アンケート結果はグラフで見やすく!目的別の選び方と無料ツールでの作り方を解説

「アンケートを実施したけれど、集計結果の数字や表をそのまま報告書に貼り付けて終わり…」なんてことはありませんか?せっかく集めた貴重なデータも、ただの数字の羅列では、その価値やインサイトが十分に伝わりません。

アンケート結果は、その内容が一目で直感的に理解できる形にまとめることが重要です。読み手に負担をかけることなく、結果のポイントを的確に伝えるには「グラフ」の活用が欠かせません。

この記事では、アンケート結果を分かりやすく、説得力のある資料に変えるためのグラフの選び方や作成のコツを、具体例を交えながら分かりやすく解説していきます。

この記事の内容(目次)

なぜアンケート結果の報告にグラフが有効なのか?

アンケート結果を報告する際にグラフを使うことには、大きく2つのメリットがあります。

第一に、情報を直感的に理解しやすくできる点です。例えば、「Aが70%、Bが20%、Cが10%」というテキスト情報よりも、円グラフで視覚的に示す方が、Aが圧倒的多数を占めていることが一瞬で理解できます。人間は文字情報よりも図やグラフのような視覚情報の方が、素早く、そして記憶に残りやすいと言われています。

.png)

第二に、データの傾向や関係性を発見しやすくなる点です。複数のデータを比較したり、時系列での変化を見たりする場合、グラフにすることで、表のままでは気づきにくいパターンや特徴を浮き彫りにすることができます。これにより、報告の説得力を高め、次のアクションに繋がる深い洞察を得ることが可能になります。

.png)

【目的別】アンケート結果の可視化に最適なグラフの種類と選び方

アンケート結果を効果的に見せるには、「何を伝えたいか」という目的に合わせて適切なグラフを選ぶことが非常に重要です。ここでは、代表的な目的ごとにおすすめのグラフを紹介します。

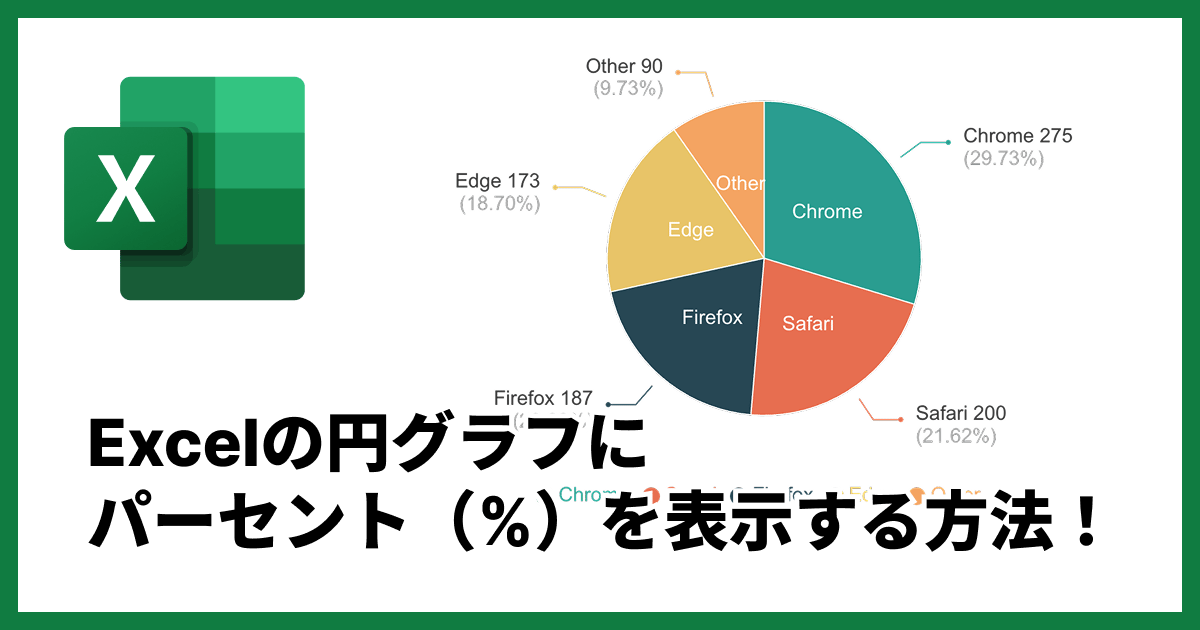

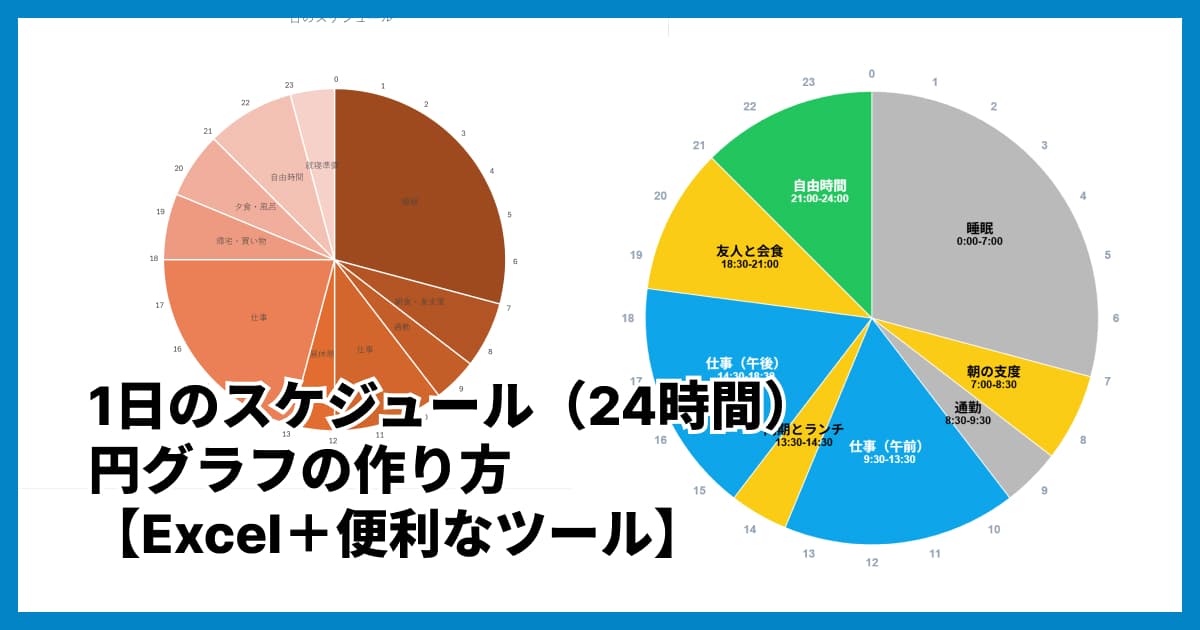

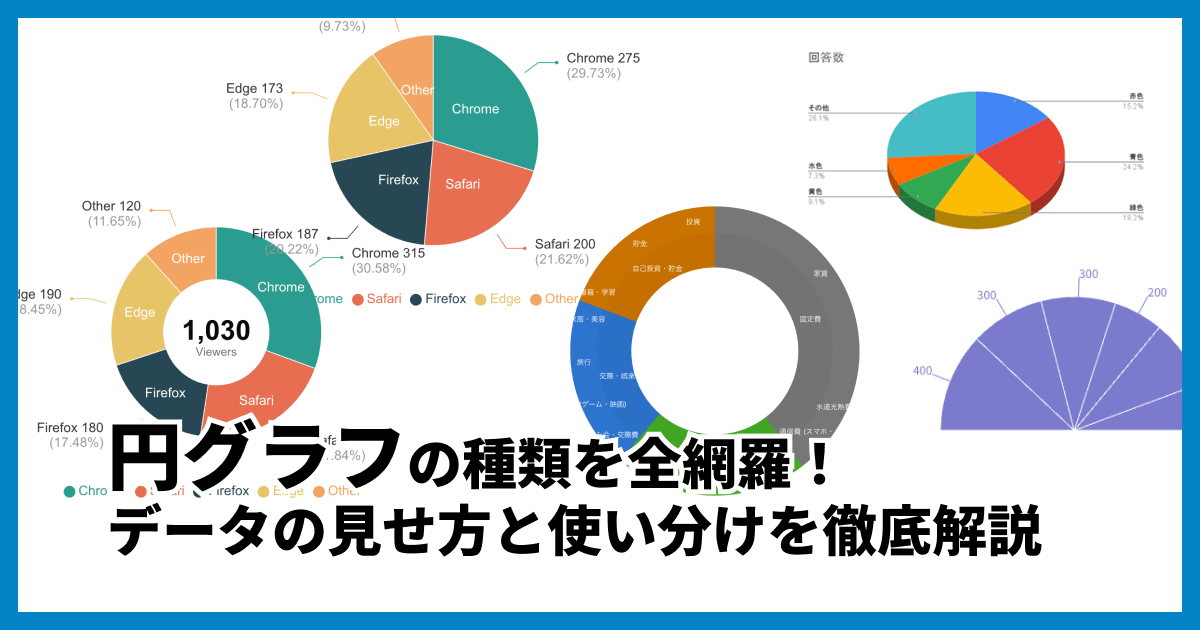

割合・構成比を示したいなら「円グラフ」「ドーナツグラフ」

アンケートの回答結果が全体に対してどのくらいの割合を占めるのか、構成比率を示したい場合に最適なのが円グラフとドーナツグラフです。特に、回答項目が5〜6個程度までの単一回答形式の質問(例:「店に来店した一番の理由」)の結果を示すのに適しています。

.png)

円グラフは全体を100%として、各項目の割合を扇形の面積で表現するため、全体像と各項目のバランスを直感的に把握できます。

よりモダンで洗練された印象を与えたい場合は、中央が空洞になっているドーナツグラフもおすすめです。中央のスペースに総回答数や質問のタイトルなどを記載できるため、情報をコンパクトにまとめられます。

.png)

オンライングラフ作成ツールのxGrapherでは、会員登録不要で、データを入力するだけですぐに美しい円グラフやドーナツグラフを作成できます。色やラベルのカスタマイズも簡単です。

参考記事:

「円グラフとは?特徴や作り方、棒グラフとの使い分けを解説」

「ドーナツグラフとは?円グラフとの違いや効果的な使い方を解説」

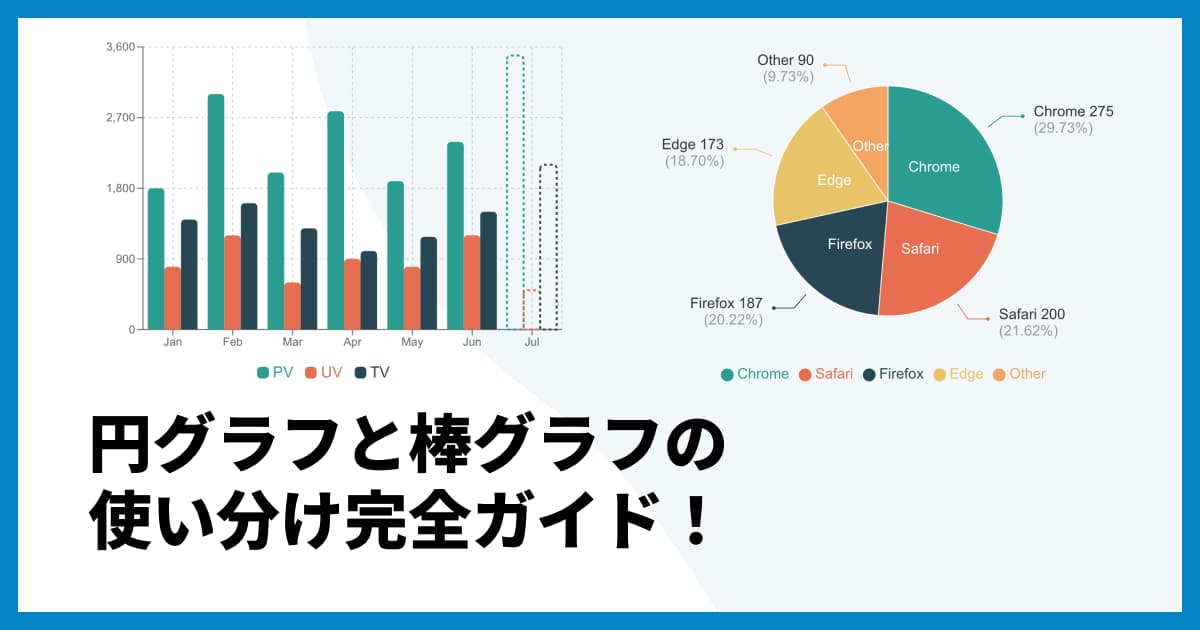

項目ごとの数や量を比較したいなら「棒グラフ」

各項目の数値を比較し、その大小を分かりやすく示したい場合には棒グラフが最適です。「各サービスの満足度」や「商品購入の決め手」など、項目ごとの回答数を比較する際に活躍します。

.png)

棒の長さで量の大小を表現するため、どの項目が最も多い(または少ない)のかが一目瞭然です。項目が多い場合は、数値を降順(または昇順)に並べ替えると、より比較しやすくなります。

>> オンライン棒グラフ作成ツール

>> 棒グラフの詳細解説記事

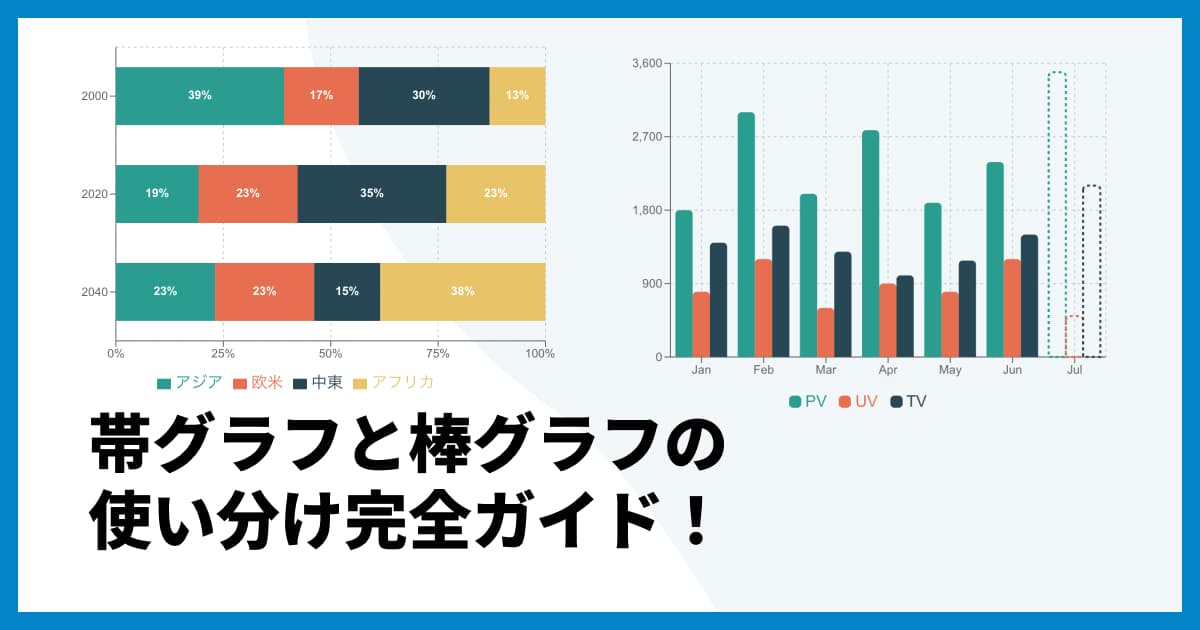

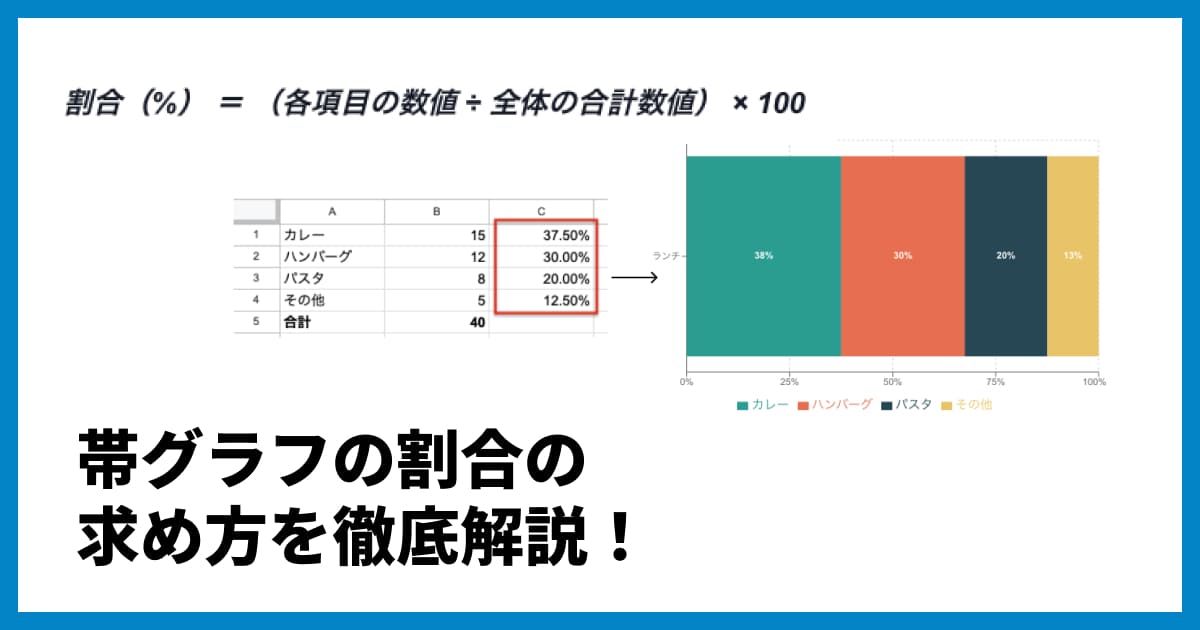

全体の構成比を項目ごとに比較したいなら「100%積み上げ棒グラフ(帯グラフ)」

年代別の満足度(例:20代の満足・不満の割合、30代の満足・不満の割合)など、複数のグループ間で回答の構成比率を比較したい場合に絶大な効果を発揮するのが100%積み上げ棒グラフ(帯グラフ)です。

.png)

各グループの棒の長さを100%として、その中の構成比率を色分けして表示します。これにより、「若年層ほど満足度が高い」といったグループ間の特徴の違いを視覚的に捉えることができます。

>> オンライン帯グラフ作成ツール

>> 100%積み上げ棒グラフ(帯グラフ)の詳細解説記事

構成比率の比較については「構成比とは?計算方法や比率との違いを分かりやすく解説」でも詳しく解説しています。

時系列での変化を示したいなら「折れ線グラフ」

売上の推移や顧客満足度の変化など、時間経過に伴う数値の変動を示したい場合には折れ線グラフが最適です。

.png)

点の位置の上下で数値の増減を表し、それらを線で結ぶことで、データの推移や傾向を視覚的に分かりやすく表現できます。キャンペーン施策の前後で数値がどう変化したか、といった分析にも有効です。

>> オンライン折れ線グラフ作成ツール

>> 折れ線グラフの詳細解説記事

構成比の推移を見たいなら「100%積み上げ面グラフ」

折れ線グラフが数値の「総量」の推移を見るのに適しているのに対し、構成比率が時間と共にどのように変化したかを示したい場合には100%積み上げ面グラフが有効です。

例えば、定期的に実施している満足度アンケートで、「満足」「普通」「不満」の回答比率が年度ごとにどう変わっていったかを示すのに最適です。

.png)

グラフ全体が100%となり、各項目の割合が色分けされた面積で表示されるため、どの層が増えてどの層が減ったのかという構成比の変化を直感的に理解することができます。市場シェアの推移などを表現する際にもよく使われるグラフです。

>> オンライン100%積み上げ面グラフ作成ツール

複数回答の結果を見せたいなら「重複あり」の棒グラフ

「当社のサービスを知ったきっかけを全てお選びください(複数回答可)」のような、複数回答形式のアンケート結果を示す場合も棒グラフが適しています。

この場合、回答者数(N)と総回答数が異なるため、グラフ化する際にはその点を明記することが重要です。各項目の回答数を棒グラフで示し、順位を比較することで、どの選択肢が多く選ばれているのかを明確に伝えられます。

.png)

これだけで変わる!アンケート結果を見やすくするグラフ作成3つのコツ

適切なグラフを選んでも、デザインや情報の見せ方一つで伝わり方は大きく変わります。ここでは、誰でも実践できる3つのコツを紹介します。

1. 伝えたいメッセージは1つに絞る

1つのグラフにあれもこれもと情報を詰め込みすぎると、かえって何が重要なのか分からなくなってしまいます。「このグラフで最も伝えたいことは何か?」を明確にし、そのメッセージが引き立つように情報を整理しましょう。不要なデータは思い切って削る勇気も必要です。

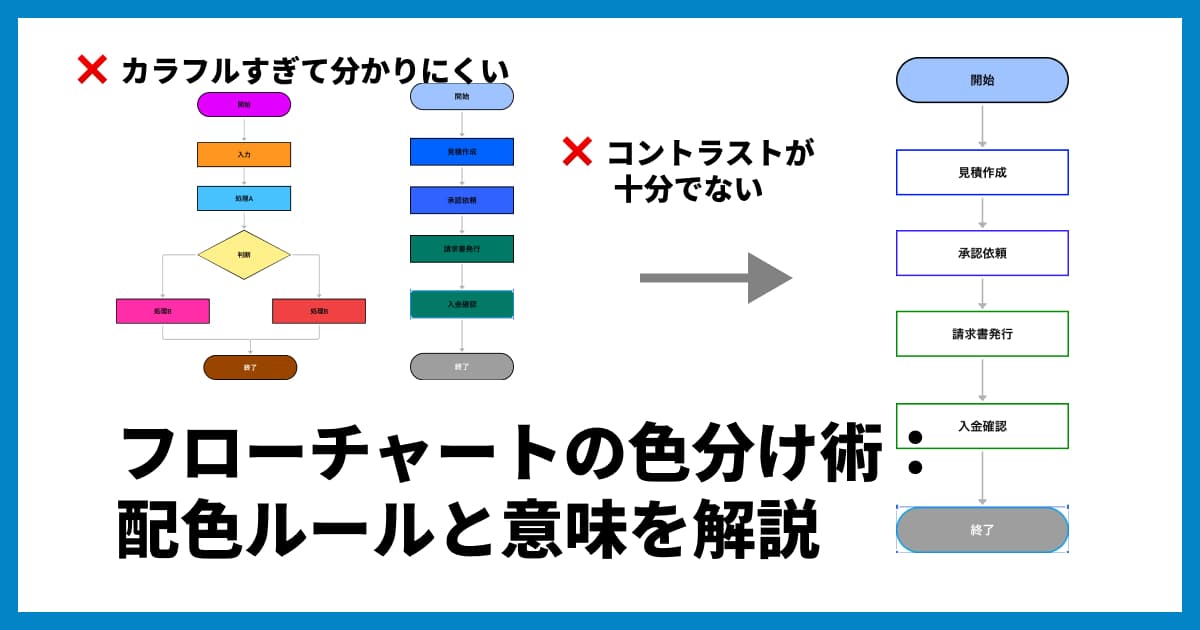

2. 色とデザインを効果的に使う

色は情報をグループ分けしたり、特定の項目を強調したりするのに有効です。しかし、多用しすぎると煩雑な印象を与えてしまいます。基本は3〜4色程度に抑え、伝えたい内容に合わせて統一感のある配色を心がけましょう。また、凡例やラベルのフォントサイズを調整し、読みやすさに配慮することも大切です。

3. タイトルと単位を必ず記載する

グラフには必ず「何のデータか」が分かるタイトルをつけましょう。「〇〇に関するアンケート結果」のような漠然としたものではなく、「年代別〇〇満足度比較」のように、グラフの内容が具体的に分かるタイトルが理想です。また、数値の単位(%、人、件など)や、回答者数(N=〇〇)、調査期間といった補足情報も明記することで、信頼性が高まります。

Excel不要!無料ツールでアンケート結果をグラフにしよう

「グラフ作成はExcelがないと難しい…」と思っていませんか?そんなことはありません。

現在では、Webブラウザ上で誰でも簡単に、そして無料で見栄えの良いグラフを作成できるツールがたくさんあります。

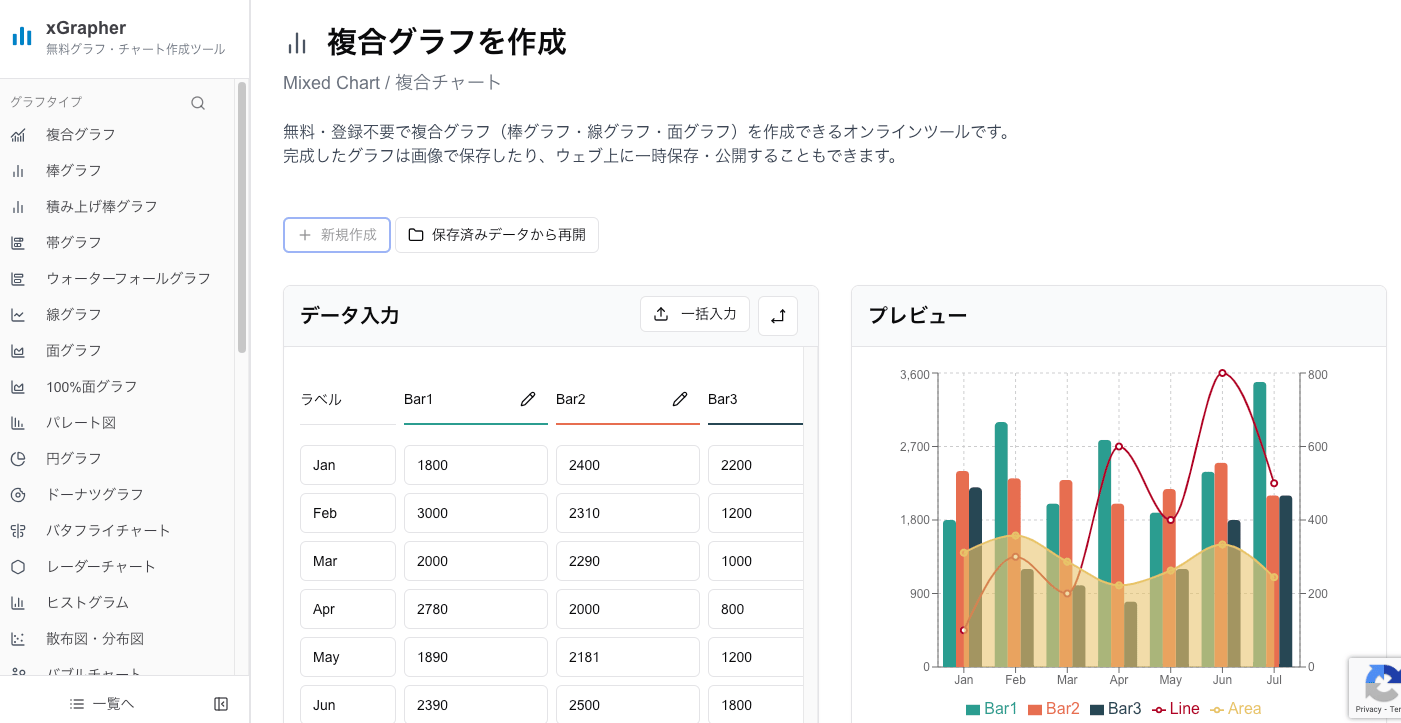

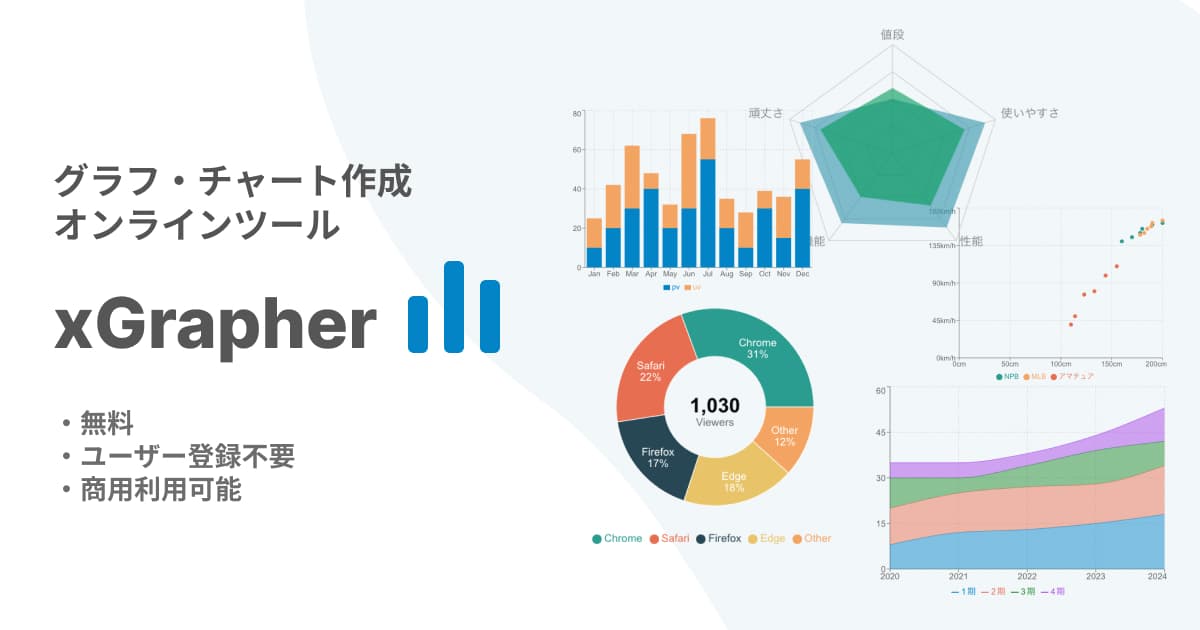

私たちが運営するxGrapherもその一つです。

xGrapherは、会員登録不要で、サイトにアクセスしてすぐにグラフ作成を始められます。

xGrapherの特長:

会員登録不要・無料: 面倒な手続きなしですぐに利用できます。

直感的な操作: 専門知識がなくても、データを入力するだけでグラフが完成します。

豊富なグラフ種類: 円グラフや棒グラフはもちろん、様々なグラフに対応しています。

画像として保存: 作成したグラフはPNGやSVG形式でダウンロードでき、資料にすぐに貼り付けられます。

アンケート結果のグラフ化に、ぜひ一度xGrapherをお試しください。

アンケート結果のグラフに関するQ&A

Q1. アンケートの回答者が少ない場合でも、グラフにして良いのでしょうか?

A1. 回答者数が少ない場合でもグラフ化すること自体は問題ありません。ただし、その際は必ず回答者数(例: N=20)を明記し、あくまで参考値であることを伝えましょう。回答者数が極端に少ない場合、結果の信頼性が低くなるため、断定的な表現は避けるべきです。

Q2. 質問項目が多いアンケート結果は、どのようにグラフにすれば良いですか?

A2. 項目数が多い場合は、円グラフのように全体に占める割合を示すグラフは不向きです。棒グラフを使い、回答数の多い順に並べ替えて上位10項目までを示す、などの工夫が有効です。全ての項目を見せる必要がある場合は、グラフを複数に分けるか、特に重要な項目を抜粋して見せることを検討しましょう。

Q3. グラフの色は何色くらい使うのがベストですか?

A3. 一般的には、3〜5色程度に抑えるのが見やすいとされています。あまり多くの色を使うと、どこに注目すれば良いのか分からなくなってしまいます。ベースとなる色を決め、その濃淡で表現したり、強調したい項目にのみアクセントカラーを使ったりすると、まとまりのあるデザインになります。

>> グラフの色選び完全ガイド!見やすい・伝わる配色テクニックを徹底解説

Q4. 「その他」の項目が大きな割合を占めてしまった場合はどうすれば良いですか?

A4. 「その他」の割合が大きい場合、その内訳を分析する必要があります。自由記述欄などから内容を分類し、「その他(〇〇、△△など)」のように内訳を注釈で追記するか、頻出する回答を新たな選択肢として独立させて再度グラフ化することを検討しましょう。

Q5. 作成したグラフをプレゼン資料に使う際の注意点はありますか?

A5. プレゼン資料では、1スライドにつき1グラフを基本とし、伝えたいメッセージを明確にすることが重要です。グラフのタイトルを「〜の割合」ではなく、「〇〇が7割を占める」のようなメッセージ性のあるものにすると、聞き手の理解を助けます。また、口頭で説明するポイントをグラフ上で色を変えるなどして強調するのも効果的です。

まとめ:伝わるグラフでアンケート結果を最大限に活かそう

アンケートで集めたデータは、適切に可視化して初めてその価値を発揮します。今回ご紹介したように、伝えたい目的に合わせてグラフの種類を選び、見せ方を少し工夫するだけで、情報の伝わり方は劇的に改善されます。

かつては専門的なスキルや高価なソフトが必要だったグラフ作成も、今ではxGrapherのような無料のオンラインツールを使えば、誰でも簡単に行えるようになりました。

アンケート結果を次のアクションに繋げるため、ぜひこの記事を参考に、分かりやすく説得力のあるグラフ作成に挑戦してみてください。

関連記事:

満足度グラフの作り方ガイド|アンケート結果が伝わるグラフの種類と選び方

複数回答のアンケート結果に最適なグラフの選び方と作成のコツ

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)