帯グラフとは?円グラフとの違い、作り方、効果的な使い方を徹底解説!

「商品Aと商品B、それぞれの顧客満足度の内訳はどう違うんだろう?」

「去年のアンケート結果と今年のアンケート結果、年代別の支持率はどう変化した?」

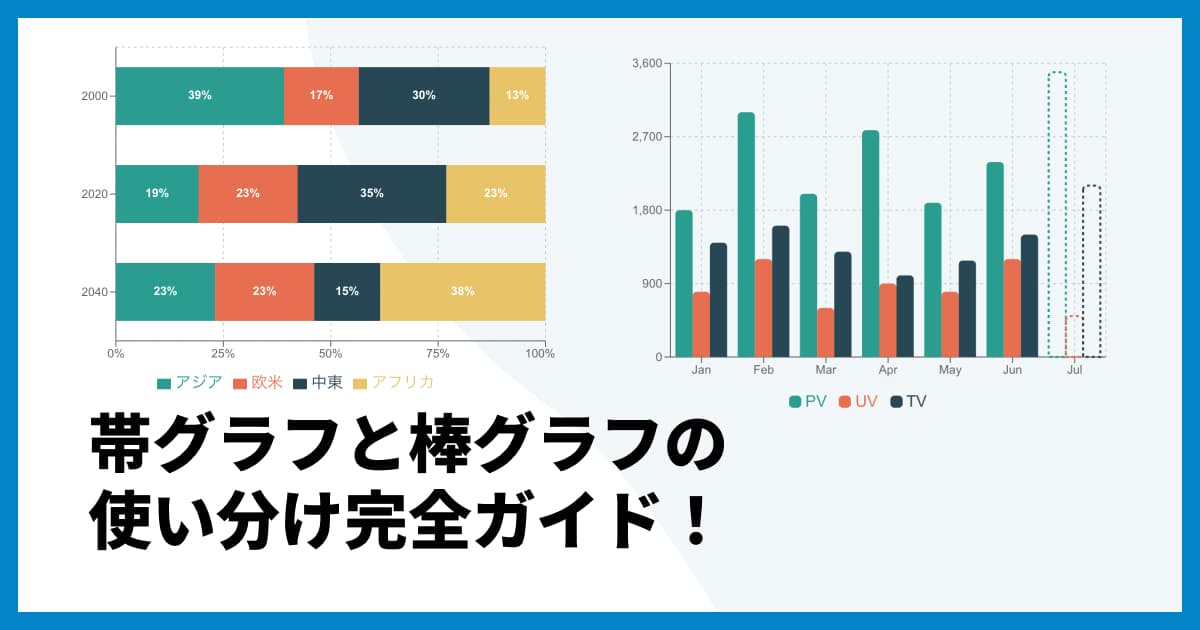

このように、複数のデータの内訳(構成比)を比較して、その違いを明らかにしたいと思ったことはありませんか?そんな場面で絶大な効果を発揮するのが、帯グラフ(おびぐらふ)です。

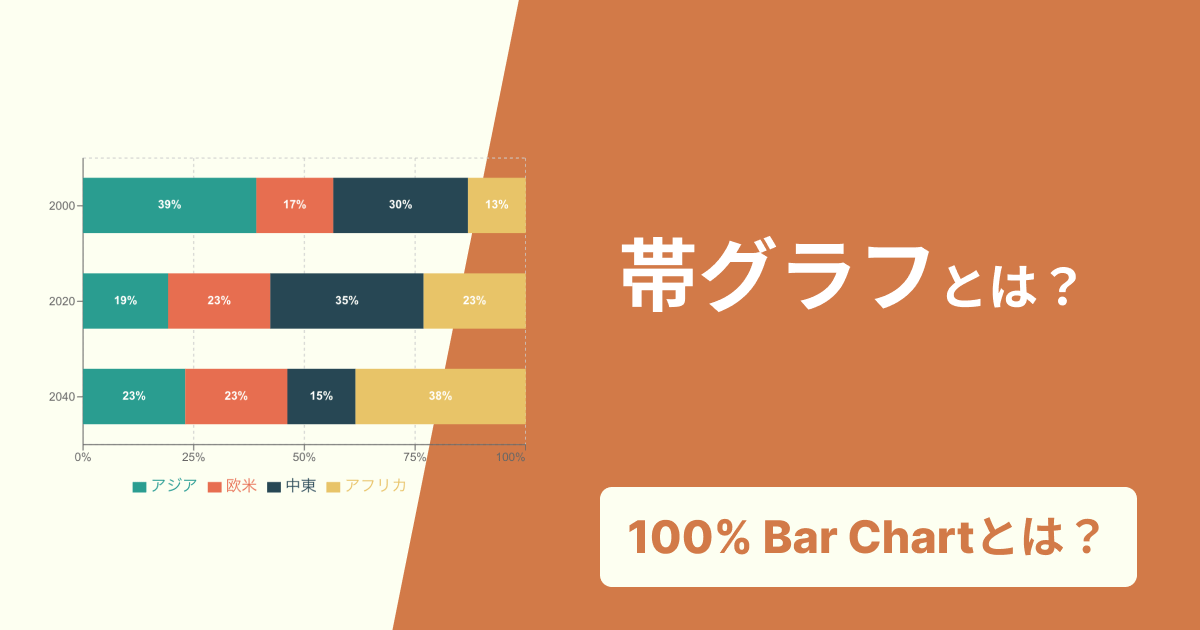

帯グラフは、長方形の帯全体を100%とし、その中に各項目の構成比率がどのくらいあるかを区切って示したグラフです。

100%積み上げ棒グラフとも呼ばれます。複数の帯グラフを上下に並べることで、それぞれのグループで「何が」「どのくらい」違うのかを視覚的に、そして直感的に比較することができます。

この記事では、帯グラフの基本的な知識から、多くの人が悩む円グラフとの使い分け、そして誰でも簡単に見やすい帯グラフを作成する方法まで、具体例を交えて分かりやすく解説していきます。

この記事の内容(目次)

【使い分けの決定版】帯グラフ vs 円グラフ

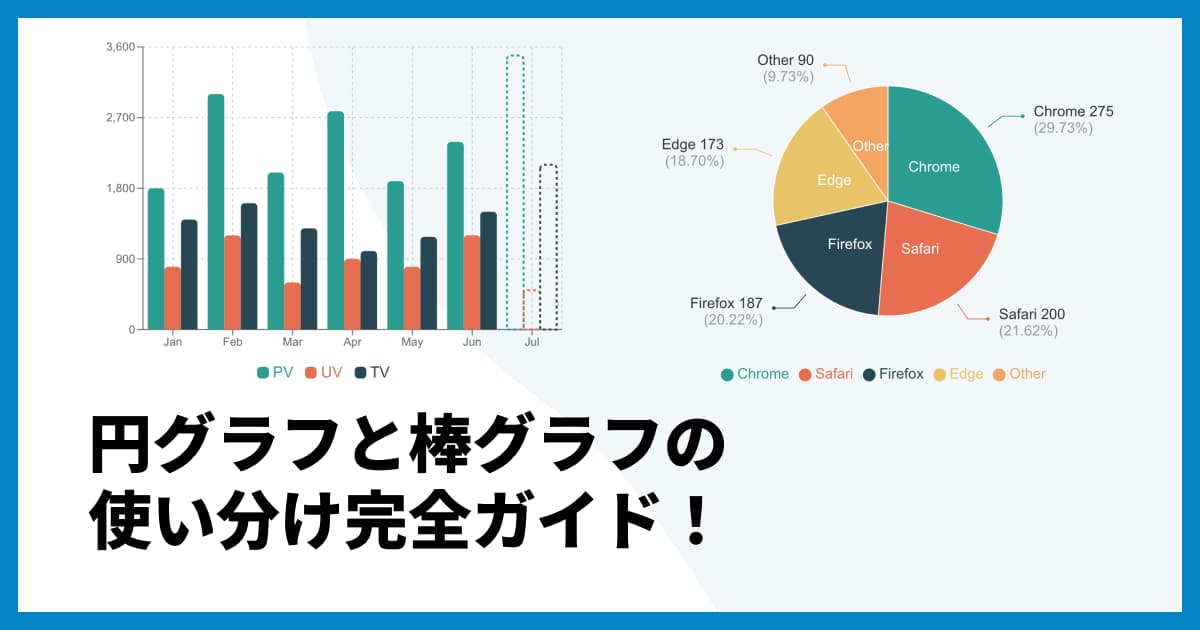

構成比を表すグラフとして、帯グラフと共によく使われるのが円グラフやその派生版のドーナツグラフです。見た目は全く違いますが、どちらも全体を100%として内訳を示す点は同じです。では、どのように使い分ければ良いのでしょうか?

結論から言うと、「比較したいデータが1つか、複数か」で判断するのが最も簡単です。

円グラフ:単体の構成比をパッと把握したいときに

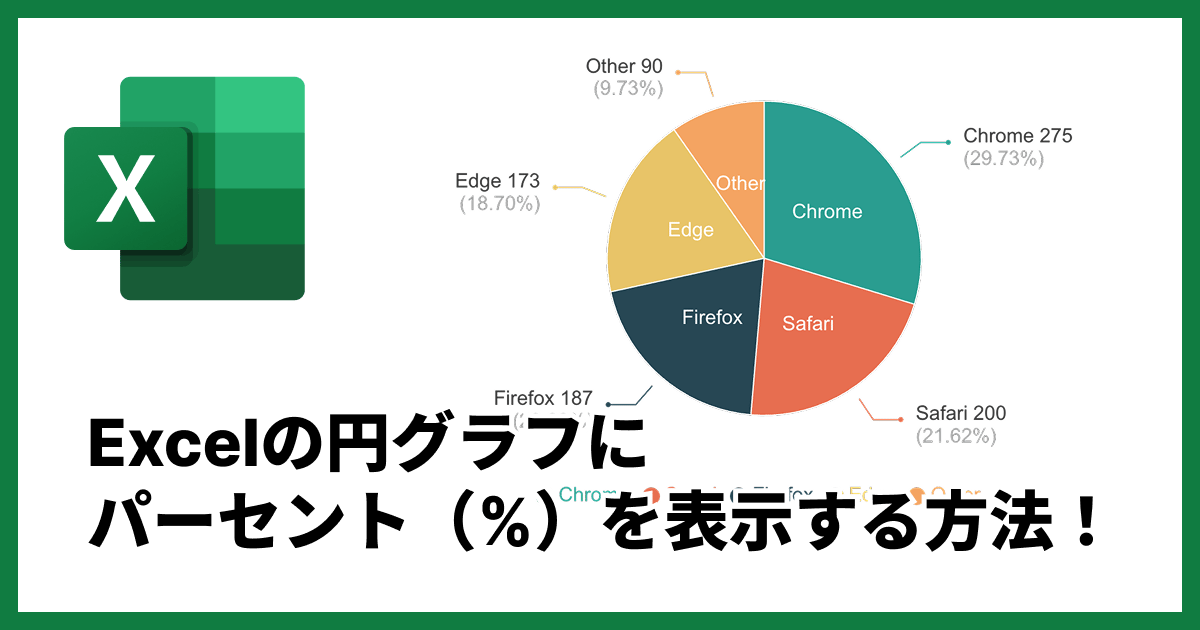

円グラフは、「クラスの血液型比率」「ある商品の売上構成」など、1つのデータの内訳を直感的に示したい場合に最適です。扇形の面積で比率を表すため、どの項目が一番大きいかなどが一目で分かります。

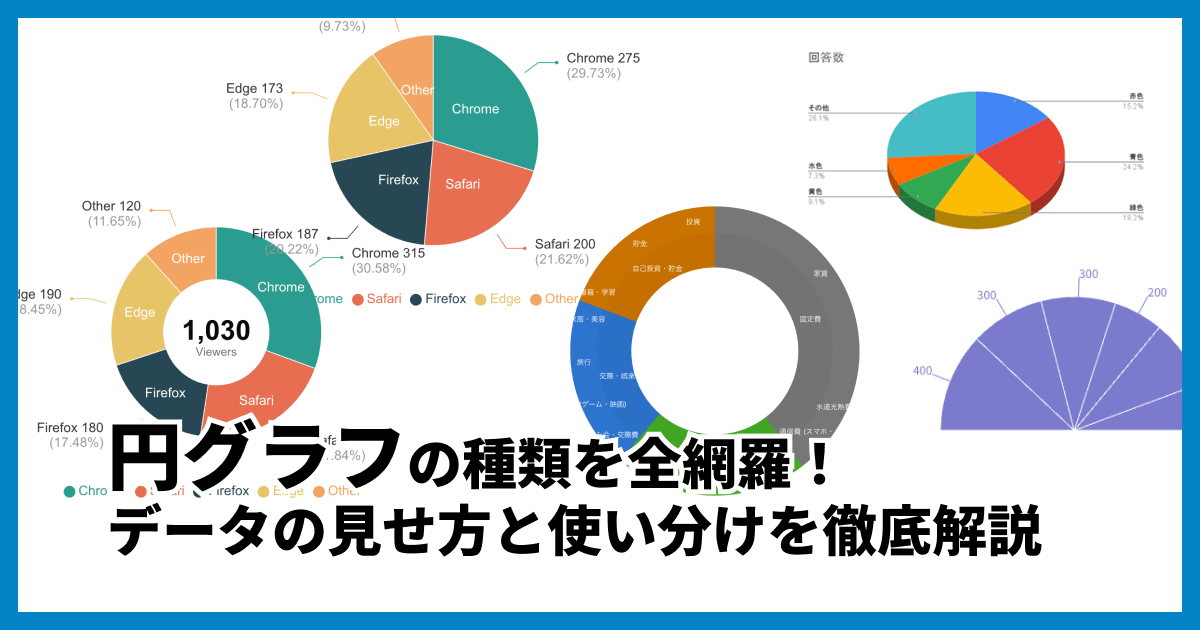

しかし、複数の円グラフを並べて比較しようとすると、視線移動が大きく、変化を正確に読み取るのが難しくなります。

[円グラフを複数並べた例]

.png)

帯グラフ:複数のデータの構成比を正確に比較したいときに

帯グラフの最大の強みは、比較にあります。複数の帯を上下に並べると、共通の基準線(左端)から各項目がどのくらいの長さで伸びているかを簡単に見比べることができます。

「AクラスとBクラスの満足度の違い」「東京支店と大阪支店の年代別人員構成の違い」など、2つ以上のグループの内訳を比較するなら、帯グラフ一択です。

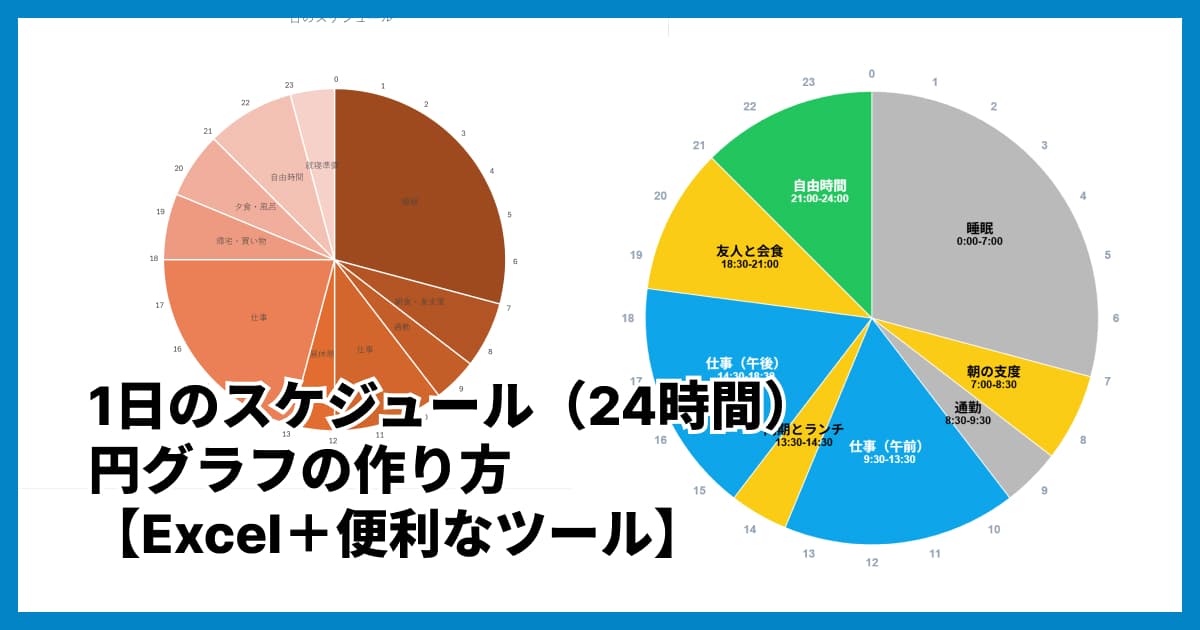

[3つの円グラフを一つの帯グラフにした例]

.png)

帯グラフの見方と効果的な使い方

帯グラフの力を最大限に引き出すには、いくつかのポイントがあります。

1. 比較したい項目を端に置く

人間の目は、基準線が揃っている場所(グラフの左端や右端)の変化を最も認識しやすい性質があります。そのため、特に注目して比較したい項目は、帯グラフの左端か右端に配置するのがセオリーです。例えば、「満足」と「不満」の割合の変化を見たい場合、この2つを両端に置くことで、帯の長さの変化がより明確になります。

.png)

2. 項目の並び順を統一する

複数の帯グラフで比較する場合、各帯の中の項目の並び順は必ず統一しましょう。順序がバラバラだと、見る人が混乱してしまい、正しく比較することができません。

「満足 → 普通 → 不満」と決めたら、すべての帯でその順番を守ることが重要です。

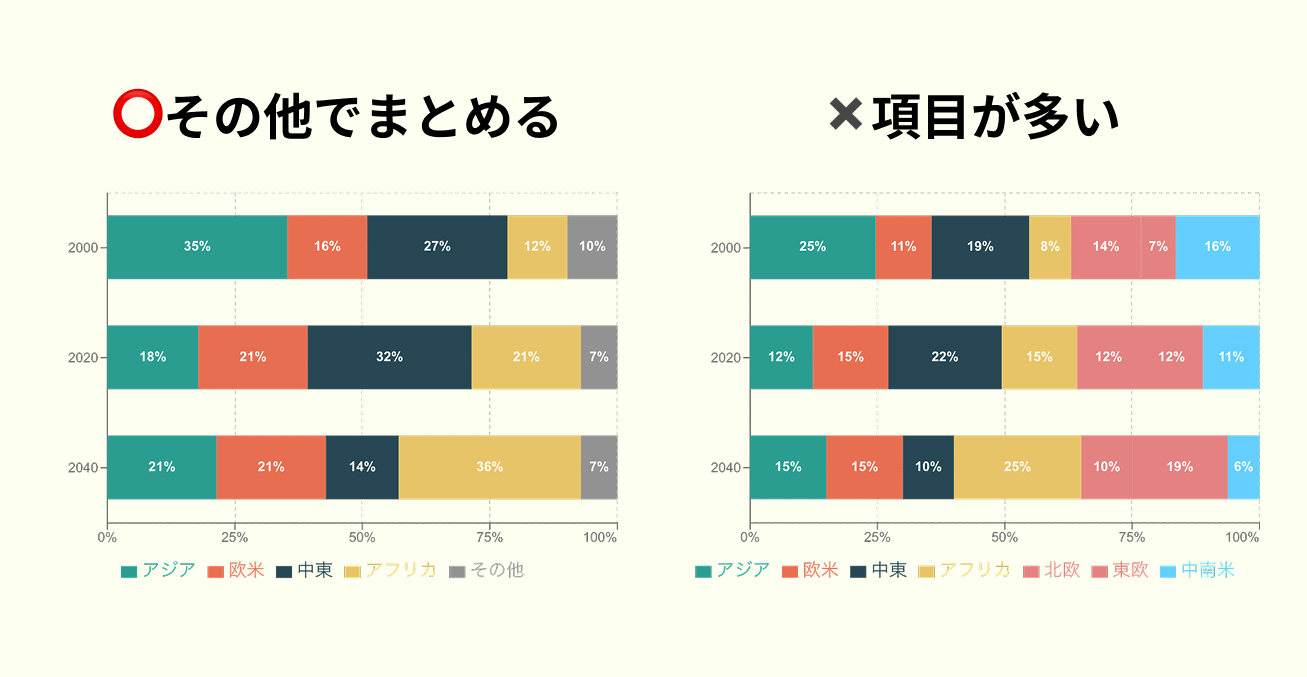

3. 項目は5つ以内が理想

構成比を表すグラフ全般に言えることですが、項目数が多すぎると、一つひとつの領域が細かくなりすぎてしまい、かえって見づらくなります。帯グラフの場合も、内訳の項目は多くても5つ程度に絞るのが理想です。「その他」の項目をうまく使い、情報を整理しましょう。

【3ステップ】帯グラフの作り方

帯グラフは、以下の簡単な3ステップで作成できます。

データの準備: 各グループの項目ごとのデータを用意します。(例:商品Aの満足度「とても満足:50人、満足:30人...」)

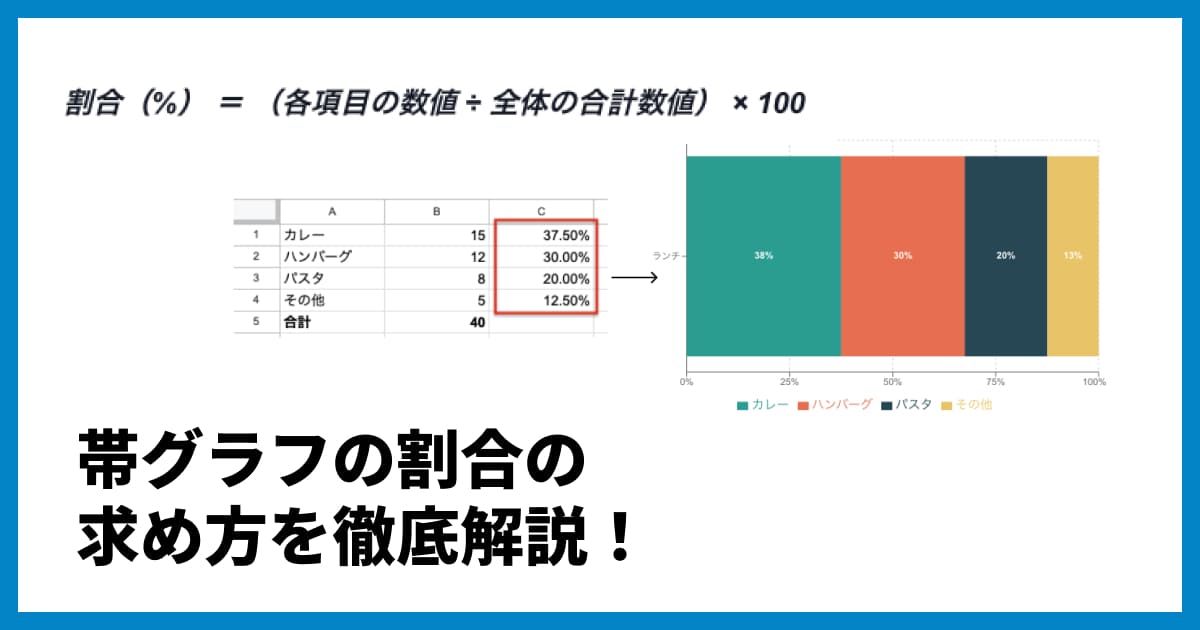

構成比(%)の計算: 各項目のデータが全体に対して何%を占めるのかを計算します。合計値で各項目の値を割ることで求められます。

参考記事: 帯グラフの割合の求め方の解説記事グラフの描画: 計算した構成比(%)をもとに、帯状のグラフを作成します。全体の長さが100%になるように、各項目の割合で帯を色分けしていきます。

この作業はExcelでも可能ですが、構成比の計算や細かいデザイン調整に手間がかかることも少なくありません。より手軽に、そして見栄えの良いグラフを作りたいなら、後述のオンラインツールの利用がおすすめです。

オンラインツールで、誰でも簡単に見やすい帯グラフを

「Excelの操作は少し苦手…」「もっと見栄えの良いグラフを素早く作りたい!」

そんな方におすすめなのが、ブラウザ上で直感的にグラフ作成ができるオンラインツールです。

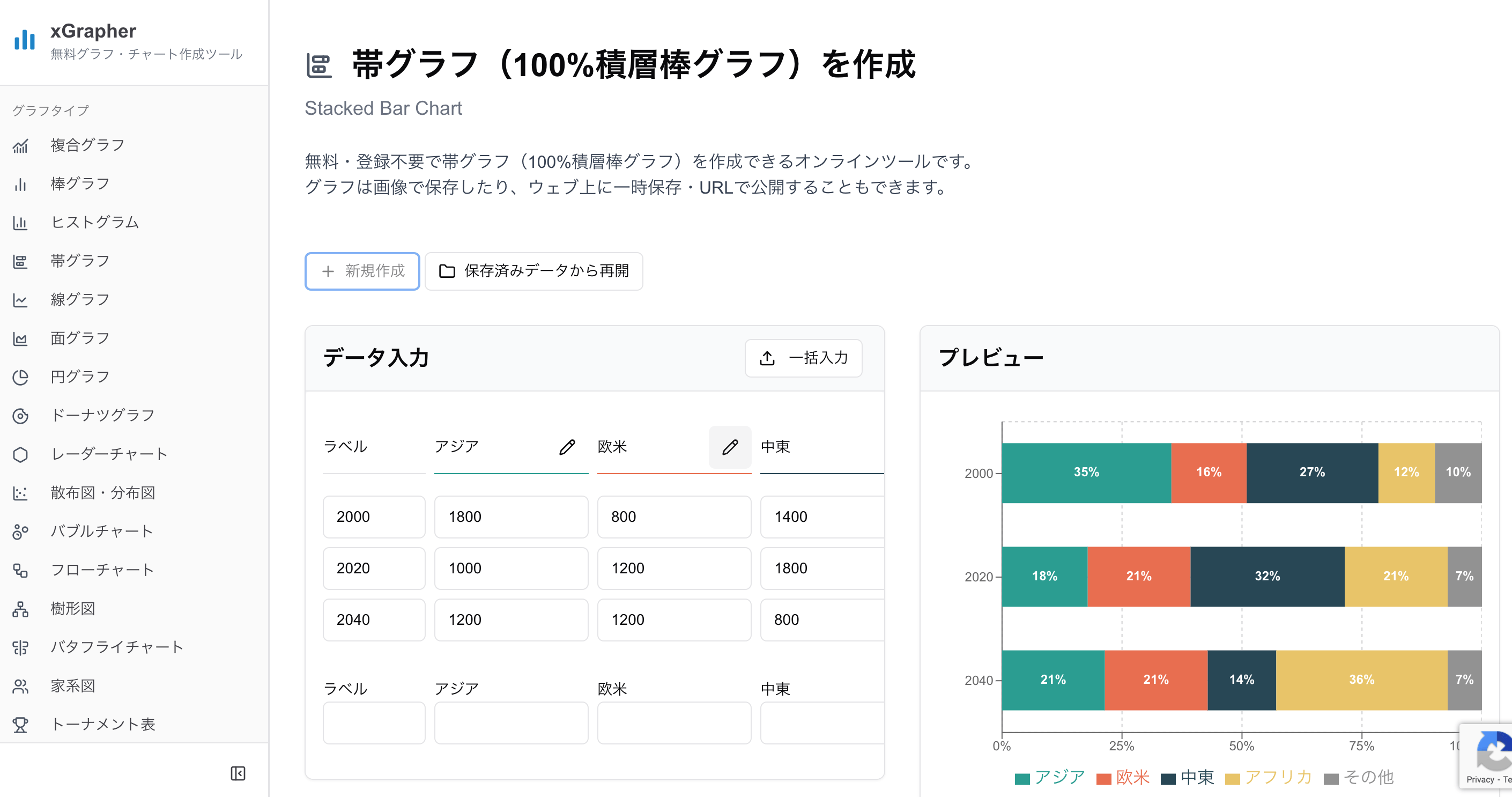

私たちが開発・運営する「xGrapher」は、データ可視化の専門家でなくても、数クリックで美しい帯グラフ(100%積み上げ棒グラフ)を作成できるツールを無料で利用できます。

構成比の自動計算: 元データ(実数)を貼り付けるだけで、面倒な構成比(%)の計算はツールが自動で行います。

豊富なテンプレート: ビジネスレポートやプレゼンテーションにそのまま使える、洗練されたデザインのテンプレートが豊富に用意されています。

直感的な操作: 項目の順番の入れ替えや色の変更も、ドラッグ&ドロップで簡単に行えます。

簡単な共有: 作成したグラフはURLでチームに共有したり、高画質な画像としてダウンロードしたりできます。

データ整理の手間を最小限に抑え、本来の目的である「データを比較し、意味を読み解く」ことに集中したい方は、ぜひ一度「xGrapher」の快適な操作性を体験してみてください。

帯グラフに関するよくある質問(Q&A)

Q1. 帯グラフと積み上げ棒グラフの違いは何ですか?

A: これらは非常によく似ていますが、縦軸の目盛りの意味が異なります。帯グラフ(100%積み上げ棒グラフ)は、必ず全体を100%として構成比を表します。一方、通常の積み上げ棒グラフは、実際の数量を積み上げていくため、棒ごとの合計の長さが異なります。

[積み上げ棒グラフの例]

.png)

構成比の変化を見たいなら帯グラフ、実数の変化も見たいなら積み上げ棒グラフ、と目的によって使い分けます。

参考記事: 帯グラフと棒グラフの違いとは?目的別の使い分けと見やすい作成のコツを徹底解説

Q2. 帯グラフの項目に最適な順番はありますか?

A: はい、ポジティブな回答を左に、ネガティブな回答を右に配置するのが一般的です。例えば、アンケート結果なら「とても満足 → 満足 → 普通 → 不満 → とても不満」の順に並べます。こうすることで、左側のポジティブな回答の割合が多いのか、右側のネガティブな回答の割合が多いのかを直感的に判断しやすくなります。

Q3. データに大きな差がある場合、帯グラフは適していますか?

A: はい、非常に適しています。例えば、回答者数が1000人のアンケートと50人のアンケートがあった場合、実数で比較するとグラフの大きさが違いすぎて比較になりません。しかし、帯グラフはどちらも100%の構成比で表現するため、母数(全体の数)が異なるグループ同士でも公平に内訳を比較できるという大きなメリットがあります。

Q4. 帯グラフで時系列の変化を示すことはできますか?

A: はい、得意な使い方の一つです。例えば、「2022年」「2023年」「2024年」と各年の帯グラフを上下に並べることで、「支持政党の比率が年々どう変化しているか」「市場シェアがどのように推移しているか」といった構成比の時系列変化を非常に分かりやすく表現することができます。

Q5. 帯グラフを作成する上で、最もやってはいけないことは何ですか?

A: 3D効果や過度な装飾を使うことです。特に3Dの帯グラフは、手前の項目が大きく見え、奥の項目が小さく見えるため、構成比を著しく誤認させる原因となります。グラフは、データを正確に伝えるためのツールです。シンプルで分かりやすいデザインを常に心がけましょう。

Q6. 帯グラフは英語では?

A: 帯グラフは英語で 100% stacked bar chart または stacked bar chart と言うのが一般的です。

※「帯」を直訳してband chartとは呼ばないことに注意が必要です。

100% stacked bar chartが最も正確な表現です。これは、各項目を積み重ねて(stacked)、全体を100%として構成比を表す棒グラフ(bar chart)であることを示しています。

単に stacked bar chart と言うことも多いですが、これは合計が100%にならない通常の「積み上げ棒グラフ」を指す場合もあるため、文脈に応じて使い分けられます。

まとめ

ここに文字を入力今回は、複数のデータの内訳を比較するのに最適な「帯グラフ」について解説しました。

帯グラフは、全体を100%として構成比を表し、複数のグループの内訳を比較するのに最適なグラフ。

比較対象が1つなら「円グラフ」、2つ以上なら「帯グラフ」と使い分けるのが基本。

注目したい項目を両端に置き、項目の順番を統一することで、より分かりやすくなる。

オンラインツール「xGrapher」を使えば、面倒な構成比の計算も不要で、誰でも簡単に見やすい帯グラフが作成可能。

アンケート結果の比較や、時系列での構成比の変化を分析する際に、帯グラフは非常に強力な味方になります。ぜひ本記事を参考に、効果的なデータ可視化に挑戦してみてください。

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)