円グラフとは?作り方のコツから無料作成ツールまで徹底解説!

「アンケート結果の割合を示したい」「プロジェクトの予算配分を伝えたい」そんなとき、数字の羅列だけではなかなかイメージが伝わりませんよね。円グラフは、そんなデータを「全体の中のどのくらいの割合か」をひと目で分かりやすく見せてくれる、非常に強力な表現方法です。

この記事では、円グラフの基本的な知識から、あなたの資料をワンランクアップさせる作成のコツ、そして誰でも簡単におしゃれな円グラフが作れる便利なツールまで、幅広くご紹介します。この記事を読めば、あなたも円グラフを自在に使いこなせるようになるはずです。

この記事の内容(目次)

円グラフとは?ひと目で割合がわかる基本のグラフ

円グラフとは、ひとつの円全体を100%として、各項目の構成比を扇形の面積で表すグラフです。アンケートの回答比率、市場シェア、売上の内訳など、「全体に対して各部分がどれくらいの割合を占めているか」を視覚的に伝えたいときに最適です。

.png)

例えば、「好きな果物」のアンケート結果を円グラフにすると、「りんごが40%、バナナが30%、みかんが20%、その他が10%」といった割合を、言葉で説明するよりもずっと直感的に理解できます。このように、データの構成比をシンプルに伝えられるのが円グラフの最大の特徴です。

円グラフのメリットとデメリット(注意点)

手軽で分かりやすい円グラフですが、万能ではありません。効果的に使うために、メリットとデメリットをしっかり理解しておきましょう。

メリット:全体に対する各項目の比率が直感的にわかる

円グラフの一番の強みは、なんといってもその分かりやすさです。円全体が合計(100%)を表しているため、各項目が全体の中でどれくらいの重要度を持つのかを、見た瞬間に把握できます。

デメリット:項目が多すぎると見づらい、時系列の変化には不向き

一方で、円グラフには苦手なこともあります。

項目数が多すぎるデータ: 項目が7つ、8つと増えていくと、扇形が細かくなりすぎてしまい、それぞれの割合が非常に分かりにくくなります。

.png)

各項目間の正確な比較: 似たような割合の項目が隣り合っていると、どちらが大きいのかを正確に判断するのが困難です。

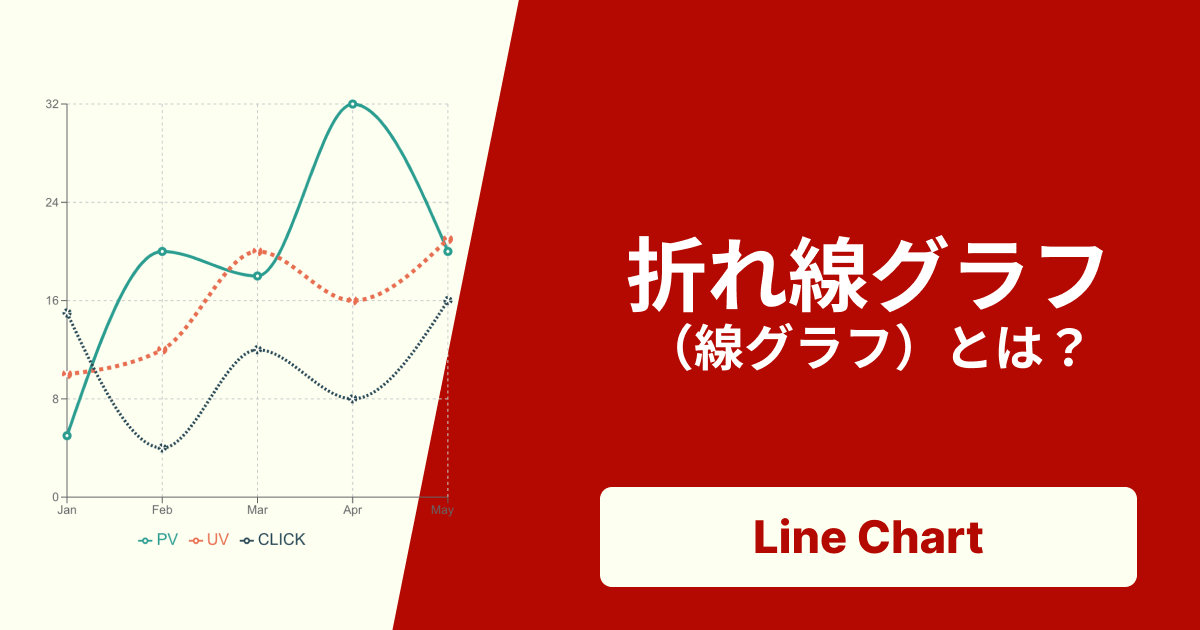

時系列の推移: 売上の推移など、時間の経過と共にデータがどう変化したかを示すのには向いていません。このような場合は、棒グラフや折れ線グラフを使いましょう。

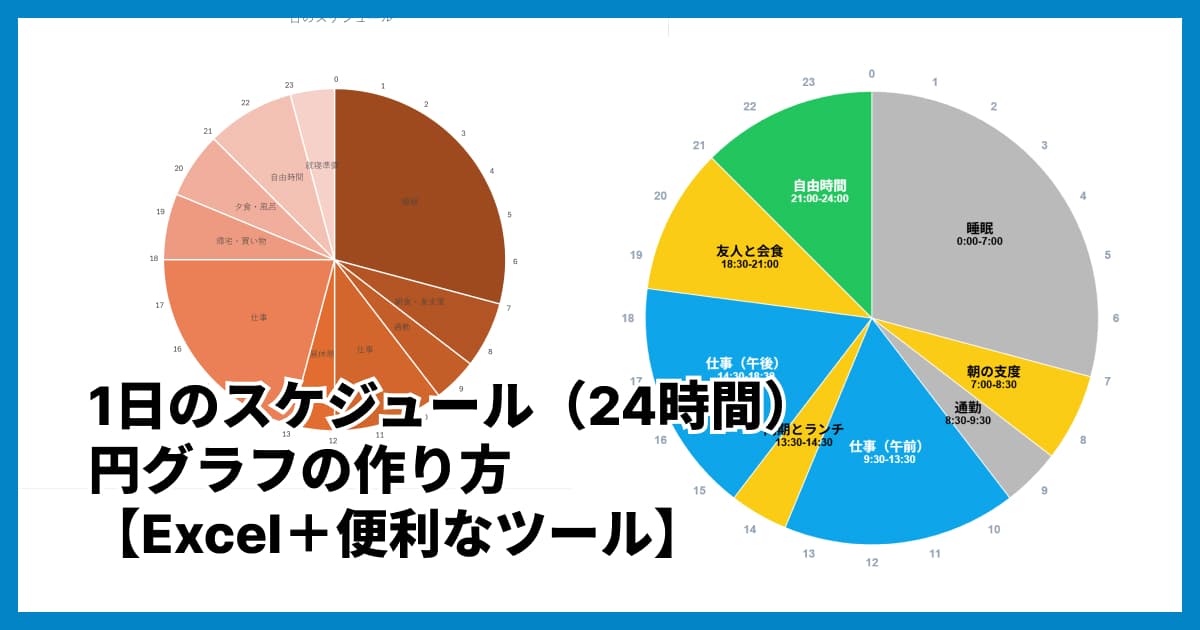

【簡単3ステップ】オンラインツールで円グラフを作成する方法

「円グラフって、Excelや専門ソフトがないと作れないのでは?」と思っていませんか?実は、もっと手軽に、そしておしゃれに作成する方法があります。

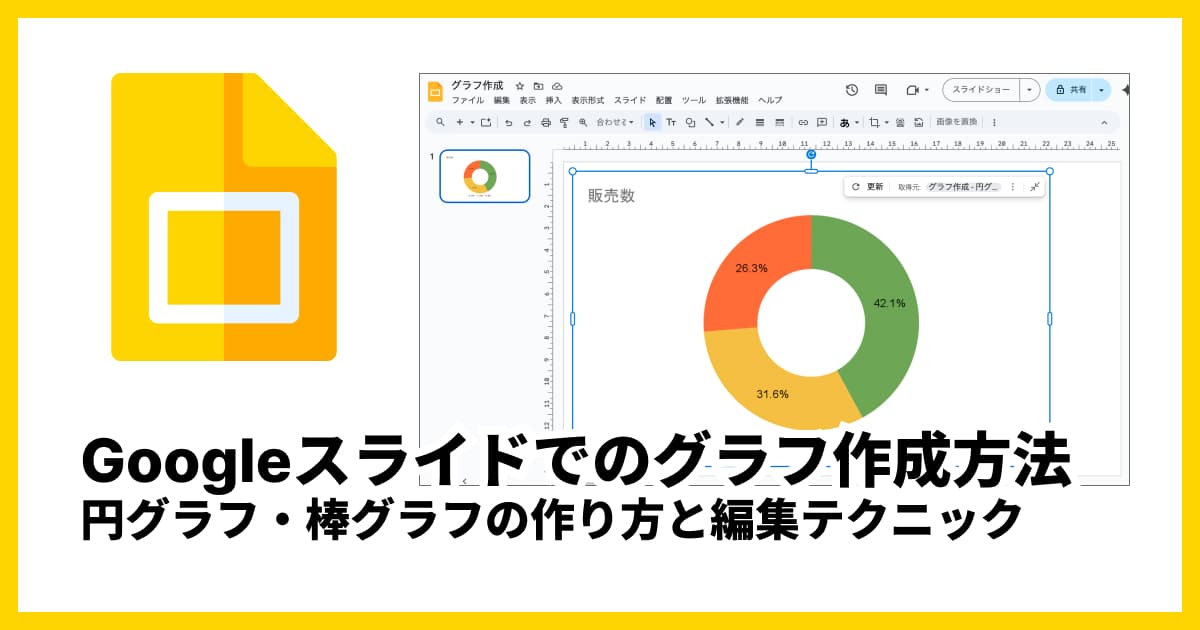

>> PowerPoint(パワーポイント)での円グラフの作成方法の解説

>> Excel(エクセル)での円グラフの作成方法の解説

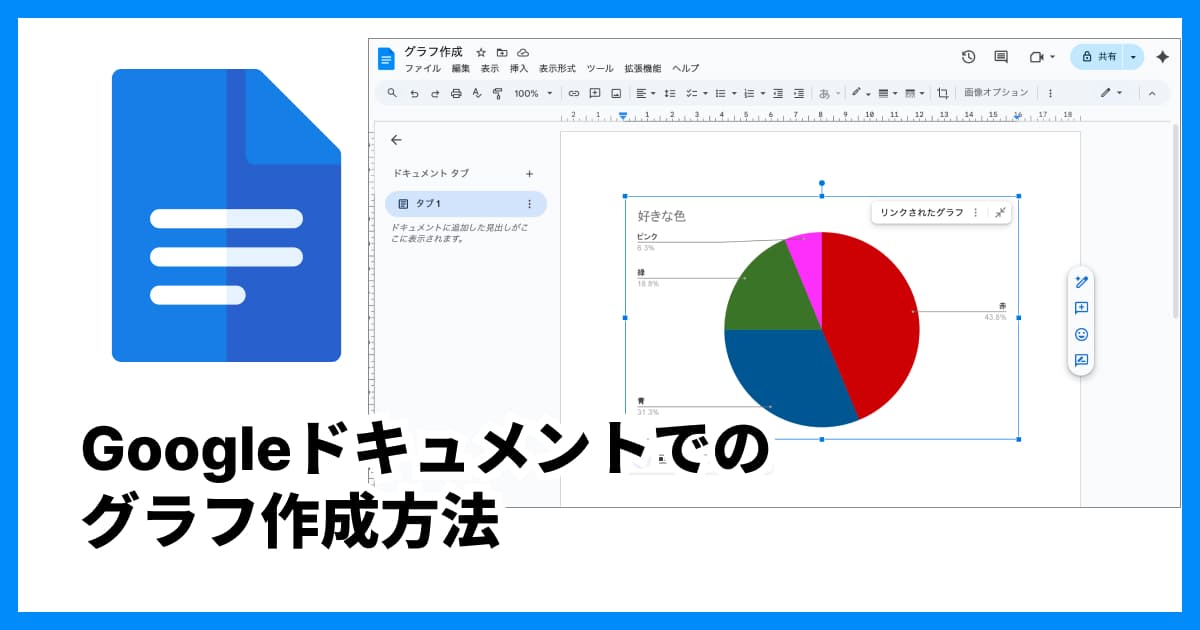

>> Word(ワード)での円グラフの作成方法の解説

>> スプレッドシートでの円グラフの作成方法の解説

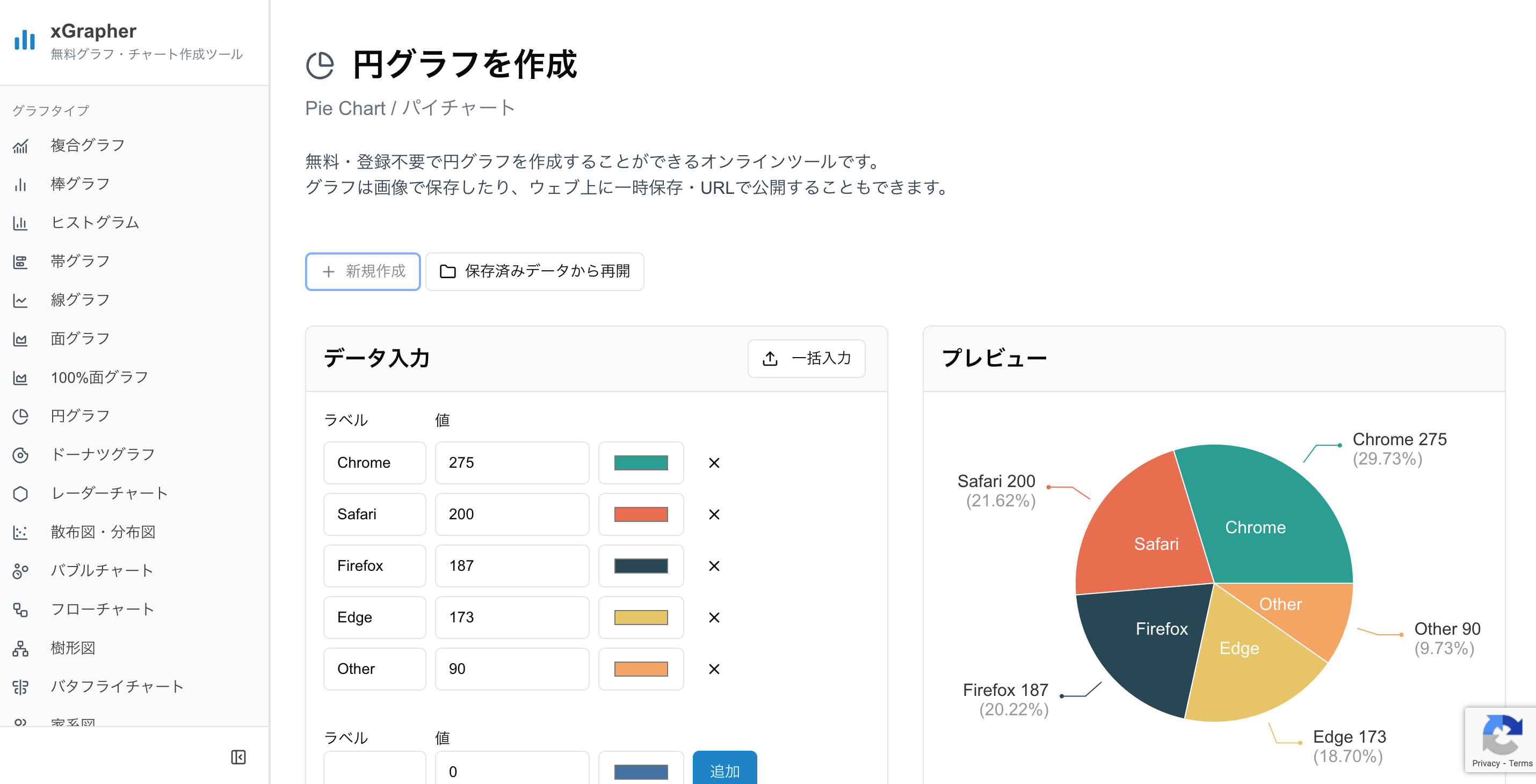

当サイトxGrapherの円グラフ作成ツールなら、アカウント登録不要、ブラウザ上ですぐに美しい円グラフを作成できます。

使い方はとても簡単です。

STEP1: データの入力

ツール画面のテーブルに、項目名と数値を入力します。すでにお持ちのデータをコピー&ペーストするだけでOKです。STEP2: デザインのカスタマイズ

グラフのタイトルや色、ラベルの表示形式などを自由にカスタマイズできます。プレゼン資料のテーマカラーに合わせたり、一番伝えたい項目だけ色を変えたりと、デザインの調整も思いのままです。STEP3: 画像としてダウンロード

完成したグラフは、PNGやJPEG、SVGといった画像形式でダウンロードできます。あとは資料に貼り付けるだけです。

このように、xGrapherを使えば、誰でも直感的な操作で、わずか数分で見栄えの良い円グラフを完成させることができます。

円グラフを分かりやすく見せるための5つのコツ

せっかく円グラフを作るなら、より「伝わる」グラフにしたいですよね。ここでは、デザイン初心者でもすぐに実践できる5つのコツをご紹介します。

項目は5〜7個以内にする

前述の通り、項目が多すぎると円グラフは非常に見づらくなります。割合の小さい項目は「その他」として一つにまとめ、項目数を絞りましょう。大きい項目から時計回りに並べる

一番大きい項目を時計の12時の位置から配置し、そこから時計回りに大きい順で並べると、人間の視線の動きに合っているため、理解しやすくなります。伝えたい項目を強調する

最も注目してほしい項目だけ、少し明るい色を使ったり、円から少しだけ切り離して(スライスして)見せたりすると、効果的にメッセージを伝えられます。.png)

3Dや過度な装飾は避ける

立体的な3D円グラフは、見た目は面白いかもしれませんが、手前の項目が大きく、奥の項目が小さく見えるため、割合を誤認させる原因になります。ビジネス資料では、シンプルな2Dのデザインを使いましょう。ラベルや凡例を効果的に使う

各扇形に直接パーセンテージや項目名を表示する「データラベル」を使うと、視線の移動が少なくなり、より分かりやすくなります。内訳を見せたい場合には二重の円グラフ

例えば「商品の大分類→中分類→小分類別の売上」のように円グラフの内訳も見せたい場合がありますがそのような場合は二重の円グラフも検討してみてください。

「Excelで二重円グラフはどう作る?作成手順と、代替ツールを解説」

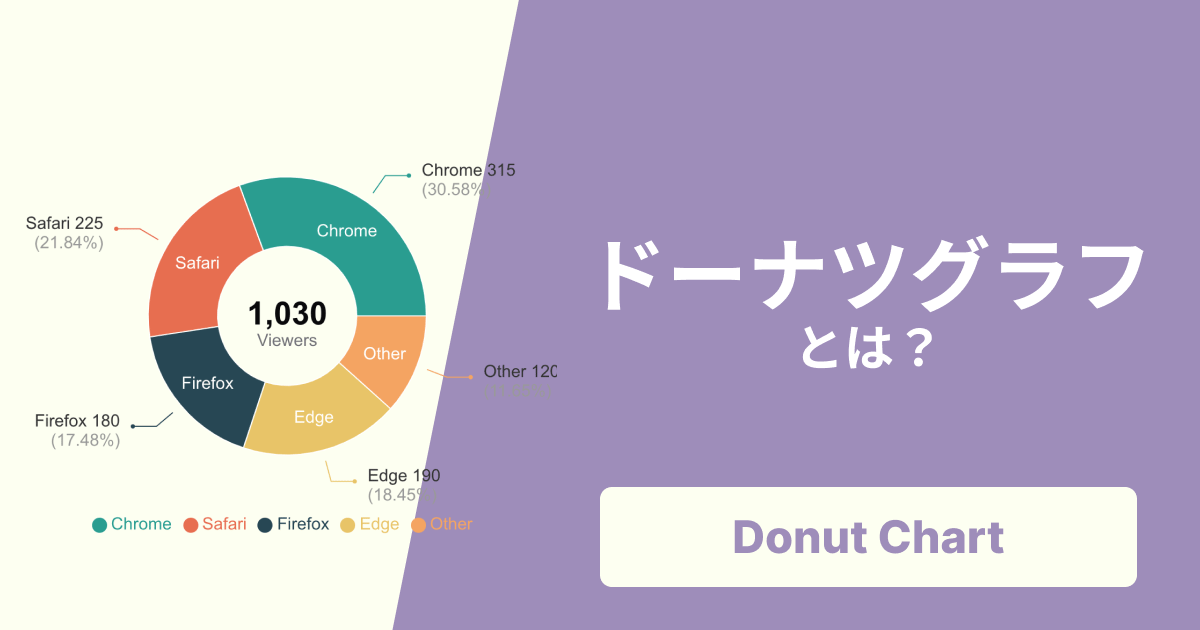

円グラフとドーナツチャートの違いとは?

円グラフとよく似たグラフにドーナツチャートがあります。その名の通り、中央が空洞になっているのが特徴です。

.png)

基本的な役割は円グラフと同じで、全体の構成比を示しますが、ドーナツチャートには以下のような利点があります。

中央のスペースを有効活用できる: 中央の空白部分に、グラフの総数やタイトル、アイコンなどを配置でき、より多くの情報をコンパクトにまとめられます。

圧迫感が少ない: 中央が抜けている分、円グラフよりもスッキリとしたモダンな印象を与えます。

どちらが良いというわけではなく、伝えたい情報やデザインの好みに合わせて使い分けるのがおすすめです。

xGrapherでは、もちろんドーナツチャートも簡単に作成できます。ドーナツチャートについてさらに詳しく知りたい方は、こちらの解説記事「ドーナツチャートとは?」もぜひご覧ください。

円グラフの他に割合を比較できるグラフは?

円グラフやドーナツグラフは構成比を示すのに便利ですが、万能ではありません。特に「複数のグループ間での割合を比較したい」場合や、「データに階層構造がある」場合には、他のグラフの方が適していることがあります。代表的なものをいくつかご紹介します。

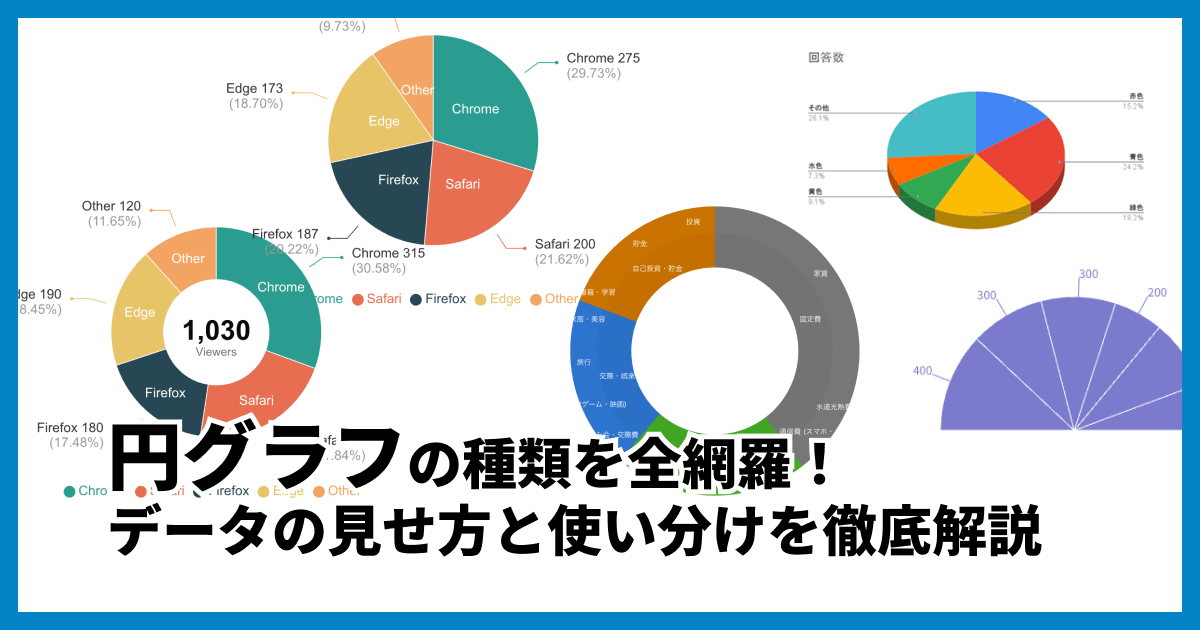

参考記事: 円グラフの種類を全網羅!ドーナツ型やサンバーストなど、データの見せ方と使い分けを徹底解説

1. 100%積み上げ棒グラフ(帯グラフ)

.png)

複数のカテゴリー間での構成比を比較するのに最適なグラフです。すべての棒の長さが100%で揃っているため、例えば「店舗Aと店舗Bの顧客年代比率の違い」などを比較する際に、構成比の違いが一目瞭然になります。

>> 100%積み上げ棒グラフ(帯グラフ)を作る

>> 100%積み上げ棒グラフ(帯グラフ)の解説記事

2. 積み上げ棒グラフ

.png)

100%積み上げ棒グラフ(帯グラフ)と似ていますが、こちらは各項目の実数値を積み上げて棒グラフにします。そのため、構成比と同時に「全体のボリュームの違い」も表現できるのが特徴です。店舗Aと店舗Bの売上総額に大きな差がある場合などに有効です。

3. ツリーマップ

.png)

たくさんの項目があるデータの構成比を、面積の大小で表現するグラフです。円グラフでは表現しきれないような多階層のデータや項目数が多い場合に、全体像を把握するのに役立ちます。

4.サンバーストチャート

.png)

階層構造を持つデータを同心円で表現するグラフです。ドーナツグラフを多層にしたような見た目で、中心から外側に向かって、より詳細なカテゴリーの内訳を示します。各階層の割合と、全体に対する個々の要素の貢献度を同時に可視化したい場合に非常に強力です。

>> サンバーストチャートを作る

>> サンバーストチャートの解説記事

5.100%積み上げ面グラフ

.png)

時間の経過とともに構成比がどのように変化したかを示すのに特化したグラフです。全体の帯が常に100%となり、各項目の割合が色分けされた面積で表現されます。市場シェアの推移や、プロジェクトの各フェーズにおけるリソース配分の変化など、連続的なデータにおける割合の変化を捉えるのに最適です。

どのグラフを選ぶべきか迷ったときは、「何を一番伝えたいのか?」を明確にすることが大切です。単一の構成比なら円グラフやドーナツグラフ、複数グループの比較なら100%積み上げ棒グラフ、といったように目的に合わせて最適なグラフを選びましょう。

円グラフに関するよくある質問(Q&A)

Q1. 円グラフの項目は何個までが適切ですか?

A1. 絶対的な決まりはありませんが、一般的には5〜7個以内が理想とされています。それ以上に項目がある場合は、割合の小さいものを「その他」としてまとめることを検討しましょう。

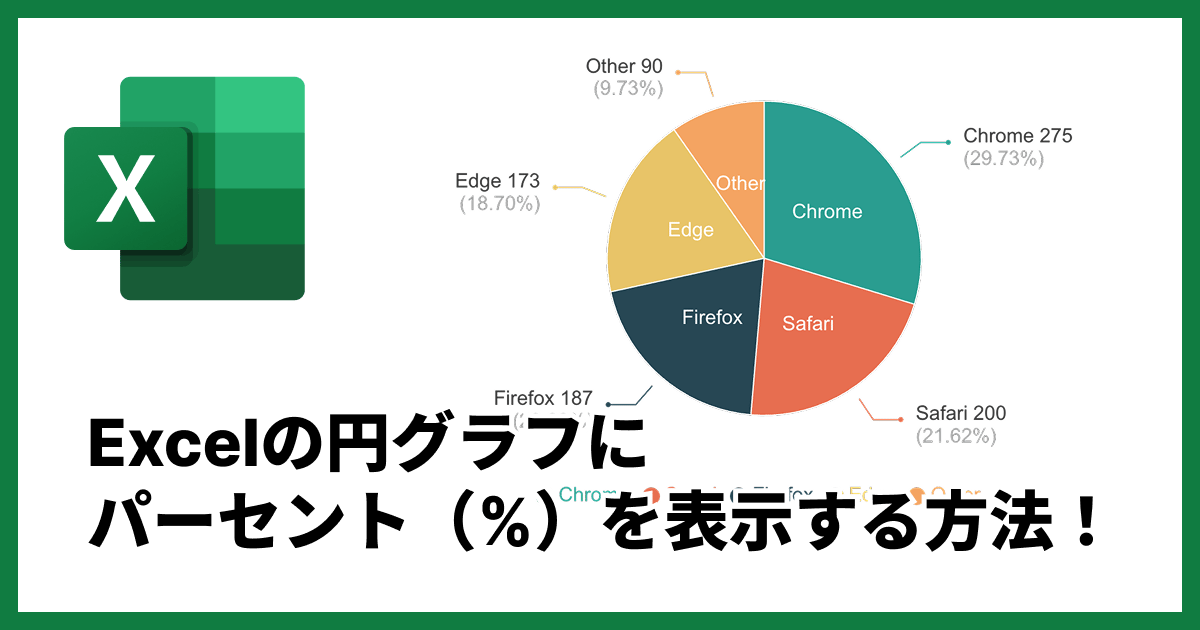

Q2. Excelでも円グラフは作れますか?

A2. はい、作れます。Excelは高機能ですが、デザインの調整に少し手間がかかる場合もあります。手早くおしゃれなグラフを作りたい場合は、xGrapherのようなオンラインツールの利用が便利です。

参考記事:

Excelでの円グラフの作り方

Excelの円グラフにパーセント(%)を表示する方法!

Q3. 円グラフの各項目の角度はどうやって計算するのですか?

A3. 円全体の角度は360°です。各項目の角度は、「360° × その項目の割合(%)」で計算できます。例えば、25%の項目であれば、360° × 0.25 = 90° となります。xGrapherのようなツールを使えば、こうした計算はすべて自動で行われます。

Q4. 円グラフの色の選び方にコツはありますか?

A4. はい、あります。基本は、同系色や隣接する色でまとめると統一感が出ます。特定の一つを強調したい場合は、その項目だけを対照的な色(補色)にすると効果的です。また、色の持つ意味(例:赤は注意、緑は安全)を考慮して選ぶと、よりメッセージが伝わりやすくなります。

グラフの色選び完全ガイド!見やすい・伝わる配色テクニックを徹底解説

Q5. 円グラフが適していないデータはありますか?

A5. はい、あります。例えば、各項目の合計が100%にならないデータ(アンケートの複数回答など)や、月ごとの売上推移のような時系列データには適していません。このような場合は、棒グラフや折れ線グラフの使用をおすすめします。

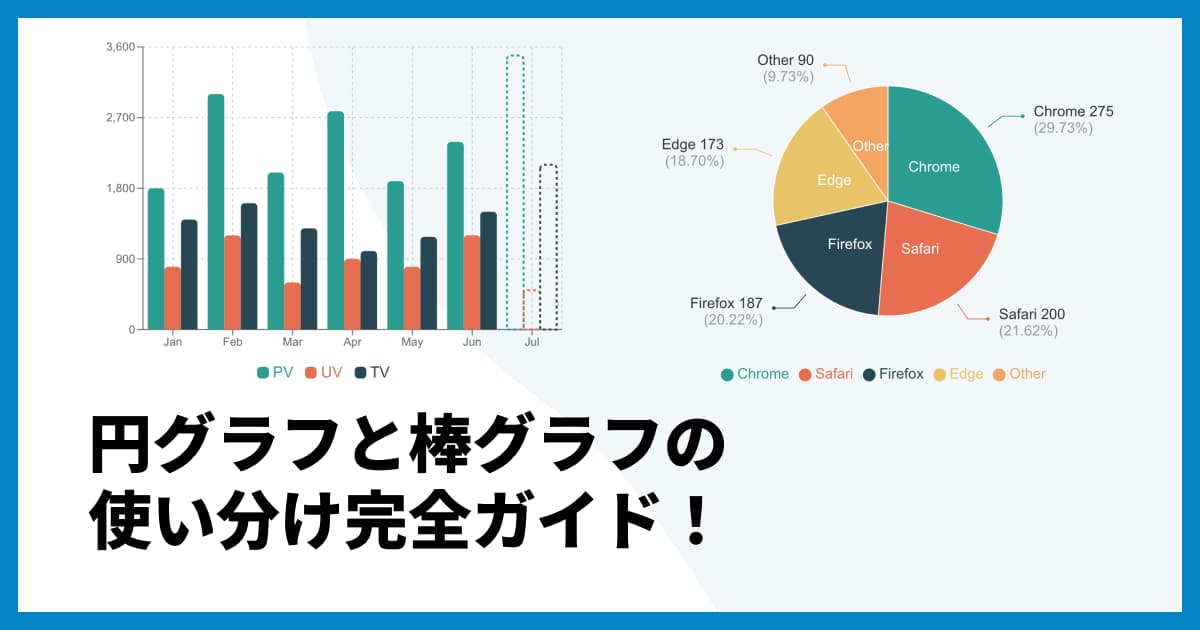

参考記事: 円グラフと棒グラフの使い分け完全ガイド!見やすい資料作成のコツとNG例

まとめ:円グラフを効果的に使って、伝わる資料を作成しよう

今回は、円グラフの基本から、見やすく作成するコツ、そして便利なオンラインツールまでご紹介しました。

円グラフは、全体の構成比をシンプルかつ直感的に伝えるための優れたツールです。メリットとデメリットを理解し、今回ご紹介したコツを実践すれば、あなたのプレゼン資料やレポートは格段に分かりやすくなるでしょう。

Excelが手元になくても、xGrapherの円グラフ作成ツールを使えば、いつでもどこでも、誰でも簡単に見栄えの良いグラフを作成できます。ぜひ一度、その手軽さを体験してみてください。

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)