棒グラフの基礎知識や特徴は?主な種類や作り方のコツを徹底解説!

レポートやプレゼンテーションで、数値を分かりやすく伝えたいとき、多くの人が真っ先に思い浮かべるのが棒グラフではないでしょうか。シンプルながらも非常に強力なこのグラフは、項目ごとのデータの大小を比較するのに最適です。

この記事では、棒グラフの基本的な知識から、目的に応じた種類の使い分け、そして「伝わる」グラフを作成するためのポイントまで、初心者の方にも分かりやすく解説していきます。この記事を読み終える頃には、自信を持って棒グラフを使いこなせるようになっているはずです。

この記事の内容(目次)

そもそも棒グラフとは?データの比較に最適な理由

棒グラフは、量の大小を比較することに特化したグラフです。それぞれの項目の数値を、棒の長さで視覚的に表現します。これにより、どの項目が一番大きいのか、あるいは小さいのかが一目で直感的に理解できます。

.png)

例えば、「各店舗の月間売上」や「アンケートの回答結果」など、カテゴリーごとの数値を比較したい場合に最適です。そのシンプルさゆえに、ビジネスの現場から教育、日々の情報整理まで、あらゆるシーンで活用されています。

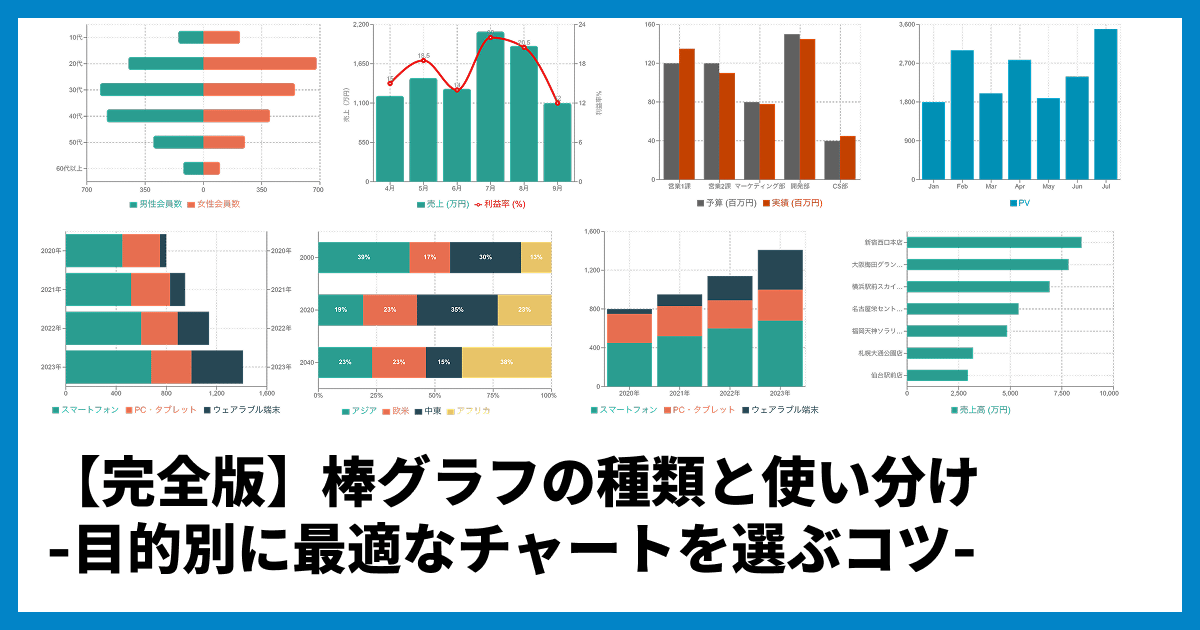

棒グラフの主な種類と使い分け

一口に棒グラフと言っても、表現したい内容によっていくつかの種類を使い分けることが重要です。代表的な5つの棒グラフを見ていきましょう。

.png)

縦棒グラフ

.png)

最も一般的で、よく使われる形式です。時間の経過に伴うデータの変化(例:年度ごとの売上推移)や、項目の順位を表現するのに適しています。項目数が多すぎると、横軸のラベルが見づらくなることがあるので注意が必要です。

横棒グラフ

.png)

縦棒グラフを90度回転させた形式です。各項目のラベル名が長い場合(例:国名や商品名)に特に有効です。人の視線は左から右へ動くため、長い項目名でもスムーズに読むことができます。

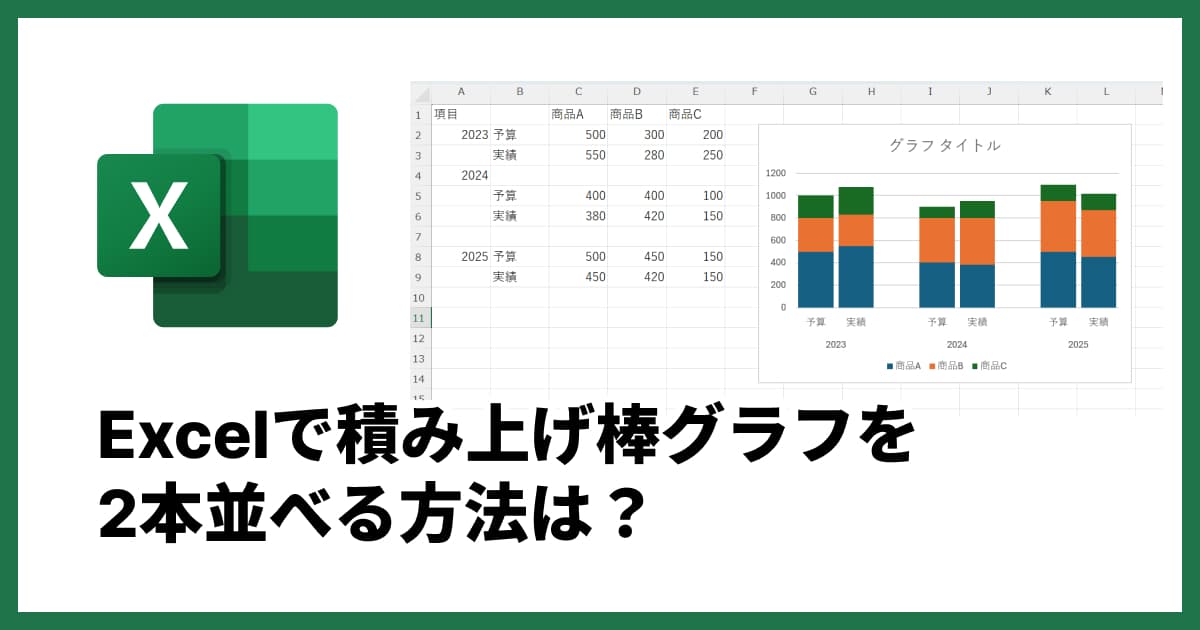

積み上げ棒グラフ

.png)

一本の棒の中に複数のデータ要素の内訳を積み重ねて表示するグラフです。全体の量と、その内訳の構成を同時に示したい場合に便利です。例えば、「各支店の総売上と、その中での商品A・B・Cの売上内訳」などを表現するのに使われます。

>> 積み上げ棒グラフの解説記事

>> 積み上げ棒グラフを作成するオンラインツール

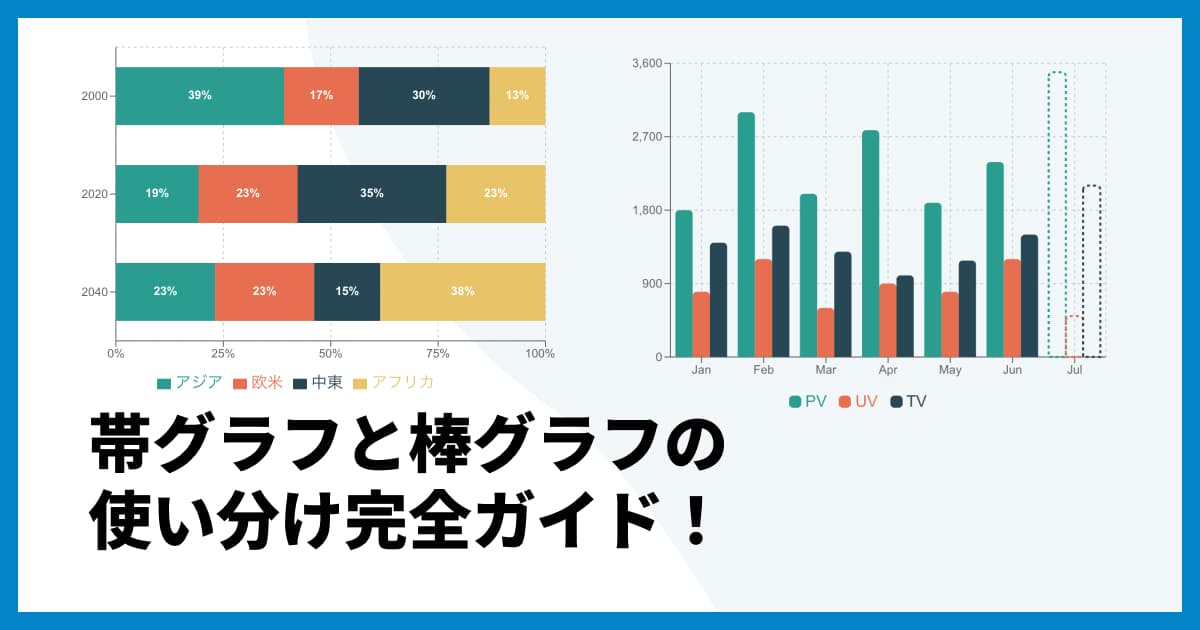

100%積み上げ棒グラフ(帯グラフ)

.png)

積み上げ棒グラフ(帯グラフ)の一種で、全体を100%として、各要素が占める割合(構成比)を表現します。全体の絶対量ではなく、カテゴリーごとの構成比率を比較したい場合に最適です。

>> 100%積み上げ棒グラフ(帯グラフ)を作成するオンラインツール

>> 100%積み上げ棒グラフ(帯グラフ)の解説記事

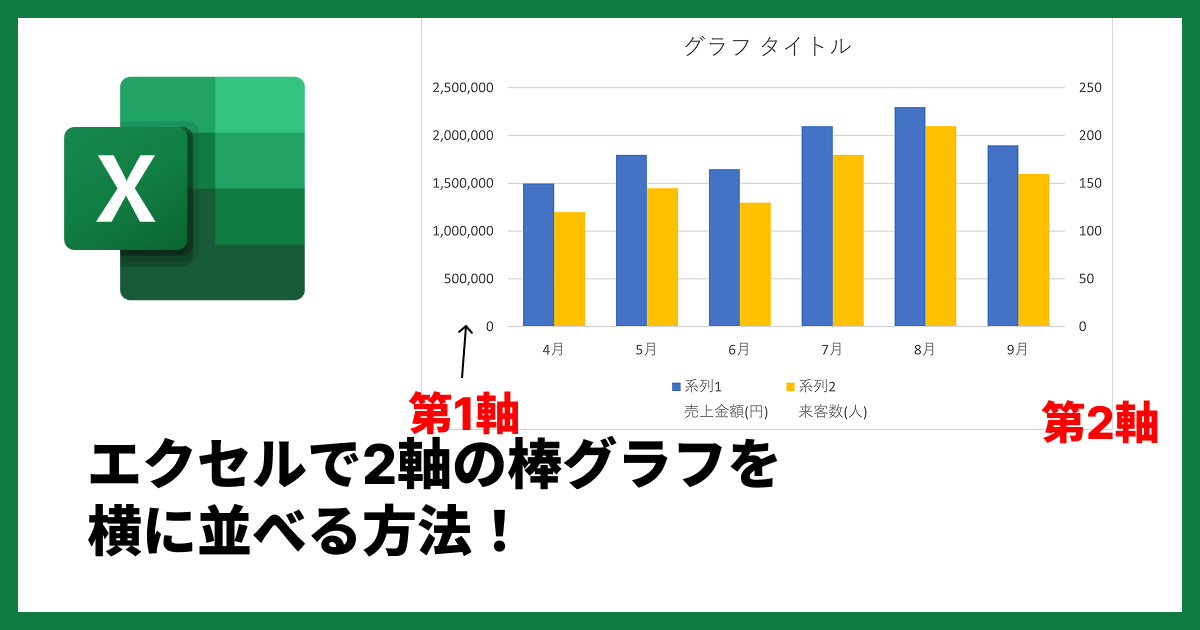

集合棒グラフ

.png)

複数の系列のデータを、項目ごとに並べて比較するためのグラフです。例えば、「各年度における、商品Aと商品Bの売上比較」のように、複数のデータを横並びで比較したいときに役立ちます。

参考記事:

棒グラフの種類とその使い分けの解説はこちら

「集合棒グラフ」とは?普通の棒グラフや積み上げとの違い、見やすい作り方を徹底解説

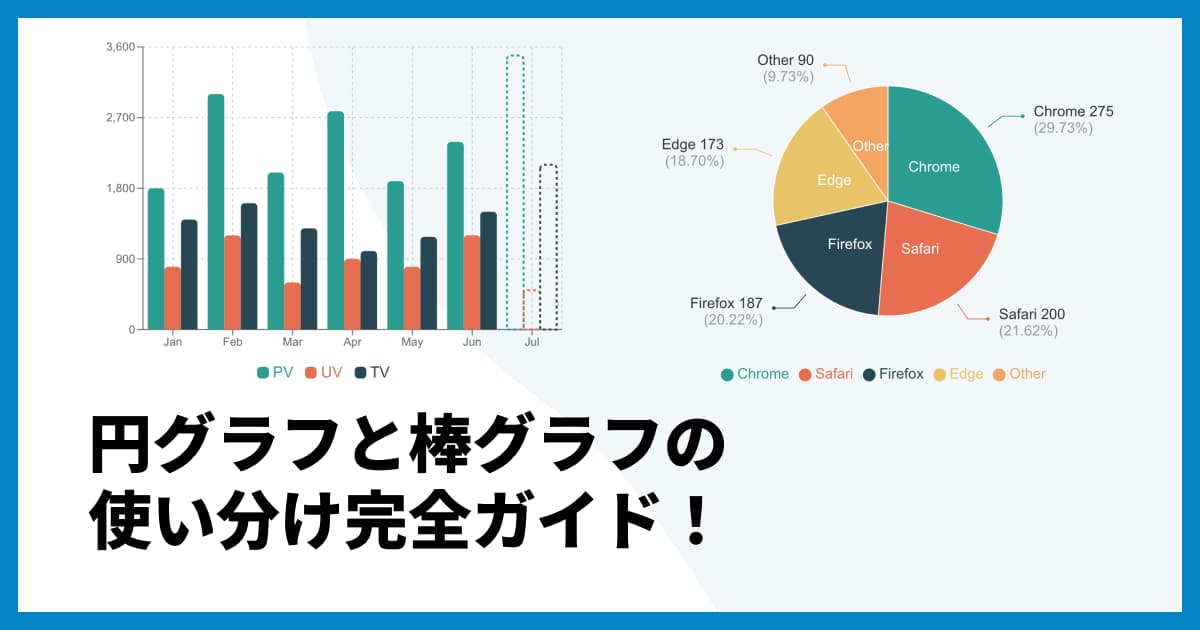

【使い分け】棒グラフと折れ線グラフ、どっちを使うべき?

データをグラフ化する際、棒グラフと折れ線グラフのどちらを使うべきか迷った経験はありませんか?この二つは明確な使い分けの基準があります。

棒グラフ: 量の大小を比較するのに適しています。(例:商品別の販売数)

折れ線グラフ: 時間の経過に伴う連続的な変化(推移)を示すのに適しています。(例:月ごとの気温の変化)

.png)

グラフの種類 | 得意なこと | 具体例 |

|---|---|---|

棒グラフ | 項目間の量の比較 | 製品別売上、アンケート結果、地域別人口 |

折れ線グラフ | 時間の経過に伴う連続的な変化 | 株価の推移、月間ウェブサイトアクセス数 |

この違いを理解するだけで、より的確にデータを表現できるようになります。

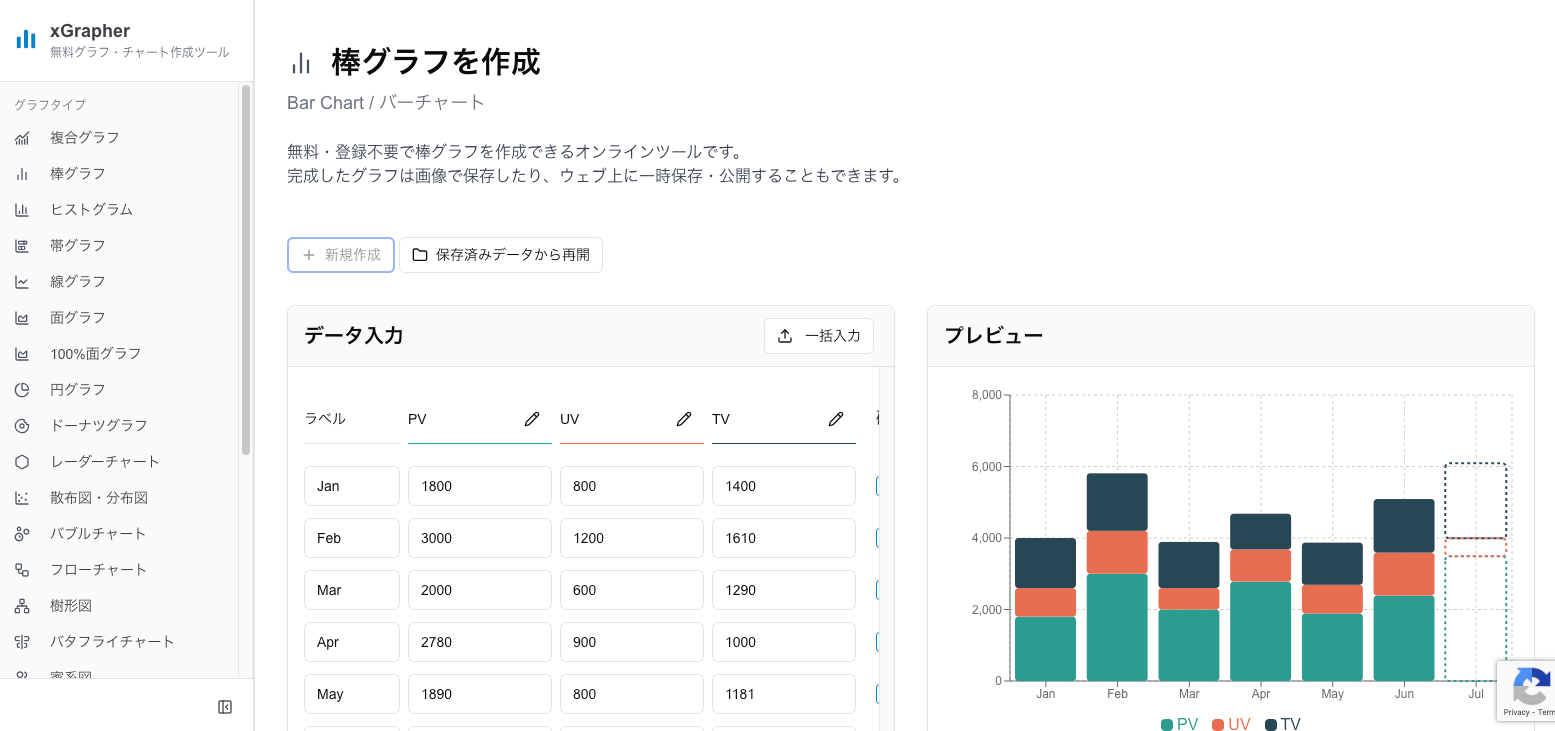

【実践】オンラインツールで驚くほど簡単!棒グラフの作り方

「グラフ作成は難しそう…」と感じる必要はもうありません。当サイトが提供する無料のグラフ作成ツール xGrapher を使えば、誰でも登録不要で、直感的に美しい棒グラフを作成できます。

xGrapherでは、以下の簡単なステップで棒グラフが完成します。

データ入力: サイトへアクセスしテーブルに直接データを入力するか、Excelなどからコピー&ペーストします。

カスタマイズ: グラフの種類(縦、横、積み上げなど)を選択し、色やフォント、ラベルなどを自由に調整します。

エクスポート: 作成したグラフは、画像ファイル(PNG, SVG)としてすぐにダウンロードできます。

ぜひ一度、その手軽さを体験してみてください。

>> Excelでの棒グラフの作り方のコツ

>> PowerPointでの棒グラフの作り方のコツ

>> Googleスプレッドシートでの棒グラフの作り方

見やすい棒グラフを作成するための5つの注意点

せっかくグラフを作っても、見づらくては意味がありません。データが正確に伝わる、分かりやすい棒グラフを作成するための注意点を5つ紹介します。

縦軸の目盛りは必ず0から始める: 0から始めないと、差が不自然に強調され、見る人に誤った印象を与えてしまいます。

データの並び順を工夫する: 意図が伝わるように、データを大きい順(または小さい順)や時系列、五十音順などで並べ替えましょう。

色の使いすぎに注意: 色が多すぎると、どこが重要なのか分からなくなります。基本は3〜5色程度に抑え、強調したい部分にアクセントカラーを使うのが効果的です。

3Dや過度な装飾は避ける: 見た目は派手になりますが、棒の高さが分かりにくくなり、数値を正確に読み取れなくなる可能性があります。シンプルが一番です。

タイトルと単位を明記する: 「何の」「いつの」データなのかが分かるタイトルと、軸の単位(例:人、円、%)を必ず記載しましょう。

.png)

棒グラフに関するよくある質問 (Q&A)

Q1. 棒グラフの棒の太さや間隔に決まりはありますか?

A1. 厳密なルールはありませんが、一般的に「棒の太さ:棒の間隔 = 2:1」程度にすると、視覚的にバランスが良く見やすいとされています。xGrapherのようなツールでは、最適なバランスに自動で調整されます。

Q2. 項目数が多い場合はどうすれば良いですか?

A2. 項目数が多い場合は、縦棒グラフよりも横棒グラフの方が見やすいです。それでも多すぎる場合は、データを「その他」としてまとめたり、特に重要な項目だけを抜き出して見せるなどの工夫が必要です。

Q3. 棒グラフとヒストグラムの違いは何ですか?

A3. 見た目は似ていますが、目的が全く異なります。棒グラフはカテゴリーごとの量を比較するのに対し、ヒストグラムは連続するデータがどの区間にどれだけ分布しているか(度数分布)を示します。例えば、「血液型ごとの人数」は棒グラフ、「年代ごとの身長分布」はヒストグラムで表現します。

Q4. 棒グラフに数値を直接表示させることはできますか?

A4. はい、可能です。各棒の上に具体的な数値を「データラベル」として表示させることで、正確な値を伝えられます。ただし、グラフがごちゃごちゃしないよう、必要に応じて使いましょう。

Q5. 作成した棒グラフをプレゼン資料で使いたいのですが、注意点はありますか?

A5. プレゼンでは、グラフをシンプルに保つことが重要です。伝えたいメッセージを一つに絞り、そのメッセージを強調するような色使いやタイトルを心がけましょう。スライドの背景色とのコントラストも考慮すると、より見やすくなります。

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)