折れ線グラフ(線グラフ)とは?作り方のコツや棒グラフとの違いを徹底解説!

「今月の売上、先月と比べてどう変わった?」「Webサイトへのアクセス数は増えているかな?」

ビジネスシーンや日々の生活の中で、私たちは様々なデータの「変化」や「推移」を知りたくなります。そんな時に大活躍するのが折れ線グラフ(線グラフ)です。

この記事では、折れ線グラフの基本的な知識から、棒グラフとの使い分け、そして誰でも簡単に見やすいグラフが作れるようになる5つのコツまで、分かりやすく解説していきます。

この記事を読み終える頃には、あなたも折れ線グラフを使いこなし、説得力のあるデータを示せるようになっているはずです。

この記事の内容(目次)

折れ線グラフ(線グラフ)とは?

折れ線グラフとは、点を線でつなぎ、主に時間の経過に伴うデータの量の変化(推移)を表すためのグラフです。縦軸にデータの量(売上、気温、体重など)、横軸に時間(日、月、年など)をとるのが一般的です。

.png)

「線グラフ」と呼ばれることもありますが、基本的には同じものと考えて問題ありません。学校では「折れ線グラフ」と習うことが多いため、日本ではこちらの呼び方がより一般的です。

このグラフの最大の強みは、データの増減の傾向や変化のパターンを一目で直感的に理解できる点にあります。

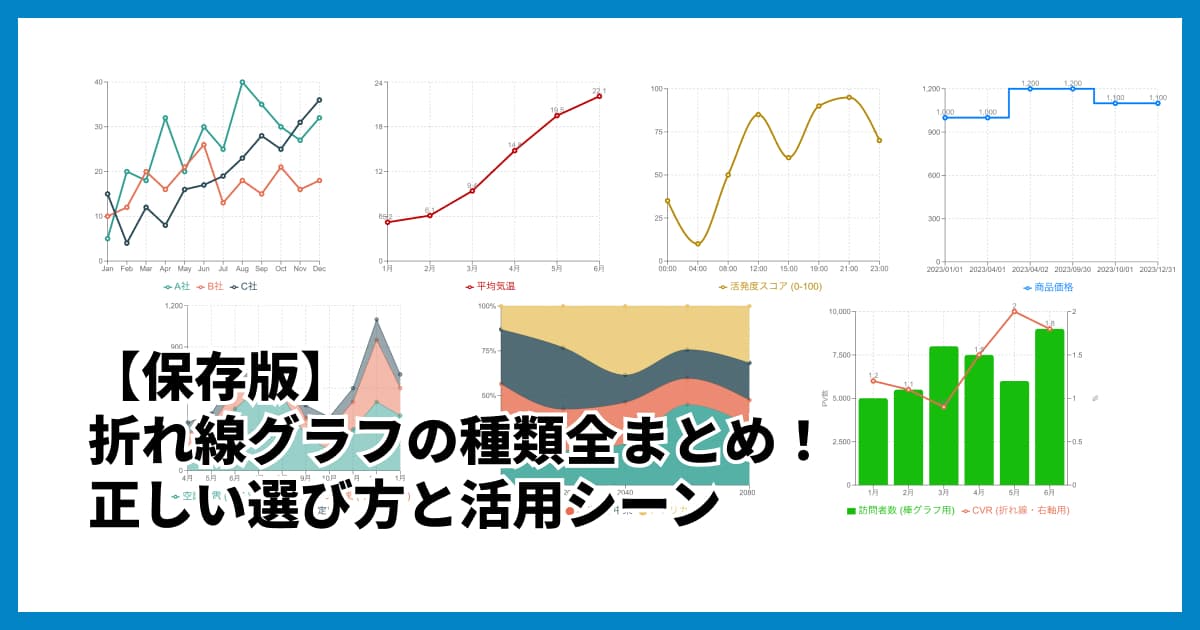

【保存版】折れ線グラフの種類全まとめ!正しい選び方と活用シーン

折れ線グラフで何がわかる?得意なことと苦手なこと

折れ線グラフは万能ではありません。得意なことと苦手なことを理解して、棒グラフなど他のグラフと適切に使い分けることが重要です。

折れ線グラフが得意なこと

時系列データの推移を示す: 売上高、株価、気温、Webサイトのアクセス数など、時間と共に変化するデータの表現に最適です。

.png)

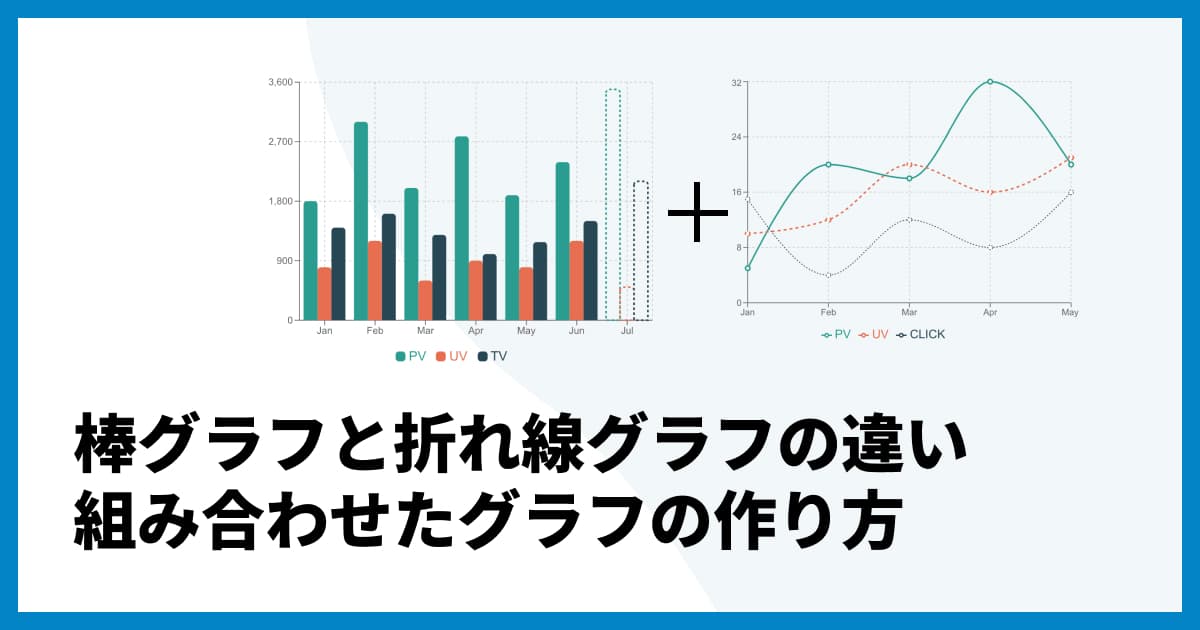

複数のデータの比較: 複数の折れ線を描くことで、異なる項目(例:商品Aと商品Bの売上推移)の動向を同時に比較できます。

.png)

折れ線グラフが苦手なこと

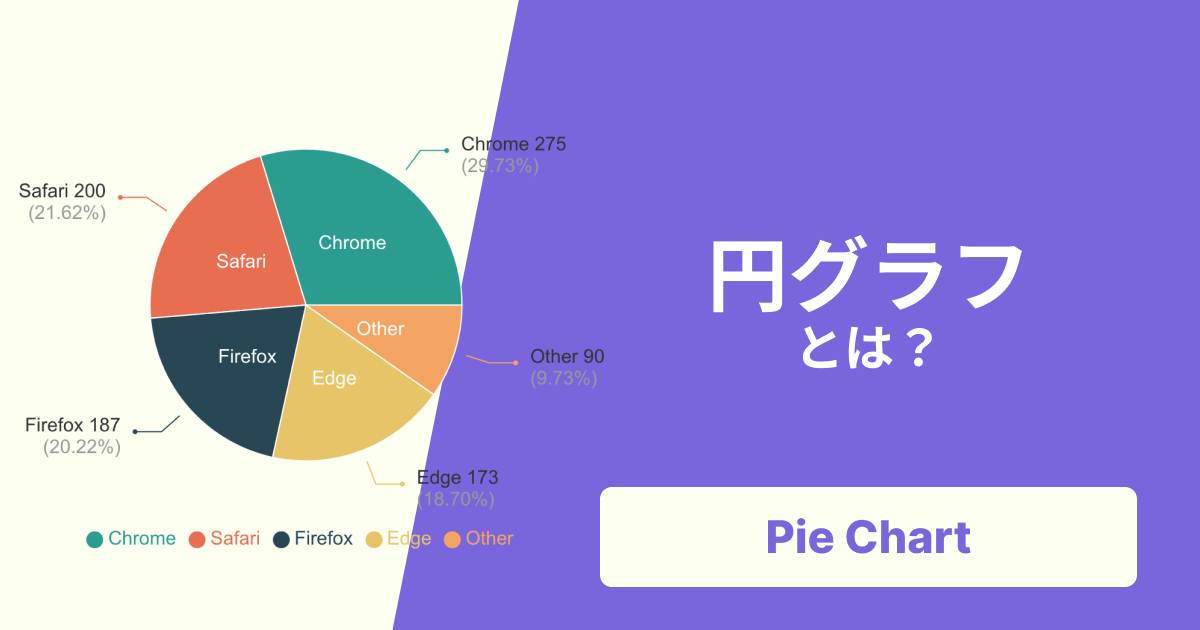

項目ごとの内訳や割合を示す: アンケート結果の各回答の割合や、売上全体に占める各商品の割合などを示すのには向いていません。このような場合は、円グラフ(ドーナツグラフ)や帯グラフが適しています。

.png)

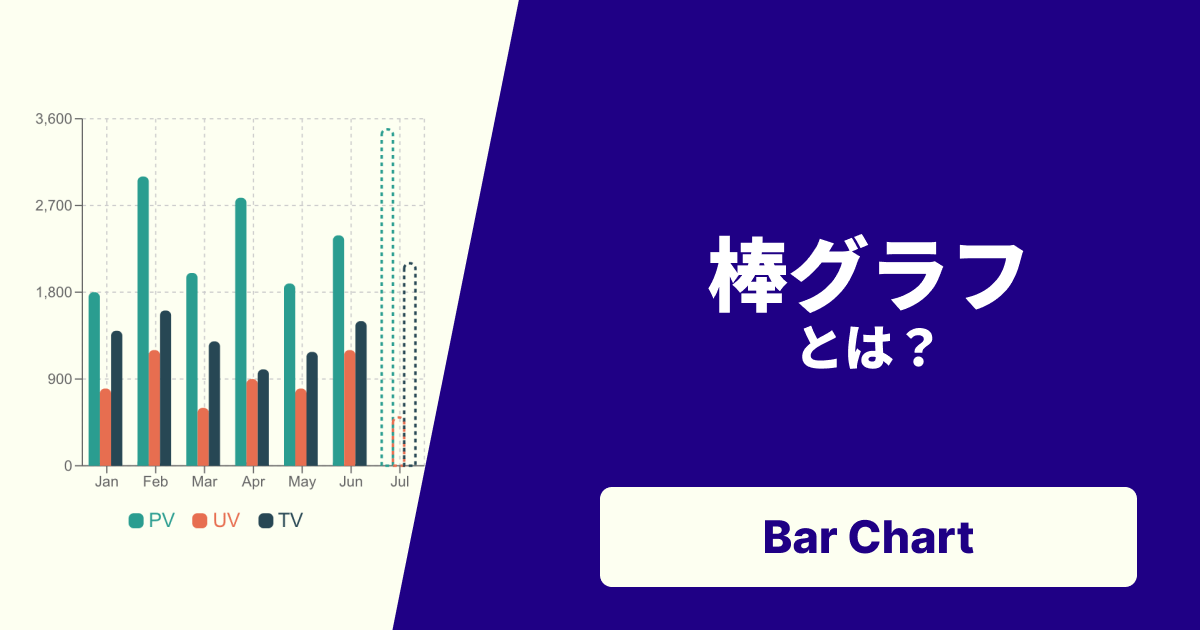

順位の比較: 各支社の売上金額ランキングのように、項目間の順位を比較したい場合は、棒グラフの方が分かりやすいです。

.png)

簡単にまとめると、「変化・推移」を見たいなら折れ線グラフ、「量・大きさ」を比較したいなら棒グラフと覚えておくと良いでしょう。

見やすい折れ線グラフを作成する5つのコツ

せっかくグラフを作っても、伝わりにくくては意味がありません。ここでは、誰でも実践できる「見やすい」折れ線グラフを作るためのコツを5つご紹介します。

1. 軸の目盛りを適切に設定する

データの変化を正しく伝えるため、Y軸(縦軸)の目盛りは基本的にゼロから始めるのが原則です。ただし、データの変動が非常に小さい場合は、あえて最大値と最小値の範囲を拡大して見せることもあります。その場合は、グラフの軸がゼロから始まっていないことを明記しましょう。

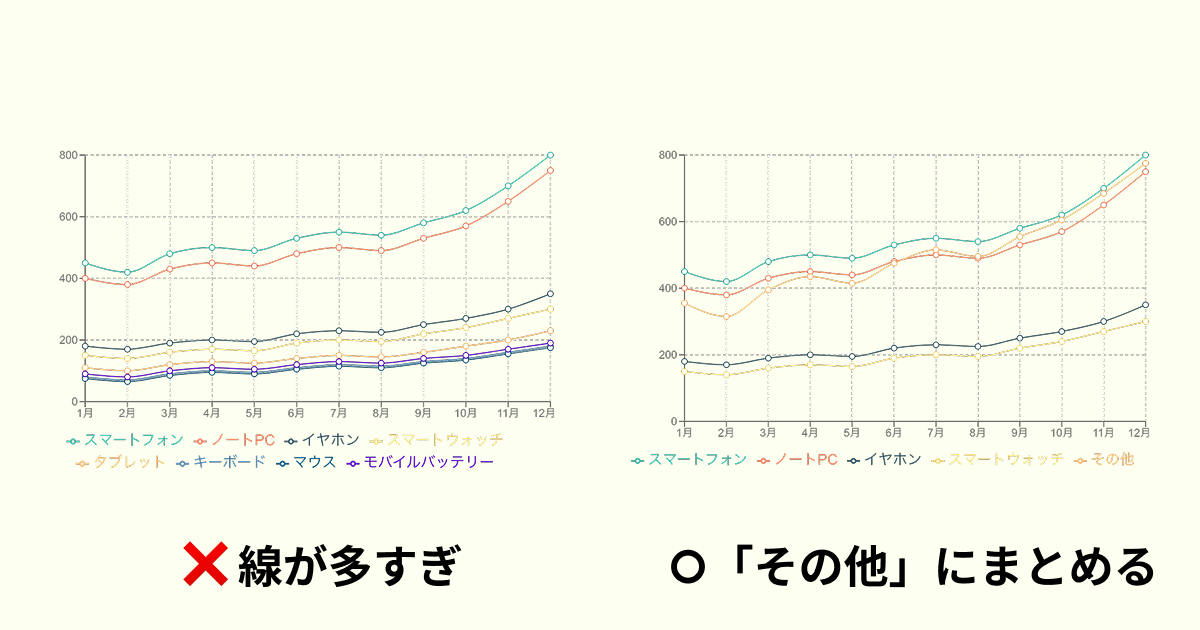

2. 線の数は欲張らない

1つのグラフにたくさんの線を描きすぎると、ごちゃごちゃして非常に見づらくなります。比較するデータは多くても4〜5本程度に絞るのがおすすめです。

3. 色とマーカーを効果的に使う

線はそれぞれ明確に区別できる色を選びましょう。特に伝えたい重要なデータは、目立つ色にしたり、線を太くしたり、マーカー(点)を付けたりすると効果的です。

.png)

4. 凡例やラベルを分かりやすく

「凡例」(どの線がどのデータを指すかの説明)は、グラフの近くに分かりやすく配置します。また、グラフのタイトルや軸の単位(円、人、℃など)も忘れずに明記しましょう。

5. 3Dや過度な装飾は避ける

グラフを立体的に見せる3D効果や、派手すぎる背景色は、かえってデータを読み取りにくくします。シンプル・イズ・ベストを心がけましょう。

これらのコツは、一つ一つは些細なことかもしれませんが、意識するだけでグラフの伝わりやすさが格段にアップします。

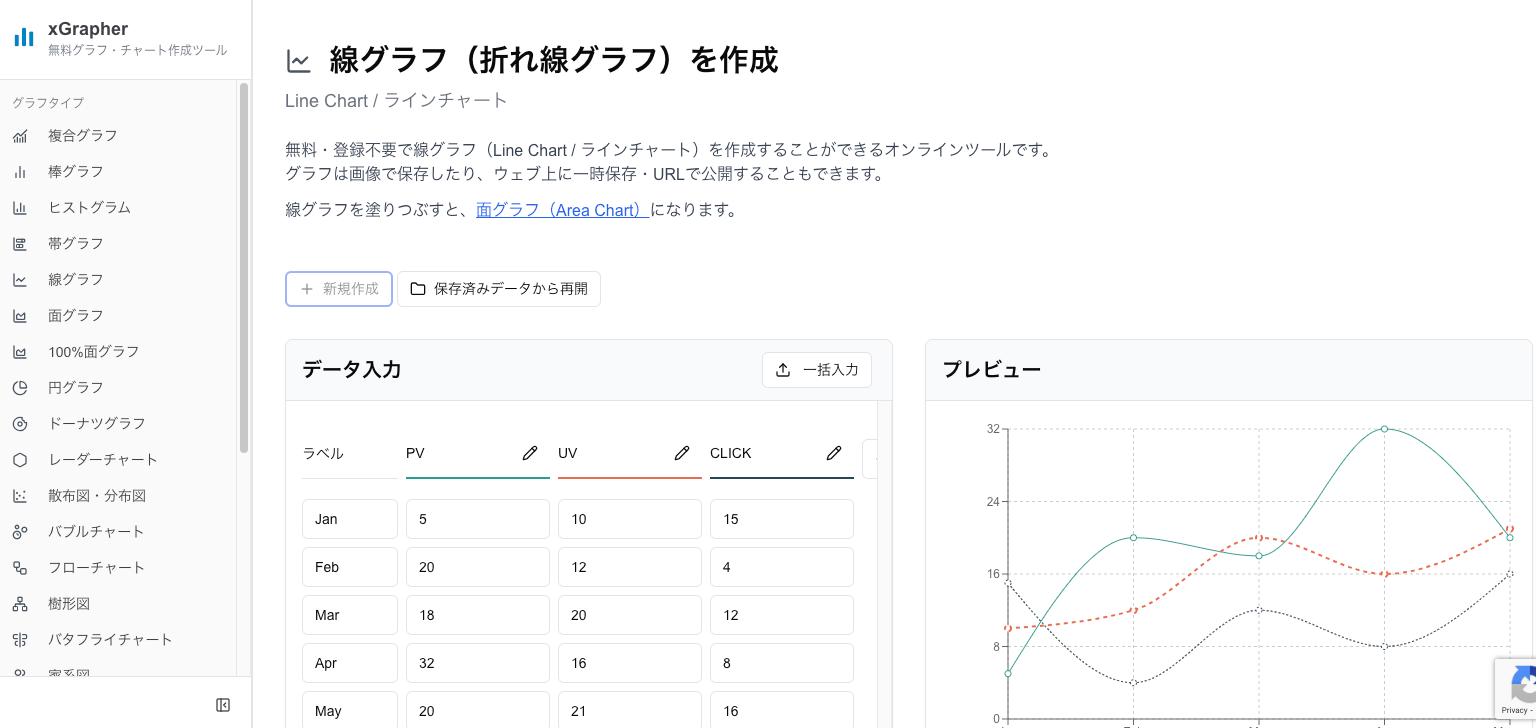

【簡単】オンラインツールで折れ線グラフを作ってみよう

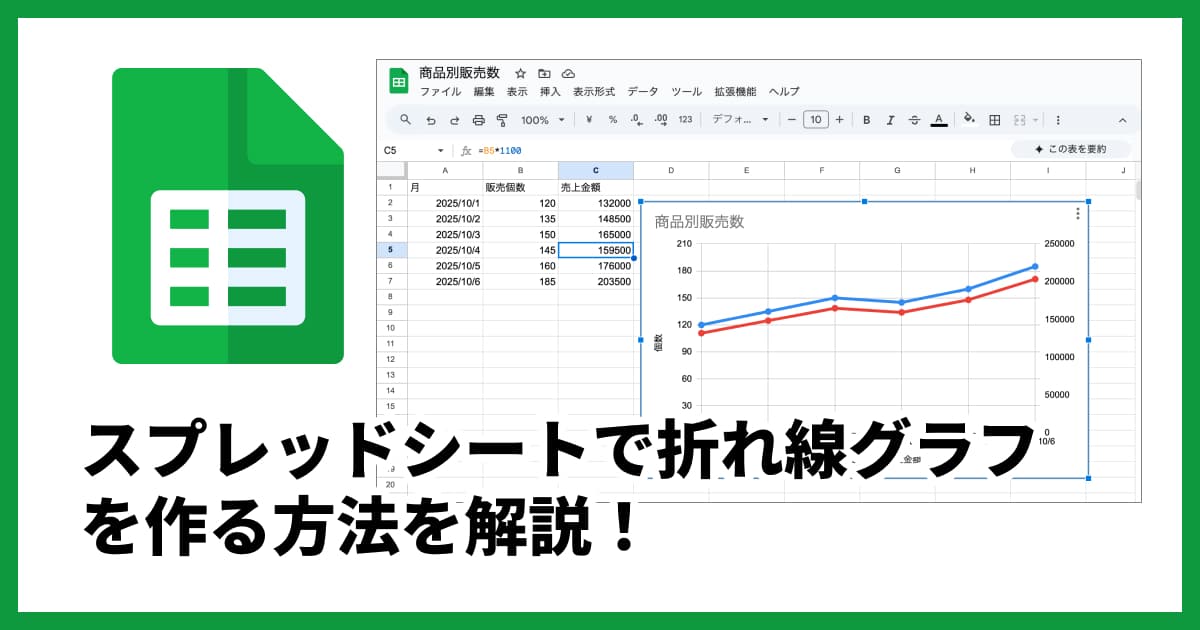

ExcelやGoogleスプレッドシートでも折れ線グラフは作成できますが、「もっと手軽に、直感的に作りたい!」という方には、オンラインのグラフ作成ツールがおすすめです。

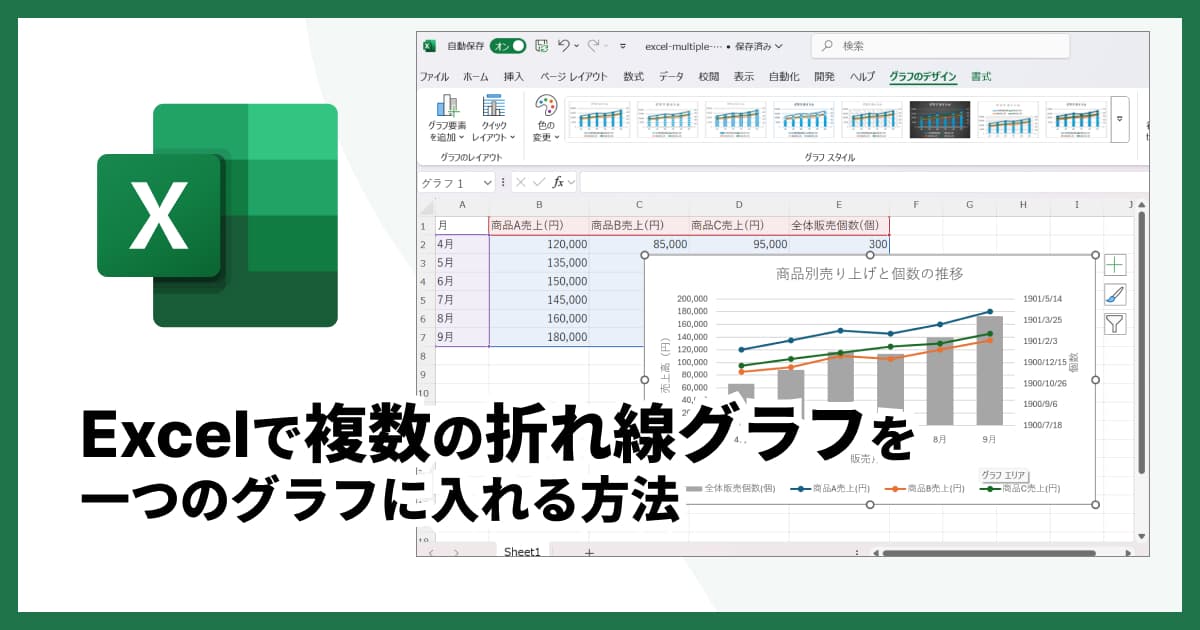

>> Excelで折れ線グラフを作成する方法の解説記事

>> Excelで複数の折れ線を表示するグラフを作成する方法

当サイト「xGrapher」では、会員登録不要で、すぐに美しい折れ線グラフを作成できます。

xGrapherでの作成手順

無料で使える折れ線グラフ作成ツールにアクセス

お手元のデータを入力(またはコピー&ペースト)

タイトルや色などを調整して完成!

デザイン性の高いグラフが数クリックで完成し、画像としてすぐにダウンロードできます。ぜひ一度お試しください。

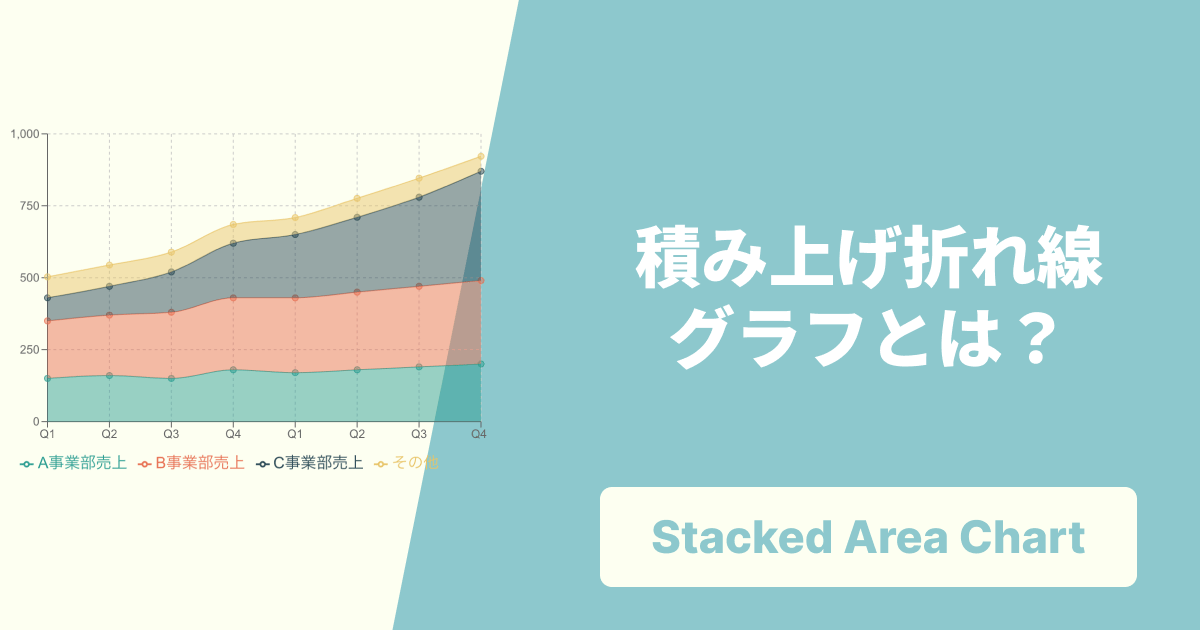

応用編:折れ線グラフと「面グラフ」の違いとは?

折れ線グラフと非常によく似たグラフに面グラフがあります。これは、折れ線と横軸の間の空間を塗りつぶしたグラフです。

.png)

折れ線グラフが「変化の率」を強調するのに対し、面グラフは「変化の量(ボリューム)」を視覚的に伝えたい場合に効果的です。特に、複数のデータを積み重ねて全体量とその内訳の推移を示したい場合に力を発揮します。

xGrapherでは、この面グラフも簡単に作成できます。

面グラフについてもっと詳しく知りたい方は、こちらの解説記事「面グラフとは?折れ線グラフとの違いや効果的な使い方を解説」もぜひご覧ください。

まとめ

今回は、折れ線グラフ(線グラフ)について、その基本から見やすく作るコツ、そして便利な作成ツールまでをご紹介しました。

折れ線グラフは、時間の経過に伴うデータの「変化」や「推移」を示すのに最適

「量」の比較なら棒グラフ、「割合」なら円グラフなど、目的に応じて使い分けることが重要

見やすいグラフを作るには、軸の設定や線の数、色使いなどに配慮する

オンラインツールを使えば、誰でも簡単に見栄えの良いグラフが作れる

データの裏側にあるストーリーを的確に伝えるために、ぜひ折れ線グラフを有効活用してください。

関連記事

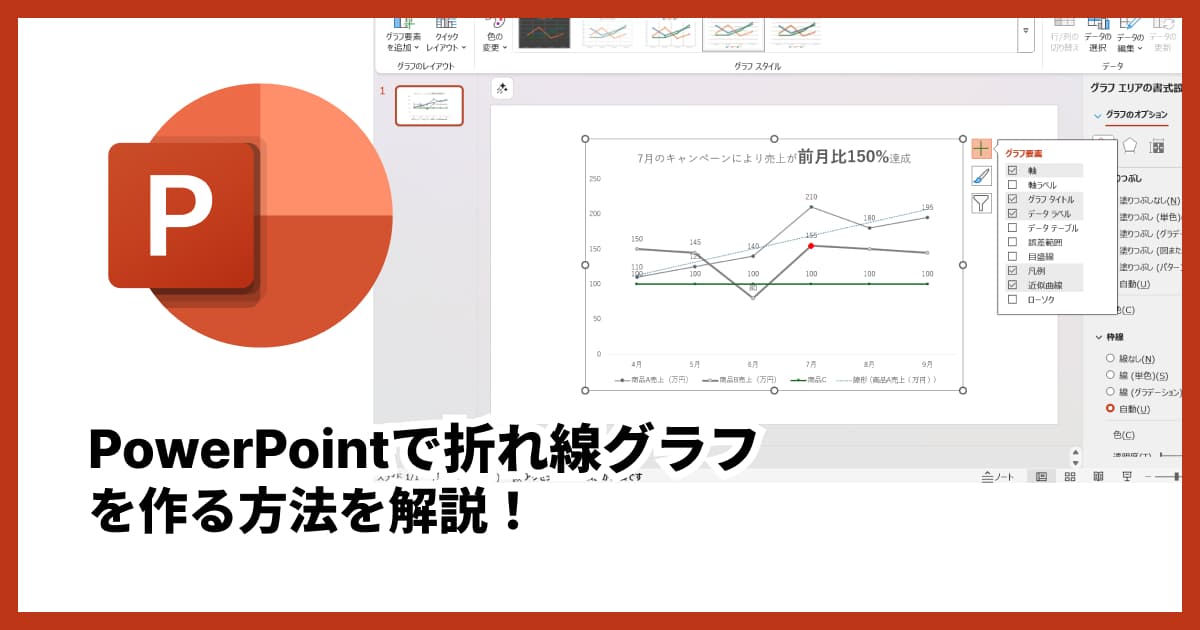

Excelで折れ線グラフを作成する方法とスタイルで気を付ける点

Excelで複数の折れ線を表示するグラフを作成する方法

PowerPointで折れ線グラフを作成する方法と5つのコツ

折れ線グラフに関するQ&A

Q1. 折れ線グラフと散布図の違いは何ですか?

A1. 折れ線グラフは、横軸を時間などの連続した順序のある項目とし、データの推移を表します。一方、散布図は2つの異なる量的データ(例:身長と体重)の関係性を見るために使われ、点は線で結ばれません。

>> 散布図に関する解説記事はこちらから

Q2. グラフの線が多すぎて見にくい場合、どうすればいいですか?

A2. データをいくつかのグループに分ける、特に重要なデータだけをハイライト(色を変える、太くするなど)する、またはグラフを2つ以上に分割する、といった方法が考えられます。1つのグラフに入れる線は5本以内が理想です。

Q3. Y軸の目盛りは、必ず0から始めるべきですか?

A3. データの変化を正確に伝えるためには、原則として0から始めるのが望ましいです。ただし、株価の変動など、ごくわずかな変化を大きく見せたい場合に限り、0以外の数値から始めることもあります。その際は、見た人に誤解を与えないよう、軸が省略されていることを注記するのがマナーです。

Q4. データが一部欠損している期間はどうすればいいですか?

A4. データがない期間は、線を途切れさせるのが最も誠実な表現方法です。安易に前後の点を結んでしまうと、あたかもデータが存在するかのような誤解を生む可能性があります。ツールによっては、欠損値の表示方法を選択できる場合もあります。

Q5. スマホでも簡単に折れ線グラフは作れますか?

A5. はい、作れます。xGrapherのようなWebベースのオンラインツールは、PCだけでなくスマートフォンやタブレットのブラウザからも利用できます。Excelやアプリのインストールも不要で、いつでもどこでも手軽にグラフを作成することが可能です。

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)