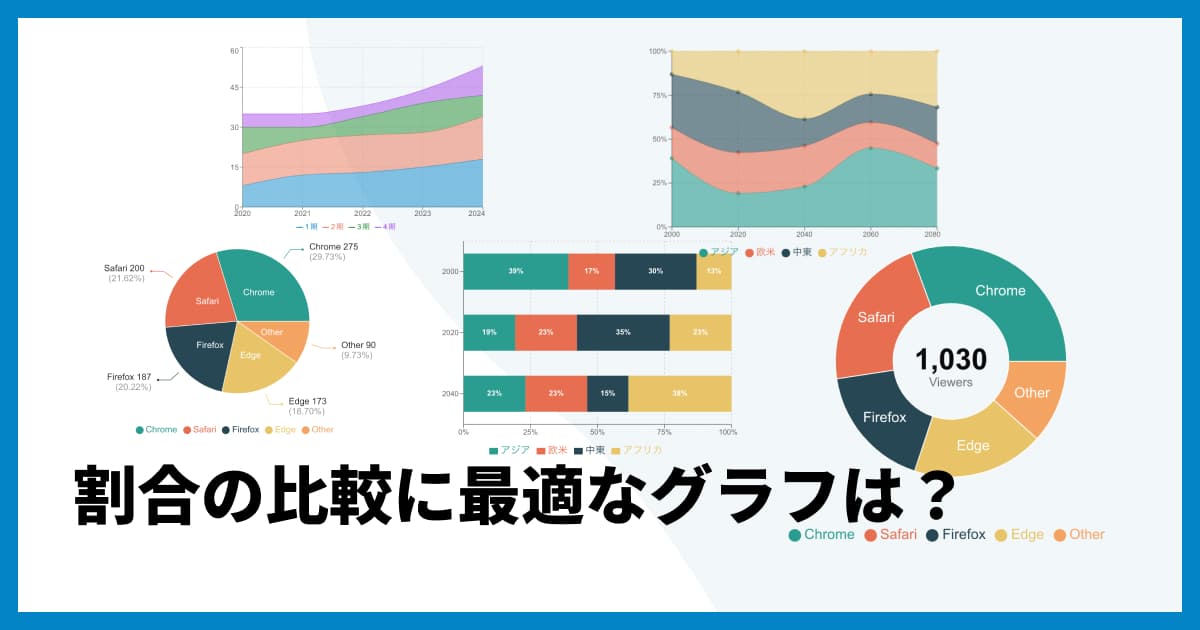

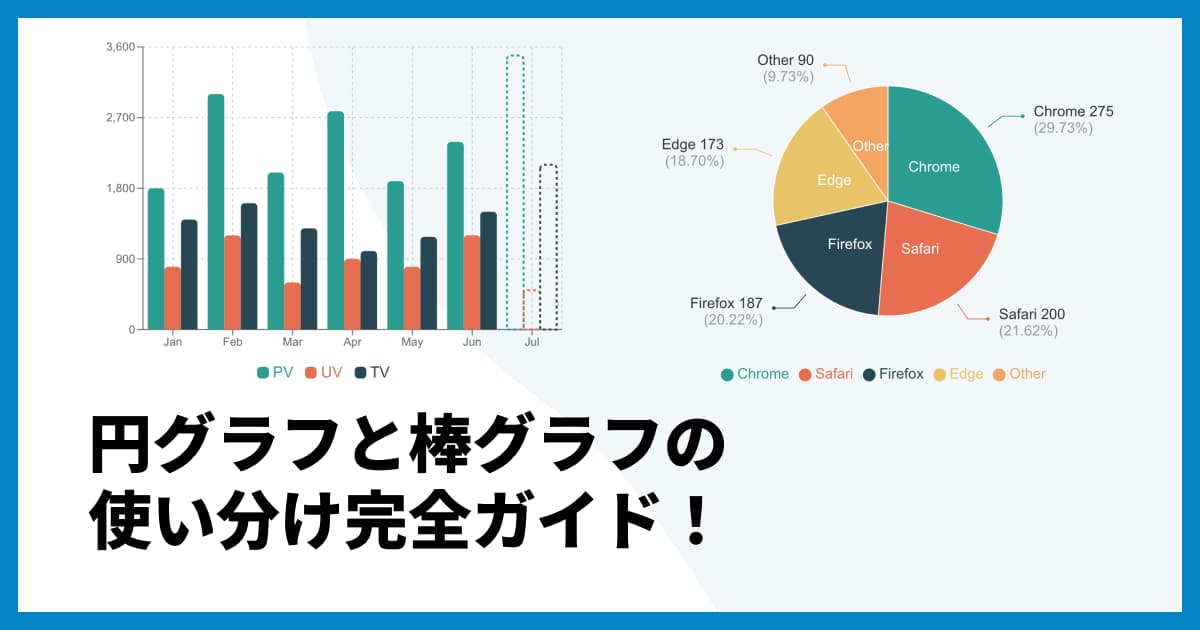

割合の比較に最適なグラフは?円グラフはNG?目的別の選び方と作り方のコツ

アンケート結果の分析や、市場シェアの比較など、ビジネスシーンでは「割合」を扱うデータが頻繁に登場します。「AとBの構成比を比較したい」「項目ごとの割合を示したい」といった場合、皆さんはどのグラフを使っていますか?

多くの方がまず「円グラフ」を思い浮かべるかもしれません。しかし、複数の割合を「比較」するという目的においては、円グラフが最適とは限らないのです。

この記事では、割合を分かりやすく比較するための最適なグラフの選び方を、具体的な目的別に徹底解説します。グラフ作成でよくある失敗例や、誰でも簡単に伝わるグラフが作れるコツもご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

この記事の内容(目次)

割合を示す代表的なグラフとその特徴

まずは、割合を表現するためによく使われる代表的なグラフと、それぞれの特徴を理解しておきましょう。

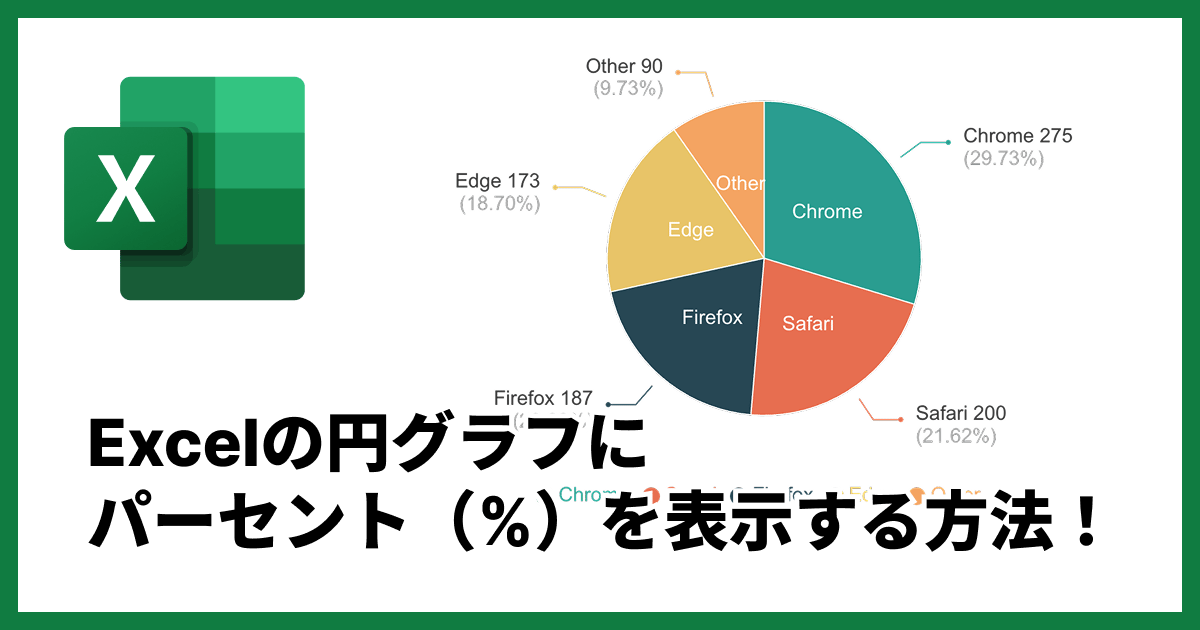

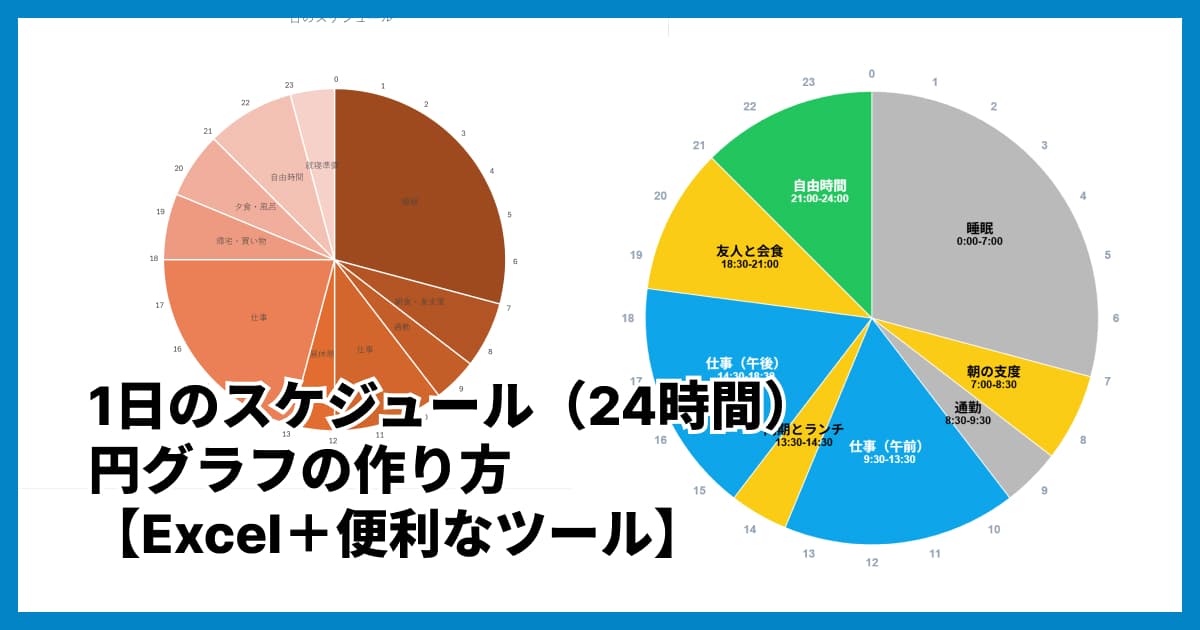

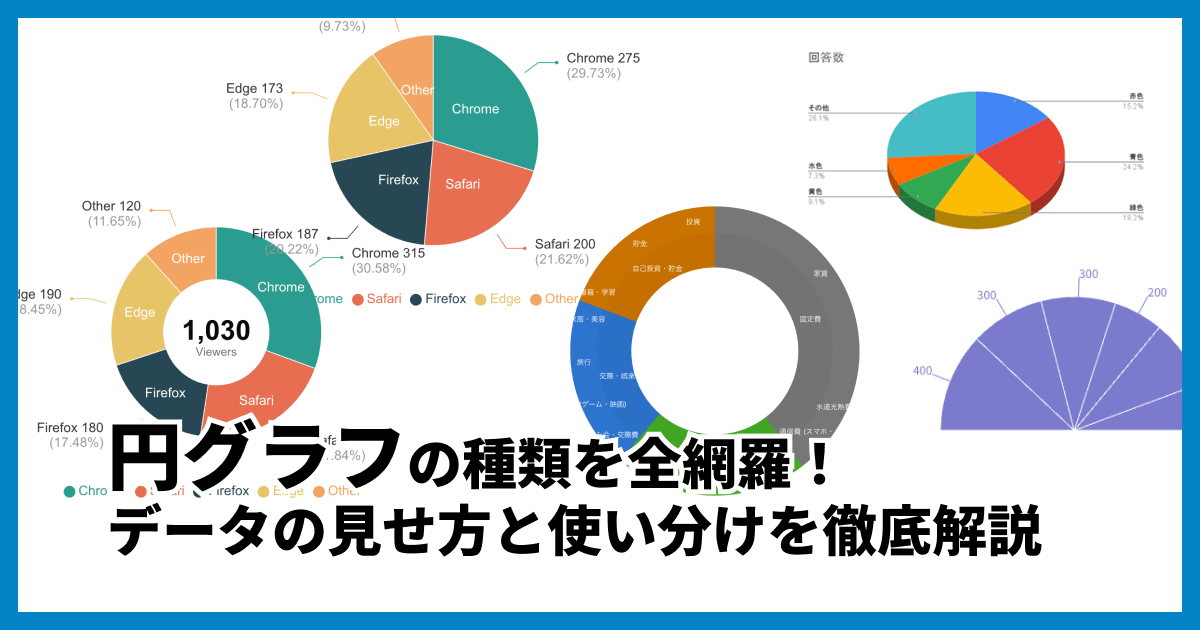

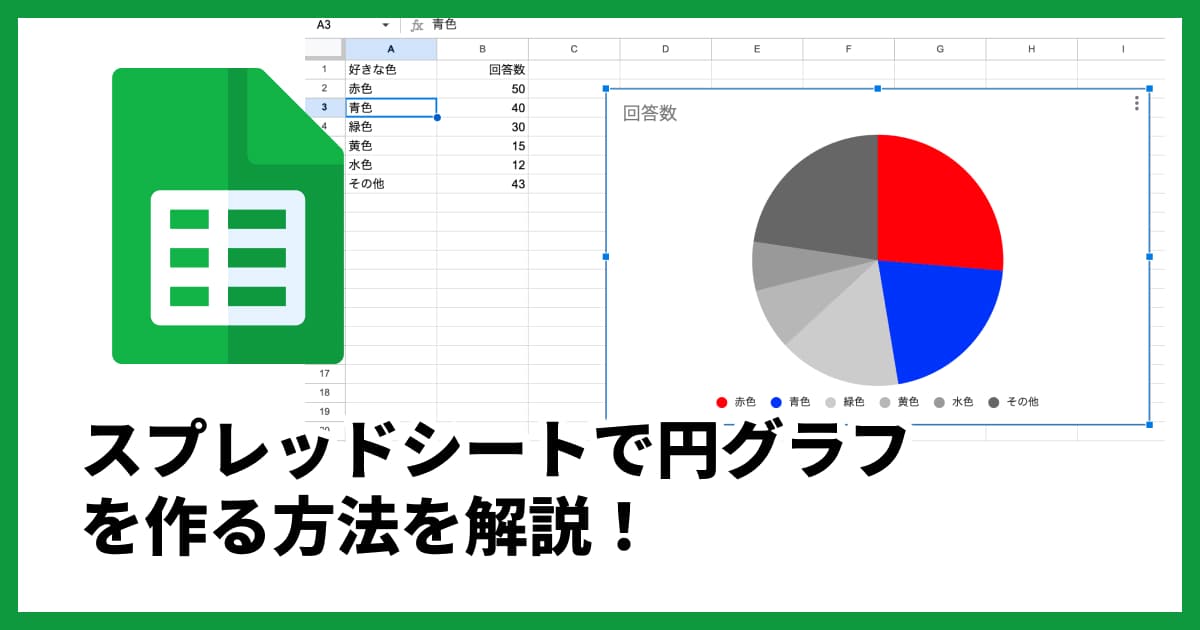

円グラフ

.png)

データ全体における各項目の内訳や構成比を、円を分割して扇形の面積で示すグラフです。全体に対する各部分の割合を直感的に伝えたい場合に非常に有効です。

得意なこと: 1つのデータセット全体の構成比を示すこと(例:あるクラスの血液型比率)

苦手なこと: 複数のデータセットの構成比を正確に比較すること

参考記事: 円グラフの種類を全網羅!ドーナツ型やサンバーストなど、データの見せ方と使い分けを徹底解説

ドーナツグラフ

.png)

円グラフの中央をくり抜いた形のグラフです。基本的な役割は円グラフと同じで、データ全体の内訳や構成比を示します。中央のスペースに合計値やタイトルを記載できるのが特徴です。

得意なこと: 1つのデータセット全体の構成比を示すこと、中央のスペースを有効活用した情報提示

苦手なこと: 複数のデータセットの構成比を正確に比較すること

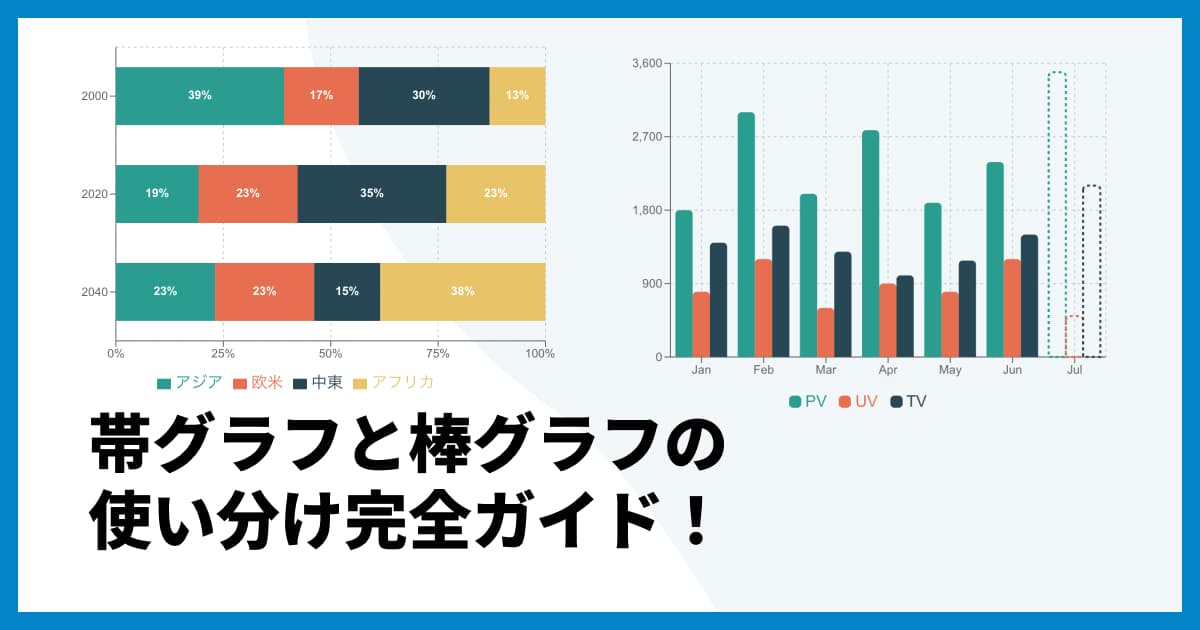

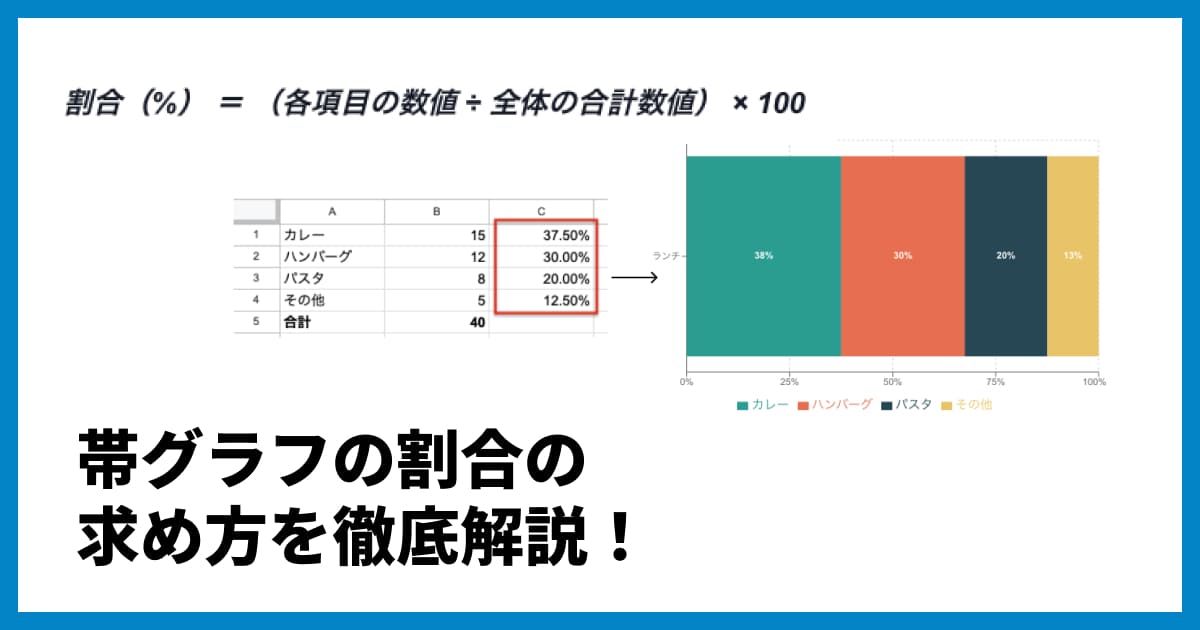

帯グラフ(100%積み上げ棒グラフ)

.png)

長方形の帯を100%として、各項目の割合を長さで示すグラフです。全体の構成比を視覚的に表現し、特に複数のグループ間での構成比の違いを比較するのに適しています。

得意なこと: 複数のデータ全体の構成比を比較すること(例:年代別のSNS利用率の比較)

苦手なこと: 全体の中での絶対的な量の違いを示すこと

積み上げ棒グラフ

.png)

100%積み上げ棒グラフとは異なり、棒全体の長さが各グループの合計値(絶対量)を表します。構成比と同時に、グループ全体の量の違いも比較したい場合に有効です。

得意なこと: 複数のグループの「絶対量」と「構成比」を同時に比較すること(例: 各支店の売上総額と商品カテゴリ別売上の比較)

苦手なこと: 構成比のみを純粋に比較する(棒の高さが違うため、内訳の比較がしづらい場合がある)

100%積み上げ面グラフ

.png)

積み上げ面グラフ全体を常に100%として、構成比が時間と共にどう変化したかを示すグラフです。市場シェアの推移など、割合の変化を時系列で見たい場合に最適です。

得意なこと: 時系列での「構成比」の推移を示すこと(例: 過去10年間のOSシェアの推移)

苦手なこと: 絶対量の変化は読み取れない

積み上げ面(折れ線)グラフ

.png)

横軸に時間をとり、数値の推移を面で示す面グラフを積み重ねたものです。時系列での各項目の量の変化と、合計値の変化を同時に示すことができます。

得意なこと: 時系列での「絶対量」の推移とその内訳を示すこと(例: 年間の製品別売上高の推移)

苦手なこと: 特定の時点での構成比の正確な比較

【目的別】割合の比較に最適なグラフの選び方

どのグラフを使うべきかは、「データを使って何を伝えたいか」という目的によって決まります。ここでは目的別に最適なグラフの選び方を見ていきましょう。

目的1:1つのグループの「内訳」をシンプルに見せたい

→ 円グラフまたはドーナツグラフが最適です。

「2025年度の売上構成比」「アンケート回答者の年代構成」など、1つのデータ全体の内訳を分かりやすく見せたい場合は、円グラフやドーナツグラフが最も直感的に伝わります。

さらにその円グラフやドーナツグラフの内訳を見せたい場合(例えば「商品の大分類→中分類→小分類別の売上」のように)には二重の円グラフも検討してみてください。

「Excelで二重円グラフはどう作る?作成手順と、代替ツールを解説」

目的2:複数のグループの「構成比のみ」を正確に比較したい

→ 100%積み上げ棒グラフ(帯グラフ)が最適です。

「商品Aと商品Bの顧客満足度の内訳を比較したい」など、グループ全体の量の違いは無視して、構成比だけを比較したい場合に使います。全ての棒の高さが100%に揃うため、純粋な割合の比較が容易です。

目的3:複数のグループの「全体の量」と「構成比」を同時に比較したい

→ 積み上げ棒グラフが最適です。

「東京支店と大阪支店の売上総額と、その経費の内訳を比較したい」といったケースです。棒全体の長さで売上総額の大小を、棒の内訳で経費の構成比を示すことができます。量と割合の両方を伝えたい場合に有効です。

目的4:「構成比」が時間と共にどう変化したかを見たい

→ 100%積み上げ面グラフが最適です。

「過去5年間のスマートフォンOSシェアの推移」など、割合が時系列でどう変わっていったかを視覚的に伝えたい場合に最適です。構成比の変化のトレンドが一目でわかります。

目的5:「全体の量」と「その内訳」が時間と共にどう変化したかを見たい

→ 積み上げ面グラフが最適です。

「部門別の月間売上高の推移」など、売上総額の推移と、その中身である各部門の売上がどう変化したかを同時に見たい場合に適しています。

なぜ、割合の比較に「円グラフ」は向いていないのか?

割合を示すグラフとして一般的な円グラフですが、複数のグループを比較するのには向いていません。その理由は主に2つあります。

扇形の角度や面積の比較が難しい

人間の目は、長さの比較は得意ですが、角度や面積の比較は苦手です。複数の円グラフを並べても、それぞれの項目がどれくらい違うのかを直感的に、そして正確に把握することは困難です。基準線がバラバラで比較しづらい

帯グラフや棒グラフは基準となる線(ベースライン)が揃っているため、各項目の長さを簡単に比較できます。一方、円グラフは各項目が放射状に配置されるため、基準が定まらず、視線移動も多くなり比較しにくいのです。

伝えたいメッセージが「比較」である場合は、円グラフの利用は避け、帯グラフや100%積み上げ棒グラフを選択するのが賢明です。

伝わりやすさが倍増する!グラフ作成3つのコツ

正しいグラフを選んだら、次はデザインを工夫して、より伝わりやすいグラフに仕上げましょう。

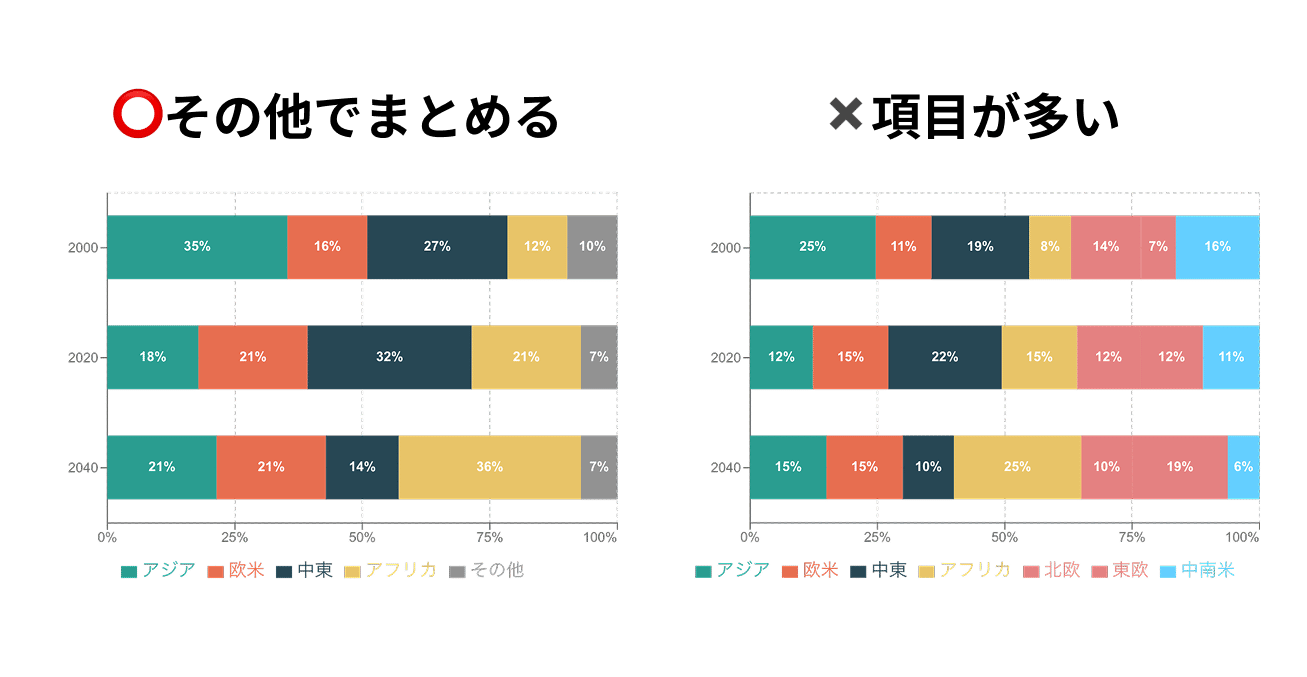

1. 項目数が多すぎないように(色の使いすぎ)注意する

色は情報を伝える上で重要な要素ですが、使いすぎると逆に見づらくなってしまいます。基本的には3〜5色程度に抑え、強調したい部分にアクセントカラーを使うと効果的です。どうしても項目が多くなる場合は「その他」としてまとめるなど工夫しましょう。

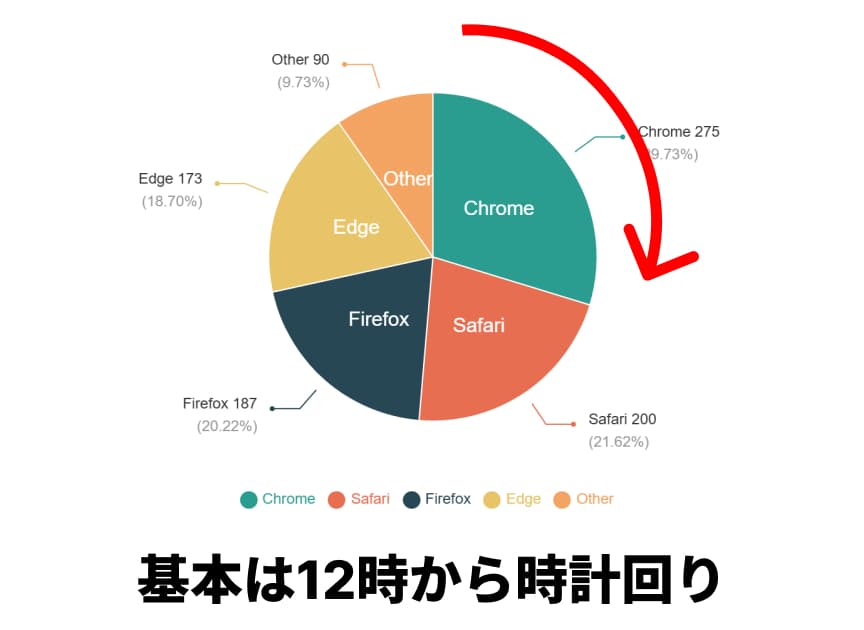

2. 項目は大きい順に並べる

円グラフや帯グラフの項目は、特別な理由がない限り、割合の大きい順に並べるのが基本です。これにより、どの項目が重要なのかが一目で分かり、見る人が情報を理解しやすくなります。

3. データラベルを効果的に使う

グラフに直接パーセンテージなどの数値(データラベル)を記載すると、凡例とグラフを何度も見比べる必要がなくなり、格段に分かりやすくなります。特に項目数が多い場合は必須のテクニックです。

.png)

xGrapherで割合を比較するグラフを簡単に作成しよう

「どのグラフを選べばいいか分かったけど、作るのは難しそう…」と感じた方もいるかもしれません。

そんな方におすすめなのが、オンラインで直感的にグラフ作成ができるツール「xGrapher」です。xGrapherを使えば、専門的な知識がなくても、データを入力するだけで美しいグラフを簡単に作成できます。

特に、どのグラフを使えば良いか迷った際には、目的やデータの種類から最適なグラフを提案してくれる「グラフファインダー」機能が便利です。

xGrapherのグラフファインダー機能の紹介ページへ

また、円グラフや帯グラフ以外にも、様々なグラフの種類と特徴を知りたい方は、こちらの記事もぜひご覧ください。

【全32種】グラフ・チャートの種類一覧!特徴と使い分けを徹底解説

関連記事

>> PowerPoint(パワーポイント)での円グラフの作成方法の解説

>> Excel(エクセル)での円グラフの作成方法の解説

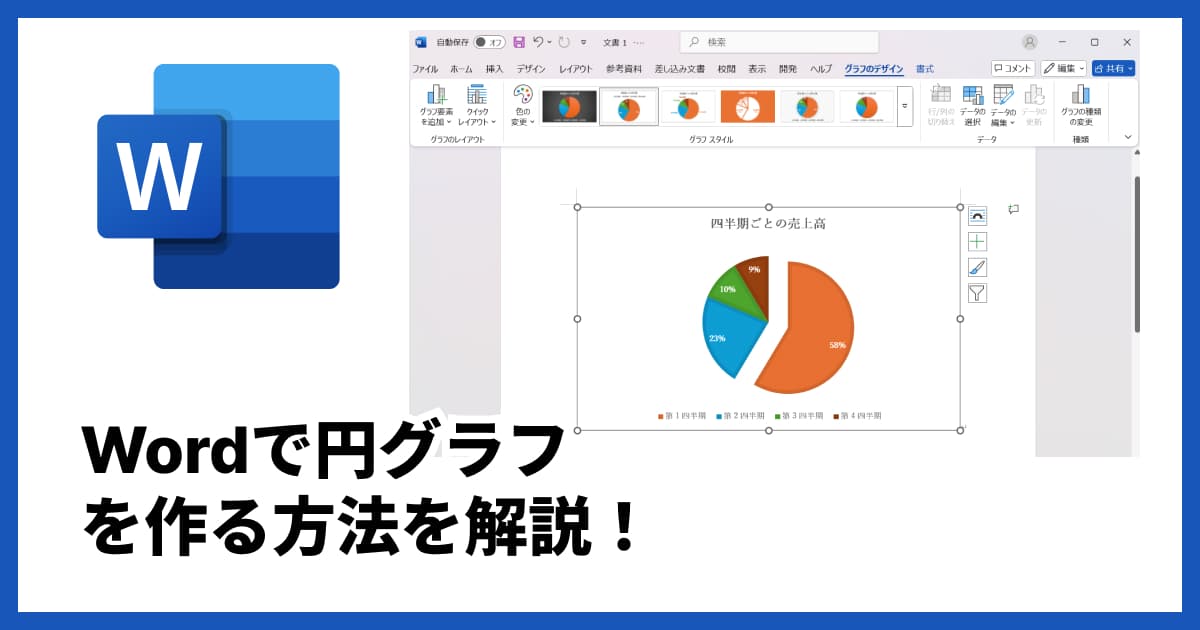

>> Word(ワード)での円グラフの作成方法の解説

「割合の比較グラフ」に関するよくある質問

Q1. 比較したいデータの項目数がとても多い場合はどうすればいいですか?

A1. 項目数が多すぎる(目安として7項目以上)と、どのグラフでも各項目が細かくなりすぎて逆に見づらくなります。その場合は、「その他」として割合の小さい項目をまとめるか、特に注目すべき項目だけを抜き出して、残りを「その他」とするのが効果的です。

Q2. 積み上げ棒グラフと帯グラフ(100%積み上げ棒グラフ)はどう使い分ければいいですか?

A2. グループ全体の「量」の比較も重要なら「積み上げ棒グラフ」、量を無視して「割合」だけを純粋に比較したいなら「100%積み上げ棒グラフ」を使います。例えば、売上高が全く違う大企業と中小企業の費用構成比を比較する場合、通常の積み上げ棒グラフだと比較にならないため、100%積み上げ棒グラフが適しています。

Q3. 3Dのグラフを使うのはどうですか?

A3. 見た目は立体的で華やかになりますが、データの正確な比較という観点では推奨されません。遠近法によって手前が大きく、奥が小さく見えてしまい、割合を誤って認識させてしまう可能性があるため、ビジネス文書など正確性が求められる場面では避けるのが無難です。

Q4. 円グラフとドーナツグラフはどちらが良いですか?

A4. 伝えられる情報の本質は同じですが、ドーナツグラフは中央のスペースに合計値や出典などを書き込めるメリットがあります。デザインの好みで選んでも問題ありませんが、スペースを有効活用したい場合はドーナツグラフが便利です。

Q5. 面グラフを使う上での注意点はありますか?

A5. 面グラフは、時系列データのトレンドを視覚的に捉えるのに優れていますが、各項目の境界線が斜めになるため、特定の時点での正確な数値を読み取るのは苦手です。正確な数値を伝えたい場合は、データラベルを併記するか、棒グラフの利用を検討しましょう。

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)