複数回答のアンケート結果、どう見せる?最適なグラフの選び方と作成のコツ

「当社のサービスを選んだ理由を、あてはまるものすべて選んでください」

「利用したことのある機能はどれですか?(いくつでも)」

アンケート調査では、このように回答者に複数の選択肢を選んでもらう「複数回答(MA: Multiple Answer)」の質問をよく使います。しかし、いざ集計してみると、「合計が100%を超えてしまう…」「どのグラフを使えばいいかわからない」と悩んでしまう方も多いのではないでしょうか。

複数回答のデータは、そのままだと少し扱いにくい特性を持っています。ですが、ポイントさえ押さえれば、誰にでも分かりやすく伝えることが可能です。

この記事では、複数回答のアンケート結果を可視化するための最適なグラフの選び方、作成時の注意点、そしてNG例までを分かりやすく解説します。

この記事の内容(目次)

複数回答グラフの「なぜ?」:集計の基本と2つの見せ方

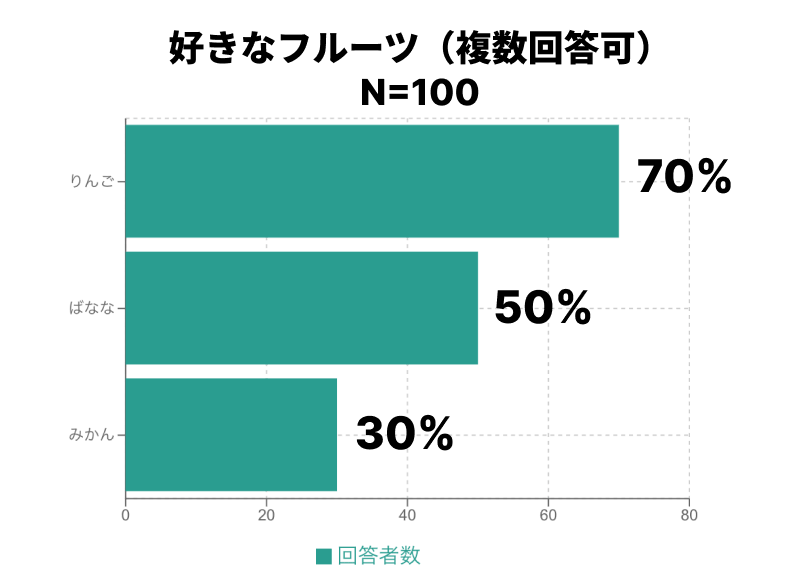

複数回答のグラフ作成が難しいと感じる最大の理由は、集計した数値の「合計」にあります。例えば、100人にアンケートを取り、「好きな果物(複数回答可)」を聞いたとします。

りんご: 70人

バナナ: 50人

みかん: 30人

この結果をすべて足すと、70 + 50 + 30 = 150 となり、回答者数(N=100)を超えてしまいます。この「100%を超える」という特性を理解することが、グラフ化の第一歩です。

複数回答のデータを見せたいとき、主に2つの集計方法(見せ方)があります。

1. 回答者ベース(N=回答者数)

最も一般的で、推奨される方法です。「回答者100人のうち、何%の人がその選択肢を選んだか」を示します。

りんご: 70人 ÷ 100人 = 70%

バナナ: 50人 ÷ 100人 = 50%

みかん: 30人 ÷ 100人 = 30%

この方法なら、各選択肢の「人気度」や「浸透率」を比較するのに適しています。グラフには「N=100(回答者数)」と明記することが重要です。

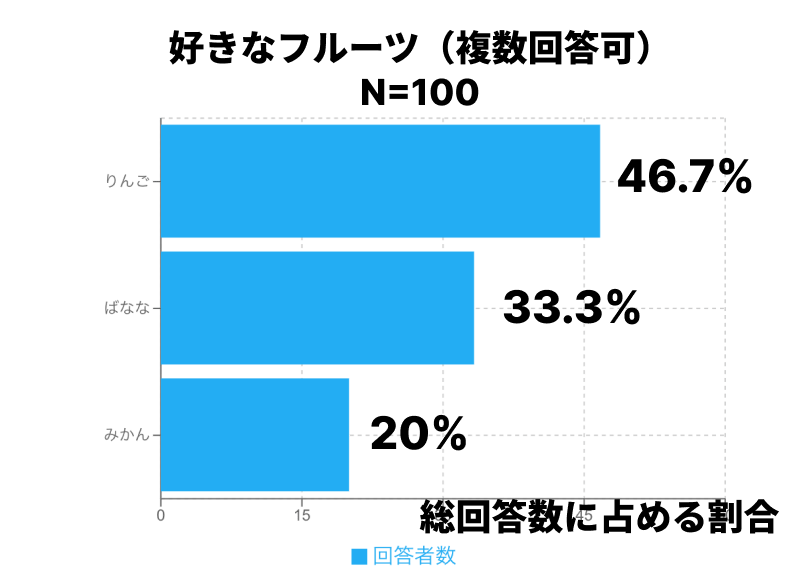

2. 回答総数ベース(N=延べ回答数)

こちらは、「選ばれたすべての回答(延べ150件)のうち、各選択肢が何%を占めているか」を示す方法です。

りんご: 70件 ÷ 150件 = 約46.7%

バナナ: 50件 ÷ 150件 = 約33.3%

みかん: 30件 ÷ 150件 = 20.0%

合計は100%になりますが、これは「回答全体の構成比」を示しており、「70%の人がりんごを選んだ」という意味とは異なります。用途が限定されるため、基本的には「1. 回答者ベース」でグラフ化するのが伝わりやすいでしょう。

【結論】複数回答に最適なグラフはこれ!

複数回答のデータを「回答者ベース(N=回答者数)」で集計した場合、各項目の割合(%)を比較することになります。この目的に最適なグラフは以下の2つです。

1. 横棒グラフ(最もおすすめ)

複数回答の可視化において、最もスタンダードで分かりやすいのが横棒グラフです。

.png)

メリット:

各選択肢の「割合(%)」や「回答数(実数)」の大小を直感的に比較できます。

選択肢の項目名が長くても、縦軸に配置すれば読みやすいです。

回答の多い順(降順)に並べ替えると、どの項目が重要視されているかが一目でわかります。

集計した「回答者ベースの割合(70%, 50%, 30%など)」をそのままグラフにすればOKです。

>> 横棒グラフを作成できる無料オンラインツール

>> 横棒グラフについての解説記事

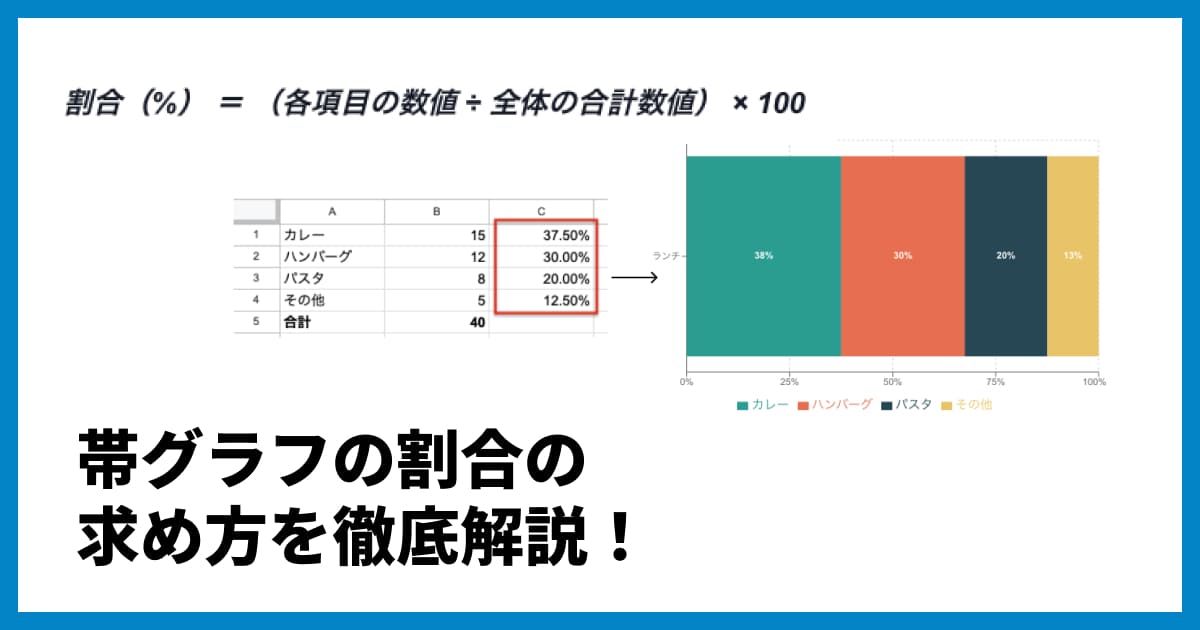

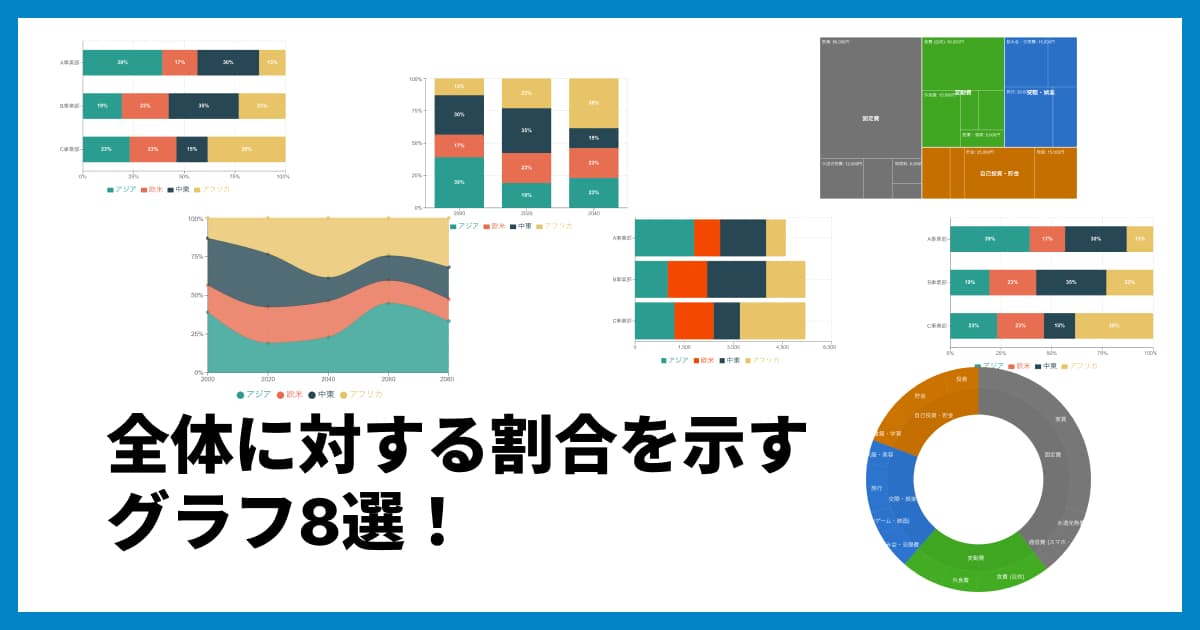

2. 帯グラフ(構成比の比較に)

帯グラフは、全体を100%として、その内訳を示すグラフです。複数回答の場合、単体のデータ(例:好きな果物全体)を帯グラフにするのは不向きです(合計が100%を超えないため)。

しかし、「男性 vs 女性」「20代 vs 30代」のように、特定のグループ間で「その選択肢を選んだ人の割合」を比較したい場合には非常に有効です。

.png)

例えば、「各フルーツを選んだ人の何割が男性で何割が女性か」「といったデータを、項目ごとに比較する際に使えます。

.png)

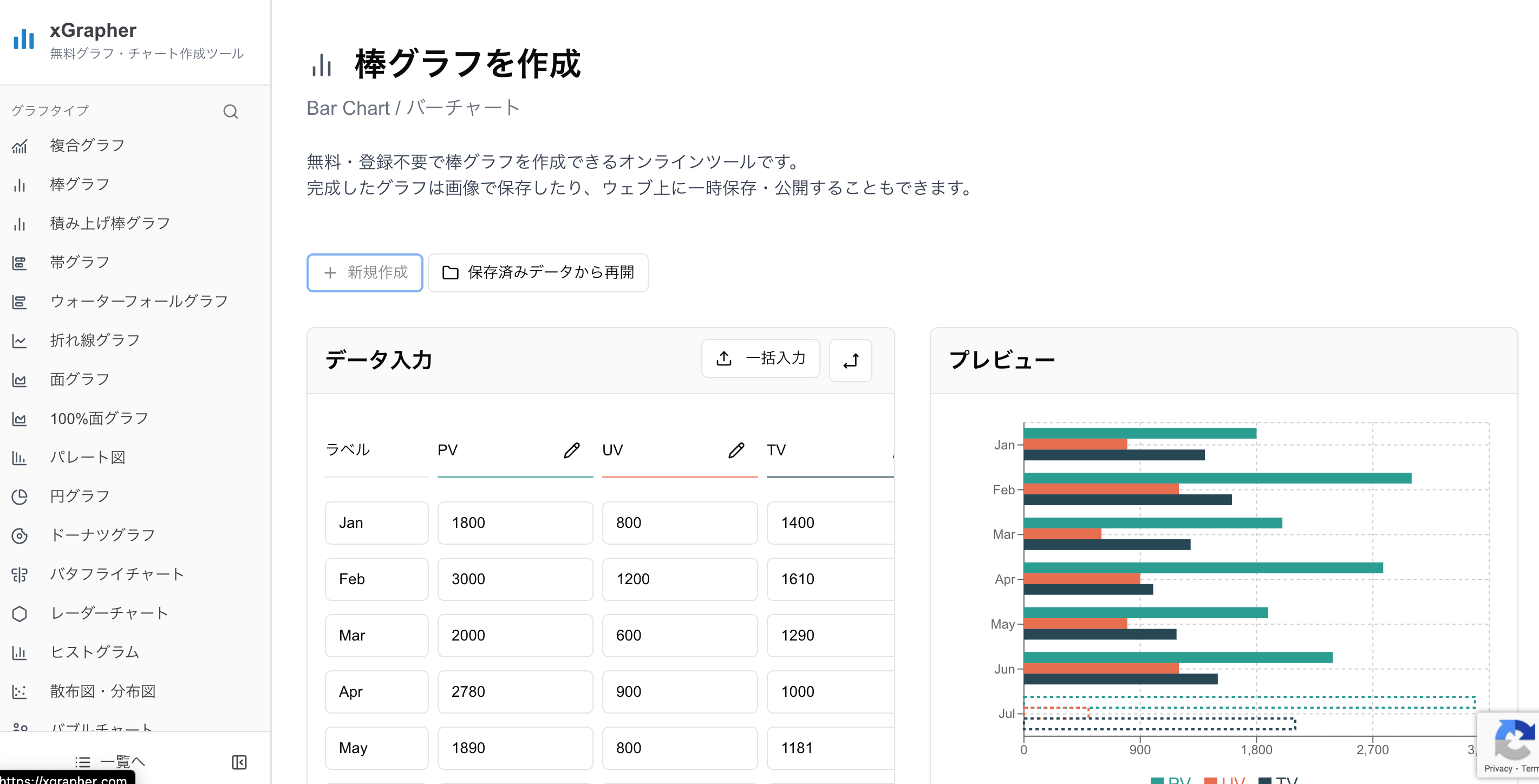

オンライングラフ作成ツールのxGrapherには、こうした帯グラフも用意されており、グループ間の比較を視覚的に行うのに便利です。

>> 帯グラフを作成できる無料オンラインツール

>> 帯グラフ(100%積み上げ棒グラフ)の解説記事はこちら

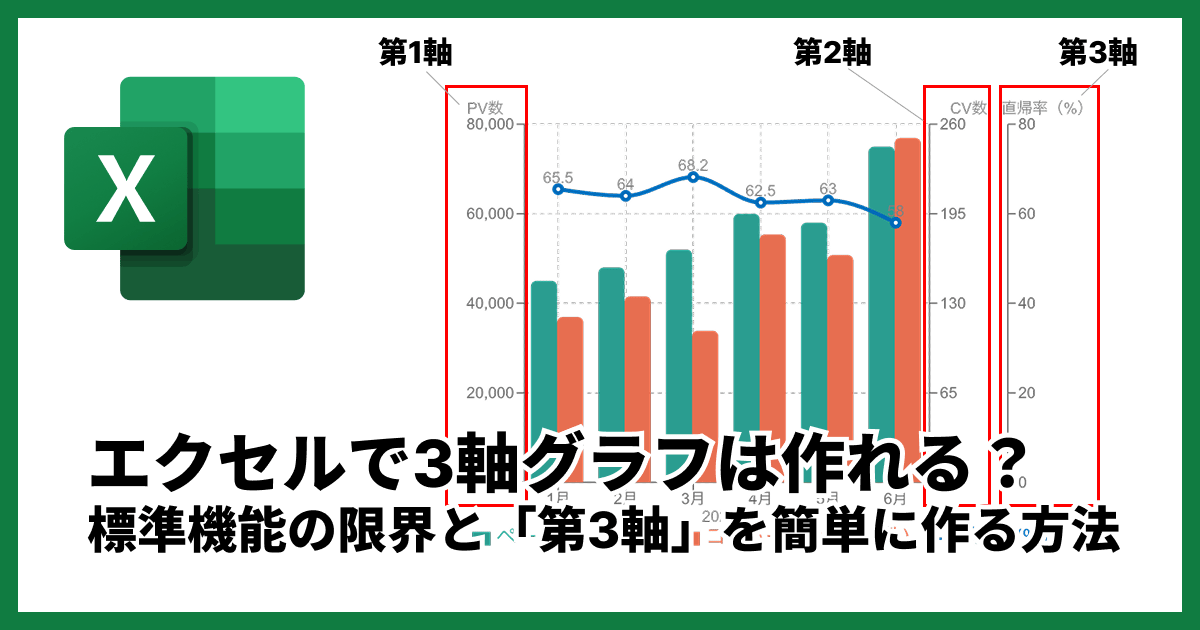

3. 複合グラフ(組み合わせグラフ)

複合グラフ(組み合わせグラフ)は、異なる種類のデータを一つのグラフで表現する方法です。複数回答のデータ(棒グラフ)と、それに関連する別の指標(折れ線グラフ)を組み合わせる際に役立ちます。

.png)

メリット:

例えば、「各機能の利用率(複数回答・棒グラフ)」と「各機能の満足度(平均点・折れ線グラフ)」を同時に示すことができます。

「利用率は高いが満足度は低い」といった、データ間の関係性や課題を視覚的に発見しやすくなります。

単に「どの項目が選ばれたか」だけでなく、より深い分析結果を一枚のグラフで示したい場合に有効です。xGrapherでは、混合グラフ機能を使って、こうした棒グラフと折れ線グラフの組み合わせも簡単に作成できます。

要注意!複数回答でやりがちなNGグラフ例

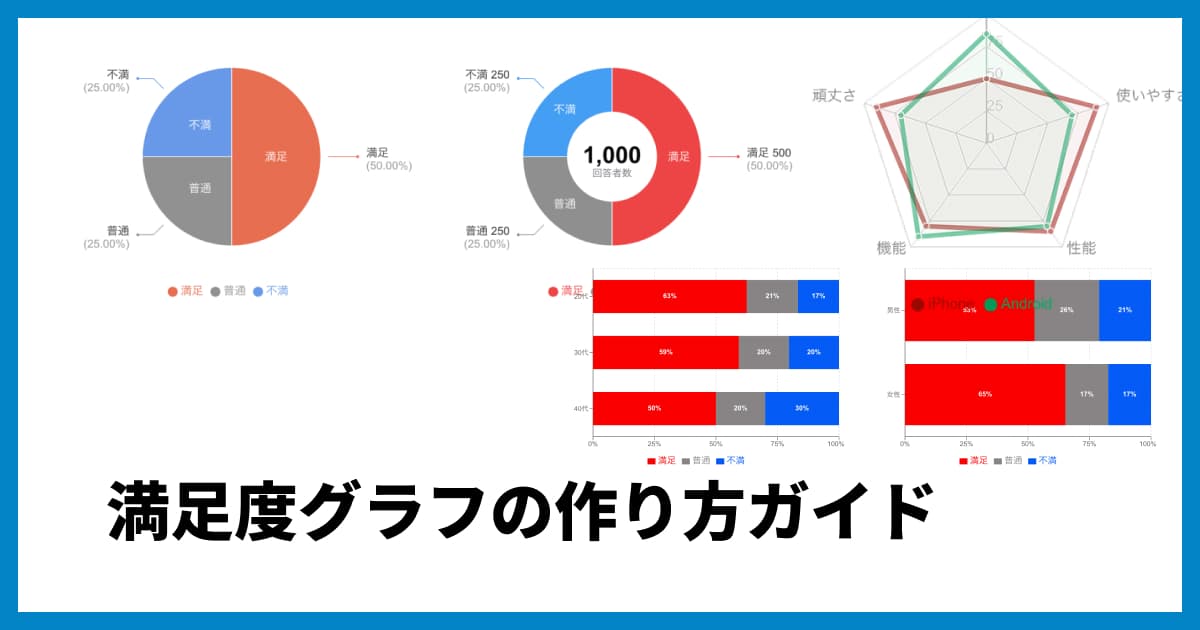

良かれと思って使ったグラフが、かえって誤解を招くこともあります。特に複数回答で避けるべきなのが「円グラフ」です。

NG例: 円グラフ・ドーナツグラフ

.png)

円グラフやドーナツグラフは、「全体(100%)の中の内訳・構成比」を示すためのグラフです。

複数回答のデータ(例:りんご 70%, バナナ 50%, みかん 30%)は、合計が100%を超えてしまいます。これを無理やり円グラフに当てはめようとすると、グラフとして破綻してしまいます(合計が150%の円グラフは描けません)。

もし「回答総数ベース(合計100%)」で集計したとしても、それは「回答者の中での割合」ではないため、円グラフで示すと「りんごを選んだ人は46.7%しかいない」という誤った印象を与えかねません。

複数回答のデータに、安易に円グラフやドーナツグラフを使うのは避けましょう。

オンラインツールで簡単!見やすい複数回答グラフの作り方

複数回答のグラフは、Excelなどでも作成できますが、集計や設定が少し面倒な場合もあります。「もっと手軽に、見栄えの良いグラフを作りたい」という方には、オンラインのグラフ作成ツールがおすすめです。

xGrapher (エックスグラファー) は、ブラウザ上で直感的にグラフを作成できる無料のWebサービスです。

xGrapherで横棒グラフを作る手順:

データ入力: 複数回答のアンケート結果(例:りんご 70, バナナ 50, みかん 30)を表計算ソフトのように入力します。

グラフ選択: グラフの種類から「横棒グラフ」を選びます。

カスタマイズ: タイトル(例:「好きな果物(複数回答可, N=100)」)や、単位(「%」または「人」)、色などを調整します。

保存・出力: 作成したグラフは画像としてダウンロードしたり、Webページに埋め込んだりできます。

xGrapherなら、面倒な集計作業なしに、データを入力するだけで伝わるグラフが完成します。

また、アンケート結果をより深く分析したい場合、例えば「複数回答の項目」と「顧客満足度(5段階評価の平均点)」を同時に見せたい、といったニーズも出てくるでしょう。そのような場合は、棒グラフと折れ線グラフなどを組み合わせた複合グラフも有効です。

こうしたアンケート結果のまとめ方についても、他の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

まとめ:伝わるグラフでアンケート結果を活かそう

複数回答(MA)のアンケート結果をグラフにする際のポイントをまとめます。

集計: 「回答者ベース(N=回答者数)」で集計し、各選択肢の割合(%)を出すのが基本。

最適なグラフ: 横棒グラフ(降順に並べる)が最も分かりやすい。

NGなグラフ: 円グラフやドーナツグラフは、合計が100%を超過するため使わない。

ポイント: グラフには必ず「複数回答可」であることと、回答者数(N=XX)を明記する。

せっかく集めた貴重なアンケートデータも、伝わらなければ意味がありません。正しいグラフを選び、分析結果を分かりやすく可視化しましょう。xGrapherのようなツールも活用しながら、ぜひ伝わるグラフ作成に挑戦してみてください。

複数回答のグラフに関するQ&A

Q1: 複数回答のグラフは、なぜ円グラフではダメなのですか?

A1: 円グラフは、全体の合計が100%になるデータ(例:単一回答の「年代構成」)の内訳を示すためのグラフだからです。複数回答のデータは、各選択肢の割合を合計すると100%を超えてしまうため、円グラフの前提と矛盾します。無理に使うと、見る人に誤解を与えてしまいます。

Q2: 複数回答の結果を「回答総数ベース」でグラフ化するのは、どんな時ですか?

A2: 例えば、「全回答(延べ150件)のうち、"りんご"という回答が約半分を占めた」というように、回答全体の傾向をざっくりと把握したい場合に使うことがありますが、一般的ではありません。「回答者ベース(N=回答者数)」の方が、各選択肢の人気度や浸透率を直接的に示せるため、ビジネスでの報告には適しています。

Q3: 複数回答のグラフは「実数(人)」と「割合(%)」のどちらで示すべきですか?

A3: どちらでも問題ありませんが、「割合(%)」で示す方が、回答者数(N)が異なる他のアンケート結果とも比較しやすくなるため、より一般的です。ただし、その場合もグラフの近くに「N=100」のように、元となった回答者数を明記することが非常に重要です。

Q4: 選択肢が非常に多い場合、横棒グラフだと長くなりすぎます。どうすれば良いですか?

A4: 回答率(%)が極端に低い選択肢を「その他」としてまとめる方法があります。または、回答率の高い「上位10項目」だけをグラフ化し、残りは表で示す、という方法も効果的です。すべてを無理に一つのグラフに詰め込むより、重要な情報に絞って見せる方が伝わりやすくなります。

Q5: 複数回答と単一回答(SA)が混在したアンケート結果は、どう見せればよいですか?

A5: 質問の性質が異なるため、グラフは分けるのが基本です。単一回答(例:性別、年代)は円グラフや帯グラフで構成比を示し、複数回答(例:利用理由)は横棒グラフで各項目の割合を示します。もし両者を組み合わせて分析したい場合(例:年代別に、利用理由の割合を見る)は、帯グラフや複数の棒グラフを並べる方法が適しています。

)

)

)

)

)

)

)

)

)