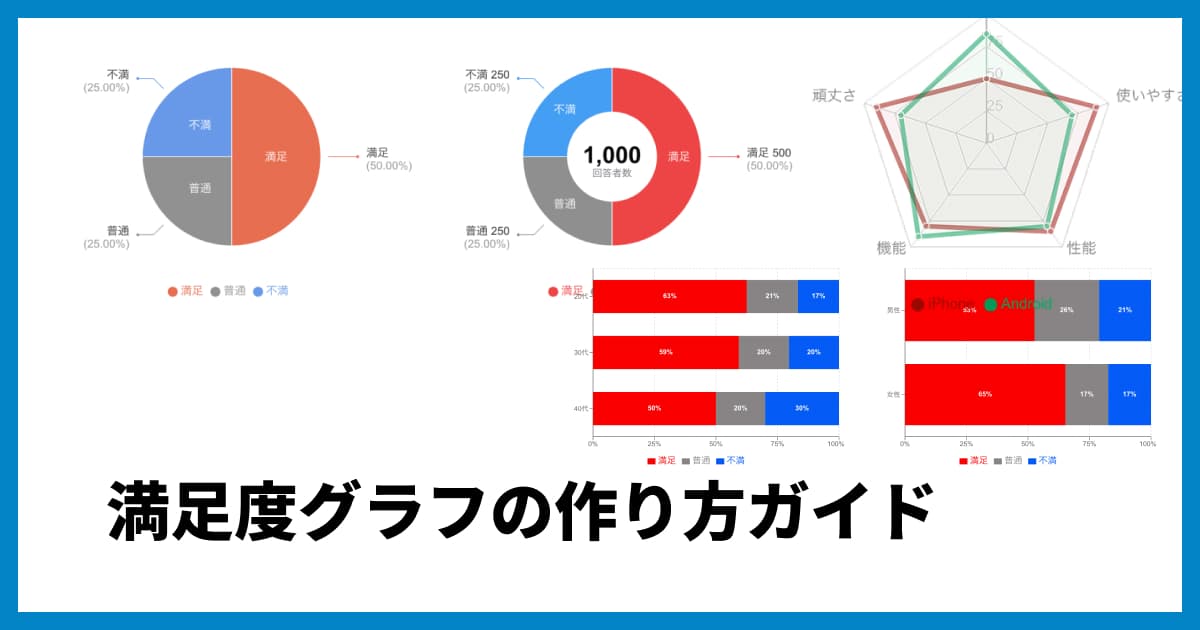

満足度グラフの作り方ガイド|アンケート結果が伝わるグラフの種類と選び方

顧客満足度(CS)調査や従業員満足度(ES)調査など、アンケートで集めた「満足度」のデータ。その結果を分かりやすく伝えるために、グラフの活用は欠かせません。

しかし、「どのグラフを選べばいいか分からない」「作ったグラフが分かりにくいと言われた」といった経験はありませんか?

この記事では、満足度調査の結果を可視化する際に役立つ、代表的なグラフの種類とその選び方、そして分かりやすいグラフを作成するためのポイントを解説します。アンケート結果を効果的に伝え、次のアクションに繋げるためのヒントとしてご活用ください。

この記事の内容(目次)

なぜ満足度の可視化にグラフが有効なのか?

アンケート結果を数字や表のまま報告しても、全体の傾向や項目の比較が直感的に伝わりにくいものです。

例えば、「満足50%、普通30%、不満20%」というテキスト情報よりも、グラフで視覚的に示す方が、「満足が半数を占めている」という状況を一瞬で理解できます。

[満足度を示す円グラフの例]

.png)

グラフを使うメリットは以下の通りです。

直感的な理解: データ全体の構成比や割合(パーセンテージ)を瞬時に把握できます。

比較の容易さ: 複数の項目(例:年代別、サービス別)の満足度を簡単に比較できます。

傾向の発見: 時系列での満足度の変化や、特定の層が持つ傾向などを発見しやすくなります。

満足度のデータを適切にグラフ化することは、単なる「見栄え」の問題ではなく、データからインサイト(洞察)を得て、改善活動などの意思決定を促すために非常に重要です。

満足度アンケートでよく使われるグラフの種類と特徴

満足度調査では、「はい/いいえ」のような単純な回答だけでなく、「とても満足」「満足」「普通」「不満」「とても不満」といった5段階評価(リッカート尺度)がよく用いられます。 こうした「割合」や「内訳」、あるいは「評価のバランス」を示すのに適したグラフを紹介します。

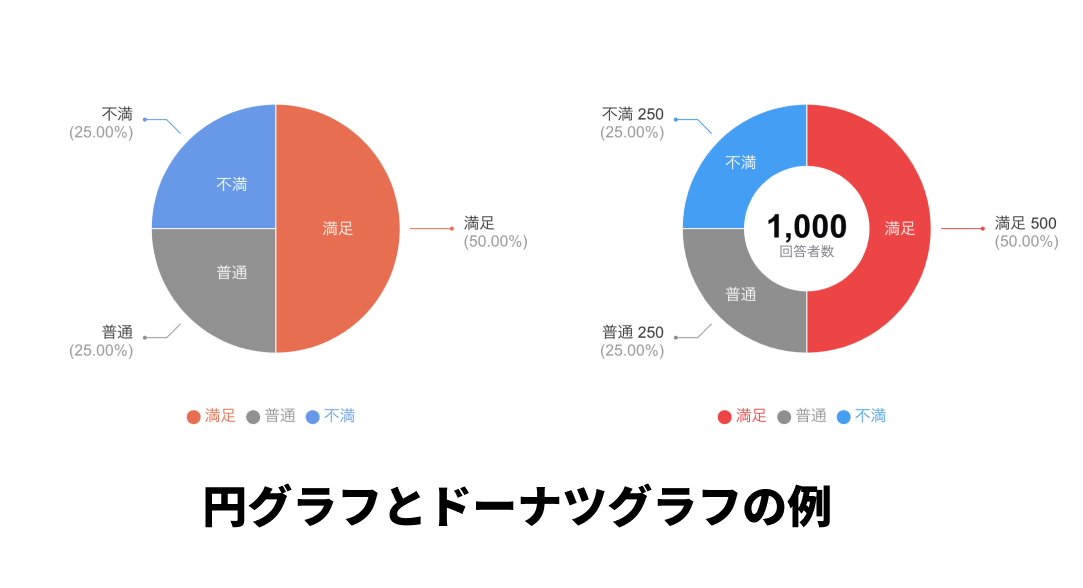

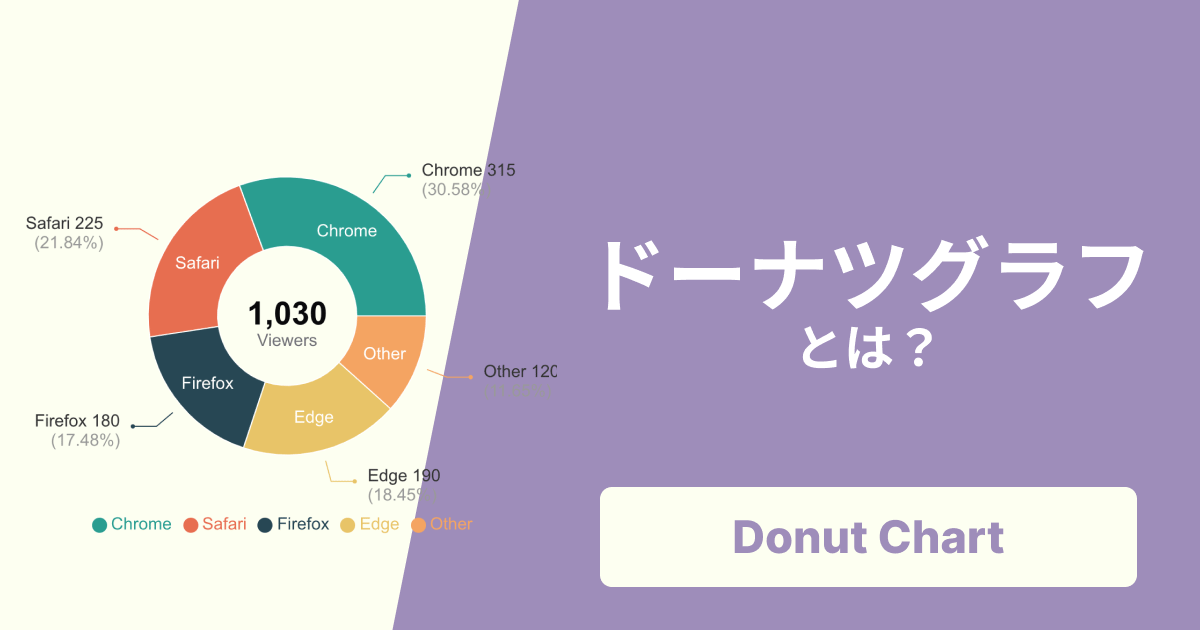

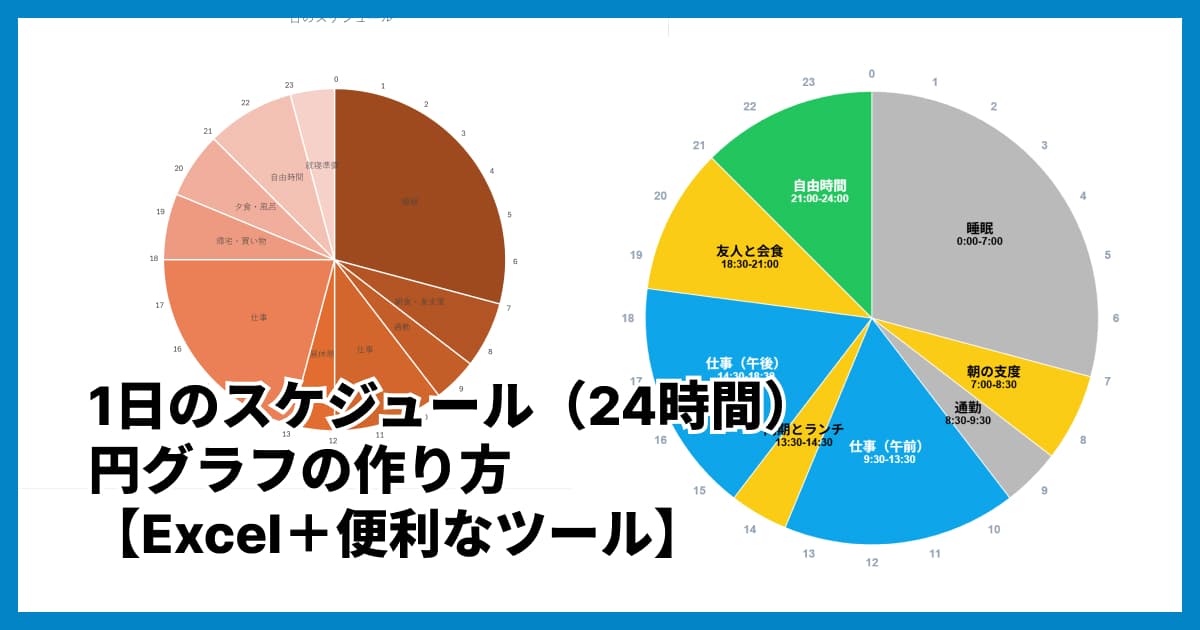

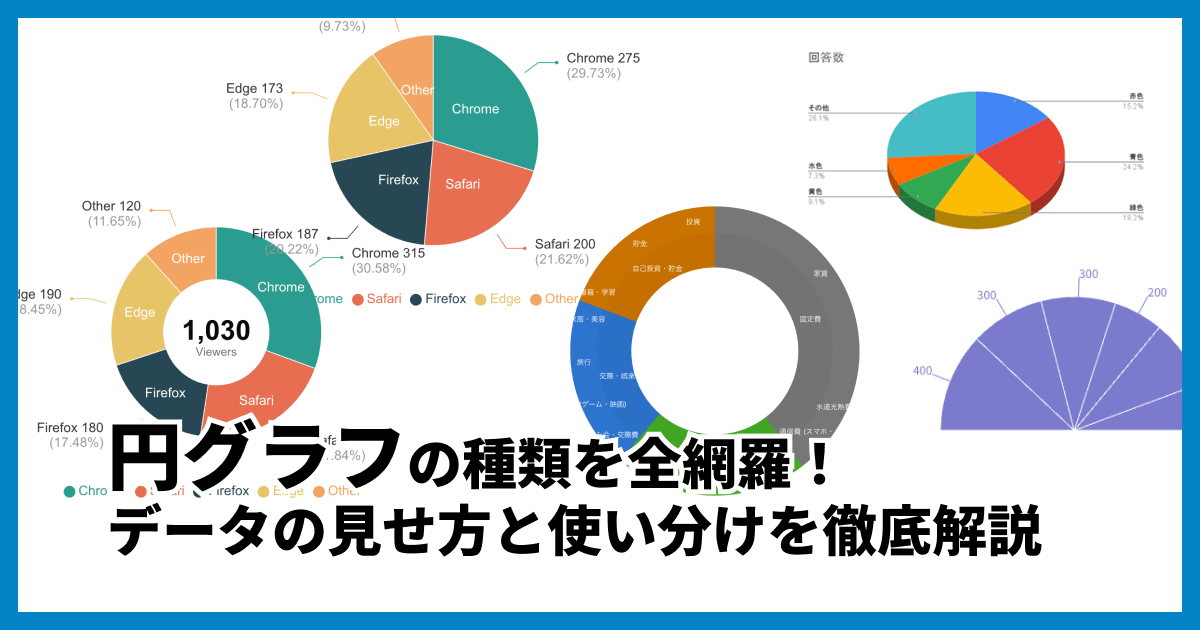

1. 円グラフ・ドーナツグラフ(全体の構成比を見る)

特徴: 全体を100%として、各回答(例:「満足」「不満」など)がどれくらいの割合を占めているかを視覚的に示します。

適したケース: 1つの質問(例:「総合満足度」)に対する回答の全体的な内訳を示したい場合。

ポイント: 項目数が多すぎると(目安として6項目以上)、かえって見づらくなるため注意が必要です。

中心が空洞になっているドーナツグラフも基本的な用途は円グラフと同じですが、中心に総数や質問タイトルを配置できるため、スペースを有効活用できるメリットがあります。

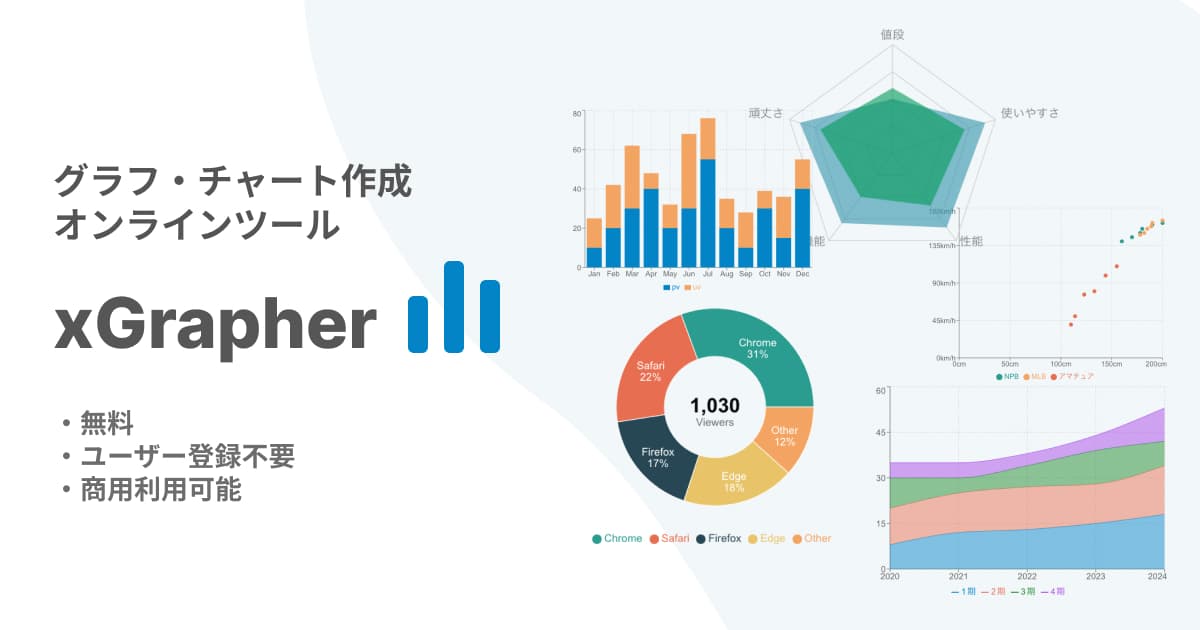

xGrapherを使えば、データを入力するだけで、オンライン上で簡単に美しい円グラフやドーナツグラフを作成できます。

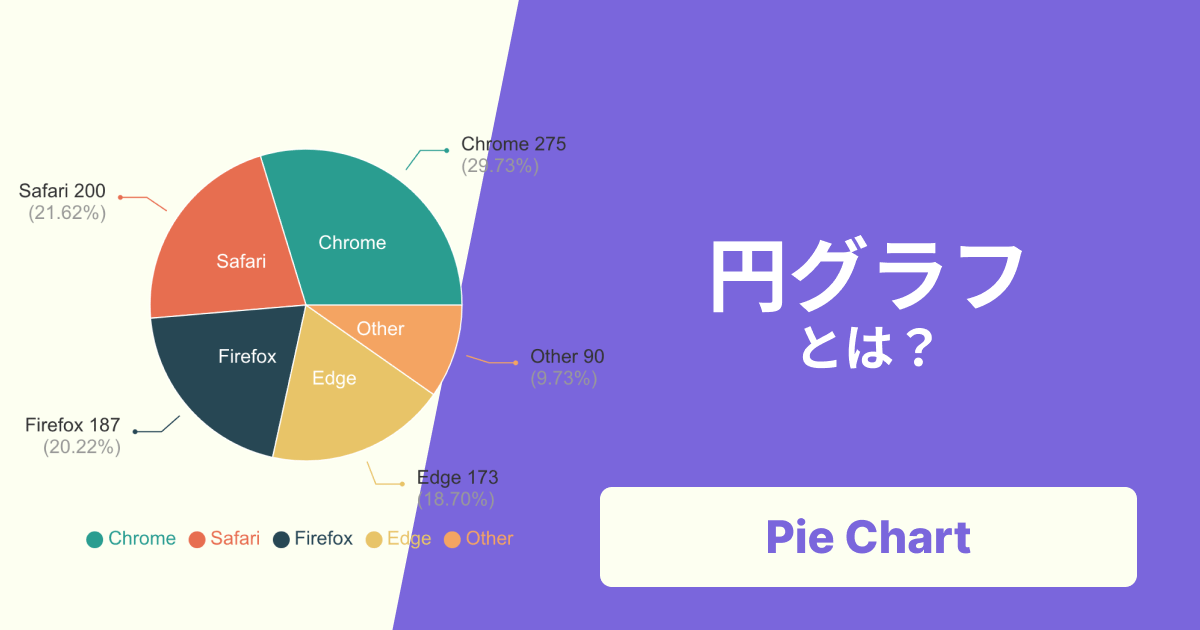

円グラフとは?作り方のコツから無料作成ツールまで徹底解説!

円グラフとは何か、そのメリット・デメリットを分かりやすく解説します。プレゼン資料やレポートで役立つ、見やすい円グラフを作成する5つのコツや、Excelを使わずにブラウザで簡単におしゃれな円グラフが作れる無料ツールもご紹介。

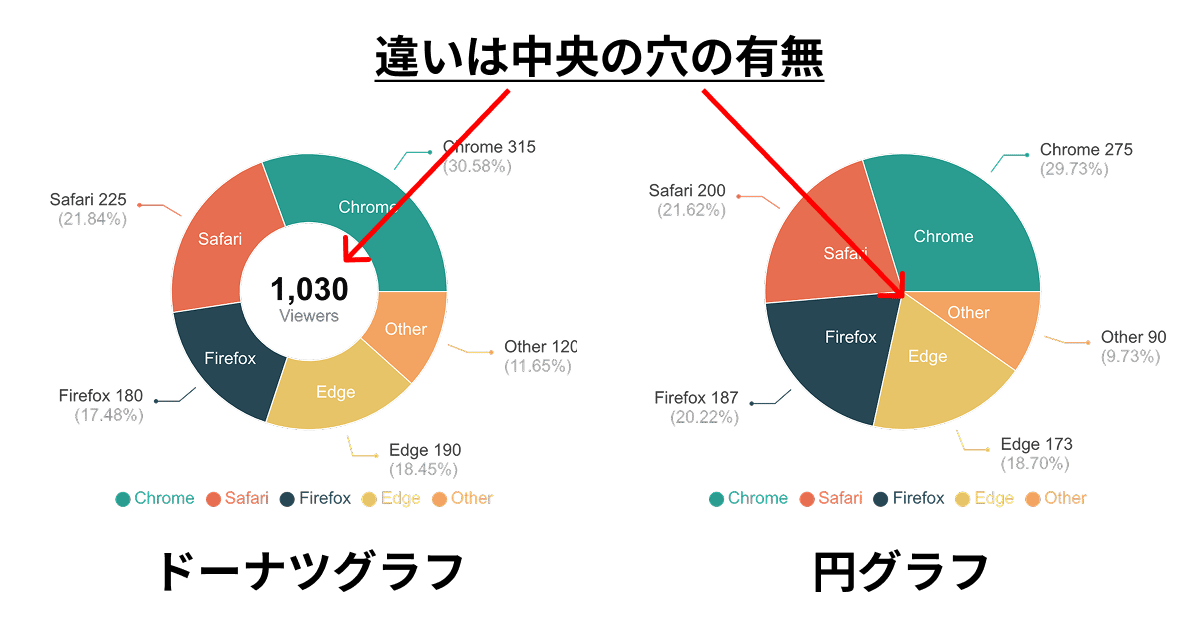

ドーナツグラフとは?円グラフとの違いから、おしゃれな作り方のコツまで解説

ドーナツグラフの基本的な意味や円グラフとの違い、メリット・デメリットを分かりやすく解説します。オンラインツールを使った簡単な作り方や、データをより魅力的に見せるデザインのコツも紹介。伝わる資料作成に役立ちます。

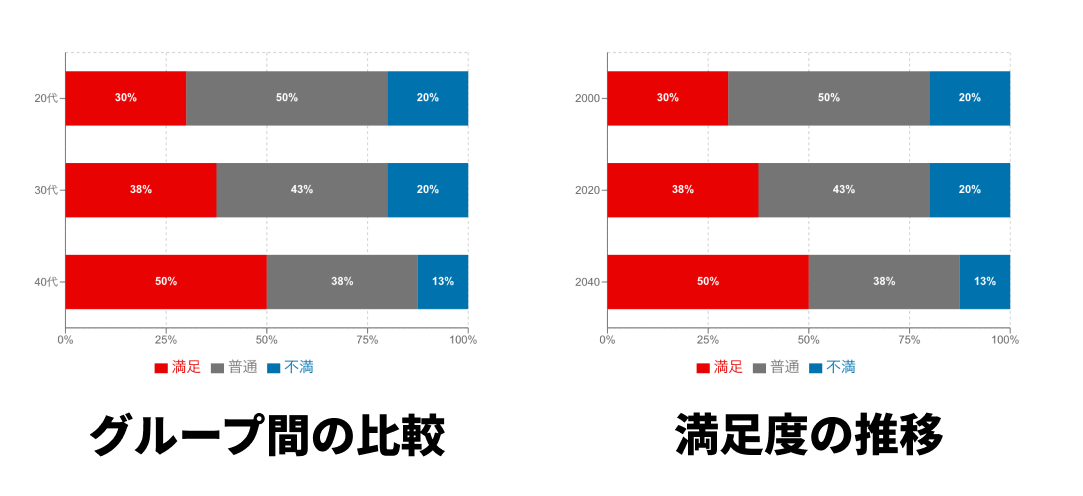

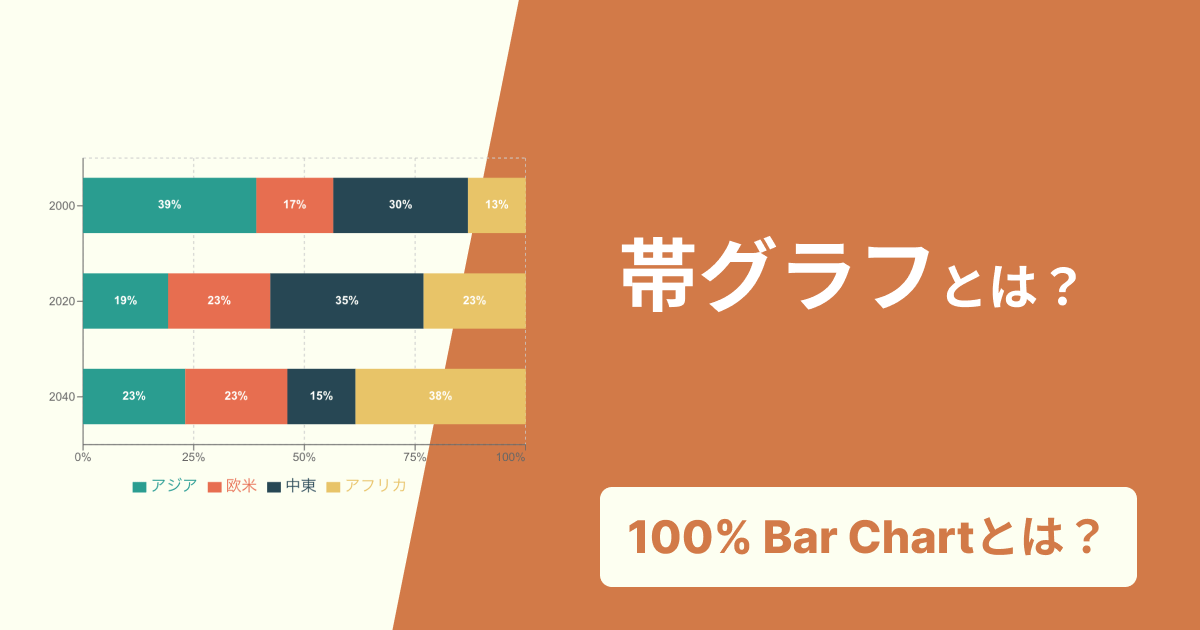

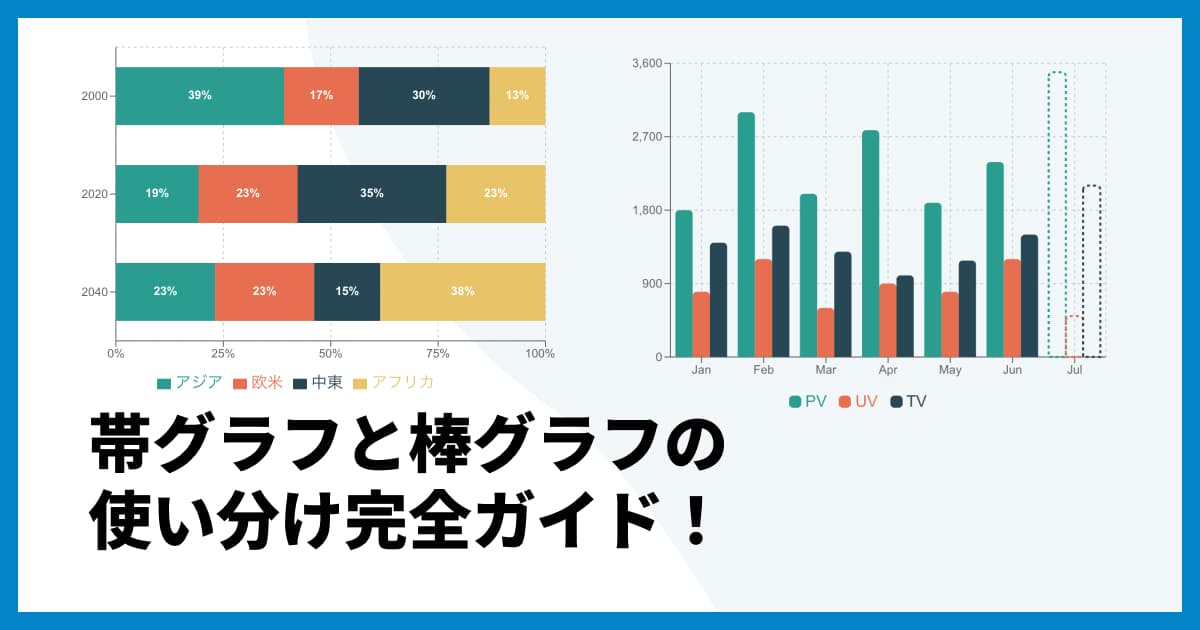

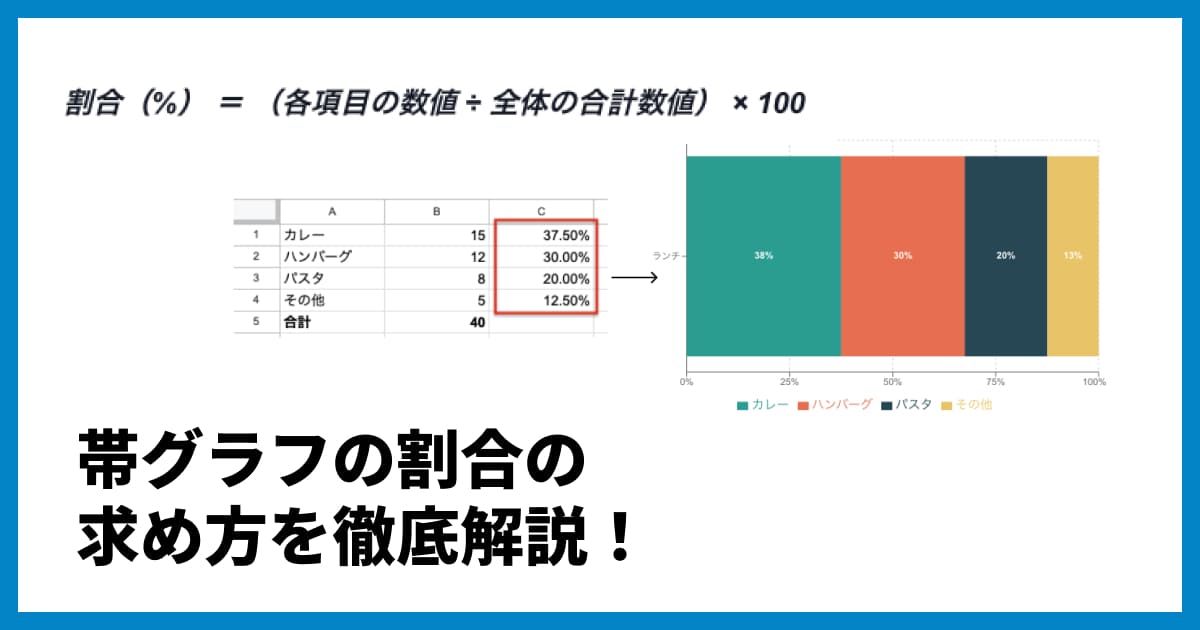

2. 帯グラフ(100%積み上げ棒グラフ): 内訳の比較や満足度の推移

複数のグループ間(例:年代別、男女別、会員ランク別)で、満足度の内訳を比較したい場合に非常に有効です。

特徴: 全体を100%とする1本の「帯」で、内訳の割合を示します。これをグループの数だけ並べることで、構成比の違いを明確に比較できます。

適したケース: 「20代は『満足』の割合が高いが、40代は『普通』の割合が高い」といった、属性別の傾向の違いを強調したい場合。もしくは2023年/2024年/2025年の満足度の違いの比較など。

ポイント: 比較対象のグループ数が多い場合(目安として5グループ以上)に適しています。

帯グラフとは?円グラフとの違い、作り方、効果的な使い方を徹底解説!

帯グラフと円グラフの使い分けに迷っていませんか?この記事では、構成比の比較に最適な帯グラフの基本から、作り方の手順、アンケート結果の分析など具体的な活用例までを分かりやすく解説。オンラインツールを使えば、誰でも簡単に見やすい帯グラフが作成できます。

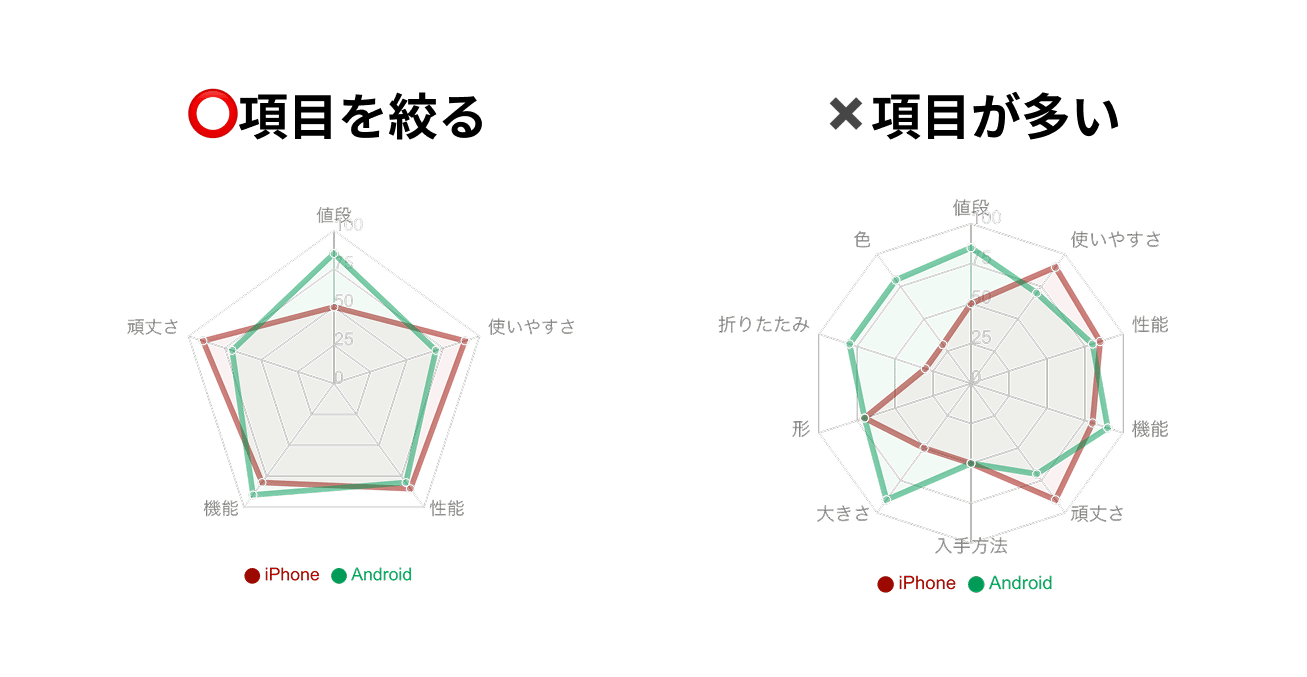

3. レーダーチャート: 項目間のバランスを見る

3.png)

複数の異なる評価項目(例:品質、価格、サポートなど)に対する満足度を、一つの図でバランスよく示したい場合に適しています。

特徴: 中心から放射状に伸びた各軸が評価項目となり、それぞれの点数(平均点など)を線で結んで多角形を描画します。全体のバランスや、特に秀でている項目・劣っている項目を一目で把握できます。

適したケース: 「この製品は価格の満足度は低いが、品質とデザインの満足度は高い」といった、強みと弱みを視覚化したい場合。複数のサービスや製品の結果を重ねて比較するのにも使えます。

ポイント: 項目数は5〜8個程度が見やすいとされています。項目が多すぎると複雑になりすぎるため注意が必要です。

【完全ガイド】レーダーチャートとは?作り方から見方、活用事例までやさしく解説

レーダーチャートの(スパイダーチャート・蜘蛛の巣グラフ)基本的な意味から、メリット・デメリット、具体的な活用シーン、Excel/PowerPoint/無料ツールを使った作り方の手順までを初心者向けに分かりやすく解説します。見やすいグラフ作成のコツも紹介。

「伝わる」満足度グラフを作成する3つのコツ

適切なグラフ種類を選んだら、次は「どう見せるか」が重要です。ここでは、満足度グラフをより分かりやすく伝えるための3つのコツを紹介します。

1. 「満足」と「不満」を明確に分ける

アンケート結果を分かりやすく伝えるには、回答の「ポジティブ(満足側)」と「ネガティブ(不満側)」を明確に分けることが鉄則です。

色の使い方:

ポジティブ(例:とても満足、満足):暖色系(例:赤、オレンジ)や青系

ネガティブ(例:不満、とても不満):寒色系(例:青、グレー)や赤系

中立(例:普通、どちらでもない):無彩色(例:グレー)

※色は統一感が重要です。「満足=青、不満=赤」のように、レポート内でルールを決めて一貫して使用しましょう。

項目の並び順:

グラフの項目は、「とても満足 → 満足 → 普通 → 不満 → とても不満」のように、意味のある順番(満足度が高い順または低い順)で並べます。

.png)

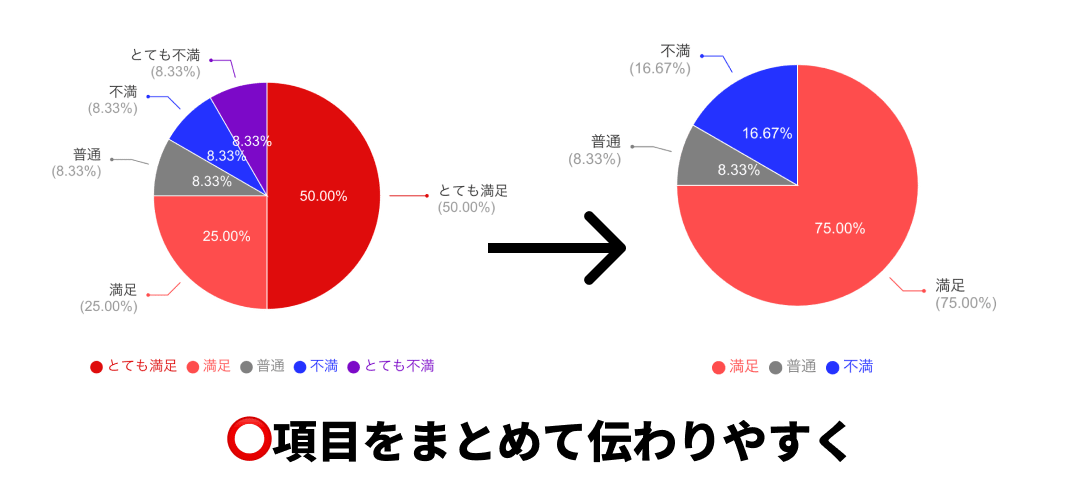

2. 「満足(Top2)」と「不満(Bottom2)」に注目する

5段階評価の場合、5項目すべてを詳細に見るよりも、「満足層」と「不満層」に注目すると、メッセージが明確になります。

Top2 (トップツー) 合算: 「とても満足」と「満足」を合計した割合(=満足層)

Bottom2 (ボトムツー) 合算: 「とても不満」と「不満」を合計した割合(=不満層)

例えば、「サービスAの満足層(Top2)は75%」と示すことで、詳細な内訳(とても満足50%, 満足25%)を示すよりも、結果をシンプルに伝えられます。

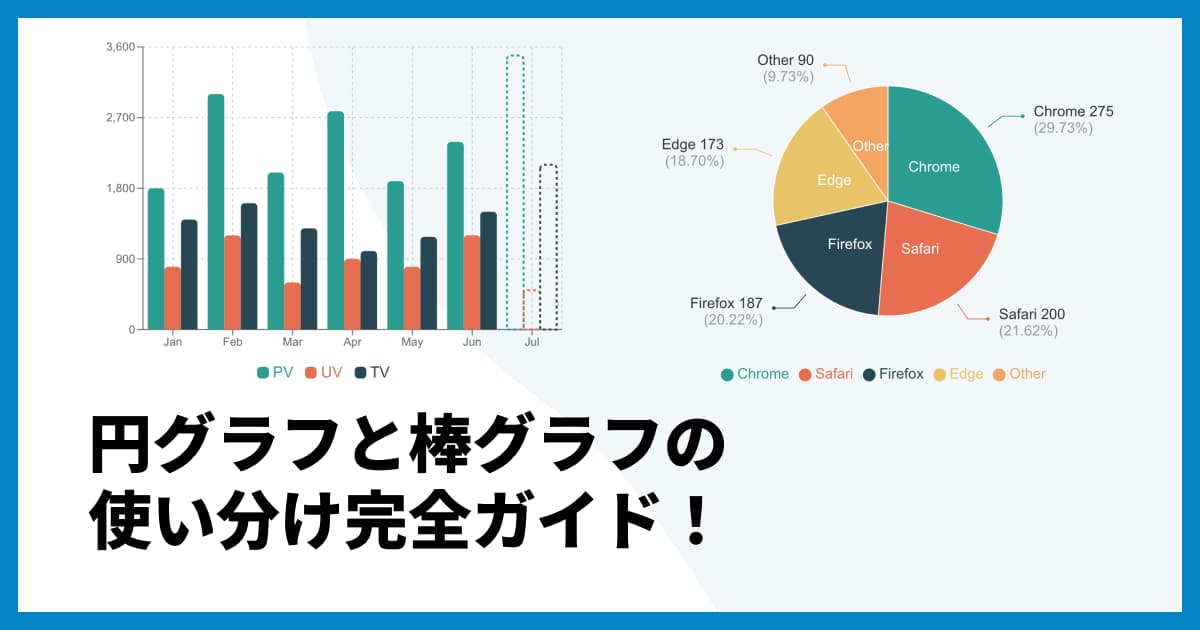

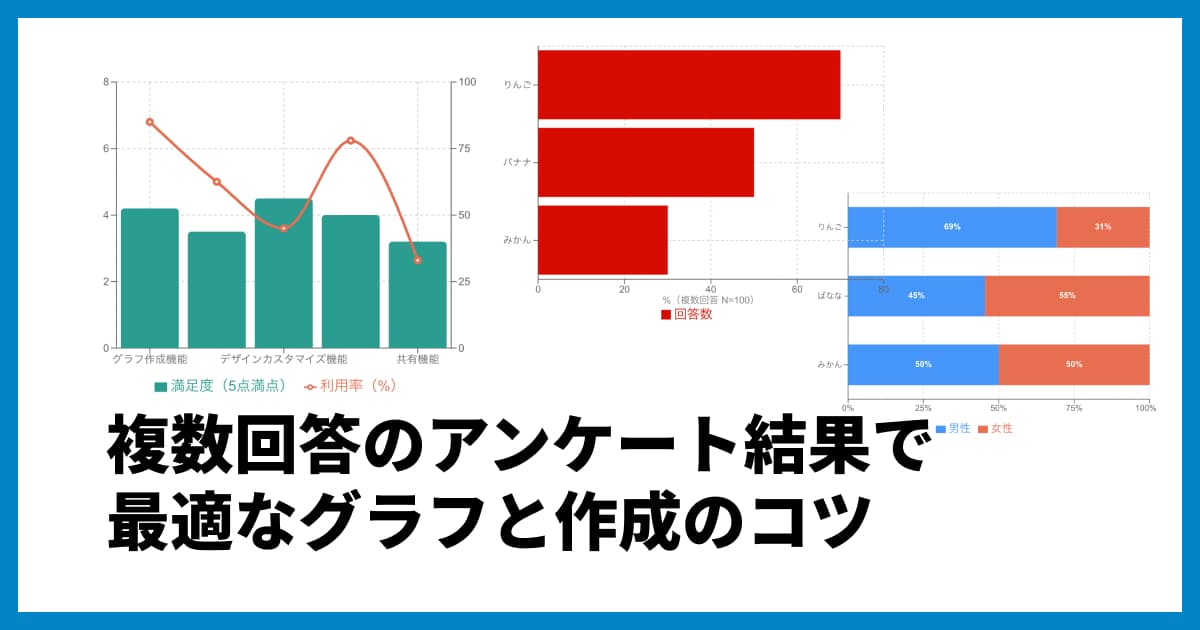

3. 1つのグラフに情報を詰め込みすぎない

グラフは「一目で理解できること」が重要です。伝えたいメッセージが複数ある場合は、グラフを分ける勇気を持ちましょう。

悪い例: 1つの円グラフに「総合満足度」と「年代別の内訳」と「男女比」を無理やり入れ込もうとする。

.png)

良い例:

グラフ1:総合満足度(円グラフ)

グラフ2:年代別の満足度比較(帯グラフ)

グラフ3:男女別の満足度比較(帯グラフ)

.png)

情報を整理し、グラフごとに「何を伝えたいのか」というメッセージを1つに絞ることが、伝わる資料作りの近道です。

アンケート調査の基本的な進め方や集計方法については、こちらの記事(アンケート調査の進め方と分析方法)も参考にしてください。

まとめ

満足度調査の結果を効果的に伝えるためには、目的に合ったグラフを選ぶことが不可欠です。

全体の傾向を知りたいなら → 円グラフ、ドーナツグラフ

グループ間の内訳を比較したいなら → 帯グラフ(100%積み上げ棒グラフ)

項目間のバランスや強み・弱みを見たいなら → レーダーチャート

そして、色分けや項目の並び順を工夫し、「ポジティブ(満足)」と「ネガティブ(不満)」が直感的に伝わるようにデザインすることが重要です。

xGrapher(エックスグラファー)のようなオンライングラフ作成ツールを活用すれば、データを入力するだけで、誰でも簡単に見やすい満足度グラフを作成できます。まずは無料でお試しいただき、あなたのアンケート結果の「見える化」に役立ててください。

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)