フローチャートの色分け術:見やすさが変わる配色ルールと意味を解説

フローチャートを作成する際、「この図形は何色にしよう?」「線は黒のままでいいだろうか?」と、色使いで手が止まってしまうことはありませんか。

フローチャートの目的は、プロセスや情報の流れを「正確に、わかりやすく」伝えることです。その点において、色は必須の要素ではありません。白黒で作成されたフローチャートでも、記号の使い方が正しく、流れが論理的であれば、情報は十分に伝わります。

しかし、色は情報を「補足」し、「強調」する強力なツールです。適切に使えば、読み手の理解を瞬時に助け、チャートの視認性を劇的に向上させることができます。逆に、使い方を誤れば、かえって見づらく、混乱を招く原因にもなりかねません。

この記事では、フローチャートの「色」に焦点を当て、その効果的な使い方を解説します。「厳密なルールはあるの?」という疑問から、見やすさを格段にアップさせる配色テクニック、そして避けるべきNG例まで、すぐに実践できるノウハウをご紹介します。

この記事の内容(目次)

フローチャートの色分けに「絶対のルール」や規格はある?

まず、多くの人が疑問に思う「フローチャートの色に、決まったルールはあるのか?」という点からお答えします。

結論から言うと、色に関する厳密な統一規格(JISやISOなど)は、ありません。

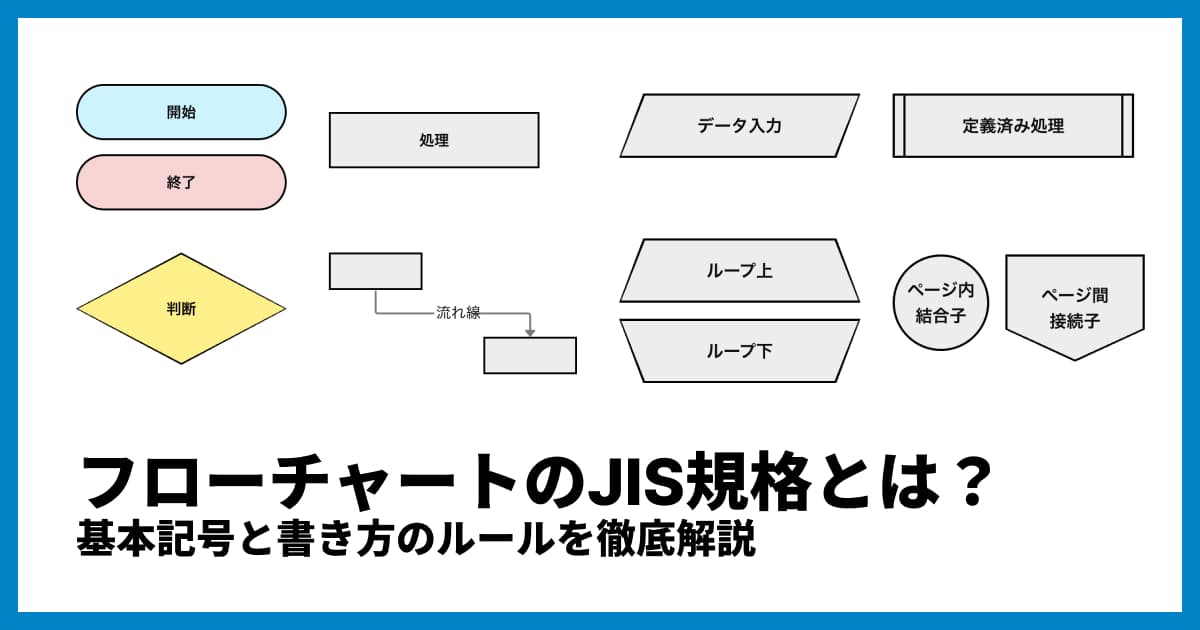

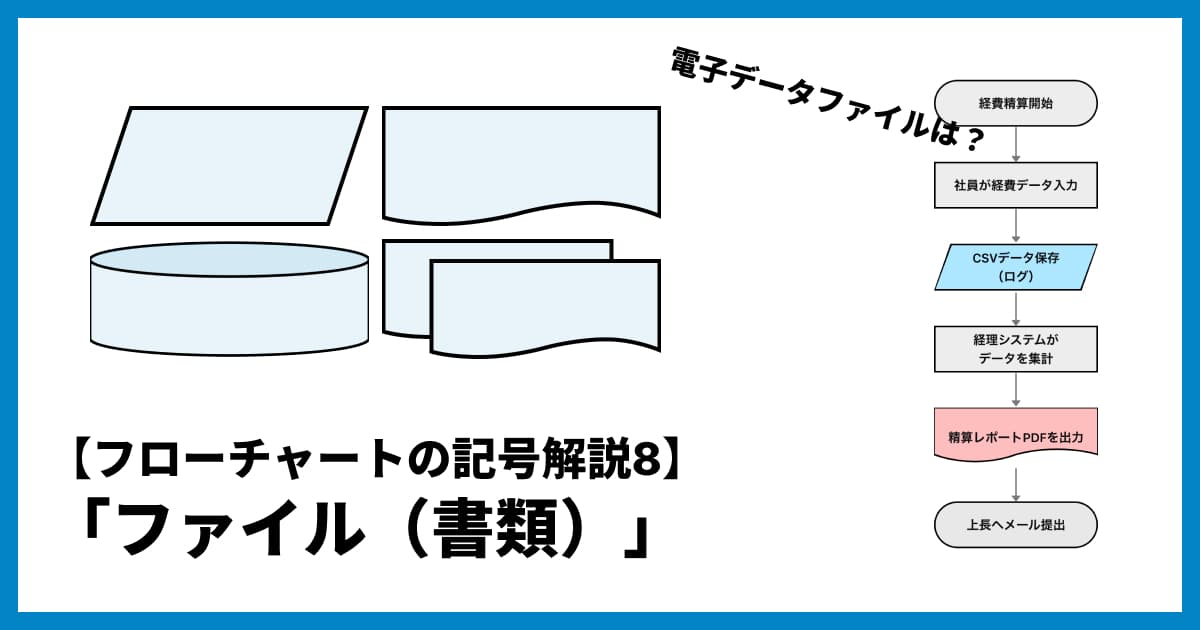

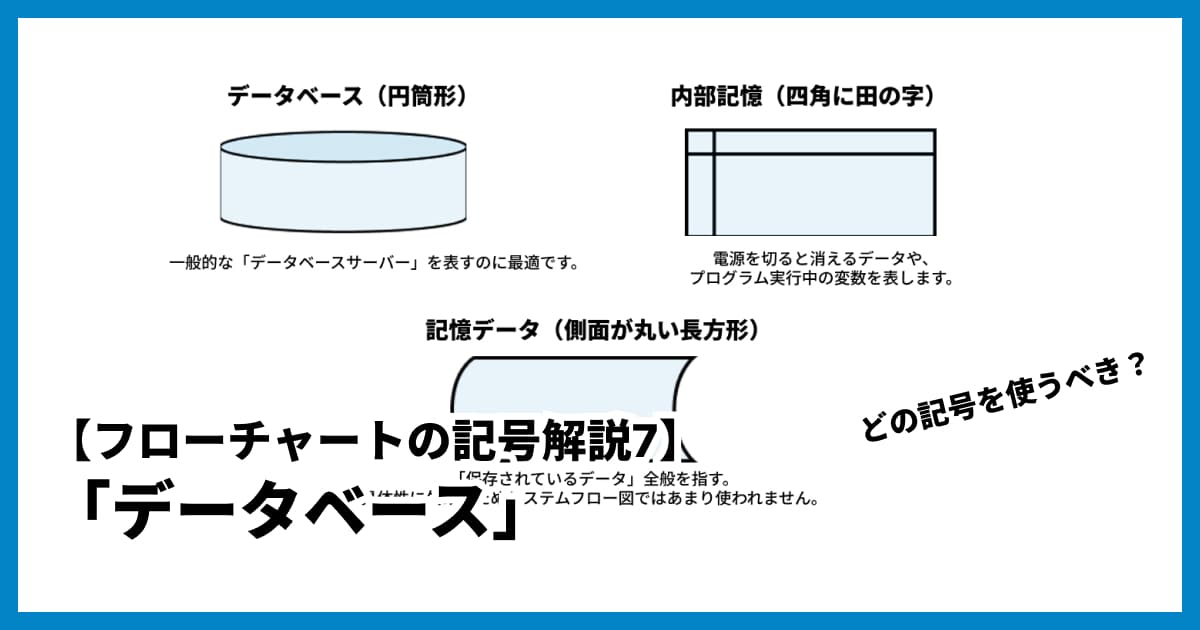

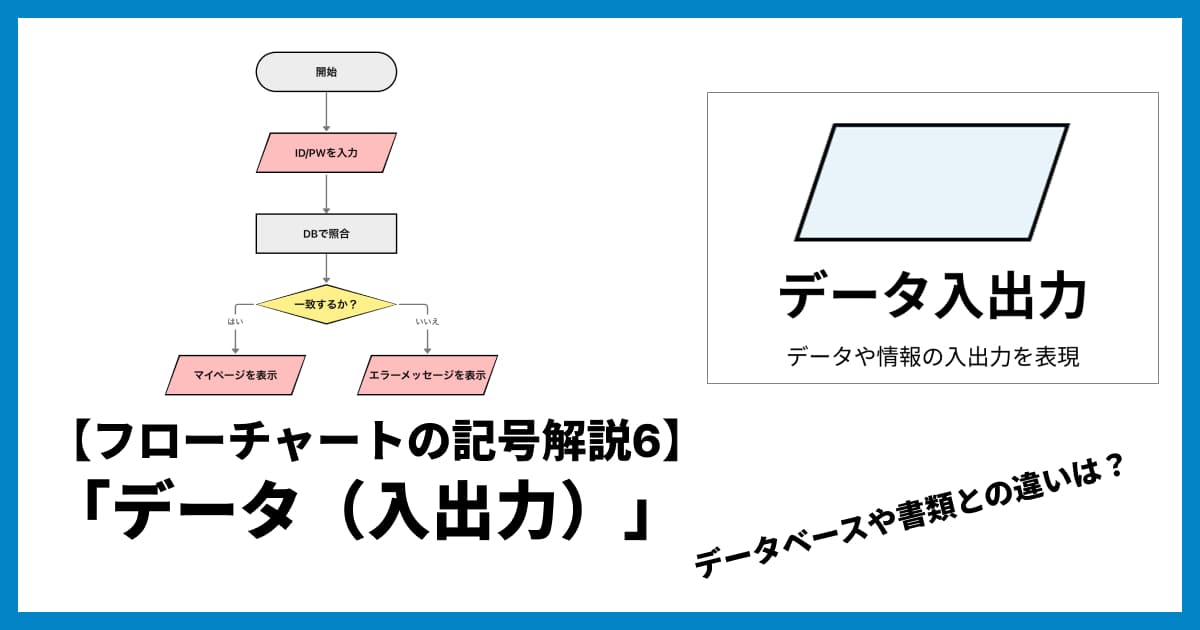

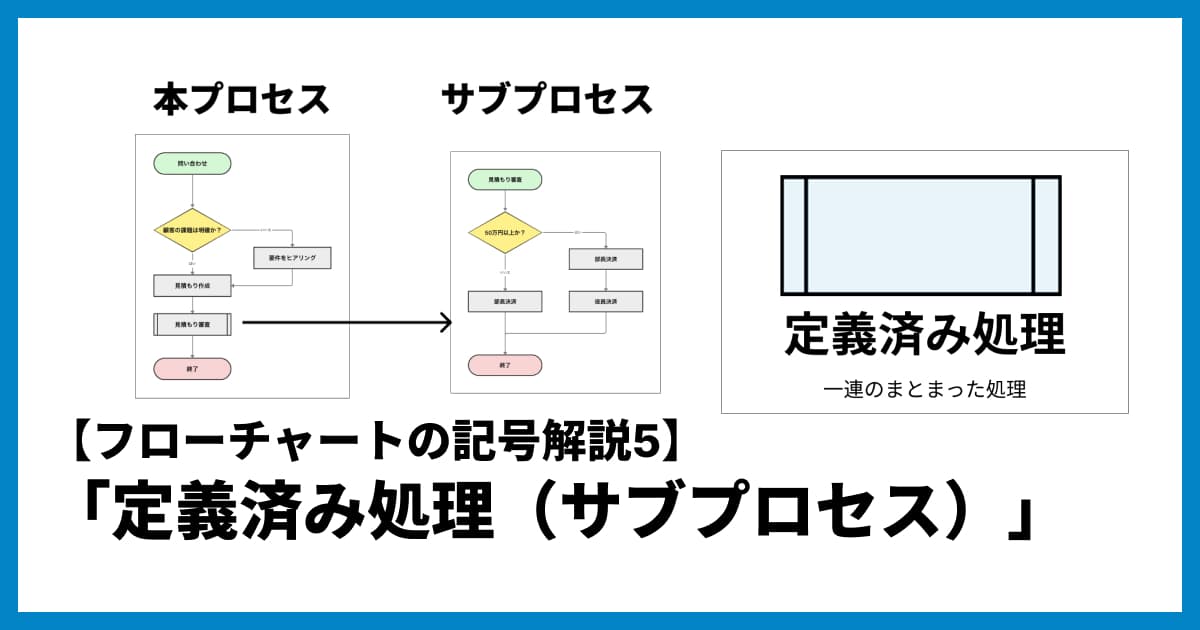

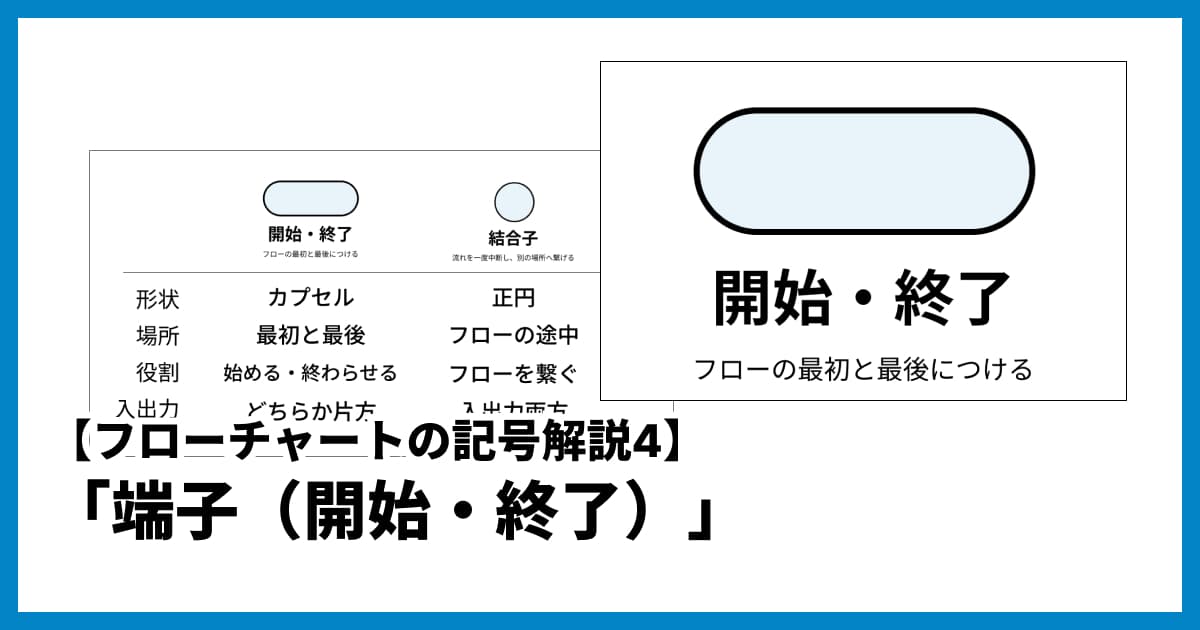

フローチャートで使う「開始/終了」「処理」「判断」といった図記号の「形」については、JIS(日本産業規格)などで基本的なルール(JIS X 0121)が定められています。しかし、「開始は緑色にしなければならない」「判断は黄色にする」といった色のルールは存在しないのです。

※フローチャートの基本的な記号や書き方ルールについては、こちらの記事「フローチャートとは?基本的な書き方や記号、作成ツールを徹底解説」でも詳しく解説しています。

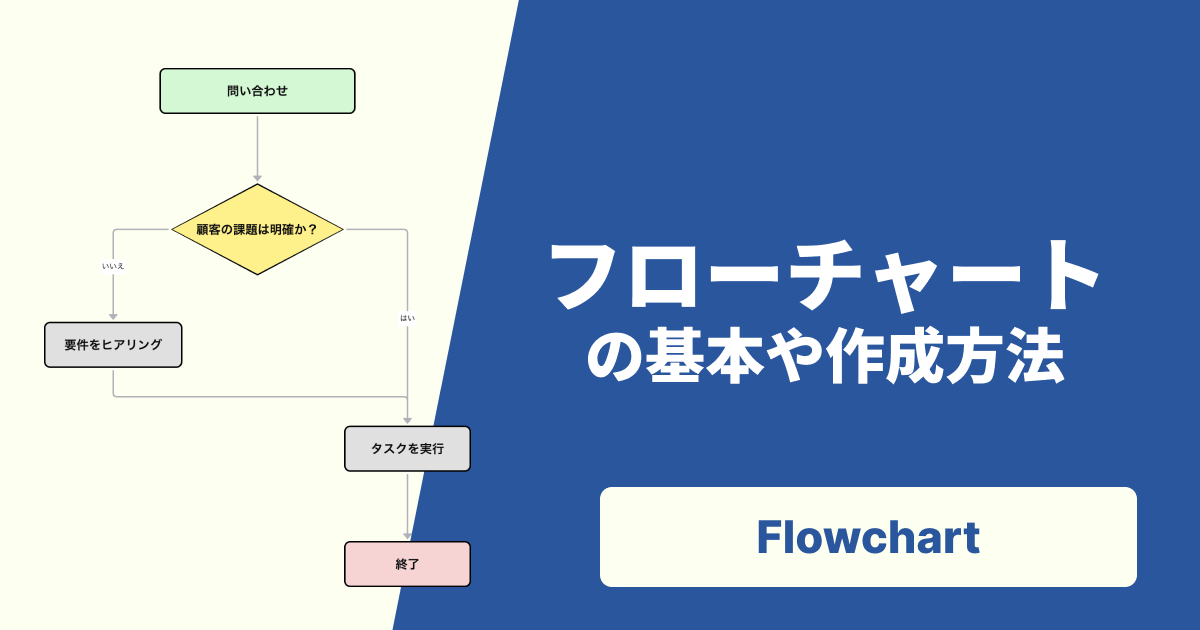

フローチャートとは?作り方の基本から記号の意味、無料作成ツールまで徹底解説

フローチャートの作り方がわからない方へ。この記事では、フローチャートの基本的な記号の意味や書き方のルール、わかりやすい作成手順を初心者向けに解説します。すぐに使える無料のオンラインツールも紹介。業務改善や思考整理に役立つフローチャートを今日から活用しましょう。

ただし、規格がないからといって、完全に自由というわけでもありません。業界の慣習や、企業・チーム内で「エラー処理はこの赤色を使う」「この部門の担当プロセスは青色で統一する」といった独自のローカルルールが定められている場合があります。その場合は、もちろんそのルールに従う必要があります。

参考: フローチャートの種類一覧!初心者でもわかる特徴・目的別の使い分け

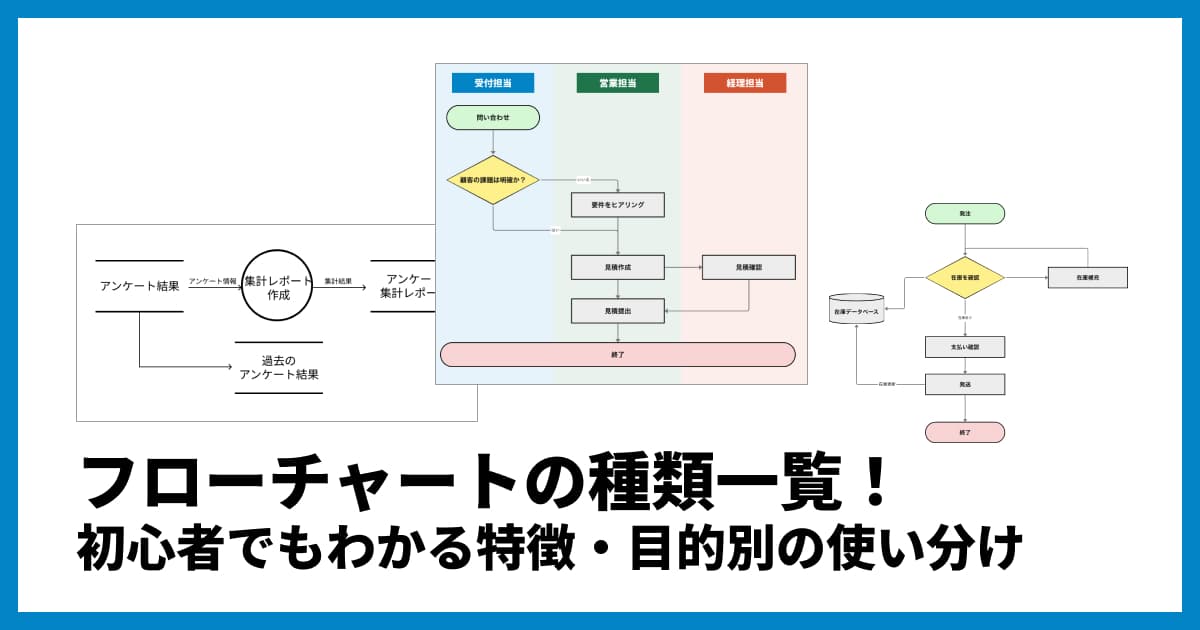

フローチャートの種類一覧!初心者でもわかる特徴・目的別の使い分け

フローチャートにはどんな種類がある?この記事では、基本的なプロセスフローから業務フロー、システムフロー、スイムレーンまで、代表的なフローチャートの種類とそれぞれの特徴、使い分けを分かりやすく解説します。目的に合ったフローチャートを選び、業務効率化に役立てましょう。

絶対的なルールがないからこそ、センスが問われるのが色使いの難しいところであり、面白いところでもあります。

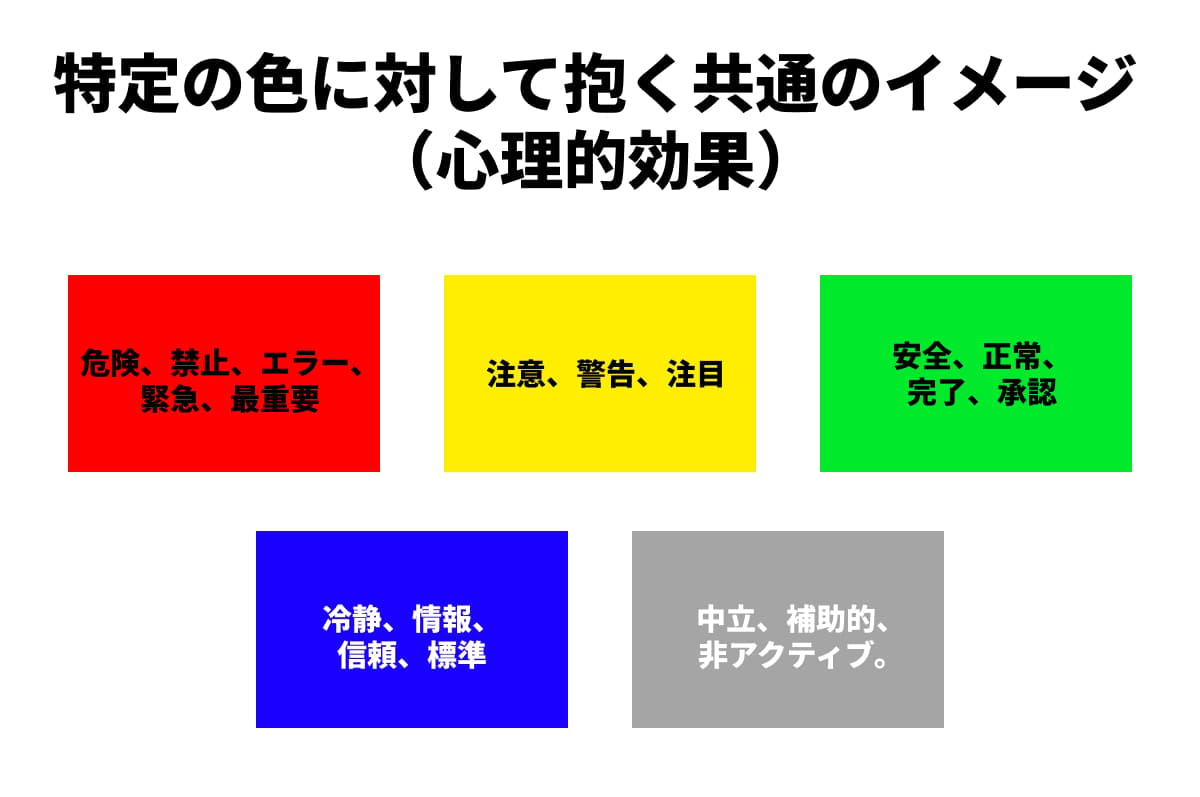

色分けの前に知っておきたい「色の意味」

ルールがないとはいえ、私たちが特定の色に対して抱く共通のイメージ(心理的効果)は存在します。これを無視した色使いは、読み手に無意識のストレスや誤解を与えてしまう可能性があります。

フローチャートでよく使われる色の一般的な意味合いを見てみましょう。

赤(Red):

意味:危険、禁止、エラー、緊急、最重要。

活用例:プロセスの「エラー処理」、読者の「特に注意を引きたい判断分岐」、「警告」など。

黄(Yellow):

意味:注意、警告、注目。

活用例:赤色ほどではないが「注意が必要なプロセス」や、判断を促す「判断」記号など。

緑(Green):

意味:安全、正常、完了、承認。

活用例:プロセスの「正常な完了」、一連の流れの「開始」地点など。

青(Blue):

意味:冷静、情報、信頼、標準。

活用例:一般的な「処理」や「作業」など、フローチャートの基本となる流れ。

グレー(Gray):

意味:中立、補助的、非アクティブ。

活用例:メインの流れではない「補足情報」や、参照先の「文書」記号など。

例えば、「正常に完了しました」というプロセスを真っ赤な図形で示すと、読み手は一瞬「エラーが起きたのか?」と戸惑ってしまいます。こうした混乱を避けるためにも、色の一般的なイメージを意識することは大切です。

またこれらは単なる「なんとなくのイメージ」で語っているのではなく標識のデザインや色の国際規格であるISO3864などでも確認できます。

>> Graphycal symbols - Safety colours and safety signs

見やすいフローチャートを作る配色テクニック4選

では、具体的どのような点に気をつければ、見やすいフローチャートになるのでしょうか。4つのテクニックをご紹介します。

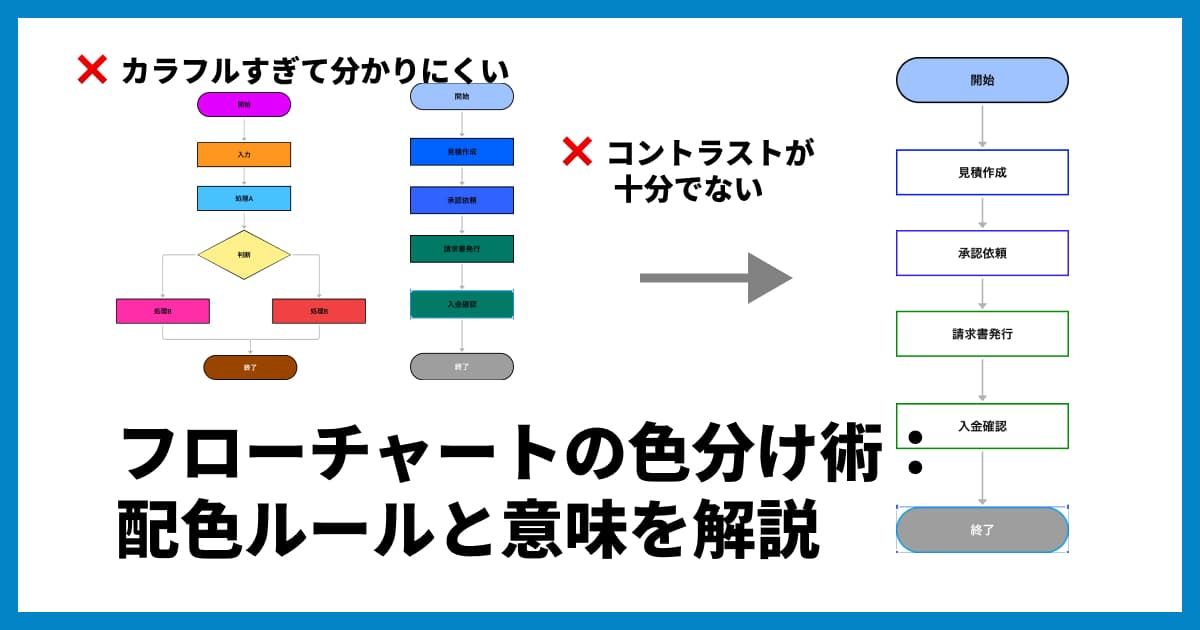

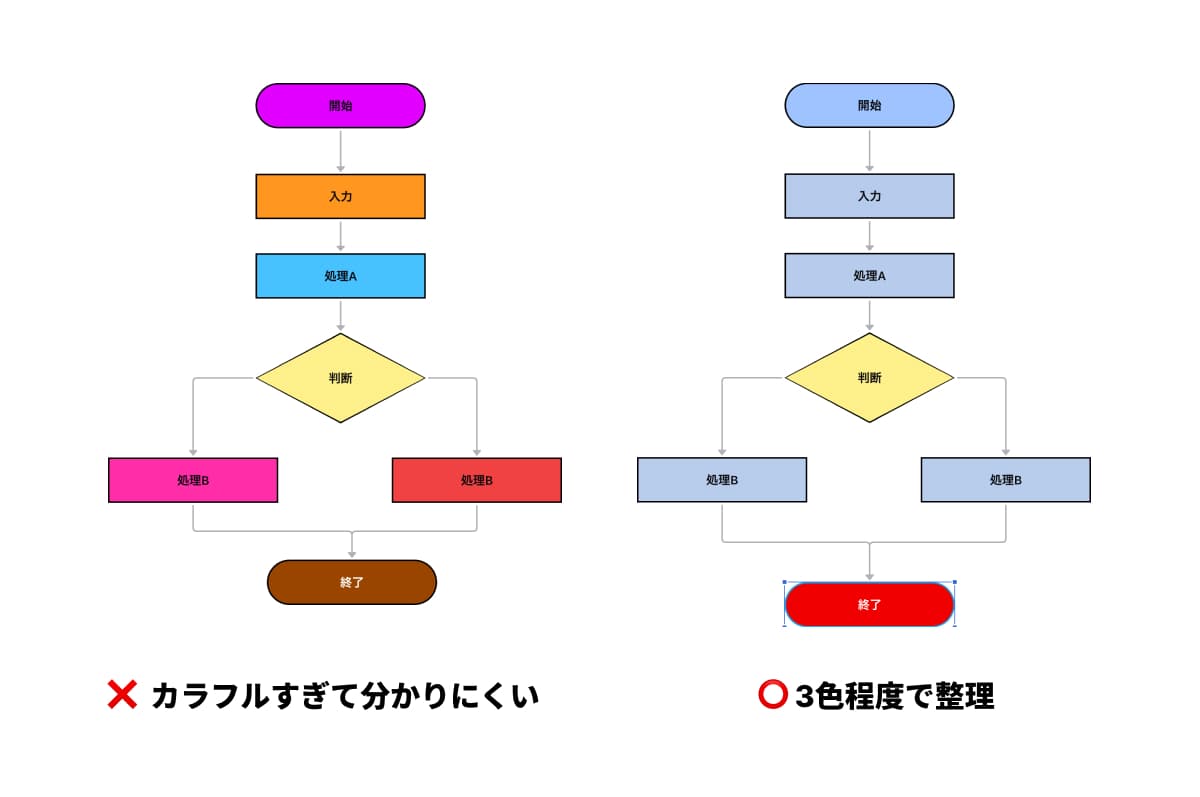

1. 色の使いすぎは厳禁!「3〜4色」に絞る

最も重要なテクニックです。見やすくしようとして多くの色を使いすぎると、逆に情報量過多になり、「どこが重要なのか」「何が違うのか」が分からなくなってしまいます。

基本は、白(背景)・黒(文字・線)を除いて、使う色は3〜4色程度に抑えましょう。

ベースカラー: チャート全体の基本となる色(例:青)

メインカラー: ベースカラーとは別の、標準的なプロセスを示す色(例:グレー)

アクセントカラー: 特に強調したい箇所(エラー、重要判断など)に使う色(例:赤)

このように役割を決めて色を絞るだけで、全体に統一感が生まれ、すっきりと見やすくなります。

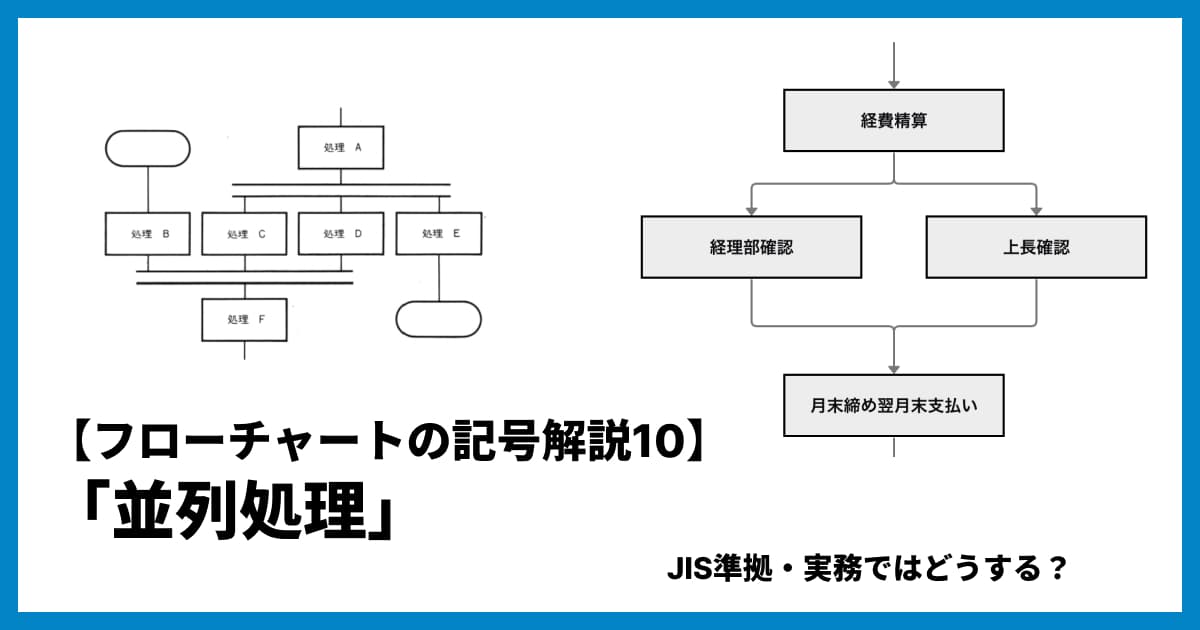

2. 「グルーピング」を意識する

色に「役割」を持たせることで、チャートの構造を視覚的に伝えるテクニックです。

例えば、以下のようなルールで色分け(グルーピング)します。

担当部門ごと: A部門の作業は「青」、B部門の作業は「緑」、システム処理は「グレー」

プロセスの種類ごと: 「作業」は青、「判断」は黄、「入出力」は緑

スイムレーンごと: スイムレーン(担当領域を示す枠)の背景色を薄く変える

参考記事: スイムレーン図とは? 担当を明確にする書き方とメリットを解説

.png)

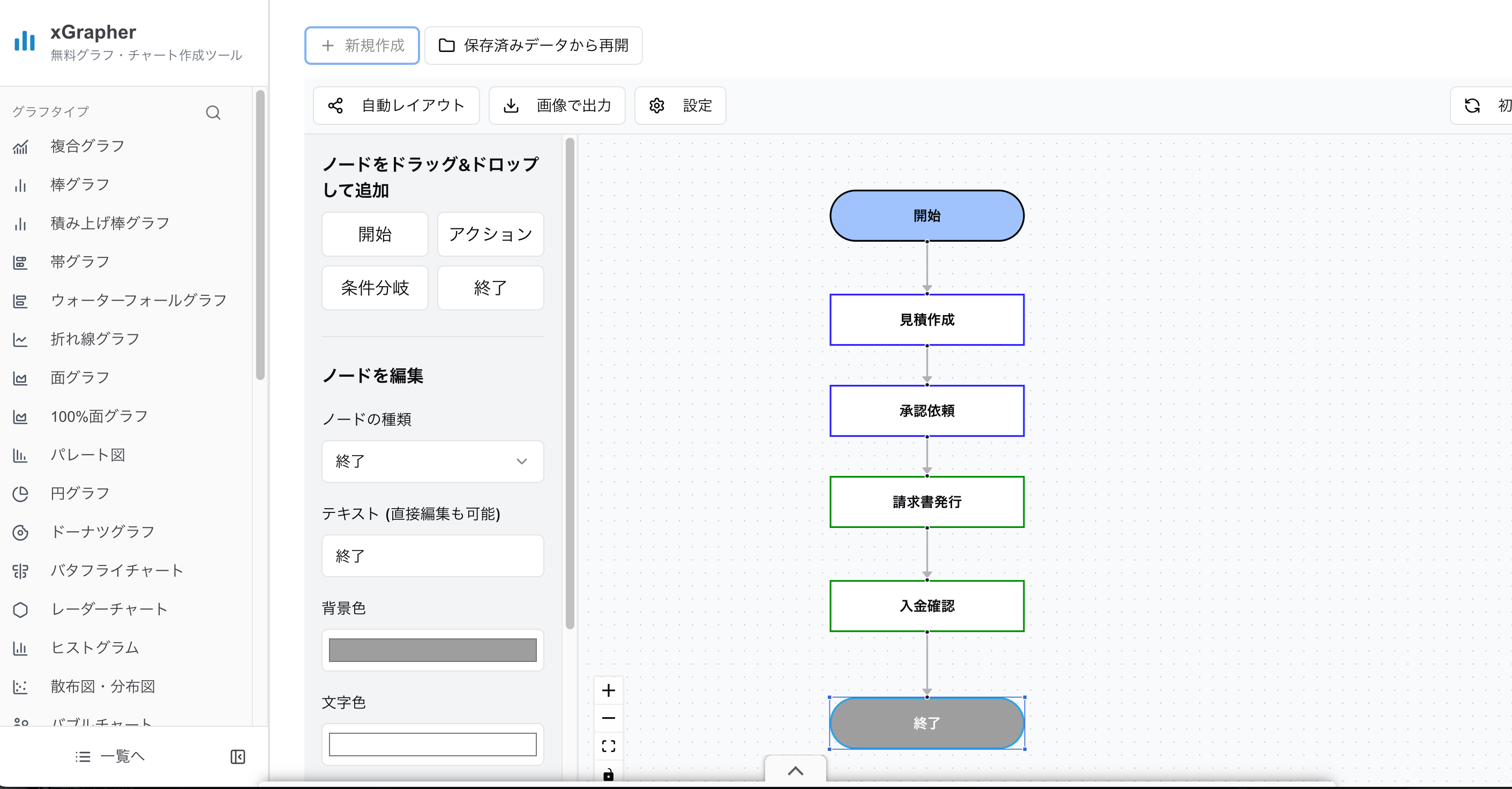

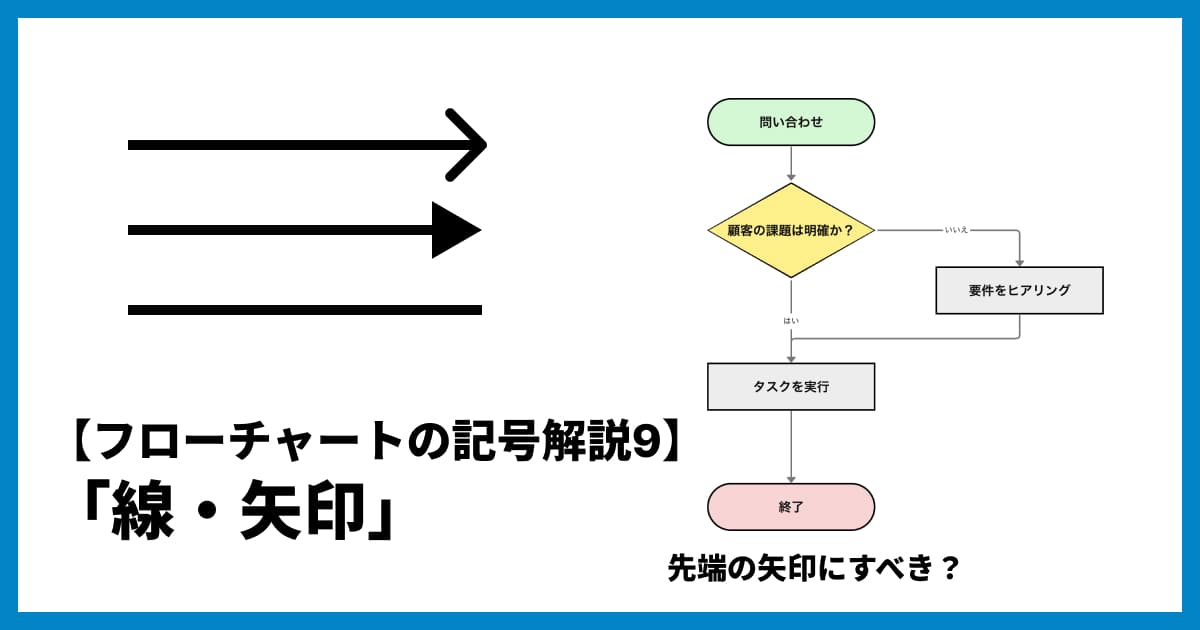

3. 「開始」と「終了」の色を変える

厳密なルールではありませんが、プロセスの「始まり」と「終わり」を明確にするためによく使われる手法です。

例えば、「開始(端子)」を緑色、「終了(端子)」を赤色(あるいは濃いグレー)に設定します。これにより、読み手はチャートのどこから読み始め、どこで終わるのかを一目で把握できます。

参考記事: フローチャートの記号解説「端子」

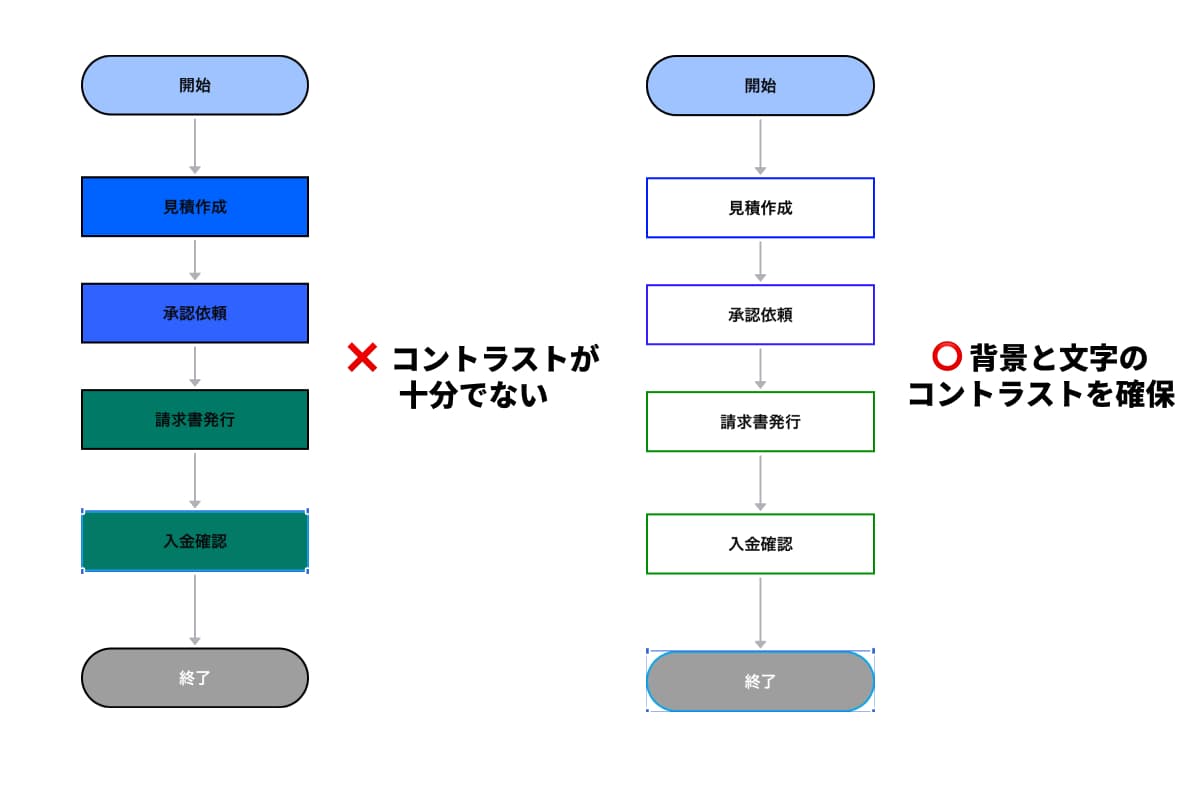

4. コントラスト(明暗差)を意識する

色の組み合わせも重要です。特に「背景色と文字色」のコントラストには注意しましょう。

例えば、「薄い黄色の図形に、白い文字」や「青い図形に、暗い赤色の文字」などは、非常に読みにくくなります。図形に色をつける場合は、文字は「黒」または「白」にするのが基本です。

また、色覚の多様性(色弱など)に配慮し、赤と緑の組み合わせを多用しない、色だけに頼らず線種を変える(破線、一点鎖線など)といった工夫も、よりユニバーサルなフローチャート作成には有効です。

フローチャートの実例を見てみたい場合は以下のような記事もどうぞ。

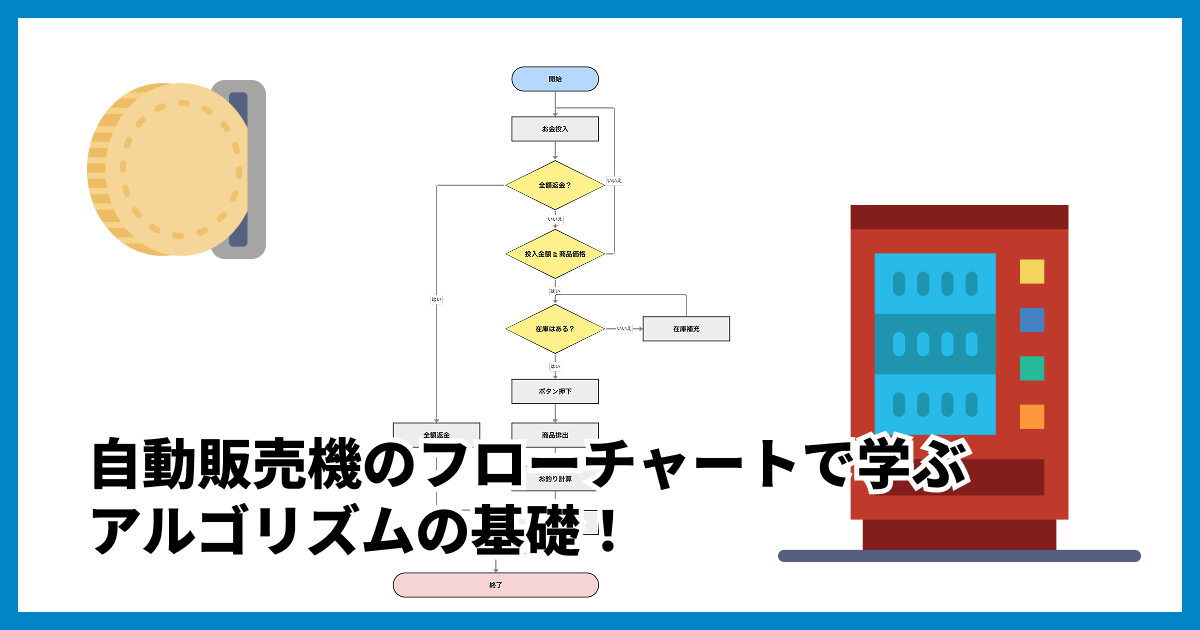

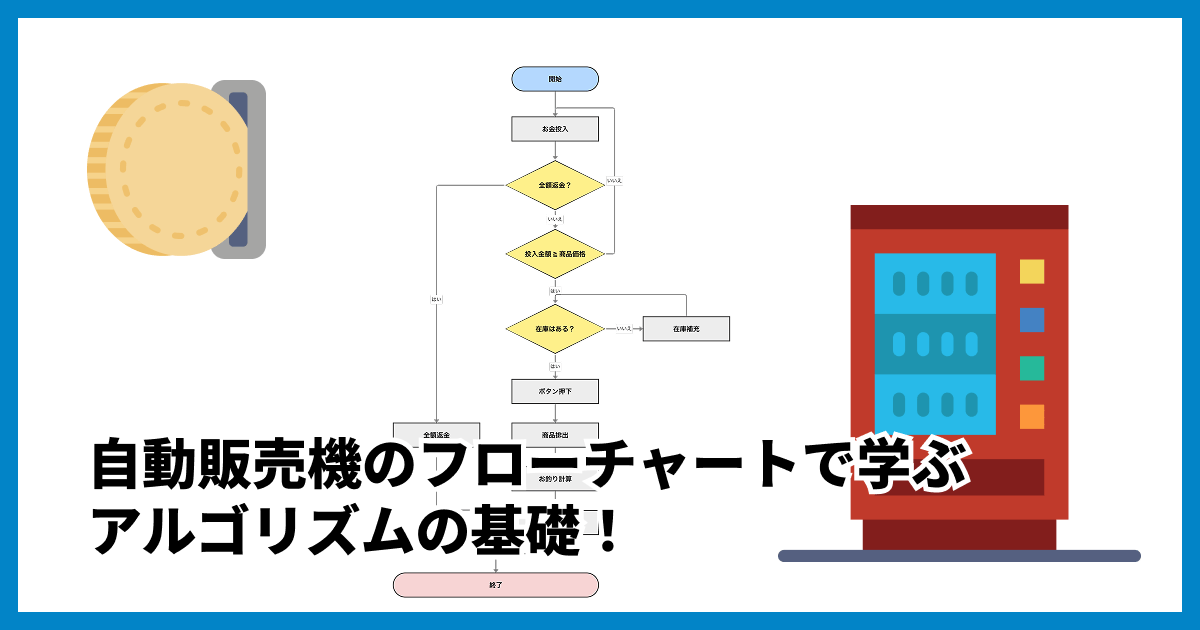

自動販売機のフローチャートで学ぶアルゴリズムの基礎!書き方から応用(スイムレーン)まで徹底解説

「自動販売機」のフローチャート作成は、アルゴリズムやシステム設計を学ぶための最高の練習台です。本記事では、基本的な処理の流れから、お釣りや在庫切れを考慮した複雑な分岐、スイムレーン図を使ったユーザーと機械のやり取りまで、図解付きで分かりやすく解説します。登録不要のツール「xGrapher」を使った作成例も紹介。

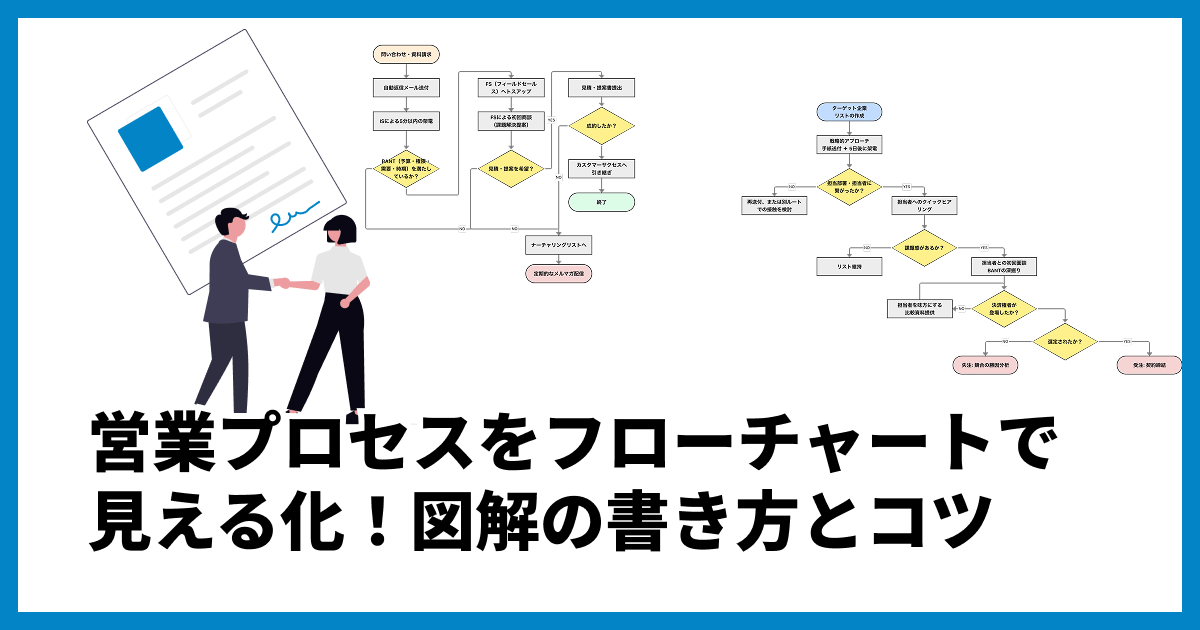

営業プロセスをフローチャート(フロー図)で見える化!図解の書き方とコツ

営業活動の属人化を防ぎ、チームの成果を最大化するための「営業プロセスフローチャート」の書き方を詳しく解説。リード獲得から受注までの各フェーズで検討すべき項目やバリエーション、スイムレーン図の活用法、おすすめツールの使い方まで網羅しています。

これはNG!フローチャートで避けるべき色使い

逆に見やすさを損なう「やってはいけない」色使いも確認しておきましょう。

NG1. 意味もなくカラフルにする

テクニック1の裏返しです。「なんとなく」で色を多用するのが最も危険です。すべての色に「使う理由」を持たせましょう。NG2. 一般的な色の意味を無視する

前述したように、「正常完了」を赤色にしたり、「エラー処理」を緑色にしたりすると、読み手を混乱させます。NG3. コントラストが低く読みにくい

淡い色の背景に淡い色の文字、濃い色の背景に濃い色の文字は、内容が読み取れず、フローチャートとしての機能を果たせません。

こうした配色は、PowerPointやExcel、Wordでフローチャートを作成する際に、ついやってしまいがちです。

参考記事:

Excelでフローチャートを作成する方法 / PowerPointでフローチャートを作成する方法 / Wordでフローチャートを作成する方法

これらのツールは便利ですが、図形一つひとつの色設定が意外と手間で、配色を調整するうちに分かりにくくなってしまうケースも少なくありません。

オンラインツールで簡単!フローチャートの色分け

「色のルールは分かったけれど、自分で配色を考えるのは難しい」「ExcelやPPTでの色設定は面倒だ」と感じる方も多いかもしれません。

そんな時は、オンラインのフローチャート作成ツールを活用するのが近道です。

当サイトが運営する「xGrapher(エックスグラファー)」のような専用ツールなら、あらかじめ見やすい配色テンプレートが用意されていたり、直感的な操作で図形や線の色を簡単に変更・統一したりすることができます。

xGrapherは、ブラウザ上で誰でも簡単に、きれいなフローチャートやグラフが作成できる無料のツールです。面倒な配色設定に時間をとられることなく、本来の目的である「伝わるフローチャート」の作成に集中できます。ぜひ一度お試しください。

フローチャートの色に関するQ&A

最後に、フローチャートの色に関してよく寄せられる質問をまとめました。

Q1: フローチャートの色にJIS規格などのルールはありますか?

A1: 記号の「形」に関する規格はありますが、色に関する厳密な統一ルールはありません。ただし、社内ルールや業界の慣習がある場合は、それに従ってください。

参考記事: フローチャートのJIS規格とは?基本記号と書き方のルール

フローチャートのJIS規格とは?基本記号と書き方のルールを徹底解説

フローチャート作成で迷いがちな「JIS規格」について、その必要性からJIS X 0121で定められた主要な記号の意味、書き方の基本ルールまでを分かりやすく解説します。JIS準拠のフローチャートをオンラインで簡単に作成する方法も紹介。

Q2: 何色くらい使うのがベストですか?

A2: 色の使いすぎは逆効果です。背景の白や文字の黒を除き、基本は3〜4色程度に抑えると、すっきりと見やすいチャートになります。

Q3: 開始(スタート)と終了(エンド)の色は決まっていますか?

A3: 決まりはありませんが、視覚的に分かりやすくするため、開始を緑、終了を赤や濃いグレーにするテクニックはよく使われます。

Q4: 担当者ごとに色分けするのはアリですか?

A4: 良い方法と思われます。「誰が何をするのか」が一目で分かるようになります。その際は、どの色がどの担当者を示すのか、凡例(はんれい)をチャートの近くに明記しましょう。

Q5: 色弱の方にも配慮したフローチャートを作りたいです。

A5: 素晴らしい配慮です。赤と緑の組み合わせ(特に隣接させること)を避ける、コントラストをはっきりさせる、色だけでなく線種(実線、破線)を変えたり、アイコンを併記したりするなど、色だけに依存しない情報伝達を心がけましょう。

まとめ:色を味方につけて、伝わるフローチャートを

フローチャートにおける色使いは、「絶対的なルール」ではなく、「より分かりやすく伝えるための技術(テクニック)」です。

重要なのは、色を多用しすぎず、「なぜその色を使うのか」という目的を明確にすることです。

色は3〜4色に絞る

色に役割を持たせる(グルーピング)

コントラストを意識する

これらの基本を押さえるだけで、あなたのフローチャートは格段に見やすく、伝わりやすくなります。

「xGrapher」のようなオンラインツールも活用しながら、ぜひ効果的な色使いをマスターしてください。

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)