積み上げ棒グラフとは?構成比の比較が一目でわかる見方と活用例

レポートやプレゼン資料で、数値を分かりやすく伝えるためにグラフは欠かせません。中でも「積み上げ棒グラフ」は、全体の量と、その内訳がどのように変化しているかを直感的に表現できる非常に便利なグラフです。

この記事では、積み上げ棒グラフの基本的な見方から、効果的な活用シーン、作成する上でのメリットと注意点まで、初心者の方にも分かりやすく解説していきます。

データをより深く、そして説得力をもって伝えるための第一歩として、積み上げ棒グラフの世界を覗いてみましょう。

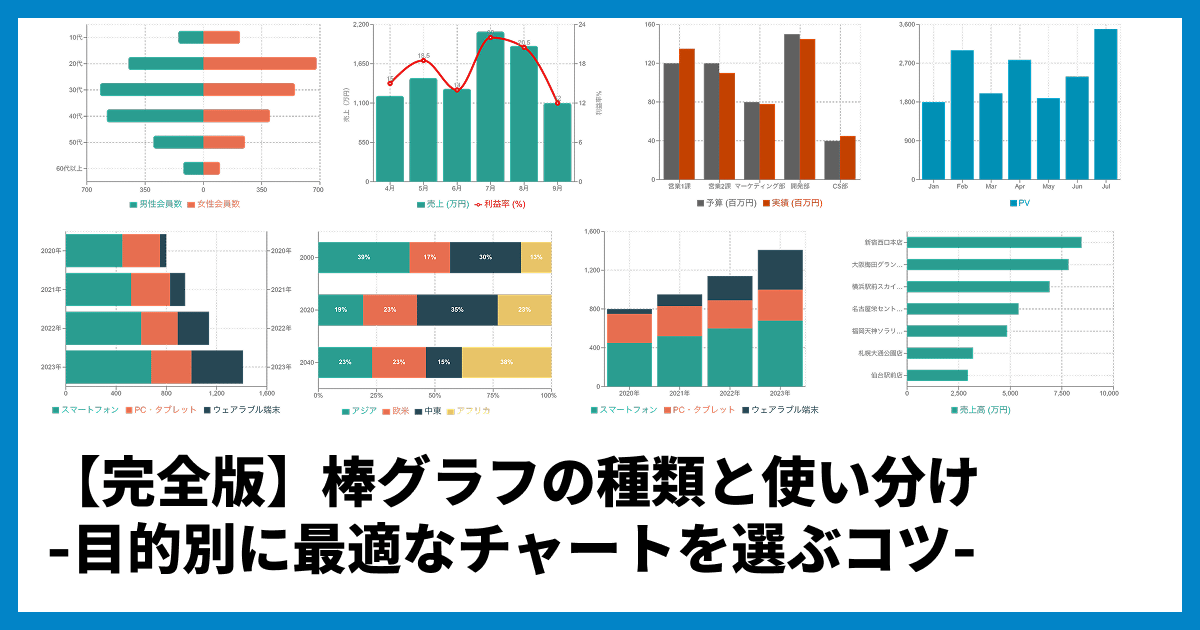

>> 棒グラフの種類やその作り方の解説はこちらから

>> 横棒グラフの基本や棒グラフの縦横の使い分けの解説

この記事の内容(目次)

積み上げ棒グラフとは?基本的な見方を理解する

積み上げ棒グラフは、その名の通り、一本の棒グラフに複数のデータ項目を積み上げて表示するグラフです。これにより、全体の合計値と、その内訳である各項目の数値を同時に示すことができます。

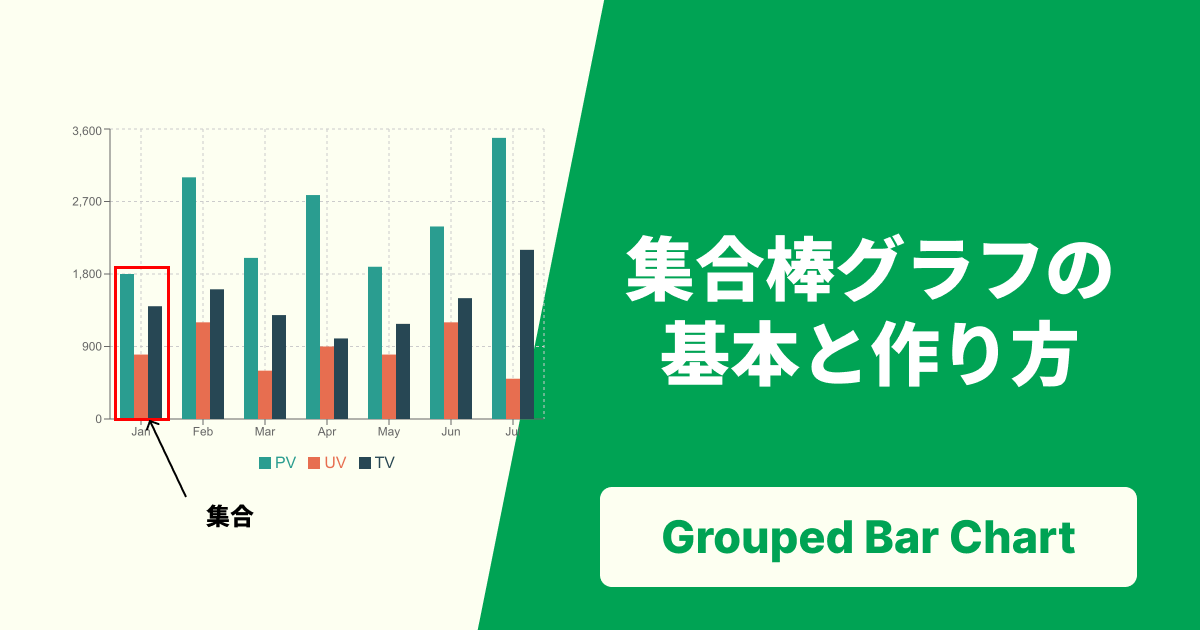

棒グラフとの違いは「内訳」の表現

通常の棒グラフは、項目ごとの「量」を比較するのに適しています。例えば、各支店の売上高を比較するような場合です。

[通常の棒グラフの例]

.png)

一方、積み上げ棒グラフは、各支店の売上高(全体の量)に加えて、その売上が「どの商品カテゴリから成り立っているのか」といった内訳まで表現したい場合に用います。棒全体の長さが合計値を、積み上げられた各要素の色や長さが内訳の構成を示します。

[積み上げ棒グラフの例]

.png)

「絶対数」と「構成比」を同時に示す

積み上げ棒グラフの最大の特長は、棒の長さで「絶対数(合計値)」を比較しつつ、各要素の割合で「構成比」も同時に把握できる点にあります。

これにより、「A支店はB支店より全体的に売上が大きい」という情報と、「A支店は商品Xの割合が高いが、B支店は商品Yの割合が高い」といった、より深い情報を一枚のグラフで伝えることが可能になります。

積み上げ棒グラフが活躍する3つのシーン

では、具体的にどのような場面で積み上げ棒グラフは効果を発揮するのでしょうか。代表的な3つの活用シーンを見ていきましょう。

シーン1:売上構成比の変化を時系列で追う

四半期ごとや年度ごとの売上データを比較する際に、積み上げ棒グラフは非常に有効です。全体の売上が伸びているのか、縮小しているのかというトレンドを捉えつつ、どの事業や製品がその成長(または縮小)に貢献しているのかを時系列で分析できます。

.png)

シーン2:アンケート結果を項目別に比較する

「製品Aの満足度」についてアンケートを取ったとします。回答を「非常に満足」「満足」「普通」「不満」といった選択肢に分け、年代別に集計した結果を積み上げ棒グラフで示すと、どの年代が特に満足度が高い(または低い)のかが一目瞭然になります。各年代の回答者数(棒の全長)の違いも考慮しながら、構成比を比較できるのがポイントです。

.png)

シーン3:複数のグループの構成要素を比較する

複数の競合他社の市場シェアや、異なる地域の人口構成などを比較する際にも役立ちます。各社の総売上(棒の全長)を比較しながら、それぞれの事業ポートフォリオ(内訳)にどのような特徴があるのかを視覚的に理解することができます。

.png)

知っておきたいメリットと注意点(デメリット)

積み上げ棒グラフは便利ですが、万能ではありません。メリットを最大限に活かし、デメリットを理解した上で使いこなすことが重要です。

メリット:全体像と内訳の把握が容易

最大のメリットは、これまで見てきたように「全体の量」と「内訳の構成」を1つのグラフで同時に示せることです。情報がコンパクトにまとまるため、読み手は複数のグラフを見比べる必要がなく、直感的に状況を理解できます。

注意点:項目が多いと見づらい、中間項目の比較が難しい

一方で、注意すべき点もあります。

内訳の項目が多すぎる場合: 項目数が5〜6を超えてくると、グラフがごちゃごちゃしてしまい、かえって分かりにくくなります。その場合は、重要度の低い項目を「その他」としてまとめるなどの工夫が必要です。

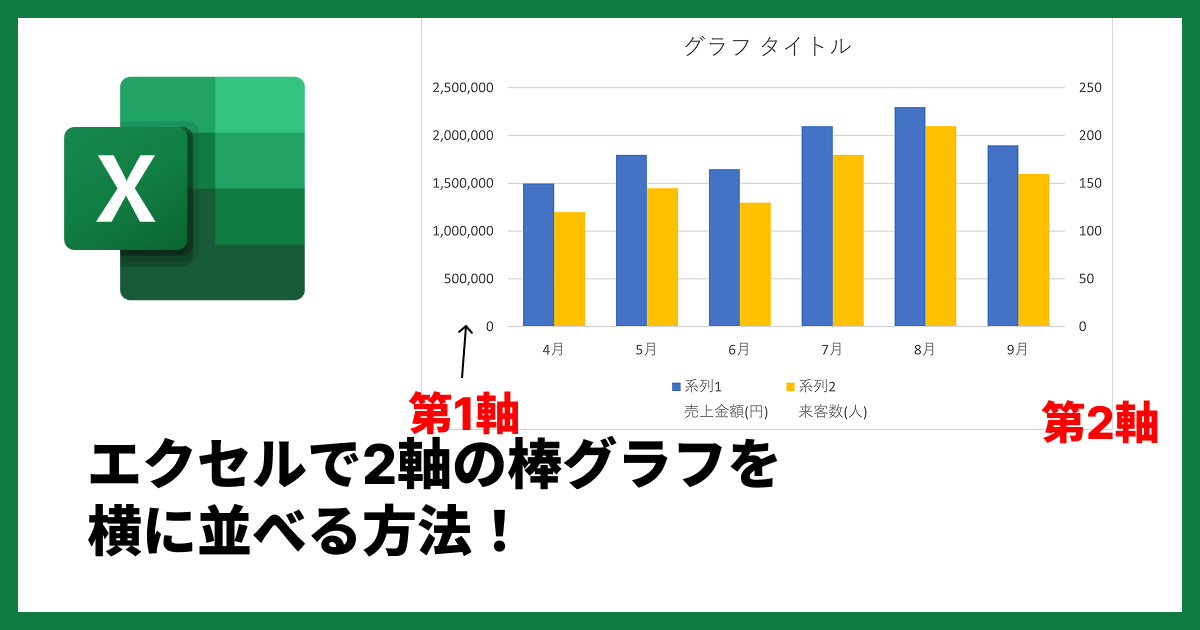

中間項目の比較の難しさ: 一番下の項目(軸に接している項目)は、長さの比較が容易です。しかし、中間に積み上げられた項目は、開始位置がバラバラなため、正確な量を比較することが困難です。もし中間項目の推移を正確に伝えたい場合は、積み上げ棒グラフではなく、通常の棒グラフや折れ線グラフを並べて見せる方が適していることもあります。

もっと伝わる!100%積み上げ棒グラフとの使い分け

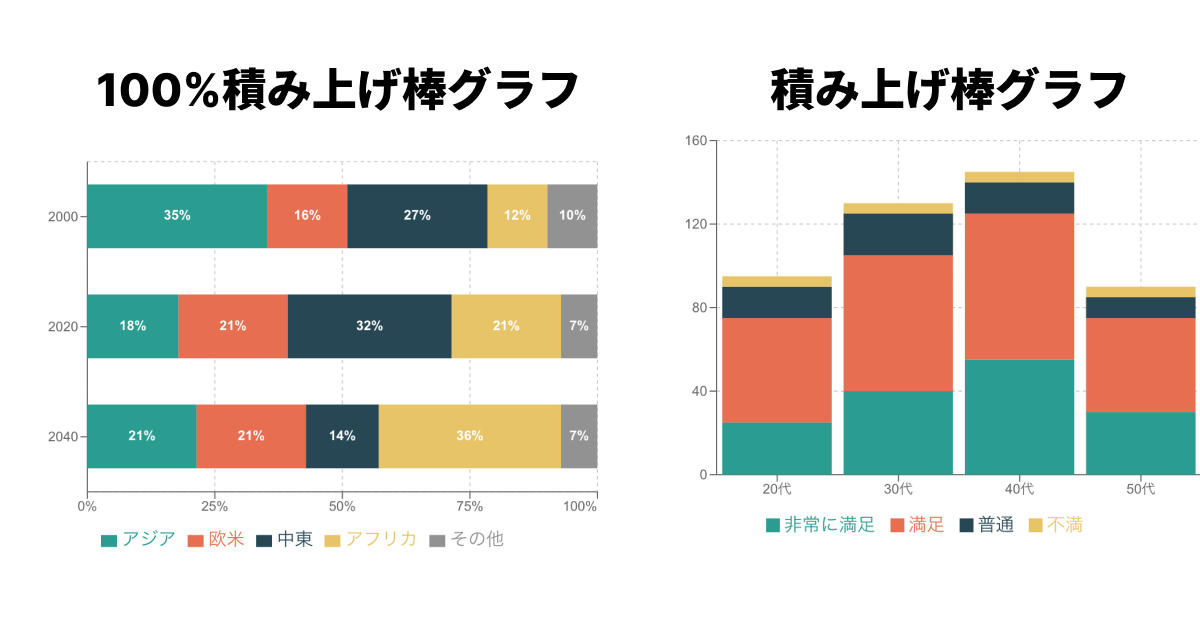

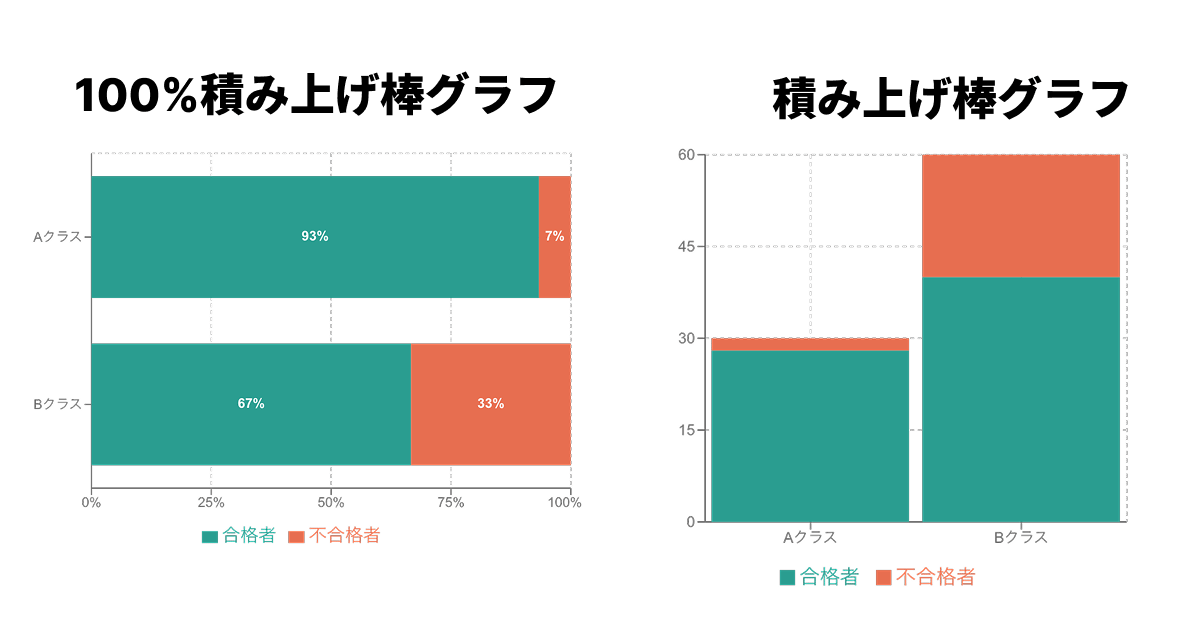

積み上げ棒グラフとよく似たグラフに「100%積み上げ棒グラフ(帯グラフ)」があります。この2つは似て非なるもので、目的に応じて使い分けることが大切です。

全体の量も比較したいなら「積み上げ棒グラフ」

これまで説明してきた通り、各棒の長さが合計値を表すため、全体の量の違いと構成比の両方を見せたい場合に使います。

構成比率のみを比較したいなら「100%積み上げ棒グラフ」

100%積み上げ棒グラフは、すべての棒の長さを100%として揃え、内訳の「比率」のみを比較することに特化したグラフです。全体の合計値に意味がない場合や、純粋に構成比の変化だけを見せたい場合に最適です。

例えば、AクラスとBクラスのテストの成績分布を比較する際、生徒数が違っても(合計値が違っても)、合格・不合格の「比率」を比較したいなら100%積み上げ棒グラフが適しています。

関連記事

棒グラフの種類とその使い分けの解説はこちら

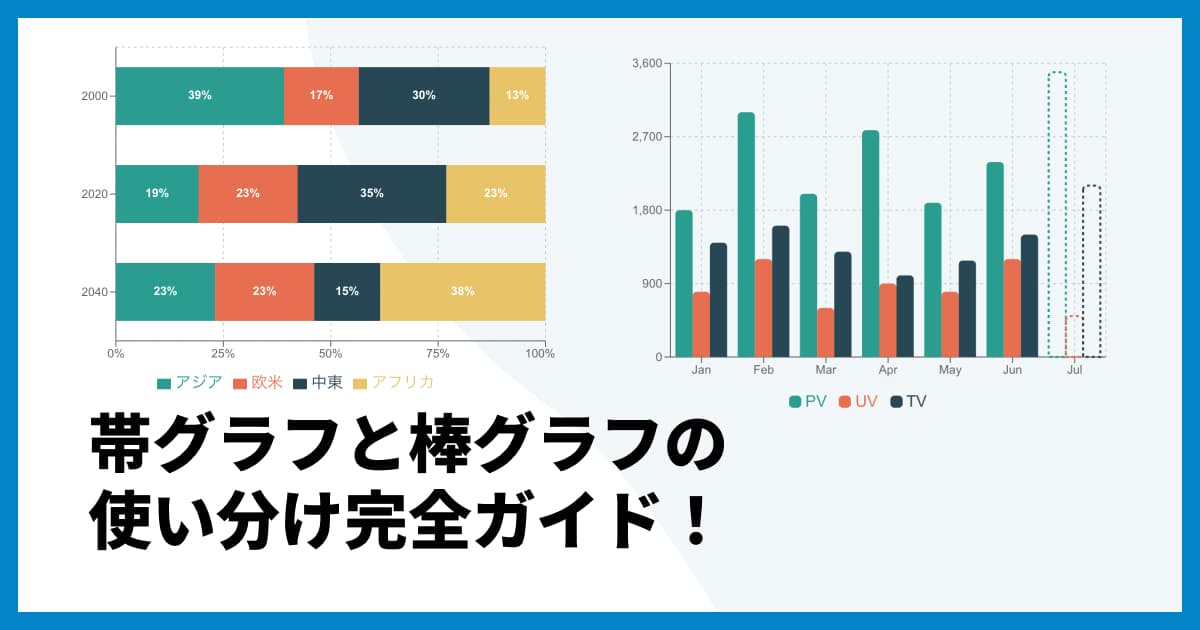

帯グラフ(100%積み上げ棒グラフとは)

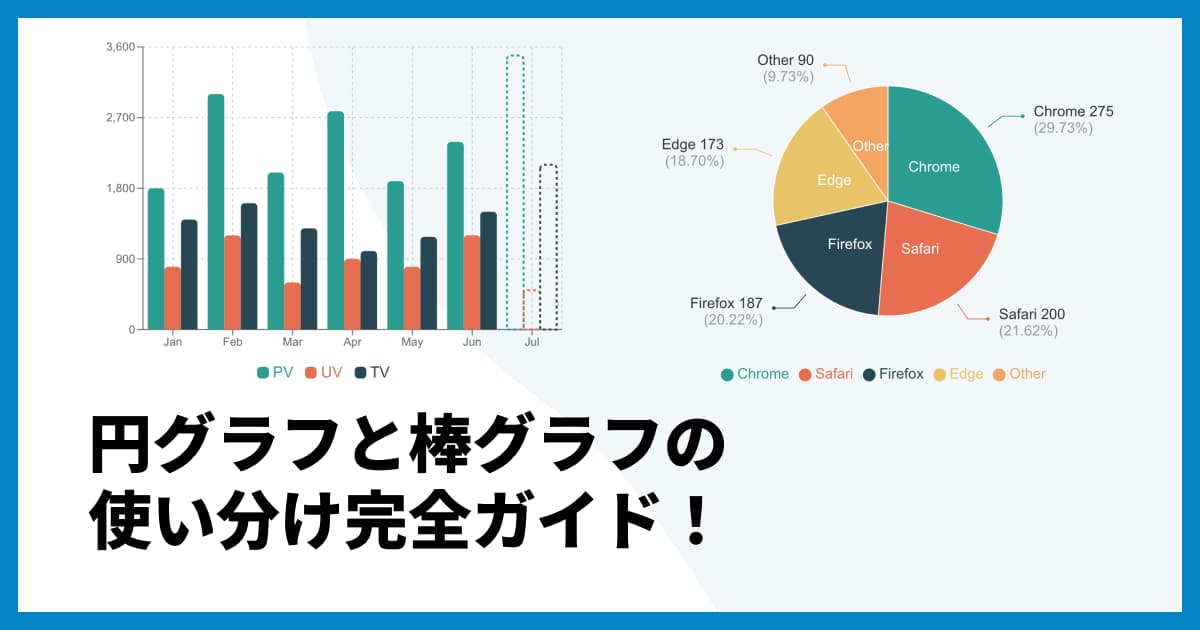

構成比を示すためのグラフの種類の解説記事

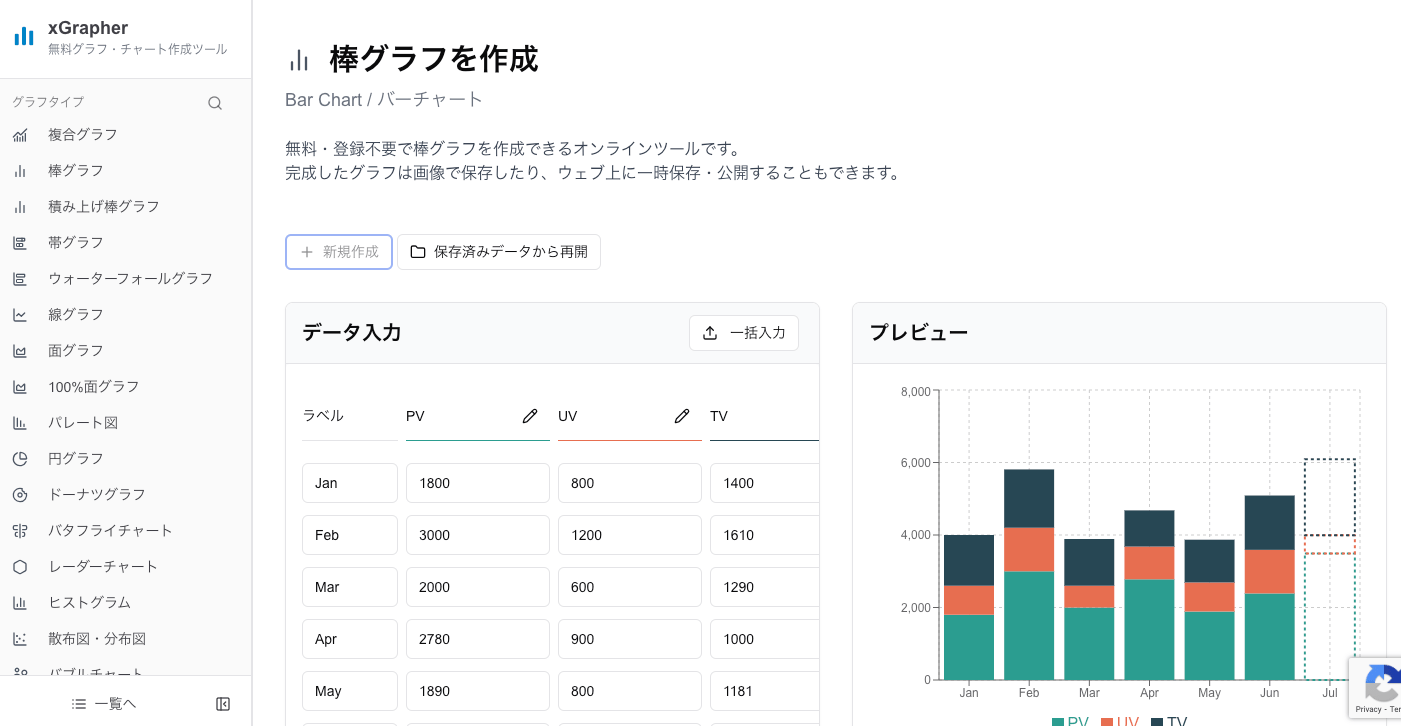

オンラインツールで積み上げ棒グラフをサクッと作成

「積み上げ棒グラフって便利そうだけど、作るのは難しそう…」と感じる方もいるかもしれません。しかし、専門的なソフトを使わなくても、今すぐブラウザ上で簡単に作成できるツールがあります。

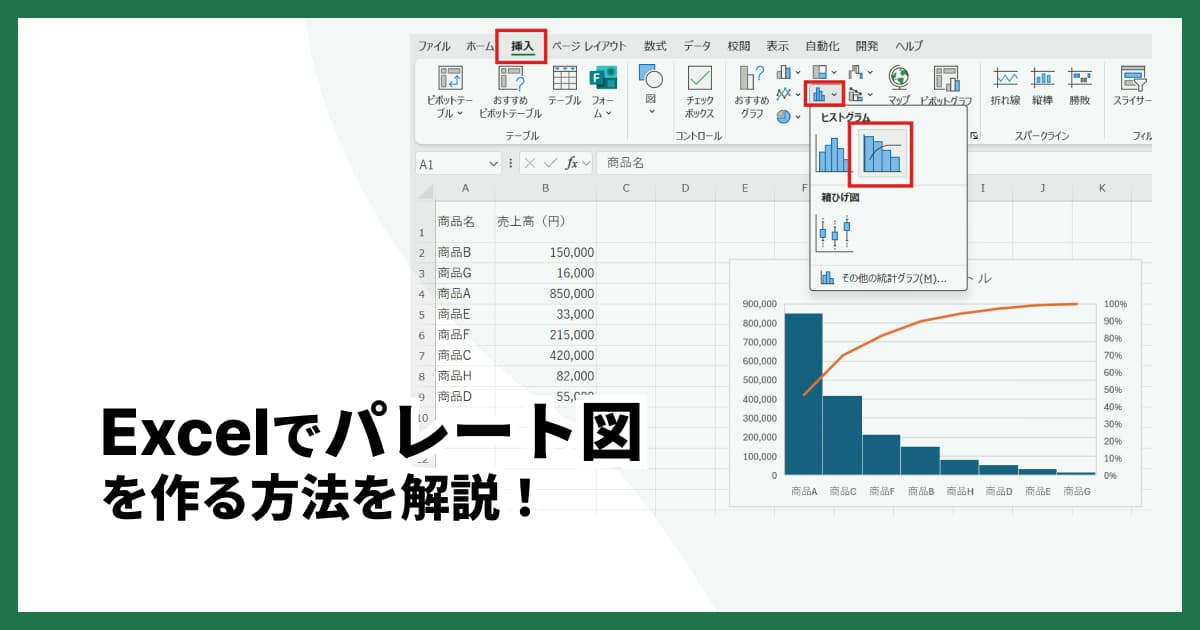

>> Excel(エクセル)での積み上げ棒グラフの作成方法の解説

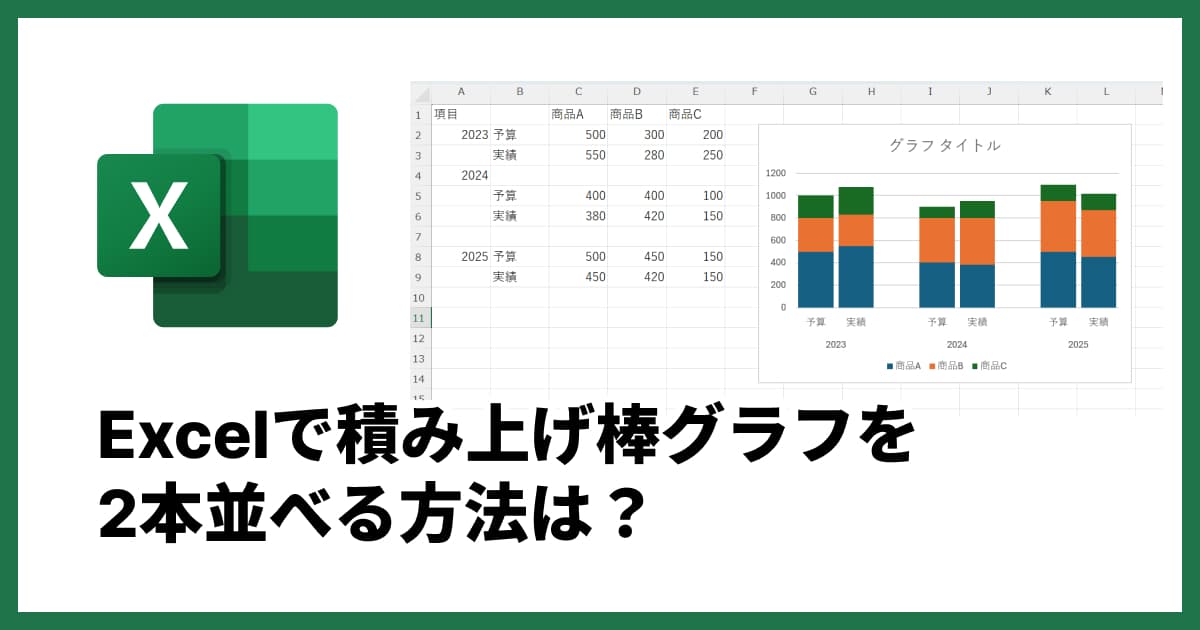

>> エクセルで積み上げ棒グラフを2本並べるには?簡単に解決する方法

xGrapherなら数クリックで完成

当サイトが運営する「xGrapher」は、データを入力するだけで、誰でも直感的におしゃれなグラフを作成できる無料のオンラインツールです。もちろん、積み上げ棒グラフも簡単に作成できます。

Excelなどの表計算ソフトでデータを用意し、コピー&ペーストするだけ。面倒な設定は不要で、すぐにグラフが完成します。

デザインのカスタマイズも自由自在

xGrapherでは、グラフの色やフォント、ラベルの表示などを自由にカスタマイズできます。あなたのプレゼン資料やレポートのデザインに合わせて、見やすく、伝わりやすいグラフを作成してみてください。

よくある質問(Q&A)

Q1. 積み上げ棒グラフと帯グラフの違いは何ですか?

A1. 積み上げ棒グラフは通常、棒を縦方向に伸ばして表現しますが、帯グラフは棒を横方向(100%)に伸ばして構成比を示します。意味合いとしては100%積み上げ棒グラフに非常に近いです。縦に長い項目名を使いたい場合などに帯グラフが選ばれることがあります。

Q2. グラフの色分けで気をつけることはありますか?

A2. はい、色の選び方はグラフの分かりやすさに大きく影響します。関連性の高いデータは同系色でまとめ、特に強調したい項目は目立つ色を使うと効果的です。また、色の濃淡(グラデーション)を使って時系列や順序を表すのも良い方法です。

Q3. 積み上げ棒グラフの項目はどのような順番で並べるべきですか?

A3. これといった決まりはありませんが、一般的には一番下の項目(比較の基準となる項目)を最も重要、あるいは最も変動の少ない安定した項目にすると見やすくなります。また、各棒で項目の並び順を統一することが鉄則です。

Q4. 負の値(マイナスの値)は積み上げ棒グラフで表現できますか?

A4. 技術的には可能ですが、非常に分かりにくくなるため推奨されません。プラスとマイナスの値が混在するデータを扱う場合は、滝グラフ(ウォーターフォールチャート)など、別のグラフ形式を検討するのが良いでしょう。

Q5. 積み上げ棒グラフはスマホでも見やすいですか?

A5. 項目数が多かったり、データが複雑だったりすると、小さな画面では見づらくなる可能性があります。スマホでの閲覧が想定される場合は、項目数を絞ったり、重要なデータだけをハイライトしたりする工夫が必要です。xGrapherで作成したグラフはレスポンシブ対応なので、様々なデバイスで見やすく表示されます。

まとめ

積み上げ棒グラフは、全体の量とその内訳を同時に示すことで、データに隠されたストーリーを雄弁に語ってくれる強力なツールです。

全体の量と内訳を同時に示したいときに使う

時系列の変化やグループ間の比較に強い

項目が多すぎると見づらくなる注意点もある

100%積み上げ棒グラフとは目的によって使い分ける

これらのポイントを押さえて、ぜひあなたのデータ分析や資料作成に積み上げ棒グラフを活用してみてください。そして、グラフ作成の際は、手軽で高機能なxGrapherをぜひお試しください。

関連記事

棒グラフの種類やその作り方

帯グラフ(100%積み上げ棒グラフとは)

Excel(エクセル)での積み上げ棒グラフの作成方法の解説

横棒グラフの基本や棒グラフの縦横の使い分けの解説

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)