積み上げ折れ線グラフ(面グラフ)とは?効果的な作り方を解説

「プロジェクト全体の進捗と、各タスクの割合の移り変わりを一つのグラフで見せたい」

「店舗の総売上と、商品カテゴリごとの売上構成比が時間と共にどう変化したかを示したい」

このように、データ全体の量の推移と、その中身(内訳)の構成比の変化を同時に、分かりやすく伝えたいと考えたことはありませんか?そんなときに活躍するのが「積み上げ折れ線グラフ」です。

この記事では、積み上げ折れ線グラフの基本的な知識から、メリット・デメリット、そして誰でも簡単に見やすいグラフを作成するためのコツまで、分かりやすく解説していきます。プレゼン資料やレポートの質を一段階アップさせるグラフ作成のヒントがここにあります。

この記事の内容(目次)

積み上げ折れ線グラフ(積み上げ面グラフ)とは?

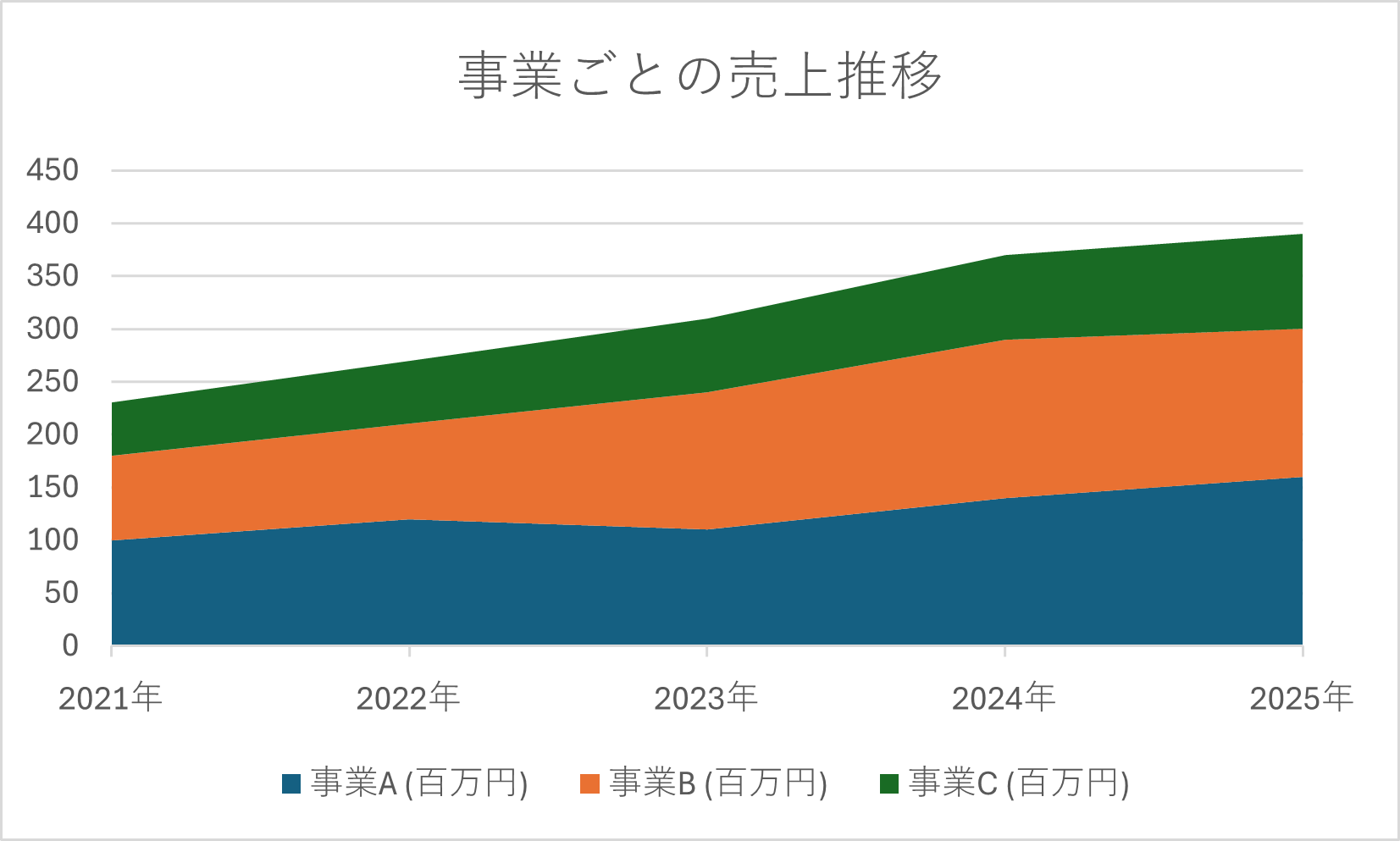

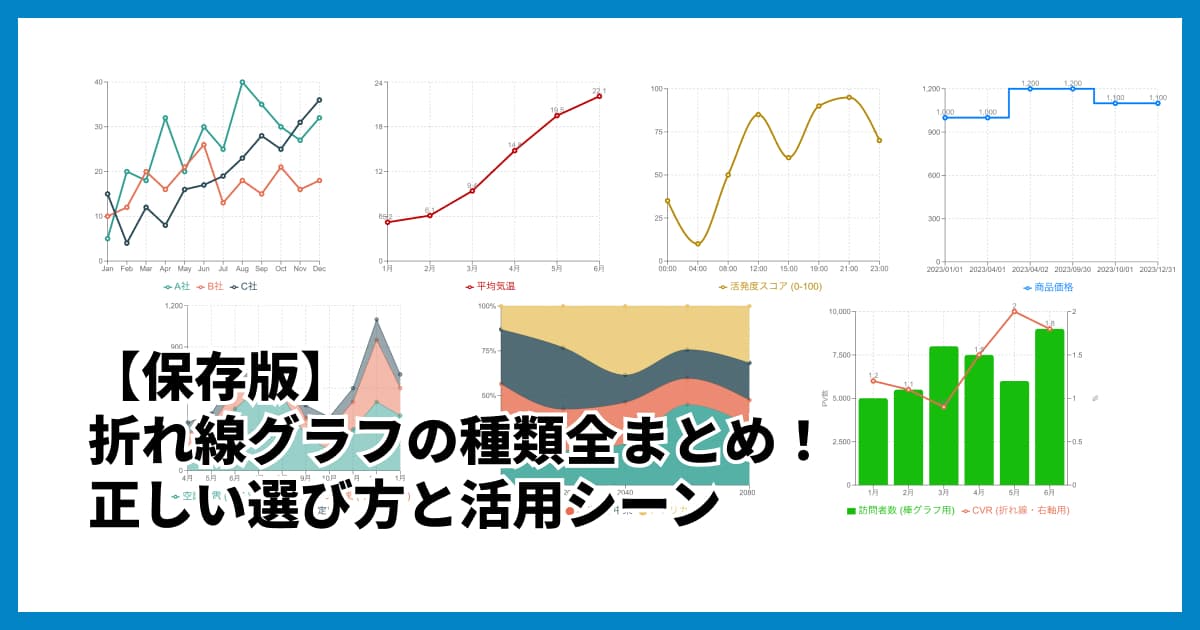

「積み上げ折れ線グラフ」は、実は「積み上げ面グラフ」と呼ばれるのが一般的です。その名の通り、複数の折れ線グラフを積み重ねて、各データ系列の領域を色で塗りつぶしたグラフのことを指します。

1.png)

このグラフの最大の特徴は、時系列に沿った全体の量の変化と、全体に占める各項目の割合(構成比)の変化を、同時に視覚的に表現できる点にあります。

例えば、企業の年度ごとの総売上(グラフ全体の高さ)と、事業A・B・Cそれぞれの売上が占める割合(各色の帯の厚さ)の推移を一度に示すことができます。

どんなグラフ?ひとことで言うと

時系列データの「総量の変化」と「内訳の構成比の変化」を同時に可視化できるグラフ

と言えるでしょう。各データ系列が積み重なって全体の形を作っているため、部分と全体の関係性を直感的に理解するのに役立ちます。より詳しい面グラフの特性については、こちらの記事「面グラフとは?折れ線グラフとの違いと使い分けを解説」も参考にしてください。

積み上げ棒グラフや通常の折れ線グラフとの違い

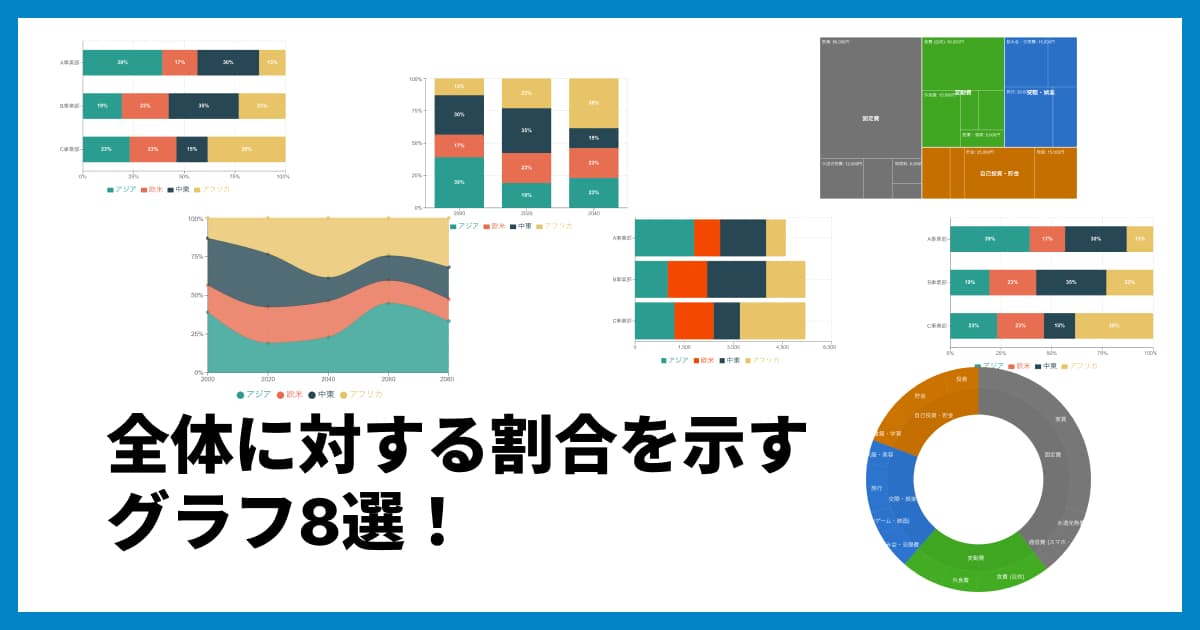

似たようなグラフに「積み上げ棒グラフ」や「折れ線グラフ」がありますが、それぞれに得意なことと不得意なことがあります。

グラフの種類 | 得意なこと | 特徴 |

|---|---|---|

積み上げ折れ線グラフ(面グラフ) | 時間の経過に伴う連続的な構成比の変化を示す | データの連続性やトレンドを表現しやすい |

積み上げ棒グラフ | 特定の時点やカテゴリごとの構成比を比較する | 各時点での内訳をはっきりと示せる |

折れ線グラフ | 複数のデータ系列の独立した数値の推移を比較する | 全体の合計ではなく、各系列の値の増減を追うのに適している |

例えば、月ごとの売上構成比の「なめらかな変化」を見たい場合は積み上げ折れ線グラフ、四半期ごとの売上構成を「比較」したい場合は積み上げ棒グラフが適しています。

.png)

割合のみを表現したい場合には「100%積み上げ面グラフ」がおすすめです。

.png)

積み上げ折れ線グラフ(積み上げ面グラフ)のメリットとデメリット

積み上げ折れ線グラフは非常に便利な一方、使い方を間違えると誤解を招きやすいグラフでもあります。作成する前に、メリットとデメリットをしっかり理解しておきましょう。

メリット:構成比の推移が一目でわかる

最大のメリットは、全体量に対する各項目の貢献度や割合が時間と共にどう変わっていったかを直感的に伝えられる点です。どの項目が伸びていて、どの項目が縮小しているのか、といったトレンドを視覚的に素早く把握できます。

デメリット:各項目の正確な値が読み取りにくい

積み上げグラフの宿命ですが、一番下のデータ系列以外は、その時点での正確な数値を読み取るのが困難です。グラフの途中に浮いているような形になるため、各項目の「実際の値」の推移を正確に比較したい場合には不向きです。あくまで「全体の中での割合の変化」を見るためのグラフと割り切りましょう。

【簡単作成】オンラインツールを使った積み上げ折れ線グラフ(積み上げ面グラフ)の作り方

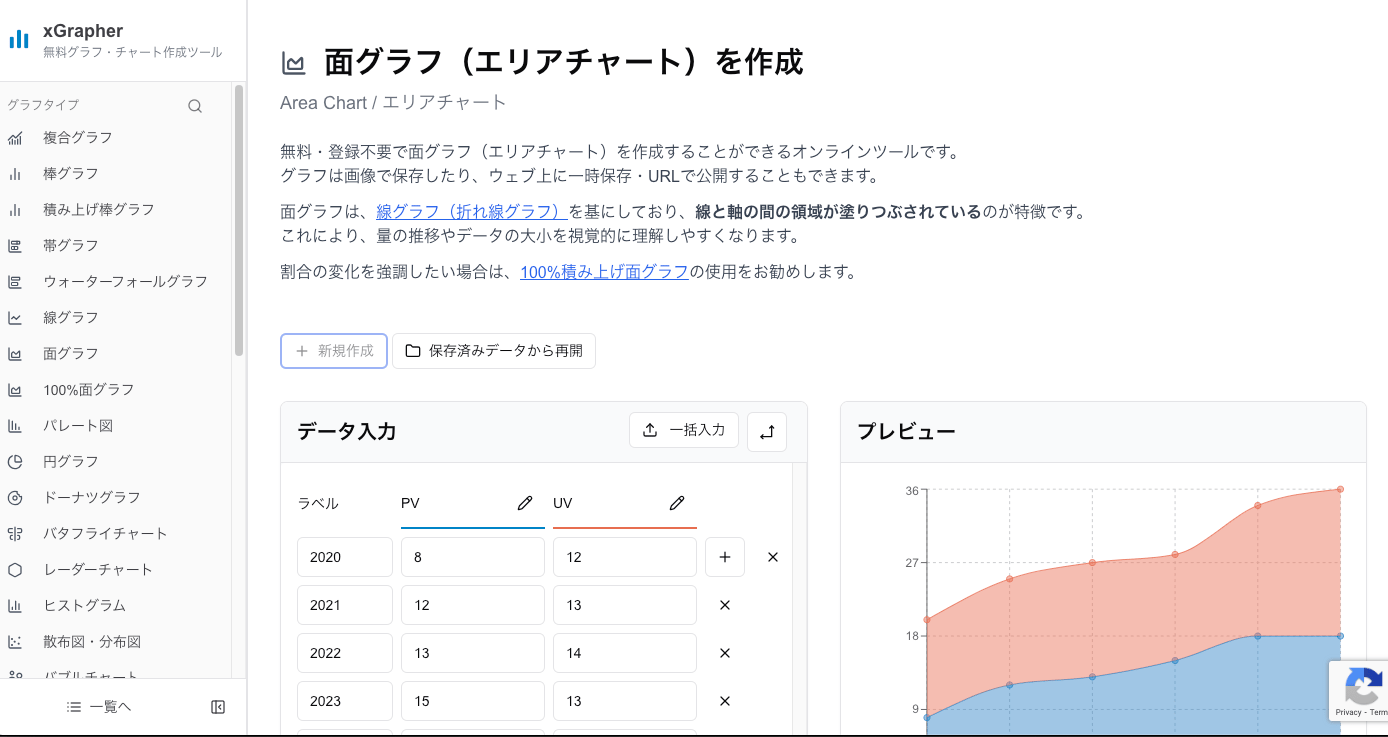

Excelでも作成は可能ですが、もっと手軽に、直感的な操作で美しいグラフを作りたいなら、オンライングラフ作成ツールの利用がおすすめです。

私たちが提供する「xGrapher」なら、会員登録不要・無料で、今すぐ積み上げ折れ線グラフ(積み上げ面グラフ)を作成できます。

xGrapherなら3ステップで完成

ツールページにアクセス: まずは積み上げ面グラフの作成ページにアクセスします。

データを入力: サンプルのデータを参考に、お手持ちのデータをコピー&ペーストするか、直接入力します。

デザインを調整: タイトルや色、凡例などを自由にカスタマイズして完成です。画像(PNG, SVG)やCSVでのエクスポートも簡単に行えます。

専門的な知識がなくても、ガイドに従って操作するだけで、プレゼンテーションにそのまま使えるクオリティの高いグラフが完成します。

Excelで積み上げ折れ線グラフ(積み上げ面グラフ)を作成するには?

使い慣れたExcelでも、積み上げ面グラフ(積み上げ折れ線グラフ)は簡単なステップで作成できます。ここでは、基本的な作成手順をご紹介します。

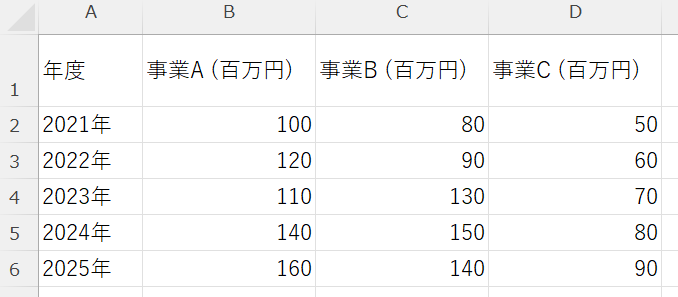

STEP 1:データを準備する

まず、グラフにしたいデータをExcelシートに用意します。一般的には、一番左の列に日付や時間などの時系列データ(横軸の項目)を配置し、隣接する列に各データ系列(積み上げる項目)の数値を入力します。

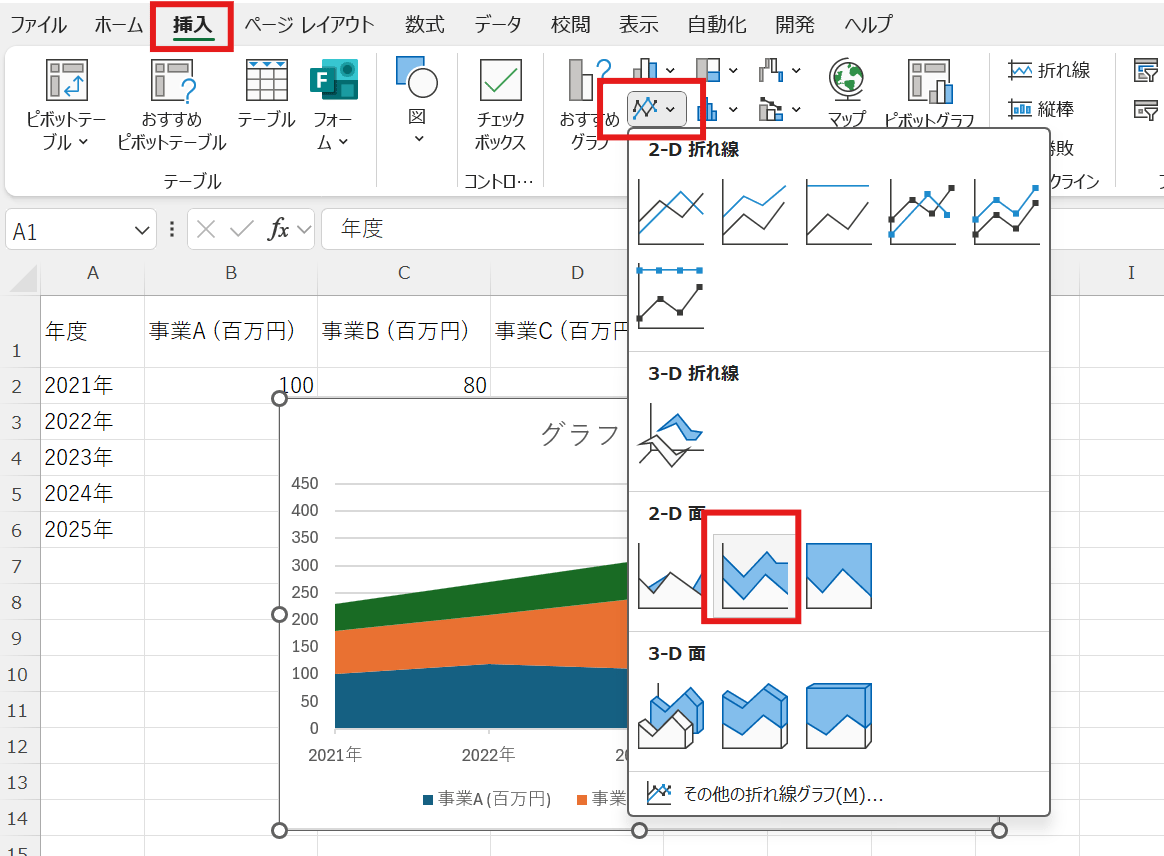

STEP 2:グラフを挿入する

作成したデータの範囲を、見出しを含めてすべて選択します。

リボンの「挿入」タブをクリックします。

「グラフ」グループの中にある「すべてのグラフを表示」(または折れ線/面グラフのアイコン)をクリックします。

「すべてのグラフ」タブを選び、左の一覧から「面」を選択します。

上部に表示されるグラフの種類から「積み上げ面」を選び、「OK」をクリックします。

これで、シート上に基本的な積み上げ面グラフが作成されます。

STEP 3:デザインを調整する

グラフが挿入されたら、より見やすくするためにデザインを整えましょう。

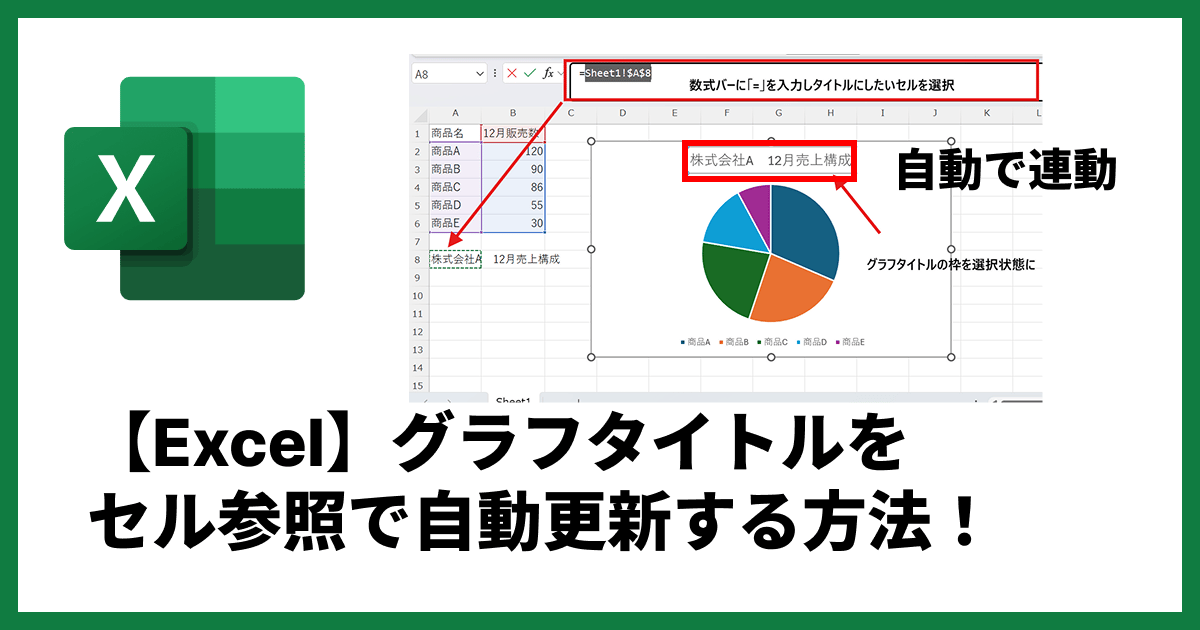

グラフタイトル: 「グラフ タイトル」部分をクリックして、内容に合った名前に変更します。

色の変更: グラフを選択した状態で表示される「グラフのデザイン」タブから、好みのカラースキームに変更したり、個別のデータ系列を右クリックして「データ系列の書式設定」から色を個別に変更したりできます。

軸ラベルや凡例: グラフ右上の「+」アイコン(グラフ要素)をクリックすると、軸ラベル、データラベル、凡例などの表示/非表示を切り替えたり、位置を調整したりできます。

【Excel】グラフタイトルをセル参照で自動更新する方法!

Excelのグラフタイトルをセルと連動(参照)させて自動更新する方法を分かりやすく解説。複数のセルを結合して表示するテクニックや、参照できない時の対処法も紹介します。手入力によるミスを防ぎ、資料作成を効率化しましょう。

Excelは多機能で詳細な設定が可能ですが、手早くデザイン性の高いグラフを作成したい場合や、チームでの共有、Webサイトへの埋め込みなどを考えている場合は、xGrapherのようなオンラインツールの利用も便利です。目的に合わせて最適なツールを選んでみてください。

見やすい積み上げ折れ線グラフ(積み上げ面グラフ)を作成する3つのコツ

情報を正しく、そして効果的に伝えるためには、グラフの見せ方に少し工夫が必要です。以下の3つのコツを意識してみてください。

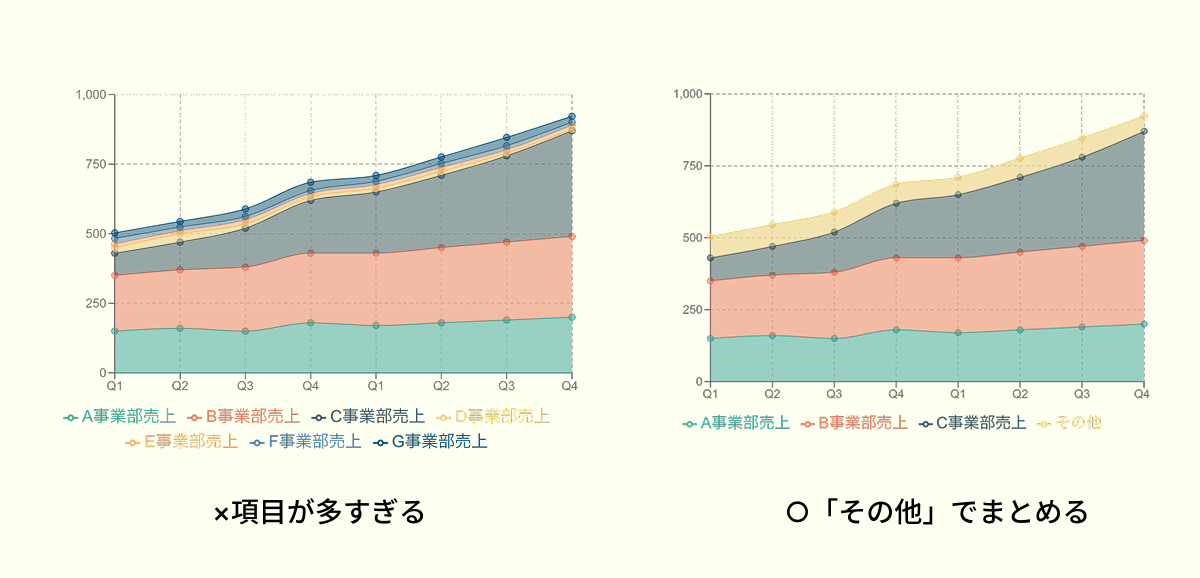

コツ1:項目(系列)の数は5つ以下に絞る

積み重ねるデータの項目が多すぎると、色が氾濫してしまい、かえって分かりにくいグラフになってしまいます。比較したい主要な項目に絞り、多くても5つ程度に収めるのが理想です。もし項目が多い場合は、「その他」として一つにまとめる工夫も有効です。

コツ2:色の選び方と順番を工夫する

色はグラフの印象を大きく左右します。同系色のグラデーションを使ったり、関連性の高い項目を似た色にしたりすると、全体に統一感が生まれます。また、背景とのコントラストがはっきりした見やすい色を選ぶことも重要です。

コツ3:重要なデータは一番下に配置する

前述の通り、積み上げグラフでは一番下のデータ系列が唯一、実際の数値の推移を正確に読み取れる基準線となります。そのため、最も注目してほしい項目や、比較の基準としたい項目を一番下に配置するのがセオリーです。データの並び順を意識するだけで、グラフが伝えたいメッセージは大きく変わります。

積み上げ折線グラフに関するよくある質問(Q&A)

Q1. 積み上げ「折れ線」グラフと積み上げ「面」グラフは違うものですか?

A1. 基本的には同じものを指していると考えて問題ありません。折れ線グラフを積み重ねて面を塗ったものが「積み上げ面グラフ」であり、これを俗に「積み上げ折れ線グラフ」と呼ぶことがあります。xGrapherをはじめ、多くのツールでは「積み上げ面グラフ」として提供されています。

Q2. Excelでこのグラフを作ることはできますか?

A2. はい、Excelでも「グラフの種類の変更」から「積み上げ面」を選択することで作成可能です。ただし、直感的なデザインの調整や、Webページへの埋め込みなどを手軽に行いたい場合は、xGrapherのようなオンラインツールのほうがスピーディに作業できる場合があります。

Q3. 各項目の正確な数値もグラフ上で示したい場合はどうすれば良いですか?

A3. 積み上げ折れ線グラフは構成比の推移を見るのに特化しているため、各項目の実数を示したい場合は、通常の折れ線グラフを複数並べるか、伝えたいメッセージを絞ってグラフの種類を再検討することをおすすめします。グラフの目的を明確にすることが重要です。

Q4. グラフの途中の値が下がっているように見えるのですが、実際のデータは減少していないです。なぜですか?

A4. それは積み上げグラフ特有の錯覚です。ある項目(例:B)の値が一定でも、その下にある項目(例:A)の値が増加すると、Bの領域はグラフの上方に押し上げられ、あたかもBの帯が細くなった(値が減少した)ように見えることがあります。このデメリットを理解した上で使用することが大切です。

Q5. 負のデータ(マイナスの値)が含まれている場合でも使えますか?

A5. 積み上げグラフは、各値を積み重ねて全体を表現するため、負のデータを含むデータの可視化には適していません。データがすべて正の値である場合に利用してください。

まとめ

今回は、積み上げ折れ線グラフ(積み上げ面グラフ)について、その特徴から効果的な作成のコツまでを解説しました。

積み上げ折れ線グラフは、時系列での「総量の変化」と「内訳の構成比の変化」を同時に見るのに最適。

メリットは構成比の推移が直感的にわかること、デメリットは各項目の実数が読みにくいこと。

作成する際は、「項目を絞る」「色と順番を工夫する」などのコツを意識すると、格段に見やすくなる。

xGrapherなどのオンラインツールを使えば、誰でも簡単に美しいグラフを作成できる。

ぜひ、次の資料作成からこの積み上げ折れ線グラフを活用して、より伝わるデータ表現に挑戦してみてください。

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)