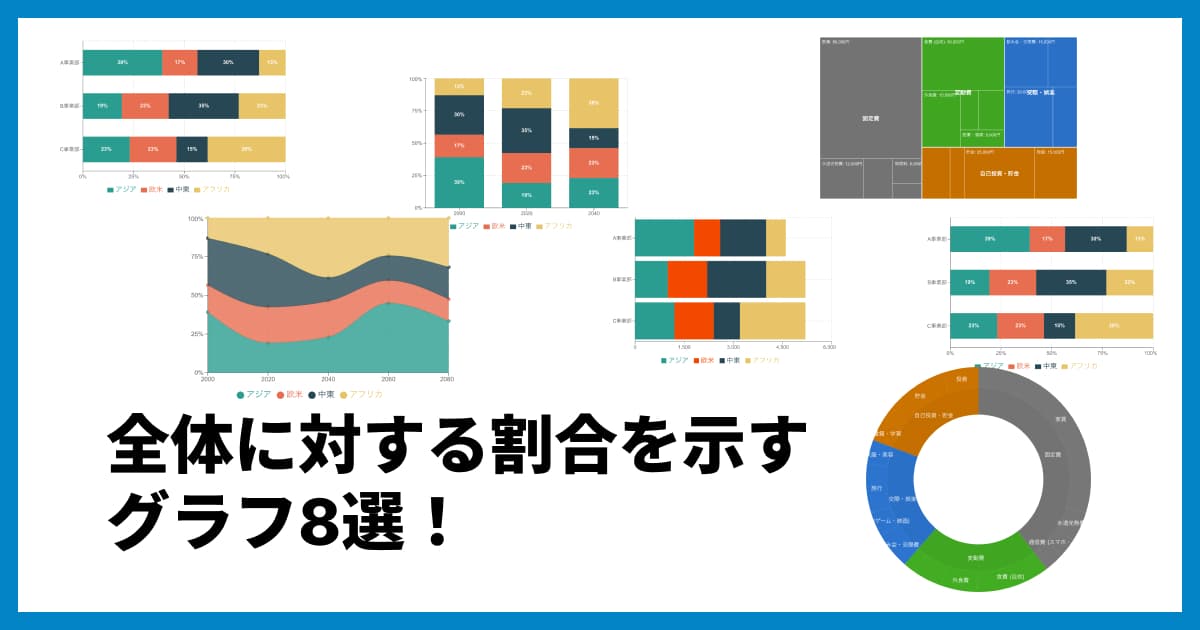

【完全ガイド】全体に対する割合を示すグラフ8選!構成比の使い分けを徹底解説

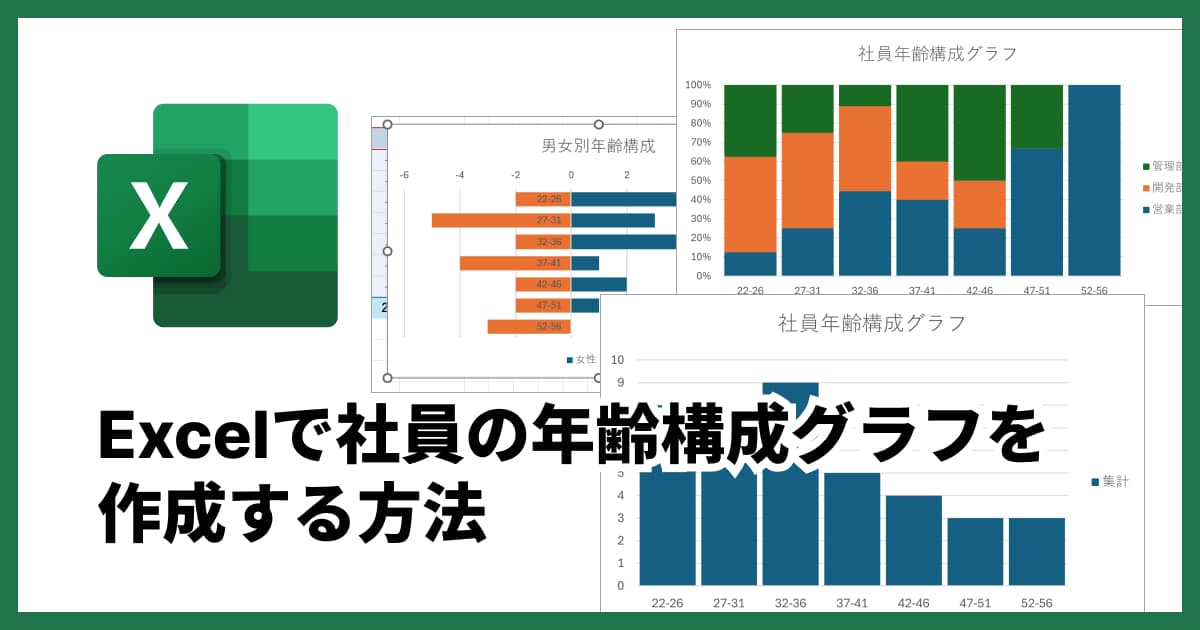

「部署内の年代別の人員構成は?」

「アンケート結果の満足度の内訳は?」

「市場シェアの割合を可visible化したい」

ビジネスシーンでは、このように「データ全体のうち、各項目がどれくらいの割合を占めているか(構成比)」を可視化したい場面が非常に多くあります。

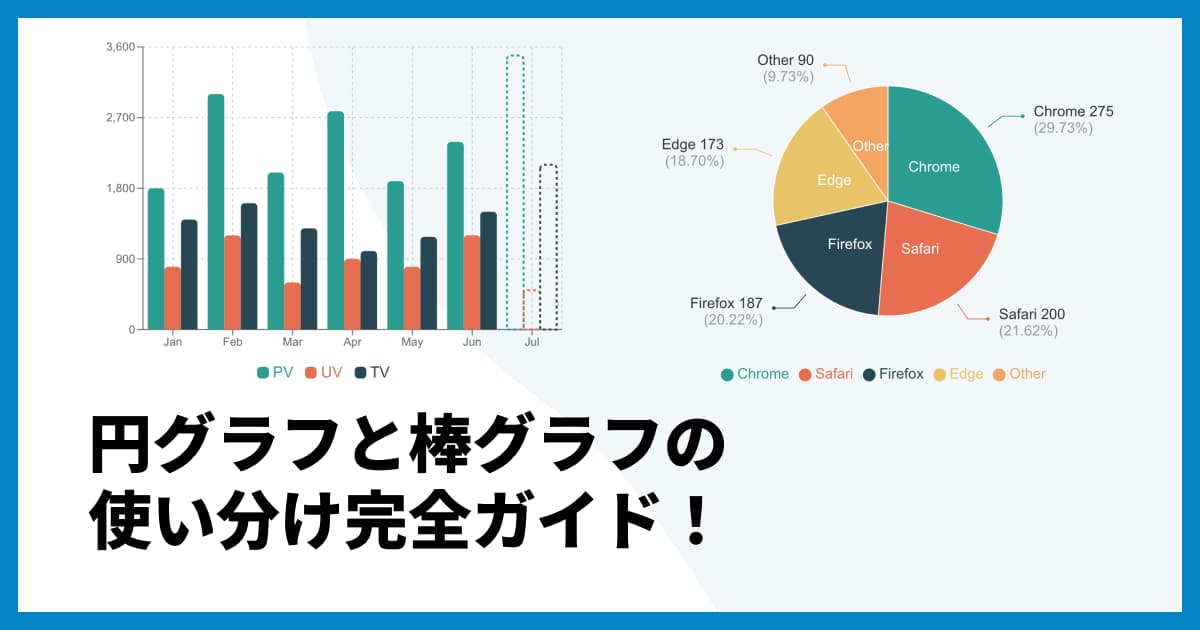

そんな時、多くの人がまず思い浮かべるのが「円グラフ」ではないでしょうか。しかし、円グラフは万能ではありません。伝えたいメッセージやデータの特性によっては、円グラフが最適とは限らず、かえって分かりにくい資料になってしまうこともあります。

この記事では、「全体に対する割合」を示すことに特化した様々なグラフを網羅的に紹介し、それぞれの特徴とシーン別の使い分けを徹底解説します。

「とりあえず円グラフ」から卒業し、データに最適なグラフを選べるようになりましょう。

この記事の内容(目次)

- 「全体に対する割合(構成比)」を示すグラフ早見表

- 1.【基本】単一データの構成比を見る(円グラフ / ドーナツグラフ)

- 2.【複数比較】グループ間の構成比を比べる(帯グラフ / 100%積み上げ棒グラフ)

- 3.【実数も比較】全体量と構成比を同時に見る(積み上げ棒グラフ)

- 4.【時系列】構成比の変化(推移)を見る(100%積み上げ面グラフ)

- 5.【項目多】項目数が多い構成比を見る(ツリーマップ)

- 6.【階層】親子関係のある構成比を見る(サンバーストチャート)

- (参考)「割合の数値」の大小を比較する(横棒グラフ)

- Excel不要!オンラインで高機能な「割合グラフ」を簡単作成

- まとめ:「何を伝えたいか」で最適なグラフを選ぼう

- 「全体に対する割合のグラフ」に関するQ&A

「全体に対する割合(構成比)」を示すグラフ早見表

「全体(100%)」に対して各項目がどれくらいの割合を占めているか(=構成比)を示すグラフは、主に「何をしたいか」によって使い分けられます。

目的 | 主なグラフ | 特徴 |

|---|---|---|

1. 【基本】 | 円グラフ | 全体を100%として、内訳を直感的に把握できる。 |

2. 【複数比較】 | 帯グラフ | 全て100%に揃えるため、構成比の違いを比較しやすい。 |

3. 【実数も比較】 | 積み上げ棒グラフ | 棒の長さで全体量(実数)の違いも表現できる。 |

4. 【時系列】 | 100%積み上げ面グラフ | 割合の変化を滑らかな線(面)で追うことができる。 |

5. 【項目多】 | ツリーマップ | 面積の大小で、多くの項目の割合を一覧できる。 |

6. 【階層】 | サンバーストチャート | 階層構造(大分類→中分類など)で割合を示せる。 |

(参考) | 横棒グラフ | 100%の内訳にこだわらず、単純な数値の大小比較に強い。 |

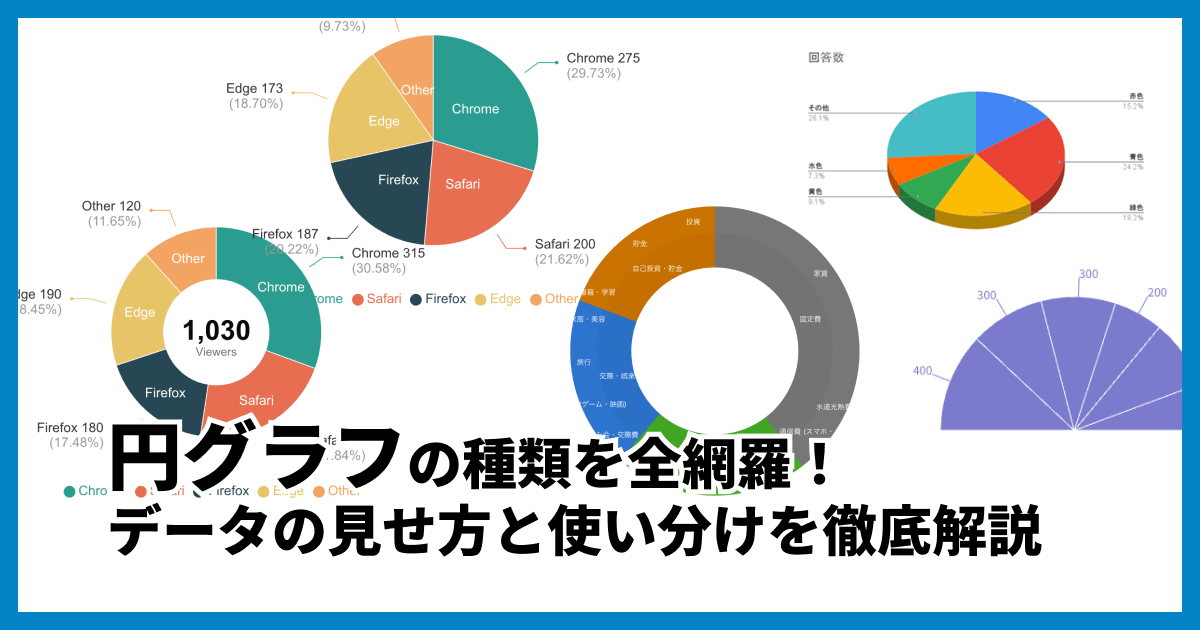

1.【基本】単一データの構成比を見る(円グラフ / ドーナツグラフ)

.png)

→ 円グラフ (Pie Chart) / ドーナツグラフ (Donut Chart)

「ある時点」の「1つのデータ」について、全体の内訳をパッと見せたい場合に最適です。

例: 「2025年度の売上構成比(A製品30%, B製品40%, ...)」「あるアンケートの満足度(満足40%, やや満足30%, ...)」

特徴:

全体を1つの円(100%)として、各項目が占める割合を扇形の角度(面積)で直感的に示します。ドーナツグラフは円グラフの中央が空洞になったもので、基本的な用途は同じですが、中央に合計値やタイトルを記載できるメリットがあります。

注意点:

項目数は少なく: 項目数が多くなる(目安として6個以上)と、扇形が細かくなりすぎて非常に見づらくなります。

比較には不向き: 複数の円グラフを並べて「AとBの割合を比較する」のは、人間の目では扇形の角度や面積の違いを正確に読み取りにくいため、推奨されません。

円グラフやドーナツグラフは、構成比を示す最も基本的なグラフです。

オンライングラフ作成ツールのxGrapherを使えば、データを入力するだけで、美しい円グラフやドーナツグラフを簡単に作成できます。

※より詳しい使い分けや注意点は、別記事「円グラフの効果的な使い方」や「ドーナツグラフとは?円グラフとの違い」もご参照ください。

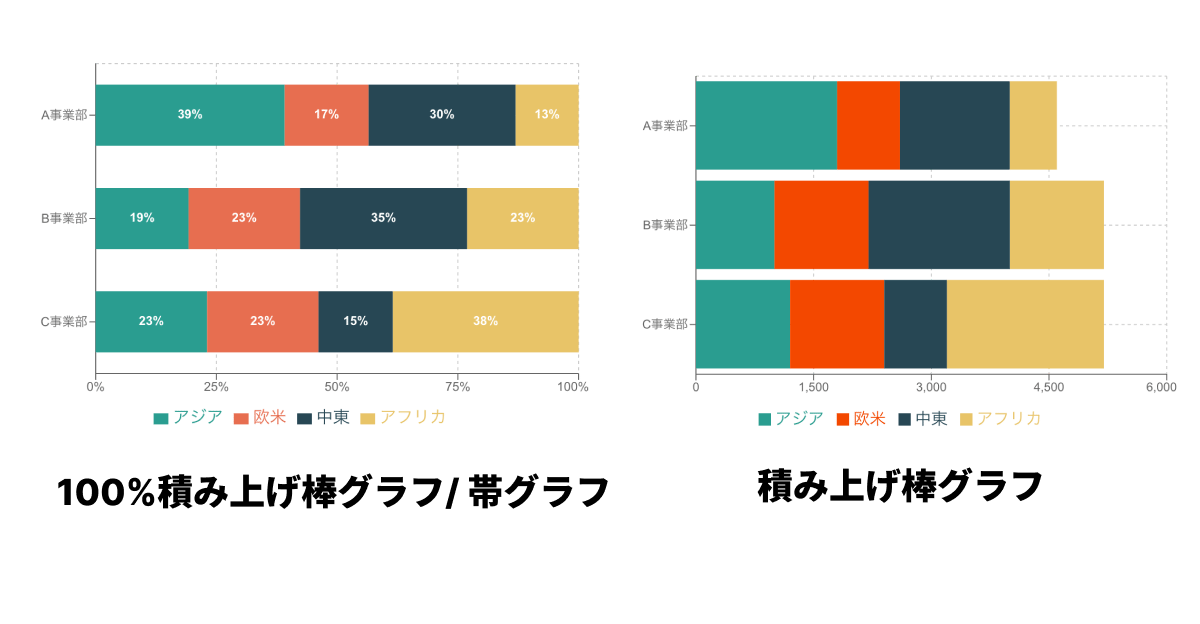

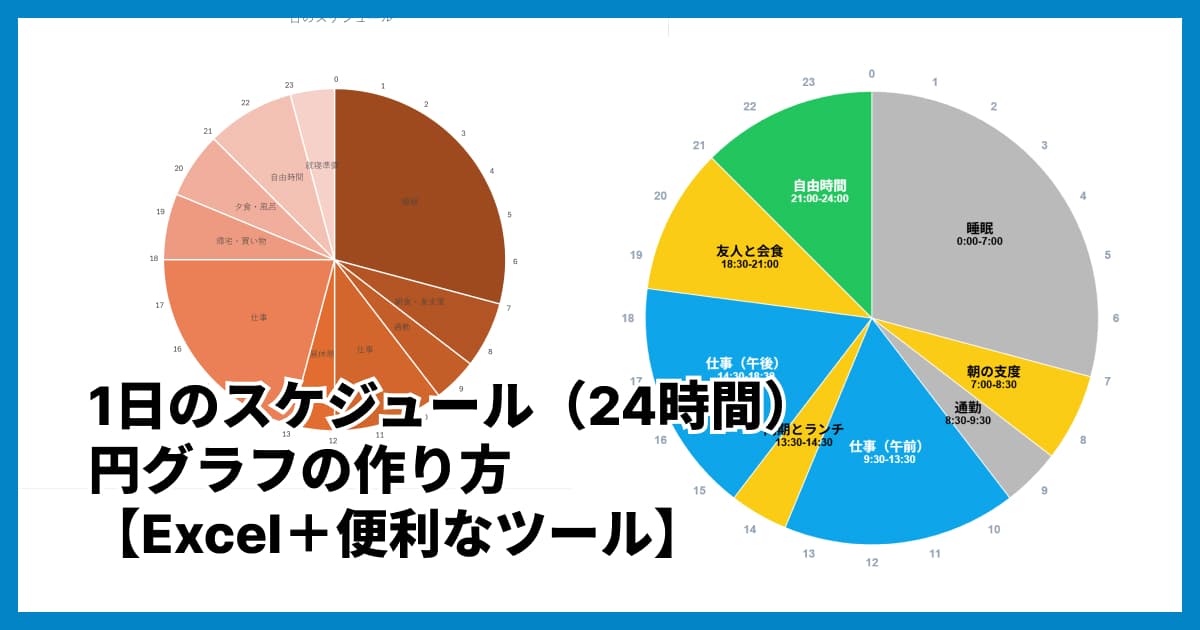

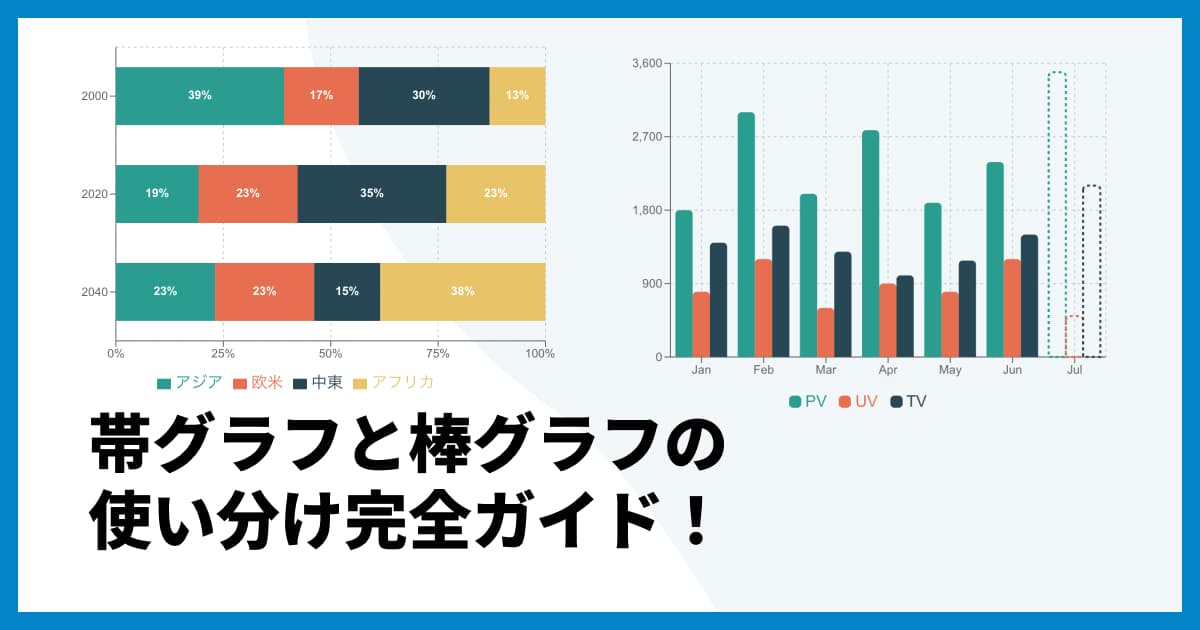

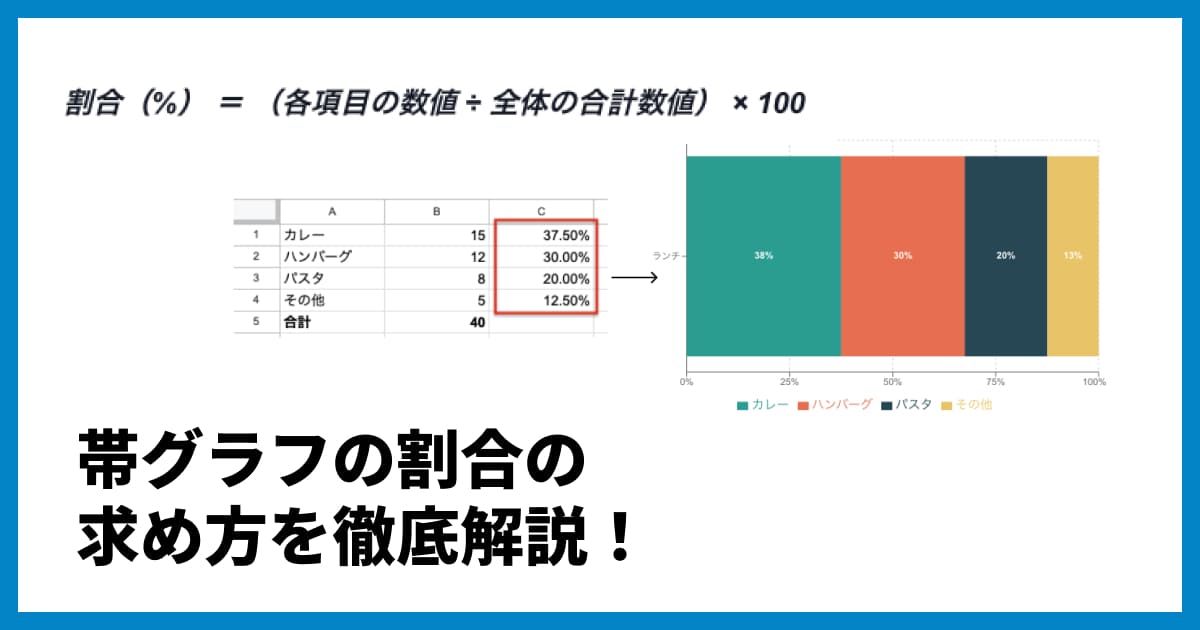

2.【複数比較】グループ間の構成比を比べる(帯グラフ / 100%積み上げ棒グラフ)

.png)

→ 帯グラフ (Band Chart) / 100%積み上げ棒グラフ

複数のグループ(例:部署別、年度別、男女別)で、「全体に対する割合」がどう違うかを比較したい場合に最適です。

例: 「A部署とB部署の年代別の人員構成比を比較したい」「A案とB案のアンケート結果の内訳を比べたい」

特徴:

すべてのグループのグラフを100%の長さ(または高さ)に揃えます。これにより、「全体量」の影響を排除し、純粋な「構成比の違い」だけを明確に比較できます。

使い分け:

帯グラフ(横向き): 項目名が長い場合(部署名、アンケート設問など)に適しています。時系列以外の比較(例:地域別、商品別)でよく使われます。

100%積み上げ棒グラフ(縦向き): 横軸に時間を並べられるため、年度ごと・月ごとなどの「時系列での構成比比較」に適しています。

このグラフは、円グラフを複数並べるよりも、はるかに正確に「割合の違い」を伝えることができます。

xGrapherでは、この比較に強い帯グラフ(100%積み上げ横棒グラフ)も簡単に作成可能です。

※帯グラフの詳細は「帯グラフとは?100%積み上げ棒グラフとの違いと作り方」で解説しています。

3.【実数も比較】全体量と構成比を同時に見る(積み上げ棒グラフ)

.png)

→ 積み上げ棒グラフ (Stacked Bar Chart)

「全体に対する割合」と同時に、「全体量(実数)の大小」も一緒に見せたい場合に適しています。

例: 「各店舗の『売上高(全体量)』と、その中の『商品別売上比率(内訳)』を同時に比較したい」

特徴:

2.の帯グラフ(100%積み上げ)とは異なり、棒の長さ(合計値)がグループごとに異なります。これにより、「A店よりB店の方が売上全体が大きい」ことと、「その内訳はどうなっているか」を同時に表現できます。

注意点:

全体の長さが異なるため、純粋な「割合(%)」だけを比較するのは、2.の帯グラフより少し難しくなります。特に、グラフの中間や上部にある項目の「割合」は比較しにくいです。

4.【時系列】構成比の変化(推移)を見る(100%積み上げ面グラフ)

.png)

→ 100%積み上げ面グラフ (100% Stacked Area Chart)

「全体に対する割合」が、時間と共に「どのように変化してきたか(推移)」を滑らかに見たい場合に最適です。

例: 「この1年間のWebサイト流入経路(検索、SNS、広告)のシェア(割合)の移り変わり」

特徴:

2.の100%積み上げ棒グラフ(縦)を、より滑らかな面で表現したものです。棒グラフが月ごと・年ごとなど離散的なデータに向くのに対し、こちらは日ごと・時間ごとなど、より連続的なデータの変化を追うのに適しています。

各シェアがどのように増減し、シェアを奪い合っているかが視覚的に分かります。

5.【項目多】項目数が多い構成比を見る(ツリーマップ)

.png)

→ ツリーマップ (Treemap)

円グラフや帯グラフでは対応できない、「項目数が非常に多い」データの「全体に対する割合」を見るのに使われます。

例: 「ECサイトの全商品カテゴリ(数百種)のうち、売上の大部分を占めているのはどれか」「国の予算の内訳(多数の項目)」

特徴:

四角形全体を100%とし、各項目の割合を「面積の大きさ」で示します。割合の大きい順に並べることで、多くの項目の中から「どれが大きな割合を占めているか」を一目で把握できます。

円グラフのように扇形が細かくなる問題が発生しません。

ツリーマップは、Excelなどでは作成が少し面倒なグラフの一つですが、構成比の可視化において非常に強力です。

詳細は「ツリーマップとは?特徴と活用例を解説」もご覧ください。

6.【階層】親子関係のある構成比を見る(サンバーストチャート)

.png)

→ サンバーストチャート (Sunburst Chart)

「全体に対する割合」を、さらに「階層構造(親子関係)」でドリルダウンして見たい場合に適しています。

例: 「売上構成比を『地方別』→『都道府県別』→『市区町村別』と、階層ごとに見たい」「組織の人員構成を『部門』→『課』で割合を見たい」

特徴:

円グラフやドーナツグラフを、多層構造にしたようなグラフです。中心に近いほど上位の階層(例:地方)、外側に行くほど下位の階層(例:都道府県)を示します。

全体の構成と、その詳細な内訳を同時に表現できるのが強みです。

ツリーマップも階層を表現できますが、サンバーストチャートはより直感的に「階層」を理解しやすいデザインになっています。

詳しくは「サンバーストチャートとは?階層データを可視化」で解説しています。

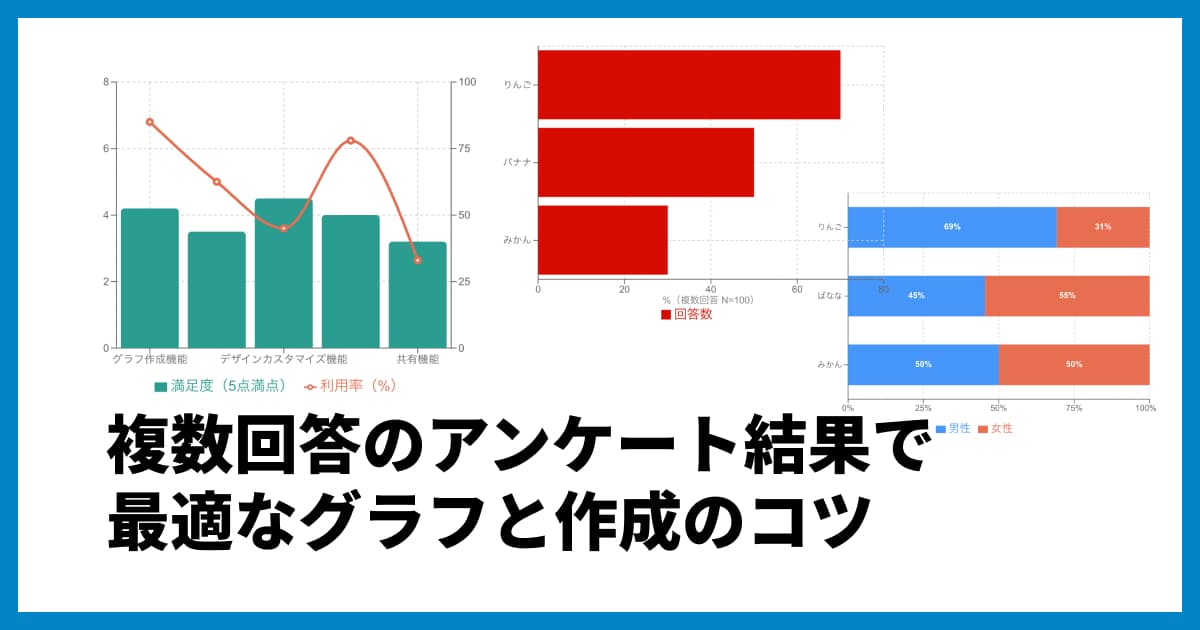

(参考)「割合の数値」の大小を比較する(横棒グラフ)

.png)

→ 横棒グラフ (Horizontal Bar Chart)

もし「全体(100%)の内訳」にこだわる必要がなく、単純に「割合(%)の数値の大小」を見せたいだけであれば、割合の大きい順に並べた「横棒グラフ」が非常に有効です。

例: 「各商品の『不良品率(%)』を比較したい」「各Web広告の『クリック率(%)』をランキングしたい」

特徴:

人間の目は「円の角度」や「積み上げられた帯の長さ」よりも、「横並びの棒の長さ」を比較するのが得意です。

構成比(足して100%になる)である必要はなく、独立したパーセンテージを比較するのに最適です。

棒グラフの基本については「横棒グラフの正しい使い方」も参考にしてください。

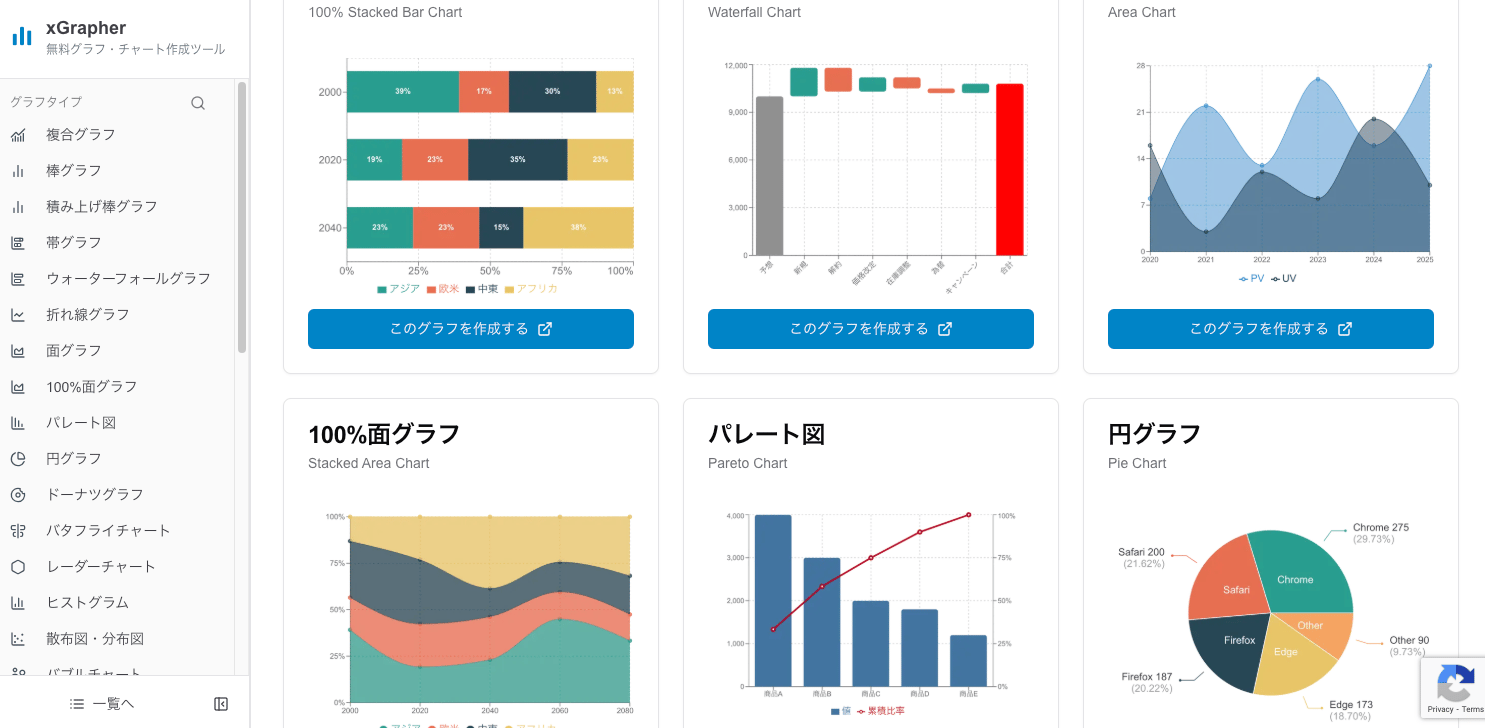

Excel不要!オンラインで高機能な「割合グラフ」を簡単作成

「Excelでツリーマップやサンバーストチャートを作るのは設定が難しい…」

「もっと手軽に見栄えの良い円グラフや帯グラフを作りたい」

そんな時は、オンラインで完結するグラフ作成ツールが便利です。

私たちが運営する「xGrapher」は、専門知識がなくても、ブラウザ上でデータを入力するだけで、誰でも簡単に見やすいグラフが作成できる無料ツールです。

帯グラフ: グループ間の比較に

ツリーマップ: 項目数が多いデータに

サンバーストチャート: 階層データの可視化に

データのコピペですぐにグラフが完成し、デザインの調整もクリック一つ。会員登録なしでも試すことができるので、ぜひ一度、手軽なグラフ作成を体験してみてください。

まとめ:「何を伝えたいか」で最適なグラフを選ぼう

「全体に対する割合」を示すグラフは、一つだけではありません。

単一の内訳: 円グラフ、ドーナツグラフ

グループ間の内訳比較: 帯グラフ、100%積み上げ棒グラフ

実数も同時に比較: 積み上げ棒グラフ

内訳の時系列推移: 100%積み上げ面グラフ

項目数が非常に多い内訳: ツリーマップ

階層のある内訳: サンバーストチャート

重要なのは、「何を伝えたいか(単一の内訳? 比較? 推移?)」「データの特性はどうか(項目数は? 階層は?)」を考え、最適なグラフを選ぶことです。

ぜひ、シーンに合わせた使い分けをマスターして、伝わる資料作成に役立ててください。

「全体に対する割合のグラフ」に関するQ&A

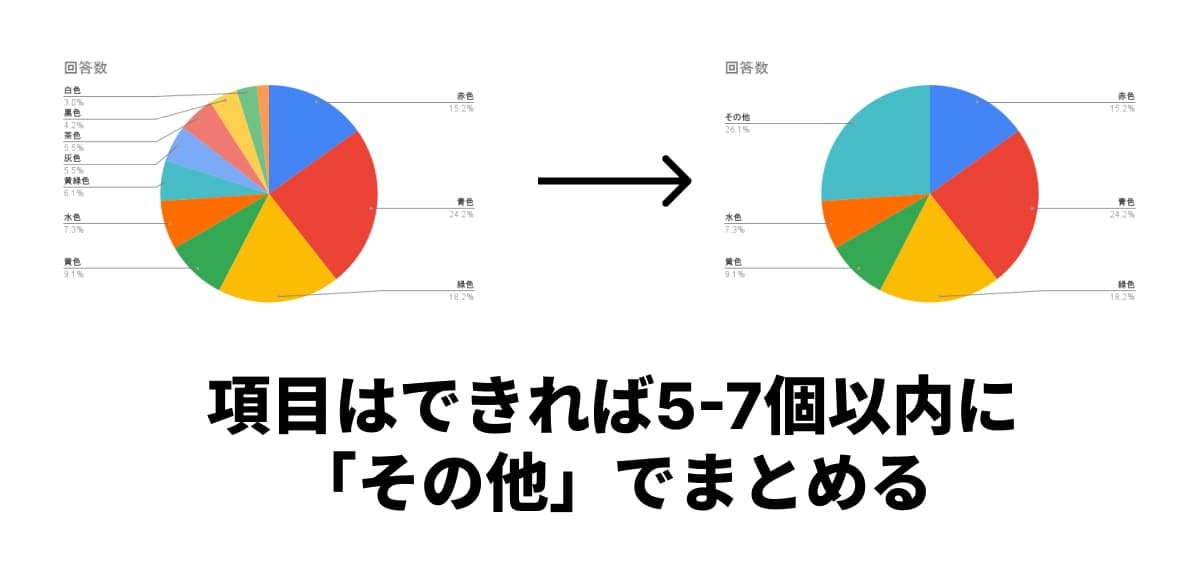

Q1: 円グラフの項目は何個までが良いですか?

A1: 一般的に5〜6個以内が限界とされています。それ以上になると各扇形が細かくなりすぎ、どの項目がどれくらいの割合か判別しにくくなります。

項目が多い場合は、「その他」としてまとめるか、帯グラフやツリーマップの利用を検討してください。

Q2: 円グラフとドーナツグラフは、どう使い分ければ良いですか?

A2: 基本的な機能は同じですが、ドーナツグラフは中央の穴に「合計値」や「データのタイトル」を記載できるメリットがあります。デザイン的な好みで選んでも問題ありませんが、中央に情報を追加したい場合はドーナツグラフが便利です。

.png)

Q3: 割合の「比較」をしたい時、円グラフを2つ並べるのはダメですか?

A3: 推奨されません。人間の目は、隣り合った円グラフの「扇形の角度や面積の違い」を正確に比較するのが苦手だからです。複数のグループの構成比を比較したい場合は、必ず「帯グラフ」や「100%積み上げ棒グラフ」を使用してください。

Q4: 帯グラフと100%積み上げ棒グラフの違いは?

A4: 本質的には同じグラフで、向きが違うだけです。一般的に、時系列(年ごと、月ごと)の比較には横軸に時間を取れる「100%積み上げ棒グラフ(縦)」が使われます。それ以外(部署ごと、地域ごとなど)で項目名が長い場合は「帯グラフ(横)」が見やすいです。

.png)

Q5: 積み上げ棒グラフと100%積み上げ棒グラフの違いは?

A5: 「100%積み上げ」は、すべての棒の長さを強制的に100%に揃え、純粋な「割合(%)」の比較に特化します。通常の「積み上げ棒グラフ」は100%に揃えないため、「割合」と同時に「全体量(実数)」の大小も比較できる点が異なります。

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)