ツリーマップとは?メリット・デメリットから無料での作り方、活用事例までやさしく解説

たくさんのデータの中から、「何が一番大きくて、全体の中でどれくらいの割合を占めているのか」を一目で把握したいと思ったことはありませんか?

例えば、会社の部門別売上や、ウェブサイトのアクセス流入源など、複雑なデータを前にして、どこから手をつければ良いか分からなくなることもあるでしょう。そんな時に役立つのがツリーマップです。

ツリーマップは、大きな長方形の中に小さな長方形を敷き詰めたような見た目のグラフで、階層構造を持つデータを面積の大きさで直感的に表現できます。

この記事では、ツリーマップの基本から、メリット・デメリット、具体的な活用事例、そして誰でも簡単に作成できる方法まで、分かりやすく解説していきます。

この記事の内容(目次)

一目でわかる!ツリーマップの仕組みと特徴

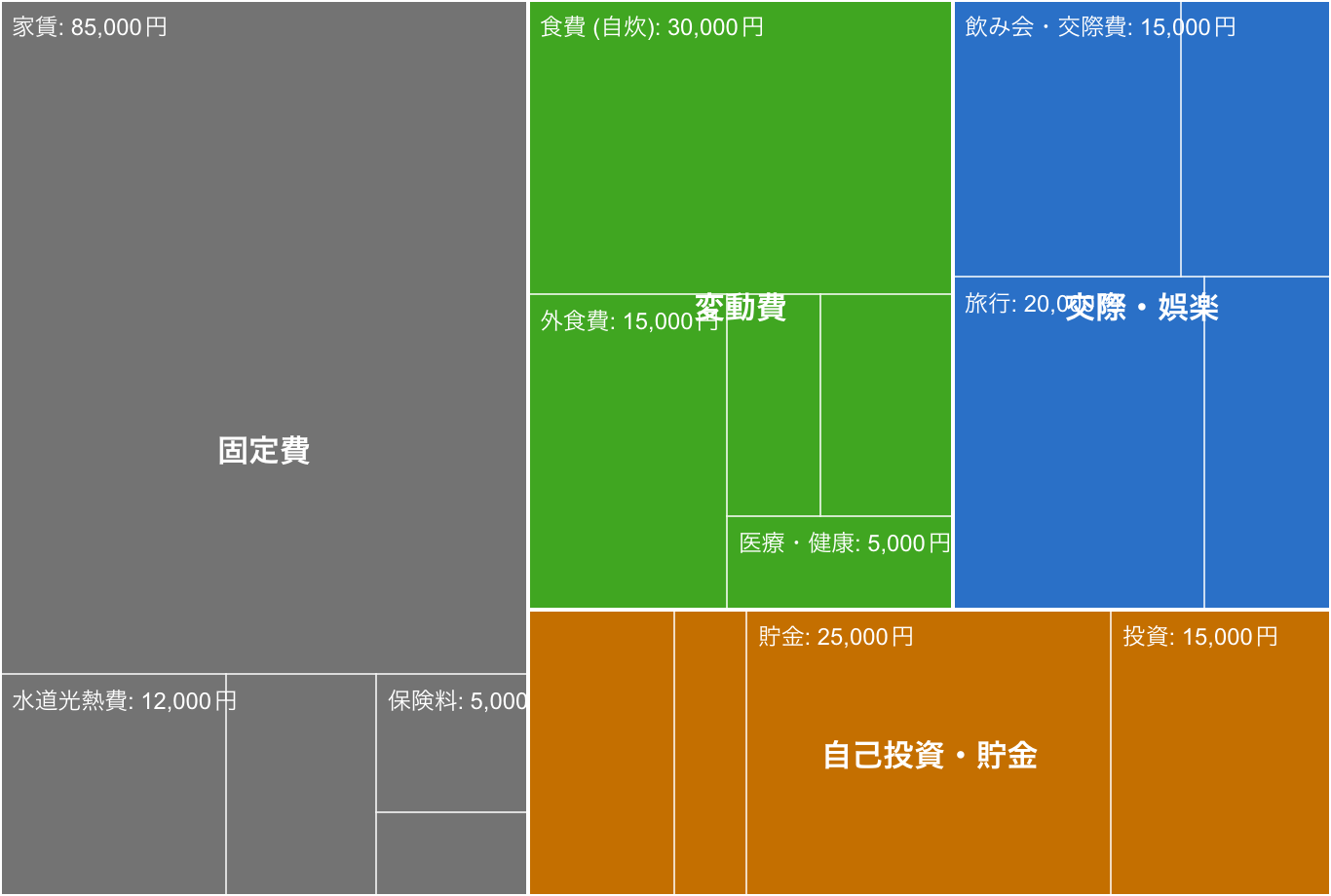

ツリーマップ(Treemap)は、その名の通り「木(ツリー)のような階層構造」を「地図(マップ)のように」平面で表現するグラフです。全体の大きな四角形がデータ全体(合計値)を表し、その中が各項目の四角形に分割されます。

面積の大きさ: 各項目の量の大きさを表します。面積が大きいほど、その項目が全体に占める割合が大きいことを意味します。

色: カテゴリやグループを分けるために使われます。同じ色の四角形は同じグループに属していることを示します。

階層構造: 大きな四角形(親カテゴリ)の中に、さらに小さな四角形(子カテゴリ)を配置することで、データの親子関係を表現できます。

これにより、「どのグループ」の「どの項目」が「どれくらいの割合」を占めているのかを、視覚的に素早く理解することができるのです。

ツリーマップのメリット(長所)

ツリーマップには、他のグラフにはない優れた点がいくつかあります。

メリット1:大量のデータを一覧できる

円グラフや棒グラフでは表現しきれないような、数百、数千といった大量のデータ項目でも、一つのグラフ内にまとめて表示することができます。特に、多くの項目を持つ階層データを扱う際にその真価を発揮します。

メリット2:構成比を直感的に把握できる

各項目の大きさが面積で表現されるため、全体に占める割合や項目間の規模の違いをパッと見て直感的に理解できます。最も影響の大きい項目がどれなのかをすぐに見つけ出すことができます。

メリット3:スペースを効率的に使える

限られたスペースの中に多くの情報を詰め込むことができるため、ダッシュボードやレポート画面など、表示領域が限られている場合に非常に有効です。

ツリーマップのデメリット(短所)と注意点

非常に便利なツリーマップですが、万能というわけではありません。注意すべき点も理解しておきましょう。

デメリット1:細かい数値の正確な比較が難しい

面積のわずかな違いを人間の目で正確に比較するのは困難です。そのため、「AはBの何倍か」といった厳密な数値比較には向いていません。正確な比較が必要な場合は、棒グラフなど他のグラフと使い分けるのが良いでしょう。

デメリット2:階層が深すぎると見づらくなる

データの階層が3層、4層と深くなりすぎると、グラフが細かく分割されすぎてしまい、かえって見づらくなることがあります。2階層程度のデータに適用するのが最も効果的です。

デメリット3:マイナスの値や合計が0になるデータを表現できない

ツリーマップは面積で量を表現するため、マイナスの値を含むデータや、合計が0になるようなデータの可視化には使えません。

ツリーマップはどんな時に使う?具体的な活用事例

理論だけでなく、実際にどのような場面でツリーマップが活躍するのか、具体的な事例を見ていきましょう。

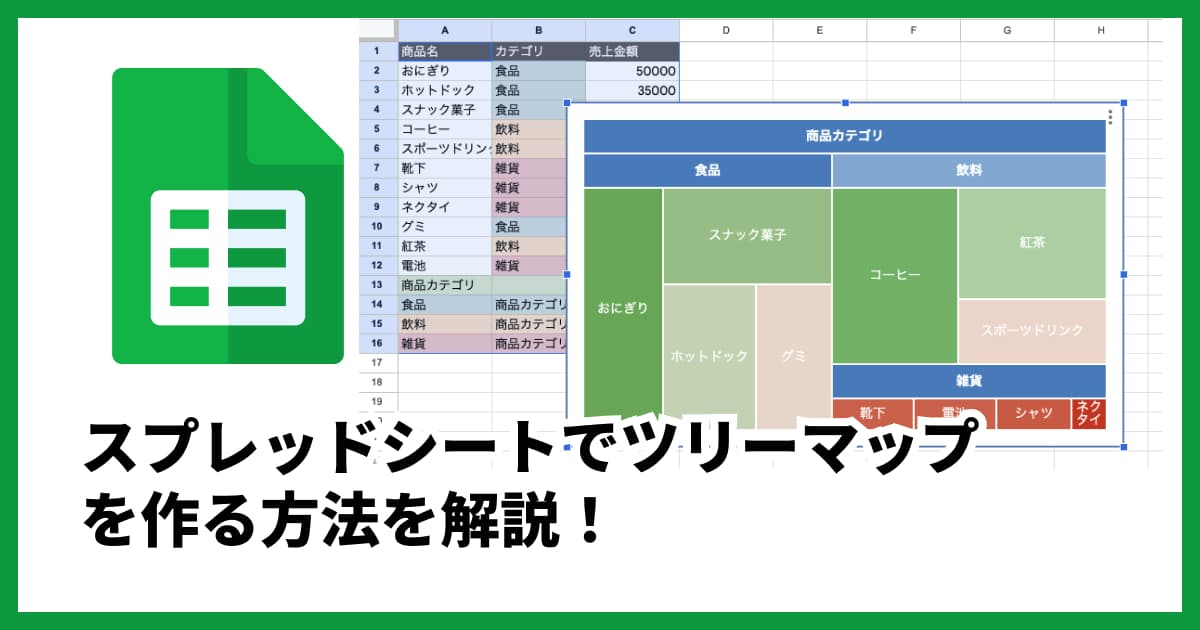

活用事例1:売上データの分析

「商品カテゴリ」を親階層、「個別の商品名」を子階層としてツリーマップを作成します。

.png)

これにより、「どのカテゴリの、どの商品が一番の売れ筋なのか」が一目瞭然になります。

活用事例2:ウェブサイトのアクセス解析

.png)

「参照元メディア(Google検索、SNSなど)」を親階層、「具体的な流入キーワードや参照サイト」を子階層で可視化します。

どのチャネルからのアクセスが最も多いのか、貢献度の高い流入源は何かを素早く特定できます。

活用事例3:ディスク使用量の可視化

パソコンのハードディスク内で、「どのフォルダ」が「どのくらい容量を消費しているか」を示すのにも使われます。

.png)

容量の大きい不要なファイルを見つけ出すのに役立ちます。

活用事例4:投資ポートフォリオの可視化

「資産クラス(株式、債券、不動産など)」を親階層、「個別の銘柄やファンド」を子階層としてツリーマップを作成します。

.png)

これにより、ポートフォリオ全体の中でどの資産クラス、どの銘柄への投資比率が高いのかを視覚的に把握できます。

リバランスを検討する際の判断材料として役立ちます。

他のグラフとの違い(サンバーストチャート・円グラフなどとの違い)

ツリーマップは階層構造を持つデータを可視化するのに優れたグラフですが、似たような目的で使われるグラフもいくつか存在します。ここでは、代表的な「サンバーストチャート」と「円グラフ」との違いを解説します。

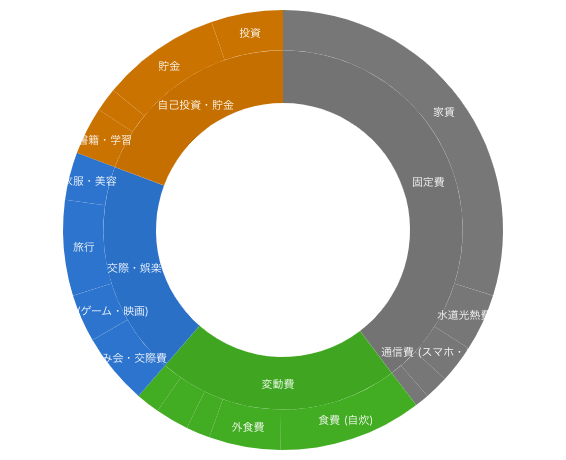

サンバーストチャートとの違い

サンバーストチャートもツリーマップと同様に、階層構造を持つデータを可視化するためのグラフです。

表現形式: ツリーマップが長方形を入れ子にして階層を表現するのに対し、サンバーストチャートは円を中心から外側に向かって階層的に配置します。

得意なこと:

ツリーマップ: 各要素の量的比較に優れています。長方形の面積で量が表現されるため、どの項目が全体の中で大きな割合を占めているかを直感的に把握できます。

サンバーストチャート: 階層の深さや構造を表現するのが得意です。中心から外側に向かって階層が展開されるため、データの親子関係が分かりやすいです。

使い分け:

ツリーマップが適しているケース: 階層内の各項目の構成比や量的インパクトを比較したい場合。(例:製品カテゴリ別の売上比較)

サンバーストチャートが適しているケース: 階層全体の構造や、ある項目がどのように分解されていくかを視覚的に示したい場合。(例:組織図やファイルディレクトリの構造)

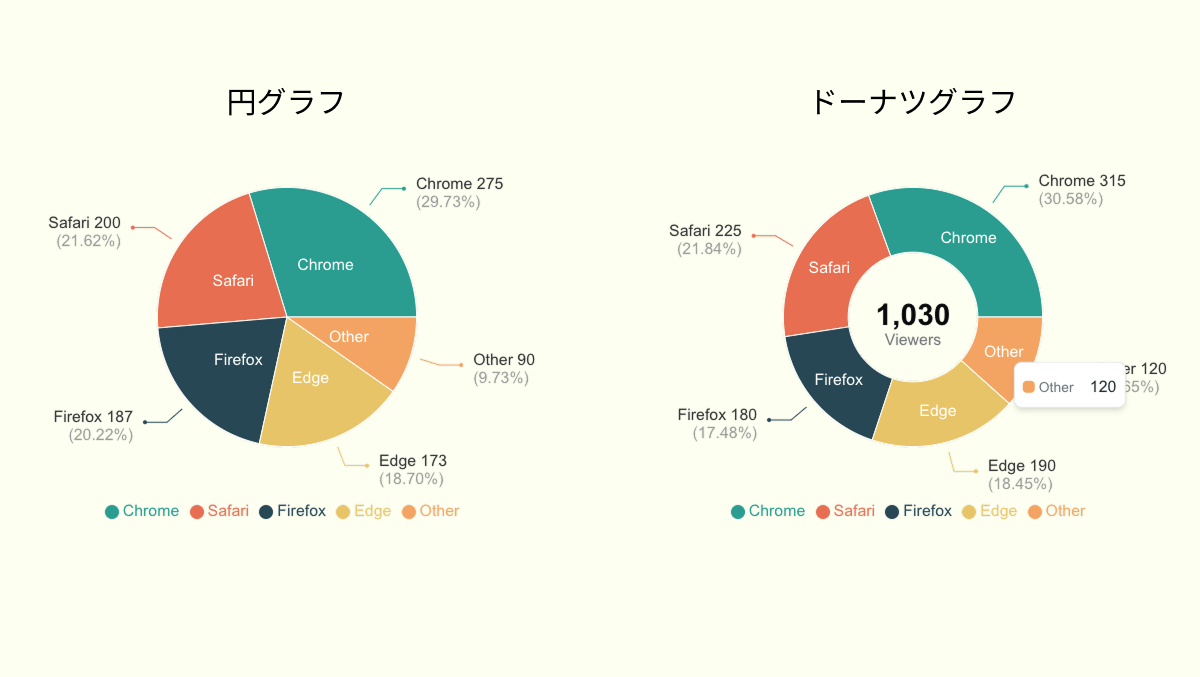

円グラフとの違い

円グラフやドーナツチャートは、全体に対する各項目の割合を示すためによく使われるグラフです。

[円グラフとドーナツチャートの例]

階層の扱い: 円グラフは単一階層のデータしか表現できません。一方、ツリーマップは多階層のデータを一度に表現できます。

比較のしやすさ:

円グラフは、各項目の角度で割合を表現するため、項目数が多くなるとそれぞれの差を正確に比較するのが難しくなります。

ツリーマップは面積で比較するため、項目数が多くても比較的容易に大小関係を把握できます。

使い分け:

円グラフが適しているケース: 全体に対する構成比をシンプルに示したい場合で、かつ項目数が少ない(5〜6項目程度)場合。

ツリーマップが適しているケース: 複数の階層を持つデータの構成比を一度に可視化したい場合や、項目数が多い場合。

ツリーマップの作り方【無料ツールで簡単作成】

ツリーマップは専門的なツールがないと作れない、と思っていませんか?実は、身近なツールや無料のオンラインサービスで簡単に作成できます。

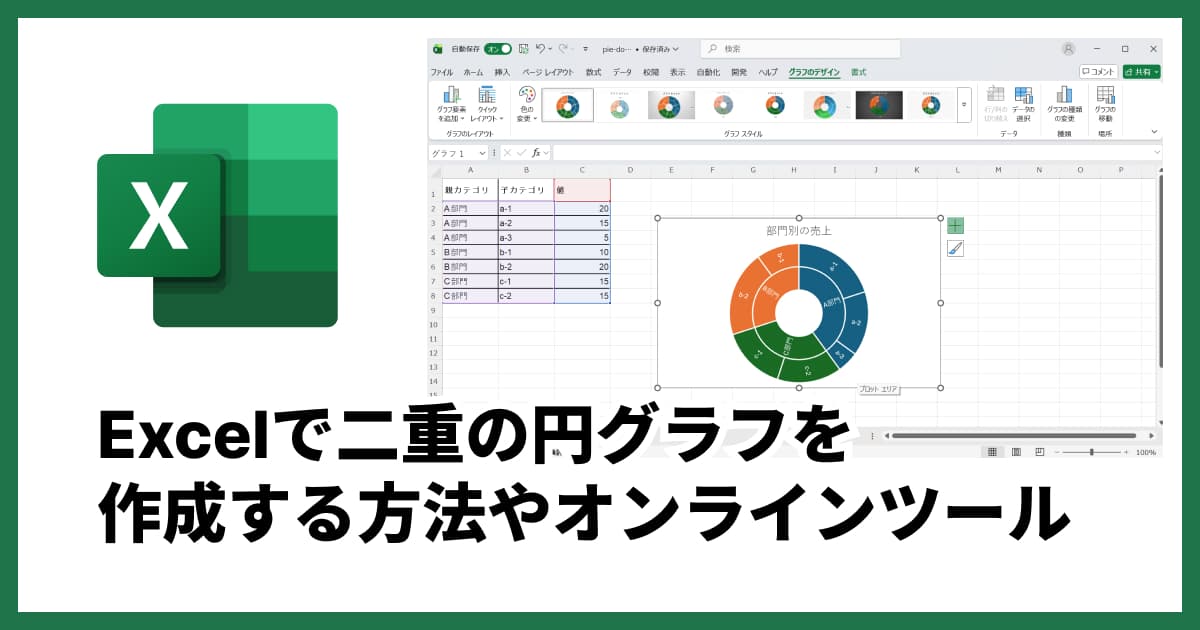

Excelでの作り方

Excel 2016以降のバージョンであれば、標準機能としてツリーマップが搭載されています。

階層構造を持つデータ(カテゴリ、項目、数値など)を用意します。

データ範囲を選択します。

「挿入」タブから「グラフ」→「階層構造」→「ツリーマップ」を選択します。

これだけで基本的なツリーマップが作成できます。

>> Excel(エクセル)でのツリーマップの作り方の詳細解説

※ExcelなどOfficeソフトをお持ちでない方はGoogleスプレッドシートを利用したツリーマップの作成方法も解説しています。

オンラインツールでもっと手軽に!

「もっと手軽に、デザイン性の高いツリーマップを作りたい」「共同編集をしたい」という方には、オンラインのグラフ作成ツールがおすすめです。

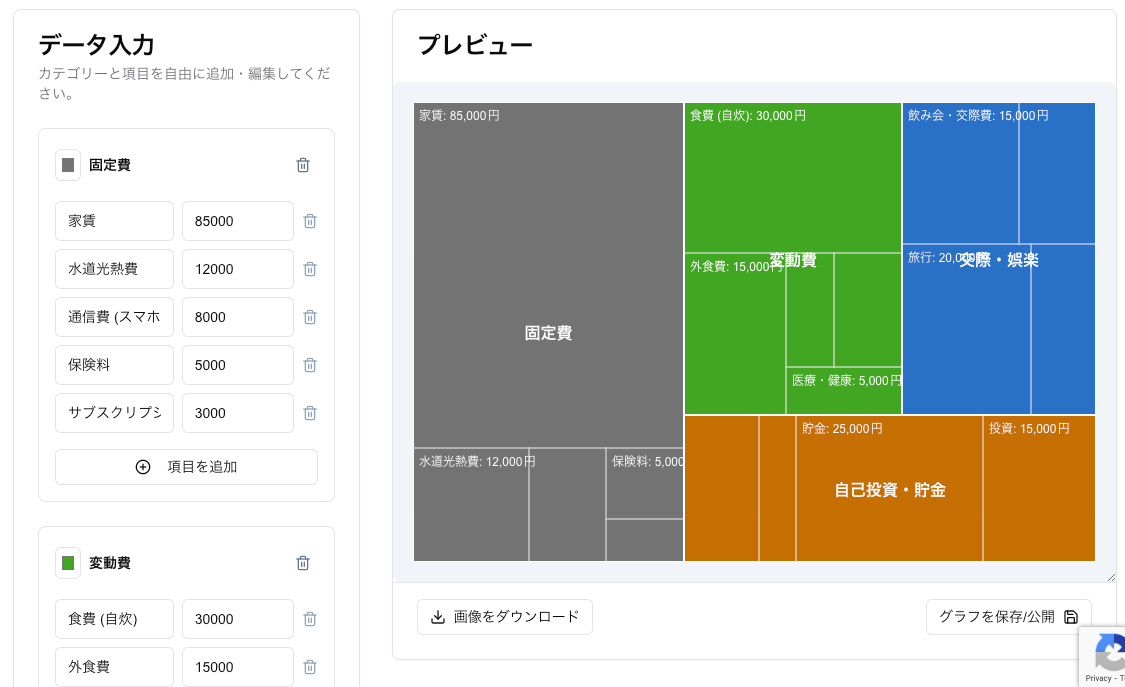

私たちが運営するxGrapherも、もちろんツリーマップの作成に対応しています。

xGrapherなら、データをコピー&ペーストするか、CSVファイルをアップロードするだけで、Web上で直感的に美しいツリーマップを作成できます。色のカスタマイズやラベルの調整も簡単で、作成したグラフはすぐにURLで共有したり、画像としてダウンロードしたりすることが可能です。

また画像では構成比率の小さい項目は視認しづらいですが、xGrapherでWEB上で共有すると小さいパネルの内容も表示することができます。

xGrapherの使い方

xGrapherへアクセスします

グラフの種類から「ツリーマップ」を選択

データ入力と必要に応じてデザイン調整

「画像をダウンロード」ボタンからダウンロードするか「グラフを保存公開」ボタンからWEB上に直接公開することもできます

ツリーマップについてよくある質問(Q&A)

ここに文字を入力ツリーマップに関してよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

Q1. ツリーマップはどのようなデータの可視化に最も適していますか?

A1. 階層構造(親子関係)を持つデータの構成比を理解するのに最も適しています。例えば、「カテゴリ→サブカテゴリ→商品」といった階層を持つ売上データや、PC内の「フォルダ→サブフォルダ→ファイル」のディスク使用量などを可視化するのに最適です。全体の中でどの要素が大きな割合を占めているかを一目で把握できます。

Q2. ツリーマップでマイナスの値を表現できますか?

A2. いいえ、原則として表現できません。ツリーマップは各要素の量を「面積」で表現するため、面積がマイナスになることはありません。利益と損失のようにプラスとマイナスの両方の値を含むデータを可視化したい場合は、棒グラフやウォーターフォールチャートなど、他のグラフを利用する必要があります。

Q3. ツリーマップはどのくらいの階層の深さまで扱えますか?

A3. 技術的には多くの階層を表現できますが、人間が直感的に理解しやすいのは3〜4階層程度までです。階層が深くなりすぎると、各要素を表す長方形が非常に小さくなり、ラベルも表示できなくなるため、かえって分かりにくくなってしまいます。

Q4. ツリーマップはどのようなツールで作成できますか?

A4. 様々なツールで作成可能です。

xGrapher: オンラインで手軽にツリーマップ作成・公開が可能

BIツール: TableauやGoogleデータポータル、Microsoft Power BIなどには標準機能として搭載されています。

表計算ソフト: Microsoft Excel (2016以降) にも「ツリーマップグラフ」として組み込まれています。

プログラミングライブラリ: Pythonの

MatplotlibやPlotly、JavaScriptのD3.jsなどを使えば、より自由にカスタマイズしたツリーマップを作成できます。

Q5. ツリーマップと棒グラフはどのように使い分ければ良いですか?

A5. データの構造によって使い分けます。

棒グラフ: 単一階層の項目同士の量を正確に比較する場合に適しています。(例:各商品の売上比較)

ツリーマップ: 複数階層にまたがるデータ全体の構成比を把握したい場合に適しています。ツリーマップは、いわば複数の棒グラフを一つのビューにまとめたような役割を果たします。

まとめ

今回は、階層構造を持つデータを可視化するのに非常に強力なツールであるツリーマップについて解説しました。

ツリーマップは、階層データを面積と色で表現するグラフ

メリットは、大量のデータを一覧でき、構成比を直感的に把握できること

デメリットは、細かい数値比較が苦手なこと

売上分析やアクセス解析など、ビジネスの様々な場面で活用できる

ExcelやxGrapherのようなオンラインツールで誰でも簡単に作成できる

複雑に見えるデータも、適切なグラフを選ぶことで、思わぬインサイト(洞察)を得ることができます。ぜひ、あなたのデータ分析にツリーマップを活用してみてはいかがでしょうか。

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)