面グラフとは?折れ線グラフとの違い、種類、作り方を初心者にも分かりやすく解説

「売上の推移」や「サイトのアクセス数の変化」といったデータを、グラフで分かりやすく表現したいと思ったことはありませんか?

そんな時に活躍するのが面グラフです。折れ線グラフと似ていますが、データの「量」や「規模」を視覚的に強調できるという大きな特徴があります。

この記事では、面グラフの基本から、種類ごとの使い分け、そして見やすいグラフを作成するためのコツまで、初心者の方にも分かりやすく解説していきます。

この記事の内容(目次)

面グラフとは?時間と共に変化する「量」を可視化するグラフ

面グラフは、折れ線グラフとX軸(横軸)で囲まれた領域を塗りつぶしたグラフです。主に、時間の経過とともに数値(量)がどのように変化したかを示すのに適しています。

.png)

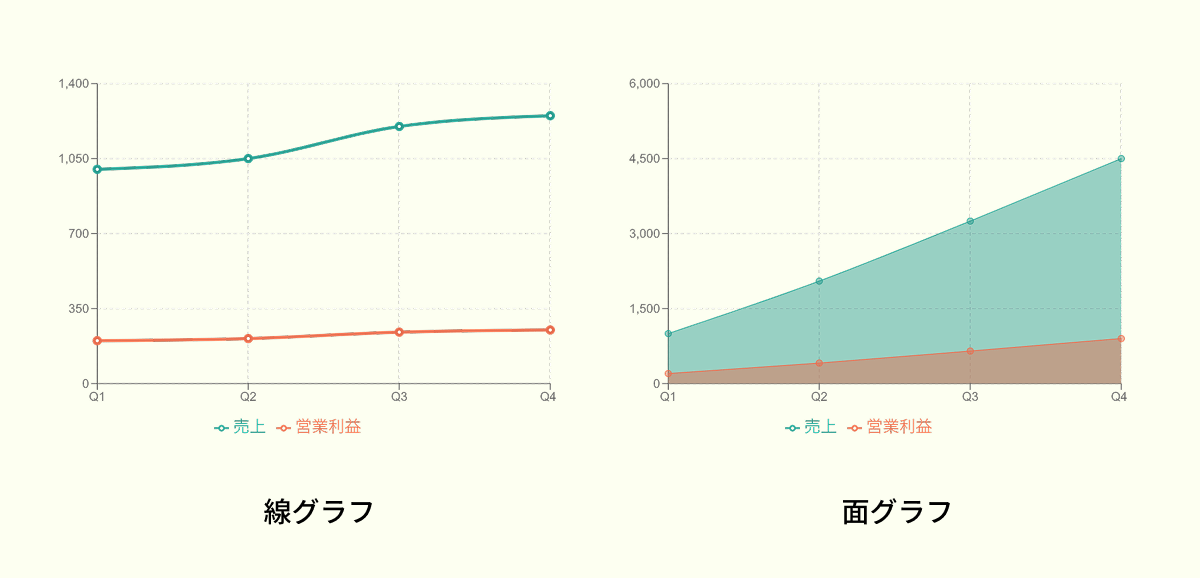

折れ線グラフが「変化のスピード」や「傾向」を捉えるのが得意なのに対し、面グラフは塗りつぶされた面積によって「量の大きさ」や「規模の推移」を直感的に伝えることができます。

線(折れ線)グラフとの根本的な違い

面グラフと折れ線グラフのどちらを使うべきか迷う方は多いでしょう。違いはシンプルです。

折れ線グラフ: 点と線でデータの推移を示します。変化のトレンドや、複数データの数値を正確に比較するのに向いています。

面グラフ: 線と軸で囲まれた面を塗りつぶします。推移とともに、その時点での「量」や「ボリューム感」を強調するのに向いています。

例えば、月ごとの売上データをグラフにする場合、折れ線グラフなら「先月より急に伸びたな」という変化率が分かりやすく、面グラフなら「今月はこれだけの売上規模があったんだな」というボリューム感が伝わりやすい、という使い分けができます。

面グラフの種類と使い分け|データに合わせて選ぼう

面グラフには、主に3つの種類があります。表現したい内容に合わせて正しく使い分けることが、伝わるデータ可視化の第一歩です。

基本の面グラフ (Area Chart)

単一のデータ系列の量の推移を示す、最もシンプルな面グラフです。

.png)

複数の系列を重ねて表示することもできますが、後ろのデータが隠れて見えにくくなることがあるため、後述する「透明度」の活用が必須です。

積み上げ面グラフ (Stacked Area Chart)

複数のデータ系列の内訳と、その合計量の推移を同時に示すグラフです。各系列の値が文字通り積み上げられて表示されるため、全体のボリュームがどのように変化し、その内訳がどうなっているのかを一目で把握できます。

(例) 会社全体の売上推移と、その中でのA事業部、B事業部、C事業部の売上構成の変化を見たい時など。

.png)

推移が重要でなく単純に割合を示したい場合は円グラフが向いています。

100%積み上げ面グラフ (100% Stacked Area Chart)

全体の合計を常に100%として、その中での各データ系列の構成比(割合)が時間と共にどう変化したかを示すグラフです。

.png)

全体の総量は分かりませんが、内訳の比率の変化を追いたい場合に非常に有効です。同様の趣旨のグラフには帯グラフ(100%積み上げ棒グラフ)があります。

.png)

上記の二つは例えるのであれば動画と写真です。

100%積み上げ面グラフ = 動画

時間と共に連続的に構成比がどう変化していくか、その流れ(推移)を表現するのが得意です。

帯グラフ(100%積み上げ棒グラフ) = 写真

ある特定の時点や、異なるカテゴリごとの構成比を比較するため、静的なスナップショットを見せるのが得意です。

面グラフはどんな時に使う?具体的な活用シーン

面グラフが特に力を発揮する、具体的なビジネスシーンやデータ分析の場面を紹介します。

売上やWebサイトのアクセス数の推移

月別、日別の売上高や利益の推移など、ボリューム感を伝えたいデータに最適です。積み上げ面グラフを使えば、商品カテゴリ別や店舗別の売上内訳も同時に示せます。.png)

アンケート結果の時系列変化

「製品Aの満足度」について「満足」「普通」「不満」の回答者数の推移を積み上げ面グラフで示すことで、全体の回答者数の変化と、各回答の割合の変化を同時に見ることができます。.png)

市場シェアの推移

競合他社との市場シェアが年々どのように変化しているかを示すには、100%積み上げ面グラフが最適です。各社の盛衰が視覚的に理解できます。.png)

【簡単作成】オンラインツールで面グラフを作ってみよう

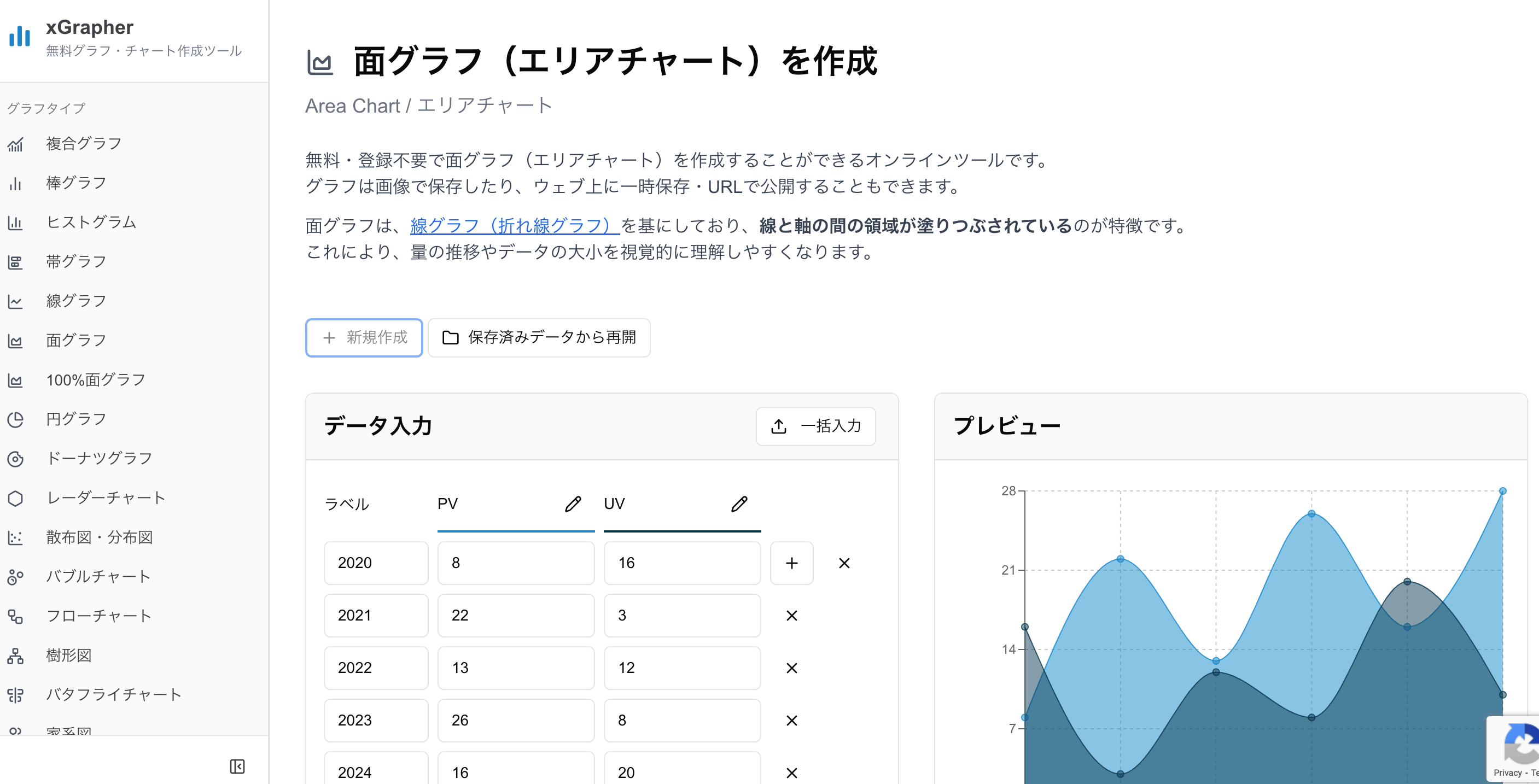

「面グラフって作るのが難しそう…」と感じるかもしれませんが、専門的なソフトは必要ありません。今すぐ使える便利なオンラインツールがあります。

私たちが運営する xGrapher は、会員登録不要で、ブラウザ上ですぐに本格的なグラフを作成できる無料のオンラインツールです。データの入力も簡単で、直感的な操作で見た目を整えることができるので、初心者の方でも安心です。

以下のページから、すぐに面グラフの作成を試すことができます。ぜひ、お手元のデータでその手軽さを体験してみてください。

作り方はとてもシンプルです。

面グラフ作成サイトにもしくは100%面グラフ作成サイトアクセスし、サンプルデータをクリア。

お手元のデータをコピー&ペーストするか、直接入力。

グラフの種類(面グラフ、積み上げ面グラフなど)を選択。

タイトルや色、ラベルなどを自由にカスタマイズ。

完成したグラフを画像としてダウンロード!

見やすい面グラフを作成するための3つのコツ

情報を正しく、そして分かりやすく伝えるために、面グラフ作成時にはいくつか気をつけたいポイントがあります。

1. 色の選び方と透明度の活用

複数の系列を重ねる場合、色が濃すぎると後ろのデータが完全に見えなくなってしまいます。各系列の色に透明度を設定するのが鉄則です。これにより、重なり部分も透けて見え、データの全体像が把握しやすくなります。

2. 系列の順番に気を配る

積み上げ面グラフでは、値の変動が少ない(安定している)系列を下に、変動が大きい系列を上に配置すると、グラフ全体が安定して見やすくなります。

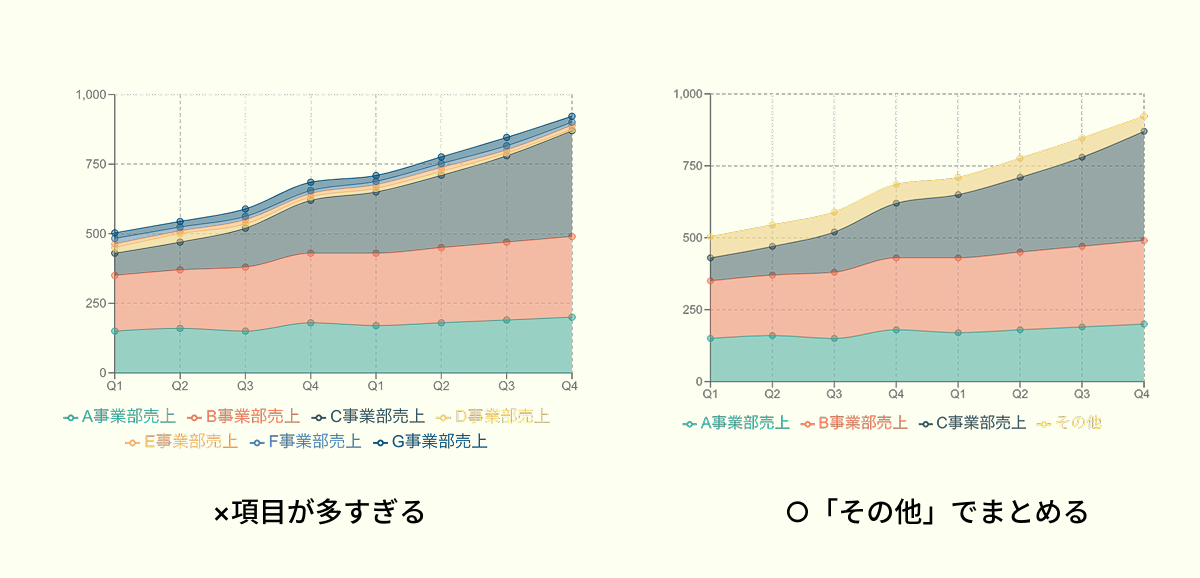

3. データ系列は多くしすぎない

これは多くのグラフに共通する注意点ですが、特に面グラフでは系列が多すぎると、色が混じり合って非常に見づらくなります。多くても4〜5系列程度に絞るのがおすすめです。それ以上になる場合は、データをグルーピングするか、別のグラフの利用を検討しましょう。

面グラフに関するよくある質問(Q&A)

Q1. 面グラフと折れ線グラフ、結局どちらを使えば良いですか?

A1. 量の大きさや合計値を強調したい場合は面グラフ、変化のトレンドや複数の系列の数値を正確に比較したい場合は折れ線グラフが適しています。伝えたいメッセージによって使い分けるのがベストです。

Q2. 積み上げ面グラフのデータ系列は何個までが適切ですか?

A2. 見やすさを保つためには、5つ以内が推奨されます。系列が多すぎると、各系列の細かな変化が読み取りにくくなります。系列が多い場合は「その他」にまとめるなど工夫するのがおすすめです。

Q3. 面グラフの色選びにコツはありますか?

A3. 同系色のグラデーションを使ったり、透明度を設定したりするのが効果的です。また、一番強調したい系列にだけアクセントカラーを使うと、視線を誘導できます。

Q4. 負の値(マイナス)があるデータも面グラフにできますか?

A4. 技術的には可能ですが、面グラフは「量」や「積み重ね」を表現する性質上、負の値を含むデータにはあまり適していません。マイナスの値がある場合は、折れ線グラフや棒グラフの方が誤解なく伝えられます。

.png)

Q5. 面グラフを無料で簡単に作れるおすすめのツールはありますか?

A5. xGrapher (https://xgrapher.com/) がおすすめです。インストール不要で、Webブラウザからすぐに利用できます。直感的なインターフェースで、誰でも簡単に見栄えの良い面グラフを作成し、画像として保存できます。

まとめ

面グラフは、時間の経過に伴う量の変化や内訳の推移を視覚的に表現するのに非常に強力なツールです。

折れ線グラフとの違いを理解する

「基本」「積み上げ」「100%積み上げ」をデータに応じて使い分ける

見やすくするためのコツ(色、順番、系列数)を意識する

これらのポイントを押さえるだけで、あなたのデータはもっと分かりやすく、説得力を持つようになります。

xGrapher のような無料オンラインツールを使えば、誰でも手軽に質の高い面グラフを作成できます。ぜひこの記事を参考に、あなたのデータ可視化に面グラフを活用してみてください。

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)