横棒グラフの基礎知識と縦棒グラフとの違いや作成方法を解説

データを分かりやすく可視化したいとき、多くの人が棒グラフを思い浮かべるでしょう。その中でも「横棒グラフ」は、項目の比較やランキングを示す際に非常に強力なツールです。縦に伸びる棒グラフとは少し違った特徴があり、適切に使うことで、データが持つメッセージをより直感的に、そして明確に伝えることができます。

この記事では、横棒グラフの基本的な知識から、縦棒グラフとの使い分け、作成時のコツまでを分かりやすく解説します。プレゼン資料やレポート、Webコンテンツで「どのグラフを使えばいいんだろう?」と悩んだときに、ぜひ参考にしてください。

この記事の内容(目次)

【使い分け】横棒グラフと縦棒グラフ、どっちを選ぶ?

.png&w=3840&q=75)

横棒グラフと縦棒グラフはよく似ていますが、それぞれに得意なデータの見せ方があります。どちらを使うべきか迷ったときは、以下の特徴を参考にしてみてください。

はい、承知いたしました。 横棒グラフと縦棒グラフの使い分けが一目でわかる比較表を作成します。

【比較表】横棒グラフ vs 縦棒グラフ

比較項目 | 横棒グラフ | 縦棒グラフ |

|---|---|---|

得意なこと | 項目ごとの量の比較、ランキング | 時系列に沿った量の変化 |

適したデータ | ・アンケート結果 ・売上ランキング ・国別や地域別の比較 | ・売上やアクセス数の推移 ・気温や降水量の変化 ・株価の変動 |

項目名の長さ | 長い項目名でも見やすい | 長いと読みにくくなる(斜め表示や改行が必要) |

項目数 | 多い場合でも、縦に並ぶので見やすい | 項目数が多いと、横に間延びして見にくい |

視線の動き | 上から下へ(ランキングを把握しやすい) | 左から右へ(時間の流れを追いやすい) |

イメージ | 静的な比較、順位付け | 動的な変化、トレンド |

横棒グラフが適しているケース

項目名が長い場合

アンケートの質問項目や商品名など、ラベルが長文になるときに最適です。縦棒グラフだと文字が斜めになったり改行されたりして読みにくくなりますが、横棒グラフなら各項目を左から右へ自然に読むことができます。.png&w=3840&q=75)

ランキングや順位を示したい場合

横棒グラフは人間の視線の動きに合っており、上から下へと順位を追ってデータを比較するのに適しています。国別の人口ランキングや、売上トップ10などを表現するのに効果的です。.png&w=3840&q=75)

比較する項目数が多い場合

項目数が10個以上になるような場合でも、縦にスクロールしながら全体像を把握しやすいため、縦棒グラフよりもすっきりと見せることができます。.png&w=3840&q=75)

縦棒グラフが適しているケース

時系列の変化を示したい場合

月ごとの売上推移や年間の気温変化など、時間の流れに沿ったデータの変化を示す場合は、横軸に時間をとる縦棒グラフの方が直感的に理解しやすいです。.png&w=3840&q=75)

比較する項目数が少ない場合

項目数が5〜7個程度であれば、縦棒グラフでもすっきりと見やすく表現できます。.png&w=3840&q=75)

迷ったときは、「項目名の長さ」と「時系列データかどうか」を基準に考えると、適切なグラフを選ぶことができます。

横棒グラフを使う3つのメリット

横棒グラフを効果的に使うことで、データは格段に分かりやすくなります。ここでは、横棒グラフが持つ主なメリットを3つ紹介します。

メリット1:項目名が長くても見やすい

最大のメリットは、やはり項目ラベルの読みやすさです。「20代女性が選ぶ、休日にしたいこと」「製品Aと製品Bの顧客満足度の比較」といった長い文字列も、省略せずにそのまま表示できます。これにより、グラフを見る人が「この棒は何を表しているのか」と考える手間を省き、内容の理解に集中させることができます。

メリット2:ランキングや順位が直感的に伝わる

横棒グラフは、棒を値の大きい順(または小さい順)に上から並べることで、ランキングを非常に分かりやすく表現できます。私たちの目は自然と上から下へ移動するため、どの項目が1位で、どの項目が最下位なのかが一目でわかります。

.png&w=3840&q=75)

メリット3:比較対象が多い場合でもすっきり見せられる

比較したい項目数が多くなっても、縦に並べていくため、グラフ全体が横に間延びすることなく、スマートな印象を保てます。Webページやレポートなど、限られたスペースに情報を収めたい場合にも有効です。

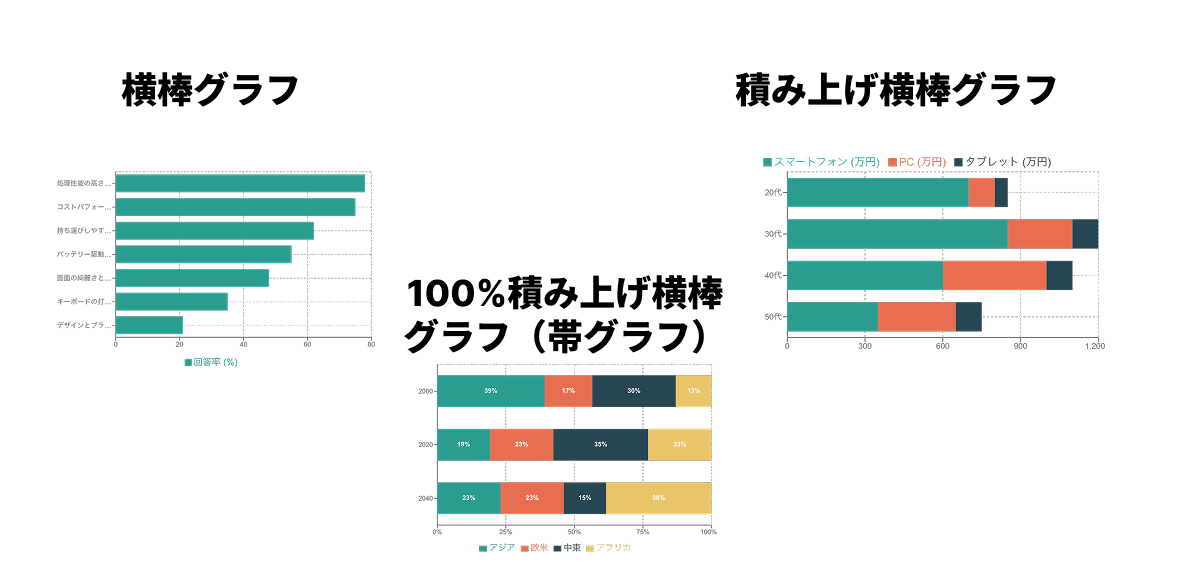

【種類別】横棒グラフの表現方法

横棒グラフには、単純なもの以外にもいくつかの種類があります。表現したい内容に合わせて使い分けることで、より深い分析が可能になります。

単純横棒グラフ

最も基本的な横棒グラフで、各項目の量の大きさを比較するのに使われます。先ほどのランキングの例のように、シンプルで分かりやすいのが特徴です。積み上げ横棒グラフ

一本の棒の中に複数のデータ要素の内訳を積み重ねて表示するグラフです。全体の大きさを比較しながら、その構成比の違いも同時に示すことができます。例えば、各店舗の総売上と、その中での「食品」「雑貨」「衣料品」の売上内訳を比較したい場合などに便利です。

>> 積み上げ棒グラフに関する解説記事100%積み上げ横棒グラフ(帯グラフ)

積み上げ横棒グラフの一種で帯グラフとも呼ばれます。各項目の合計を100%として、その中での構成比率を比較するのに特化したグラフです。アンケート結果で「各年代における支持政党の割合」など、全体量よりも比率の違いを強調したい場合に有効です。

>> 100%積み上げ横棒グラフ(帯グラフ)とは?

これらのグラフは、伝えたいメッセージに応じて使い分けることが重要です。より詳しい棒グラフの種類については、以下の記事でも解説しています。

見やすい横棒グラフを作成する4つのコツ

せっかくグラフを作っても、デザインが悪くて伝わらなければ意味がありません。ここでは、誰でも実践できる、見やすい横棒グラフを作成するための4つのコツを紹介します。

コツ1:データの順番を意味のある順に並び替える

横棒グラフでは、データの並び順が非常に重要です。特に理由がなければ、数値の大きい順(降順)または小さい順(昇順)に並べましょう。これにより、見る人は瞬時に最大値と最小値を把握でき、データの全体像を掴みやすくなります。

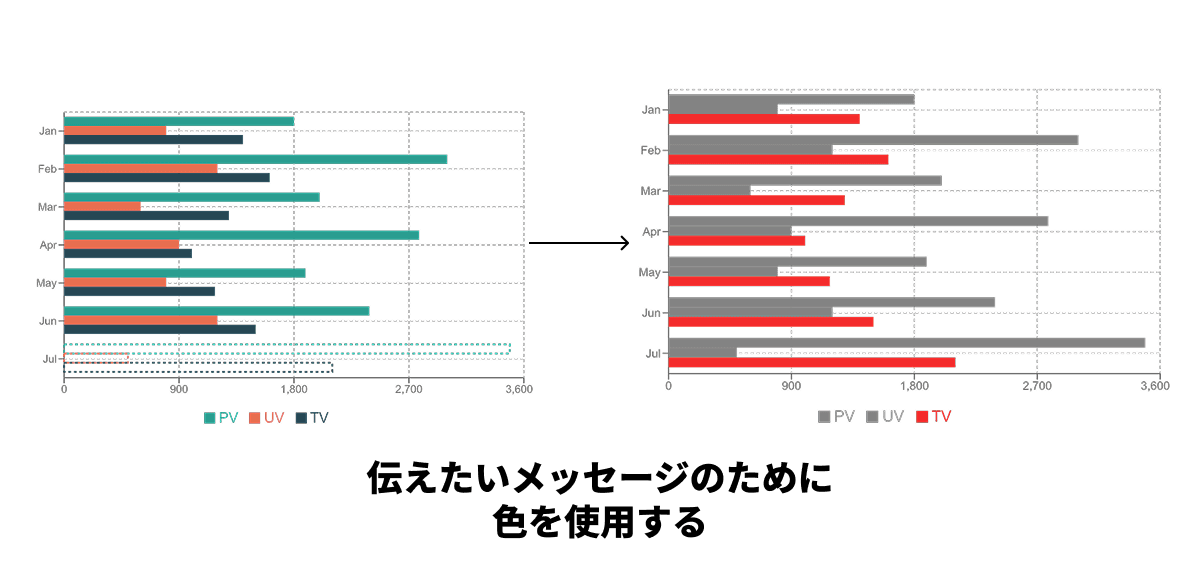

コツ2:色は使いすぎず、伝えたいことを強調する

色はグラフの印象を大きく左右します。基本的には同系色でまとめ、特に注目してほしい項目だけをアクセントカラーで強調すると、メッセージが伝わりやすくなります。カラフルにしすぎると、どこが重要なのか分からなくなってしまうので注意しましょう。

コツ3:目盛りや補助線の使い方を工夫する

グラフの背景にある目盛り線(グリッド線)は、多すぎるとグラフの邪魔になります。数値を正確に読み取る必要がない場合は、線を消すか、薄い色にして棒を際立たせましょう。データの大小関係を大まかに伝えたい場合は、目盛り線がなくても十分に機能します。

コツ4:データラベルを効果的に使う

各棒の具体的な数値を示したい場合は、データラベル(棒の先端や内側に表示する数値)を使いましょう。ただし、すべての棒にラベルを表示すると、かえってごちゃごちゃしてしまうこともあります。上位3つだけ表示するなど、情報を絞る工夫も有効です。

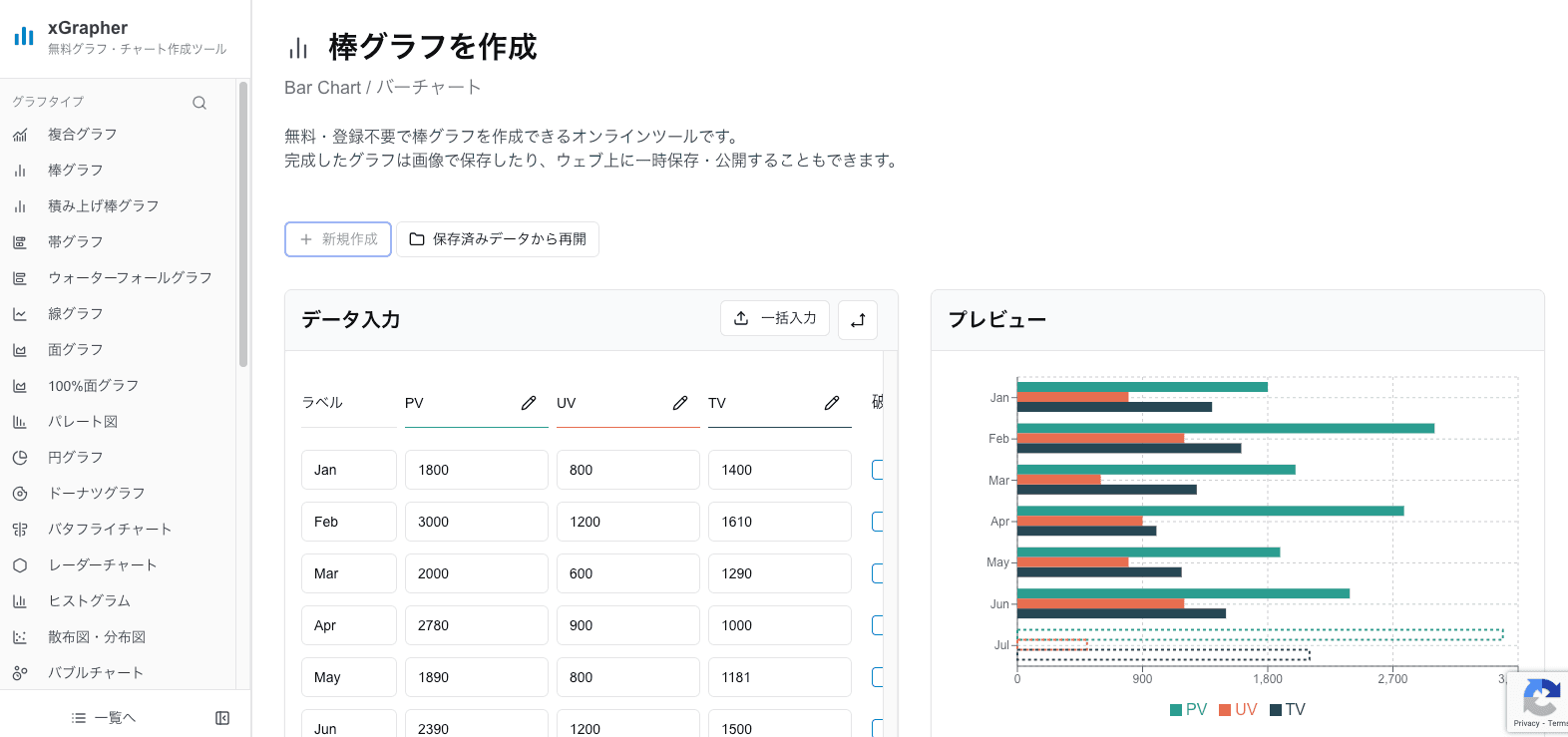

オンラインツールで簡単作成!xGrapherの紹介

Excelやスプレッドシートでも横棒グラフは作れますが、「もっと手軽におしゃれなグラフを作りたい」「操作が難しくて時間がかかる」と感じたことはありませんか?

そんな方におすすめなのが、無料のオンライングラフ作成ツールxGrapherです。xGrapherを使えば、専門的な知識がなくても、ブラウザ上で直感的にデータを入力するだけで、見栄えの良い横棒グラフをあっという間に作成できます。

アカウント登録不要ですぐに使える

色の変更やラベルの調整もクリック操作で簡単

作成したグラフは画像としてすぐにダウンロード可能

データの可視化をもっと身近に、そしてスピーディにするために、ぜひ一度xGrapherを試してみてください。

横棒グラフに関するQ&A

Q1. 横棒グラフの項目数は、最大で何個くらいが適切ですか?

A1. 明確な上限はありませんが、一般的には10〜15項目程度が見やすいとされています。それ以上になる場合は、情報を「上位10位まで」と絞ったり、複数のグラフに分割したりすることを検討しましょう。

Q2. マイナスの値(負の値)を横棒グラフで表現できますか?

A2. はい、表現できます。基準線(ゼロ)から左側に棒が伸びる形で表示され、プラスの値とマイナスの値を同時に比較するのに便利です。例えば、各商品の利益(プラス)と損失(マイナス)を示す際に使われます。

Q3. 棒の太さや間隔にルールはありますか?

A3. 厳密なルールはありませんが、一般的に「棒の太さ:棒と棒の間隔 = 2:1」程度の比率にすると、バランスが良く見やすいとされています。xGrapherのようなツールでは、このバランスが自動で最適化されます。

Q4. 縦棒グラフではなく、あえて横棒グラフを使う決め手は何ですか?

A4. 最も大きな決め手は「項目名の長さ」です。項目名が長く、縦棒グラフでは表示しきれない場合に横棒グラフが最適です。また、「ランキング」のように順位を明確に示したい場合も、横棒グラフの方が視覚的に伝わりやすいです。

Q5. 作成した横棒グラフをプレゼン資料に使う際の注意点はありますか?

A5. 資料全体のデザインとグラフのトンマナ(色使いやフォント)を合わせることが重要です。また、グラフだけを載せるのではなく、「このグラフから何が言えるのか」という結論やメッセージを必ず一言添えるようにしましょう。

&w=3840&q=75)

&w=3840&q=75)

&w=3840&q=75)

&w=3840&q=75)

&w=3840&q=75)

&w=3840&q=75)

&w=3840&q=75)

&w=3840&q=75)

&w=3840&q=75)

&w=3840&q=75)

&w=3840&q=75)