Excelで散布図を分かりやすく色分けする方法とは?作成手順やオンラインツールも紹介

散布図は、2つの数値データの関係性(相関関係など)を視覚化するのに非常に強力なグラフです。例えば、「勉強時間(X軸)」と「テストの点数(Y軸)」の関係を見る場合、点が右肩上がりに分布していれば「勉強時間が多いほど点数が高い」という傾向がわかります。

しかし、データが単色でプロットされているだけでは、「男子生徒」と「女子生徒」で傾向に違いがあるのか、あるいは「Aクラス」と「Bクラス」で分布が異なるのか、といった詳細な分析は困難です。

ここで「色分け」が役立ちます。

散布図を色分けする最大の目的は、「第3の(あるいはそれ以上の)情報」をグラフに追加し、データの隠れたパターンやグループ間の違いを明確にすることです。色分けによって、単なる2変数の関係だけでなく、どのグループがどのような特徴を持っているのかを直感的に理解できるようになります。

散布図の基本的な見方や作り方については、こちらの記事「散布図とは?見方や作成のポイントをわかりやすく解説」でも詳しく解説しています。

この記事の内容(目次)

【目的別】散布図の色分けパターン

散布図の色分けには、主に2つのパターンがあります。自分が分析したい内容に応じて使い分けることが重要です。

パターン1: カテゴリ(グループ)別に色分けする

最も一般的な色分けの方法です。分析したいデータを、性別、クラス、製品カテゴリ、アンケートの回答群(例:A群、B群、C群)といった「カテゴリ(質的変数)」で色分けします。

例1: 顧客分析

X軸: 購入頻度

Y軸: 平均購入単価

色分け: 顧客セグメント(例:新規顧客、リピーター、VIP顧客)

→ これにより、どのセグメントが最も優良(購入頻度も単価も高い)かが一目でわかります。

.png)

例2: 製品の品質管理

X軸: 製造ラインAの測定値

Y軸: 製造ラインBの測定値

色分け: 製造日(例:月曜日、火曜日、水曜日)

→ 特定の曜日に製造された製品だけが異常な値を示していないかを確認できます。

.png)

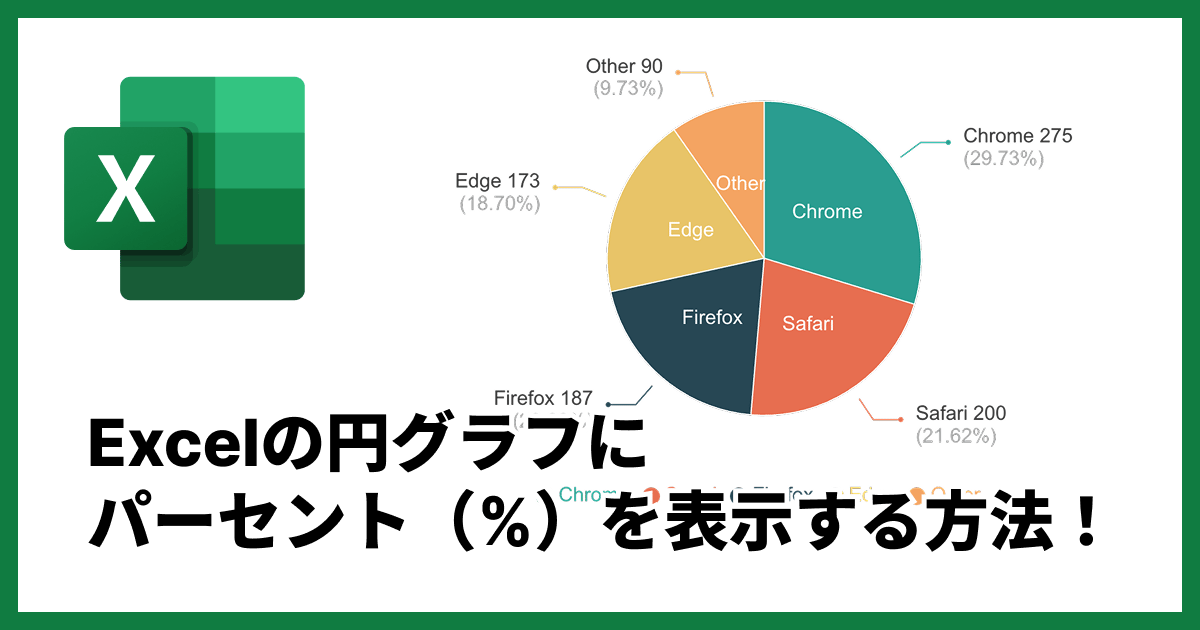

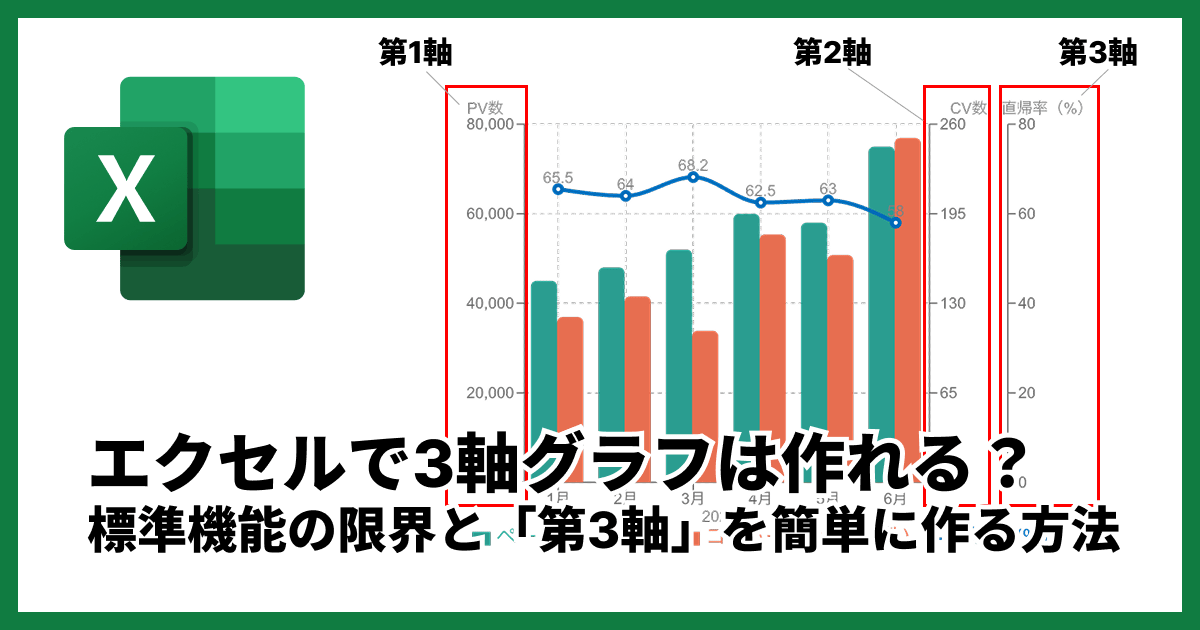

パターン2: 3つ目の「数値」の大小で色分けする(バブルチャートへの応用)

2つの軸(X軸、Y軸)のデータに加えて、3つ目の「数値データ(量的変数)」の大小を色の濃淡(グラデーション)やマーカーの大きさで表現する方法です。

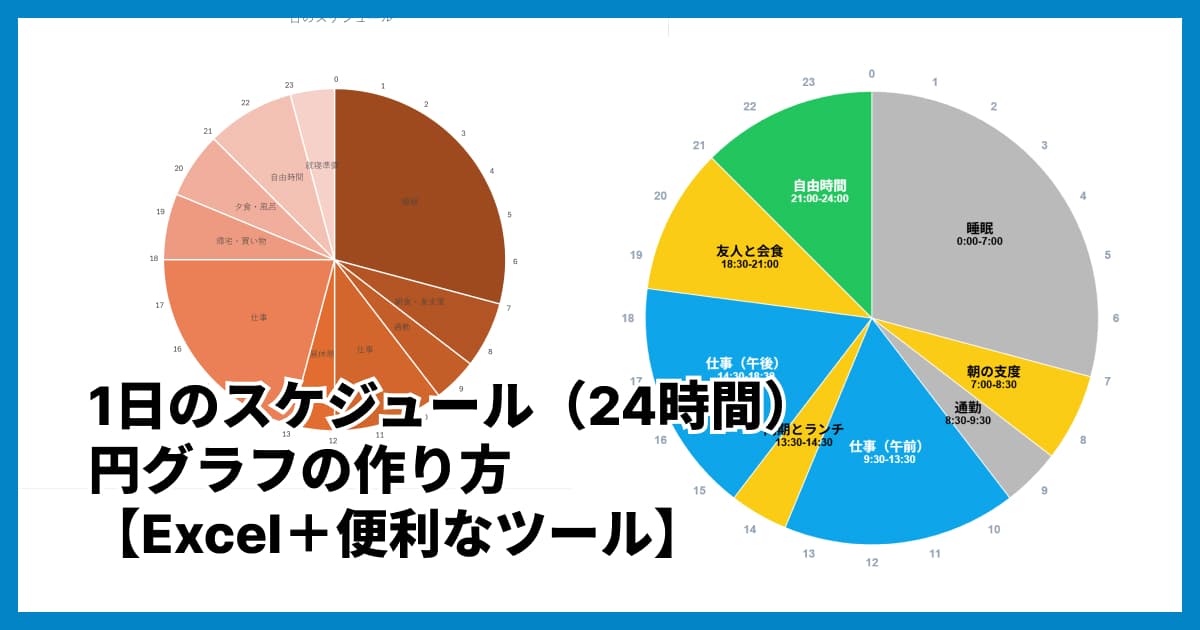

例: 都市の比較

X軸: 一人当たりの所得

Y軸: 人口密度

色分け(濃淡): 平均気温(例:青色が低温、赤色が高温)

→ 所得と人口密度の関係に加えて、気温という要素がどう影響しているかを同時に見ることができます。

ちなみに、3つ目の数値データを色の濃淡ではなく「円の大きさ(バブルのサイズ)」で表現したグラフをバブルチャートと呼びます。

色分けとバブルチャートを組み合わせれば、合計4つの情報(X軸、Y軸、色、サイズ)を一枚のグラフで表現することも可能です。

.png)

一般的なツールでの色分け方法

では、実際に散布図を色分けするにはどうすればよいでしょうか。代表的なツールでの方法を見てみましょう。

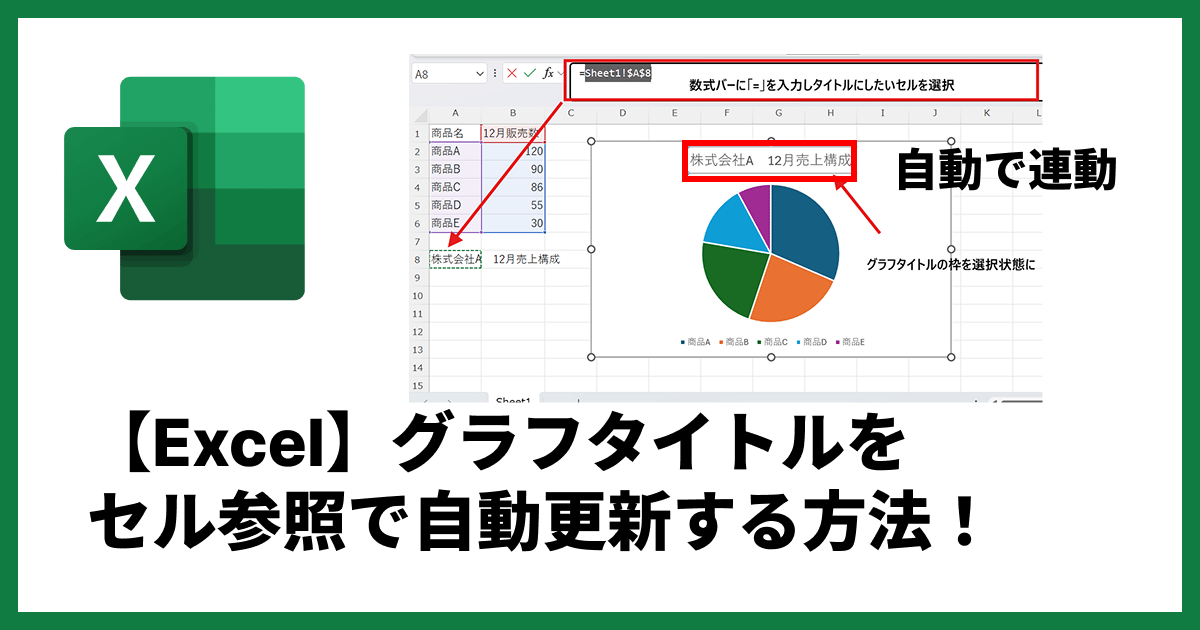

Excelで散布図を色分けする

多くのビジネスシーンで使われるExcelでも、もちろん散布図の色分けは可能です。

ただし、後述するxGrapherのようなグラフツールが持つ「この列を色の基準にする」といった自動の色分け機能が、Excelの標準機能にはありません。そのため、「色分けしたいグループの数だけ、グラフの『系列』を手動で追加する」という作業が必要になります。

ここでは例として、「Aクラス」と「Bクラス」のデータを色分けする手順を説明します。

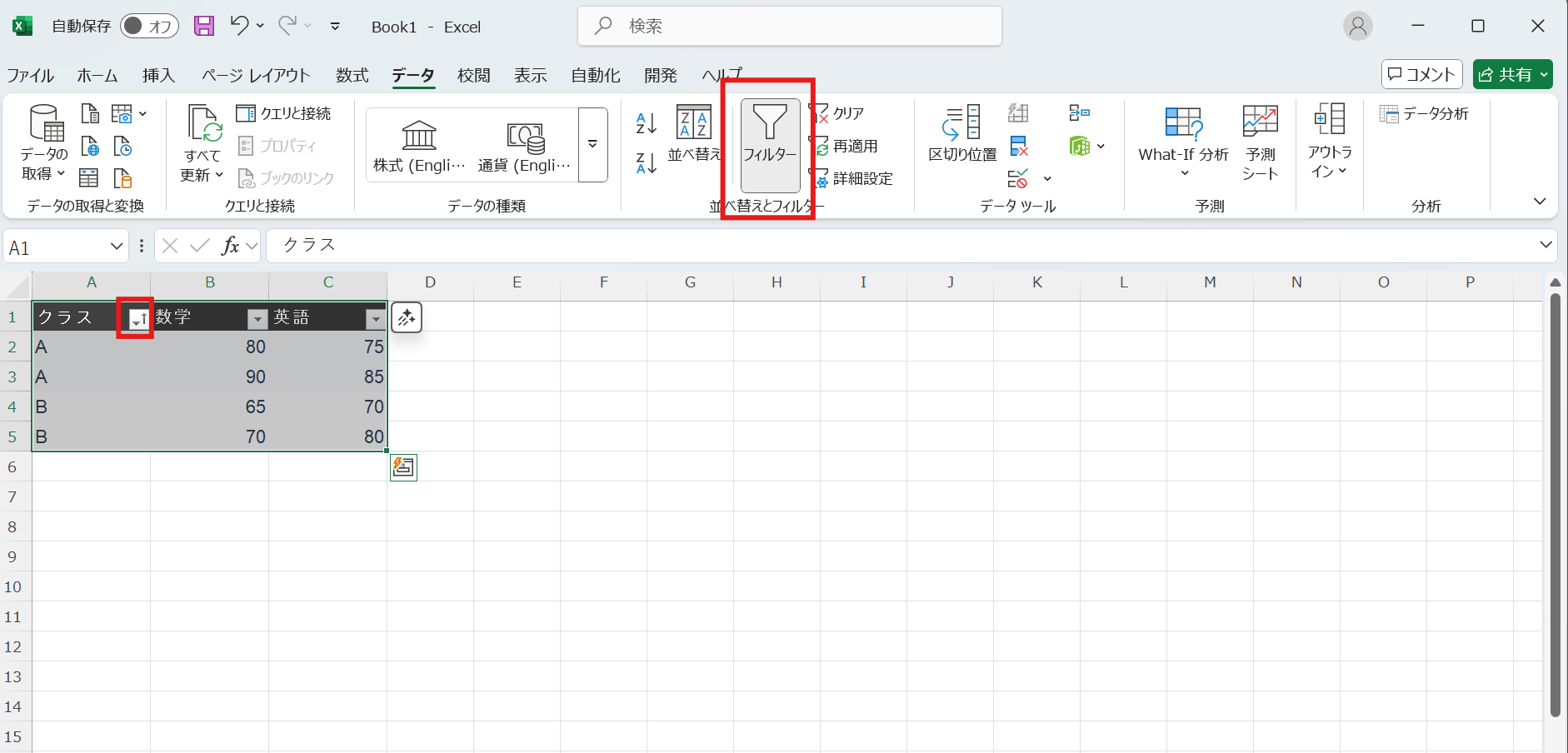

STEP 1:データを準備する

まず、元データが以下のように1つの表にまとまっている場合、

クラス | 数学 | 英語 |

A | 80 | 75 |

B | 65 | 70 |

A | 90 | 85 |

B | 70 | 80 |

このままでは作業が難しいため、下図のように「Aクラスのデータ範囲」と「Bクラスのデータ範囲」が明確に分かれるように表を組み替えるか、並べ替えておくとスムーズです。(フィルター機能でクラスごとに並べ替えるのが便利です)

STEP 2:1つ目のグループで散布図を作成する

まず、1つ目のグループ(例:Aクラス)のX軸(数学)とY軸(英語)のデータ範囲を選択します。

Excelのリボンから [挿入]タブ > [グラフ] > [散布図] を選択します。

![Excelのリボンから [挿入]タブ > [グラフ] > [散布図] Excelのリボンから [挿入]タブ > [グラフ] > [散布図]](https://storage.xgrapher.com/cdn-cgi/image/width=3840,quality=75,format=auto/https://storage.xgrapher.com/articles/81/スクリーンショット 2025-10-21 120458.png)

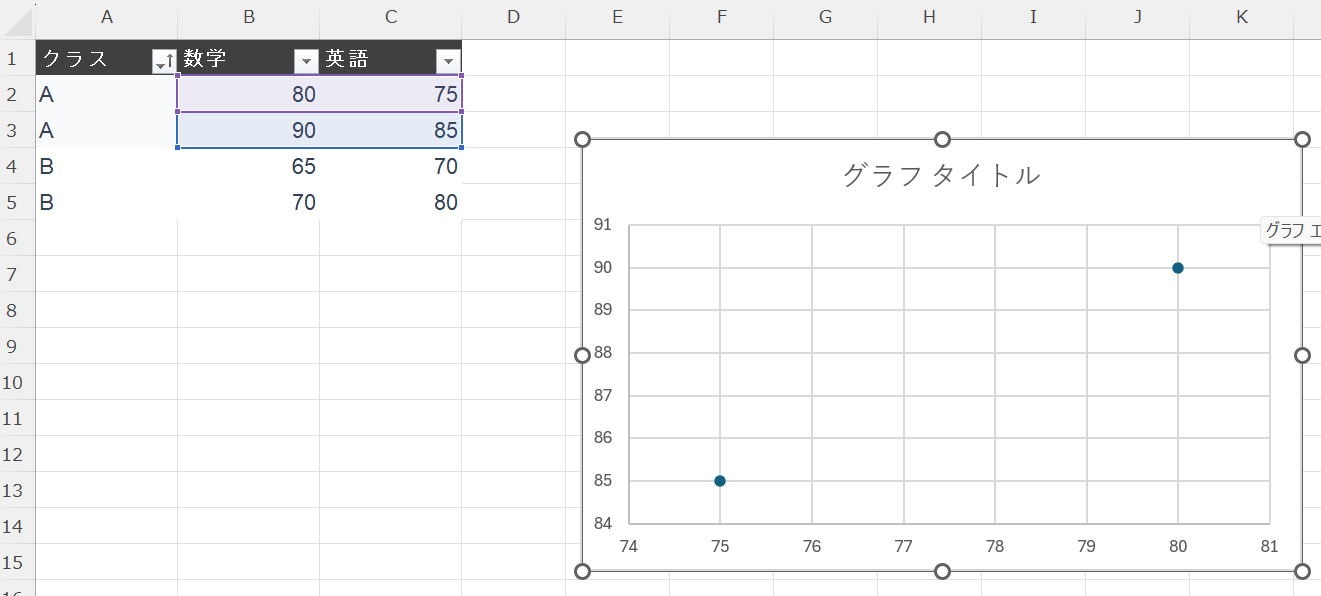

まず「Aクラス」のデータだけがプロットされた散布図が表示されます。

STEP 3:2つ目以降のグループ(系列)を追加する

作成したグラフの上で右クリックし、メニューから [データの選択] をクリックします。

![作成したグラフの上で右クリックし、メニューから [データの選択] をクリック 作成したグラフの上で右クリックし、メニューから [データの選択] をクリック](https://storage.xgrapher.com/cdn-cgi/image/width=3840,quality=75,format=auto/https://storage.xgrapher.com/articles/81/スクリーンショット 2025-10-21 120741.png)

[データソースの選択] というウィンドウが開きます。

左側の [凡例項目 (系列)] というボックスの下にある [追加] ボタンを押します。

![左側の [凡例項目 (系列)] というボックスの下にある [追加] ボタン 左側の [凡例項目 (系列)] というボックスの下にある [追加] ボタン](https://storage.xgrapher.com/cdn-cgi/image/width=3840,quality=75,format=auto/https://storage.xgrapher.com/articles/81/スクリーンショット 2025-10-21 120832.png)

[系列の編集] ウィンドウが開くので、2つ目のグループ(例:Bクラス)の情報を入力します。

系列名: 「Bクラス」と入力するか、"Bクラス"と書かれたセルを選択します。

系列 X の値: BクラスのX軸(数学)のデータ範囲を選択します。

系列 Y の値: BクラスのY軸(英語)のデータ範囲を選択します。

![[系列の編集] ウィンドウが開くので、2つ目のグループ(例:Bクラス)の情報を入力 [系列の編集] ウィンドウが開くので、2つ目のグループ(例:Bクラス)の情報を入力](https://storage.xgrapher.com/cdn-cgi/image/width=3840,quality=75,format=auto/https://storage.xgrapher.com/articles/81/スクリーンショット 2025-10-21 120950.png)

[OK] を押してウィンドウを閉じます。

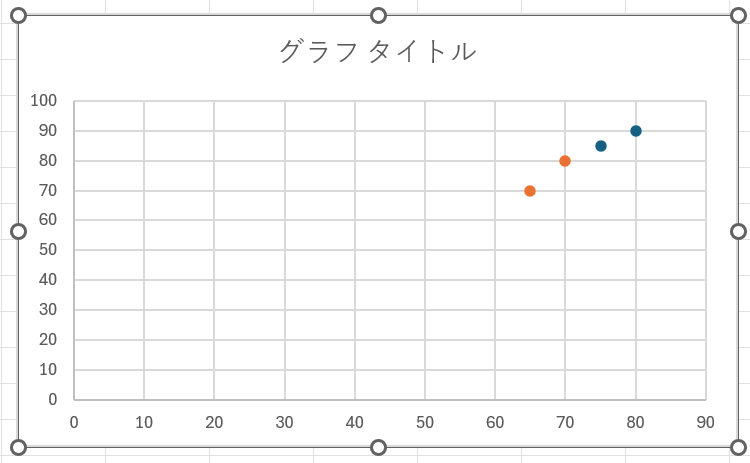

STEP 4:完成

グラフに戻ると、自動的に「Aクラス」と「Bクラス」が異なる色(とマーカー)でプロットされます。グループが3つ以上ある場合も、STEP 3の作業を繰り返すだけです。

このように、Excelではデータ系列を手動で追加することで色分けを実現します。データが多い場合、この準備や追加作業が少し手間に感じられるかもしれません。

Excelでの詳しい手順は「Excel(エクセル)で散布図を作成する方法|色分けや回帰直線の追加も解説」でも紹介しています。

プログラミング(RやPython)での色分け

データ分析の専門家は、RやPythonといったプログラミング言語を使ってグラフを作成することがよくあります。これらのツールでは、1行のコード(例えば color = 'クラス' のような指定)で簡単に色分けができ、非常に柔軟なカスタマイズが可能です。

ただし、グラフを作成するためだけにプログラミング言語を学ぶのは、学習コストが高いと感じる方も多いでしょう。

もっと簡単!オンラインツールで散布図を色分けする方法

「Excelのデータ準備は面倒...」「プログラミングは難しそう...」

そんな方におすすめなのが、Webブラウザ上で動作するオンライングラフ作成ツールです。特に、私たちxGrapherの散布図作成ツールは、誰でも直感的に美しい散布図を色分けして作成できるように設計されています。

xGrapherならデータ入力とクリックで完結

xGrapherの最大の特徴は、インストール不要で、カテゴリ別の色分けを自動で行える点です。

Excelのようにデータをグループごとに分割する必要はありません。カテゴリ(例:「Aクラス」「Bクラス」)が含まれたデータをそのまま貼り付けるだけで、xGrapherが自動でカテゴリを認識し、色分けと凡例の作成まで行います。

【画像解説】xGrapherでの色分け手順

xGrapherを使った色分けは非常に簡単です。

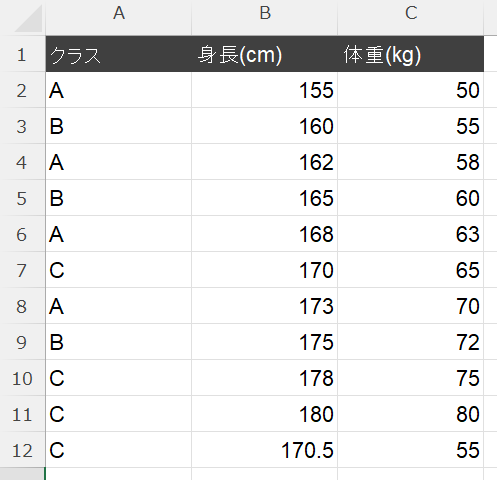

データを用意する

Excelやスプレッドシートで、以下のような形式のデータを用意します。色分けしたいカテゴリの列(ここでは「グループ」)を含めておくのがポイントです。

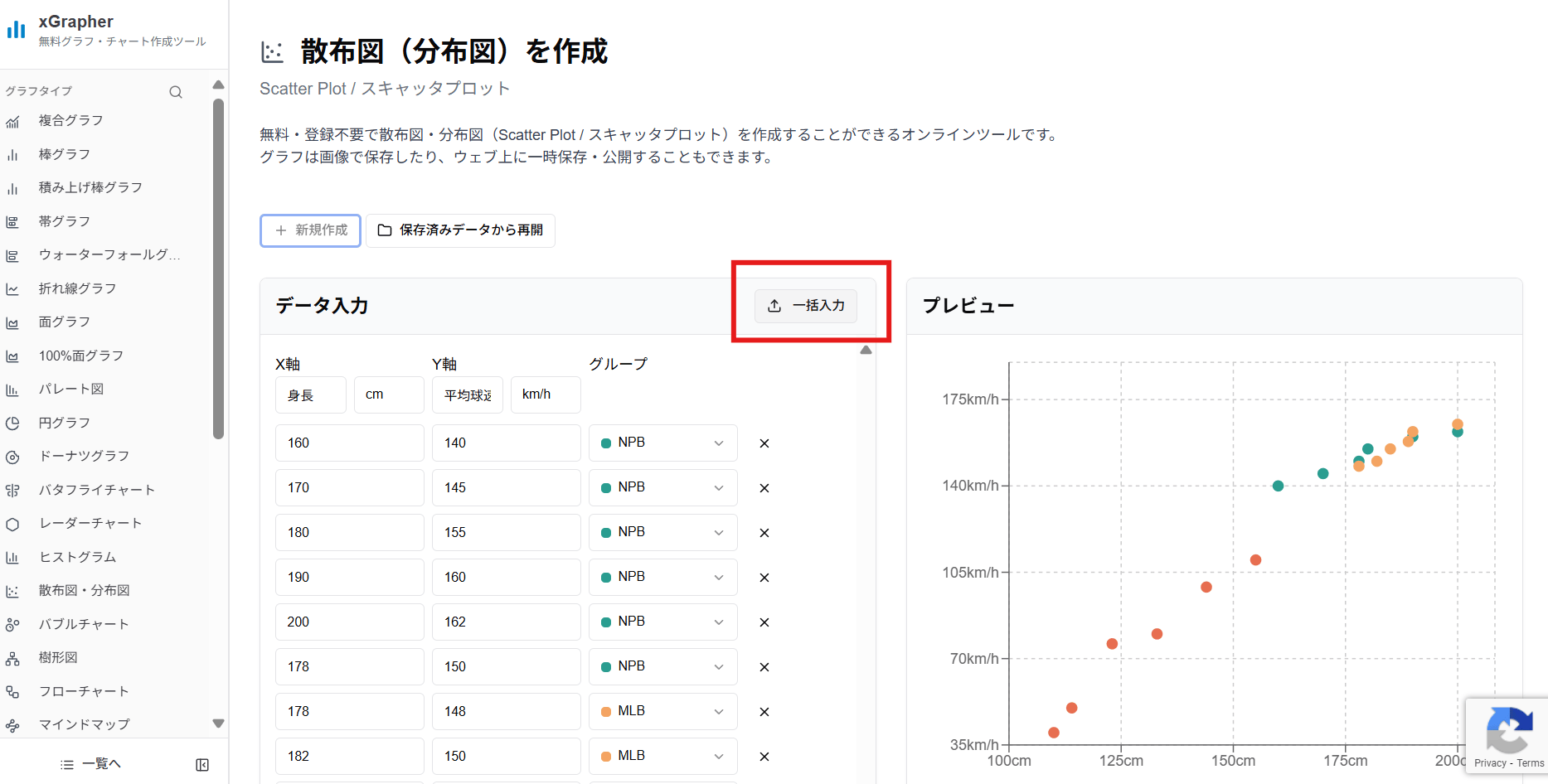

データを貼り付ける

xGrapherの散布図作成ページを開き、データ入力欄に用意したデータをコピー&ペーストします。

完成!

これだけで、グループA、B、Cで自動的に色分けされた散布図が瞬時に描画されます。.png)

ぜひ、xGrapherの使いやすさを体験してみてください。

色分けで失敗しないためのヒント

散布図を色分けする際は、以下の点に注意すると、より伝わりやすいグラフになります。

色の使いすぎに注意する

色分けするカテゴリが多すぎる(目安として6色以上)と、グラフがごちゃごちゃしてしまい、かえって見づらくなります。カテゴリが多すぎる場合は、データを絞り込むか、特に注目したいカテゴリだけを色付けし、他はグレーにするなどの工夫が必要です。色の意味を明確にする(凡例)

「赤色が何を示し、青色が何を示すのか」が分からなければ、色分けの意味がありません。必ず凡例(はんれい)を表示し、それぞれの色がどのグループに対応しているかを明記しましょう。xGrapherでは凡例は自動で作成されます。色覚の多様性に配慮する

色の区別がつきにくい方々にも配慮し、例えば「赤と緑」といった判別しにくい色の組み合わせを避けることが推奨されます。青、オレンジ、グレーなど、区別しやすい色の組み合わせを選ぶと良いでしょう。

散布図の色分けに関するQ&A

最後に、散布図の色分けに関してよくある質問をまとめました。

Q1. 散布図の色分けはなぜ重要なんですか?

A1. 2つの数値データ(X軸とY軸)の関係を見るだけでなく、そこに「カテゴリ」や「グループ」といった第3の情報を加えることで、データの傾向をより深く、多角的に分析できるためです。例えば、「全体としては相関がないように見えても、グループAだけは強い相関がある」といった発見が可能になります。

Q2. Excelで散布図をグループ分けして色を変える簡単な方法は?

A2. 最も一般的な方法は、グループごとにデータを分けて(例:A群の表、B群の表)、それぞれのデータ範囲を「系列」として散布図に追加していく方法です。少し手間はかかりますが、この方法なら確実にグループ別に色とマーカーを管理できます。

Q3. 色分けではなく、点の形(マーカー)を変えるのはダメですか?

A3. まったく問題ありません。色分けと同様に、グループごとにマーカーの形(例:●、■、▲)を変えるのも、グループを区別する有効な手段です。色分けとマーカーの形の変更を組み合わせる(例:「A群は赤色の●」「B群は青色の■」)ことで、さらに見やすくすることも可能です。

Q4. 散布図の背景を色分けしたいです(例:4象限)。

A4. データの点(マーカー)ではなく、グラフの背景領域を色分けしたいということですね。これは、分析の「基準線」を明確にするために使われます(例:X軸の平均値とY軸の平均値で区切り、4つの領域を作る)。Excelを含む多くのグラフ作成ツールでは、背景に図形(四角形など)を追加する機能や、グラフの「プロットエリア」の書式設定で対応できます。

Q5. 簡単に散布図の色分けができる無料ツールはありますか?

A5. はい、本記事でも紹介したxGrapherは、無料で利用できるオンライングラフ作成ツールです。Excelやスプレッドシートからデータをコピー&ペーストし、色分けしたい列を指定するだけで、自動でカテゴリ別に色分けされた散布図を作成できます。インストールも不要ですので、ぜひお試しください。

まとめ:散布図の色分けでデータ分析を深めよう

この記事では、散布図を色分けする目的から、具体的な方法、そして見やすくするためのヒントまでを解説しました。

散布図の色分けは、2変数の関係に「グループ(カテゴリ)」や「第3の数値」の情報を加え、データの隠れたパターンを発見するために活用しましょう。

目的別に「カテゴリ(質的データ)での色分け」と「数値(量的データ)での色分け(濃淡など)」を使い分けましょう。

Excelではデータ系列を分ける準備が必要ですが、xGrapherのようなオンラインツールを使えば、データを貼り付けて列を指定するだけで、誰でも簡単に美しい色分け散布図が作成できます。

データを見やすく、伝わりやすく可視化することは、データ分析の第一歩です。ぜひ、xGrapherの散布図作成ツールを使って、あなたのデータのインサイトを引き出してみてください。

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)