散布図(分布図)とは?見方と作り方がわかる!相関関係の分析や活用事例も解説

「広告費を増やしたら、本当に売上は伸びているのだろうか?」

「勉強時間とテストの点数には、どんな関係があるんだろう?」

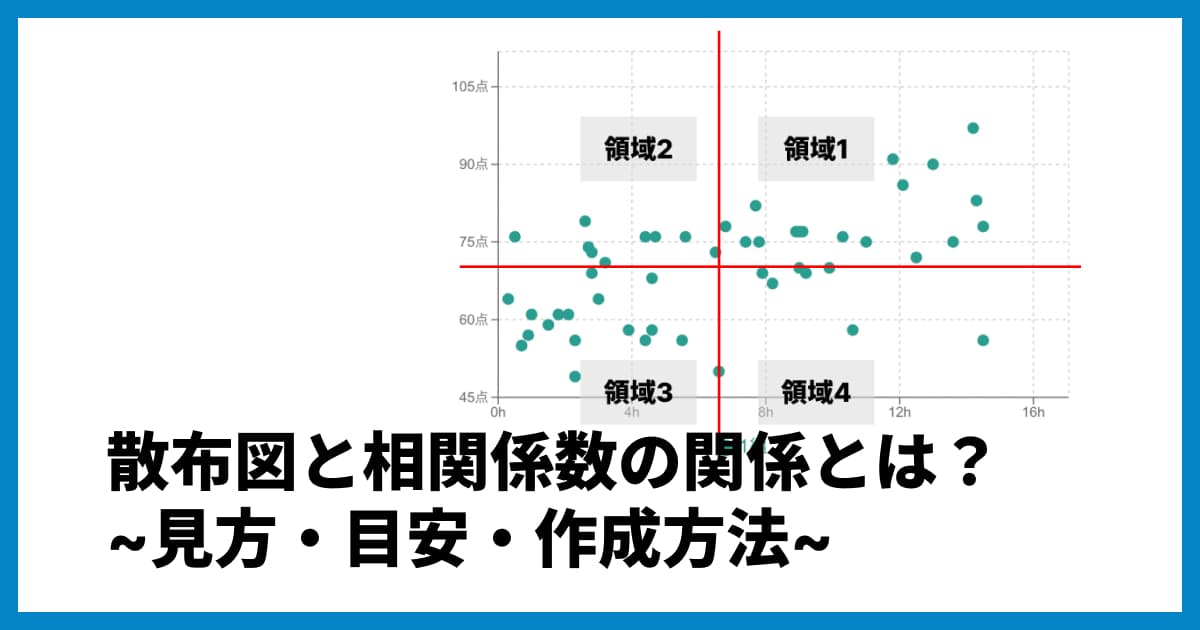

このように、手元にある2種類のデータ(変数)の間に、どのような関係があるのかを調べたいと思ったことはありませんか?そんなときに絶大な効果を発揮するのが散布図(さんぷず)(分布図とも)です。

散布図は、縦軸と横軸にそれぞれ異なるデータをとり、一つひとつのデータを点としてプロットすることで、2つのデータ間の関係性や傾向を視覚的に把握するためのグラフです。点がどのように分布しているか(散らばっているか)を見ることで、データ全体のパターンを直感的に理解できます。

この記事では、散布図の基本的な見方から、ビジネスで役立つ活用事例、そして誰でも簡単に見やすい散布図を作成する方法まで、分かりやすく解説していきます。

この記事の内容(目次)

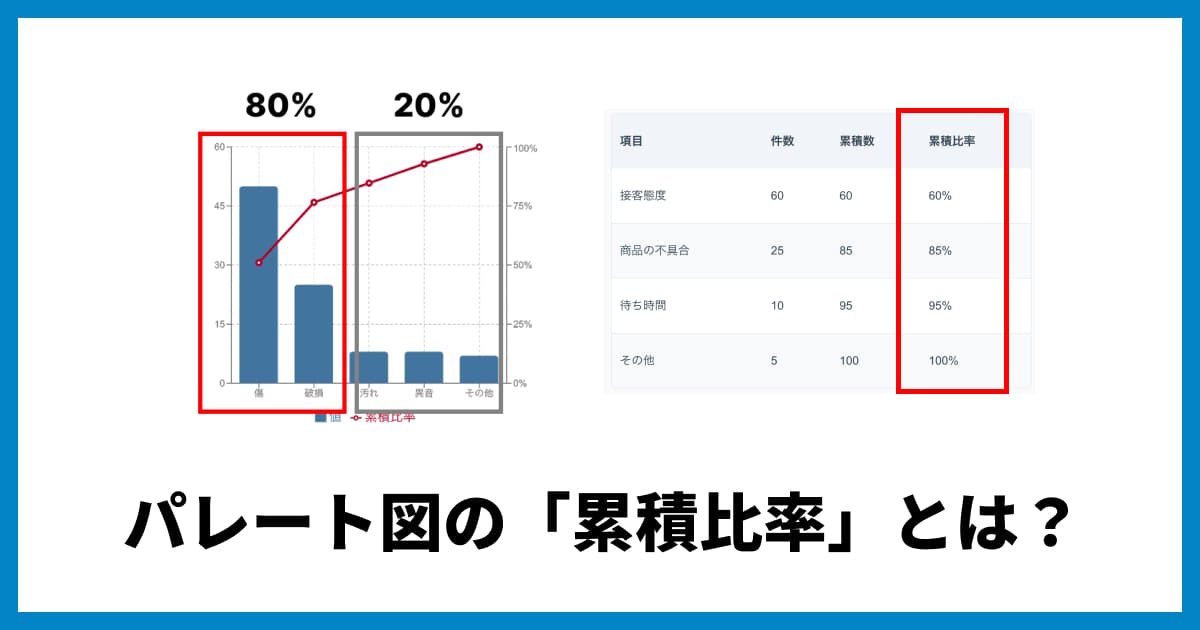

散布図から何がわかる?見るべき3つのポイント

散布図を見るときに注目すべき点は、主に「相関関係」と「外れ値」です。これらを読み取ることで、データが持つ意味を深く理解できます。

1. 相関関係:点の集まり方で関係性がわかる

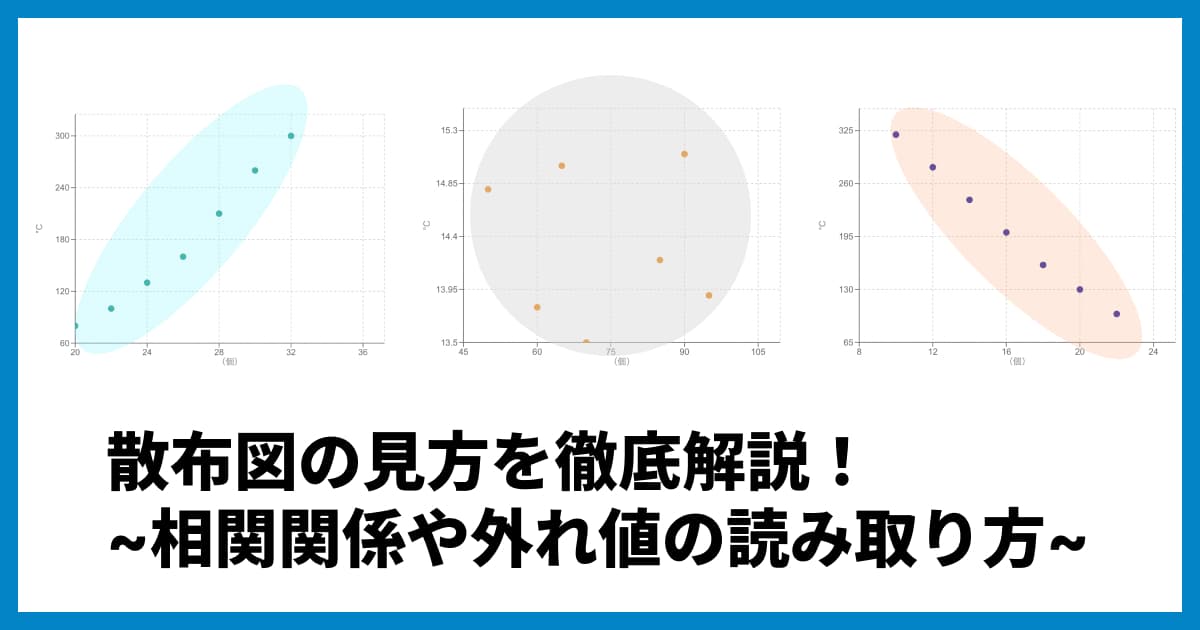

相関関係とは、一方のデータが増加したとき、もう一方のデータが増加または減少する傾向のことです。散布図では、点の分布パターンから主に3種類の相関関係を読み取ることができます。

正の相関

.png)

点が右肩上がりの傾向で分布している場合、「正の相関」があると言えます。これは、一方のデータが増加すると、もう一方のデータも増加する傾向があることを示します。

例: 「勉強時間」が長いほど「テストの点数」が高くなる。「広告費」が多いほど「売上」が上がる。

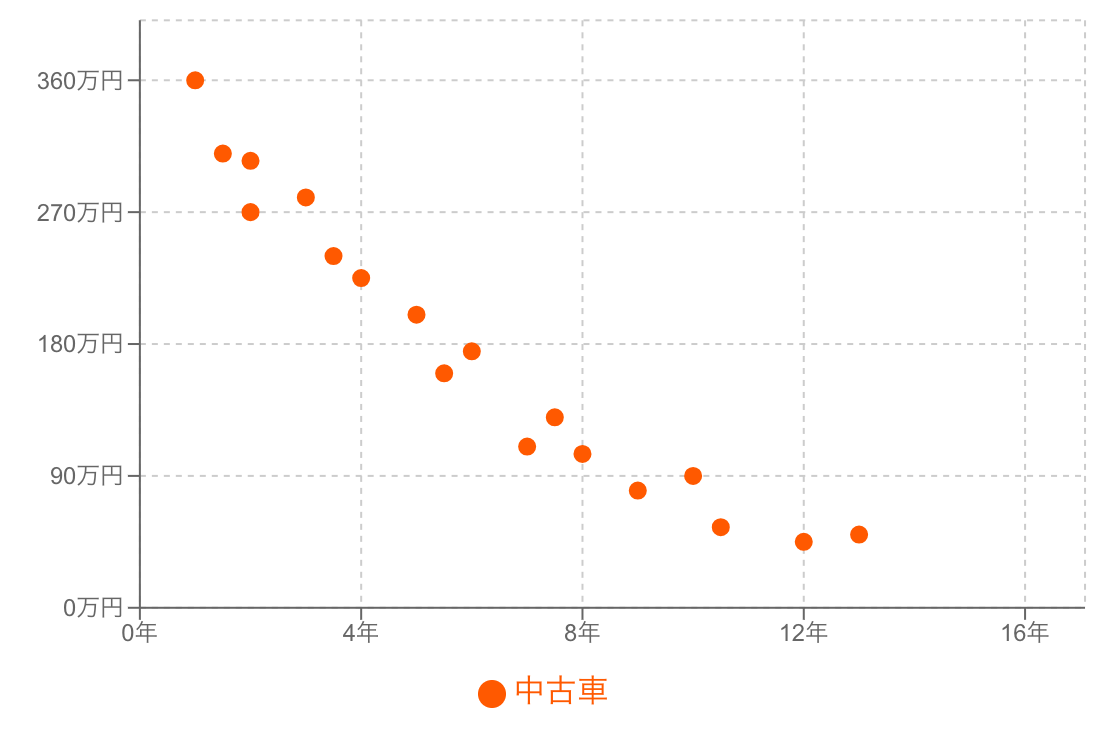

負の相関

[中古車の年数と価格の推移]

点が右肩下がりの傾向で分布している場合、「負の相関」があると言えます。これは、一方のデータが増加すると、もう一方のデータは減少する傾向があることを示します。

例: 「標高」が高くなるほど「気温」は低くなる。「商品の価格」が高いほど「販売個数」は少なくなる。

相関がない(無相関)

[靴のサイズcmと読書数/月のデータ]

.png)

点に明確な傾向が見られず、全体にわたってランダムに散らばっている場合、「相関がない(無相関)」と判断します。これは、2つのデータ間に明確な関係性が見られないことを意味します。

例: 「身長」と「テストの点数」。「靴のサイズ」と「ゲームのプレイ時間」。

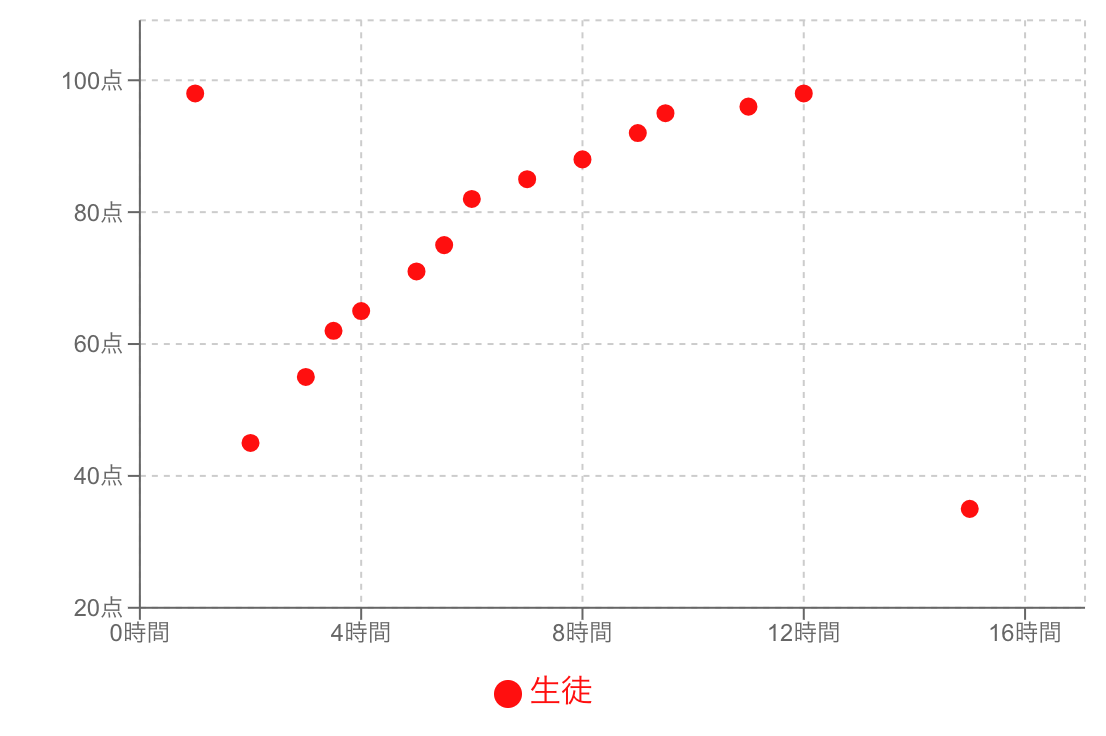

2. 外れ値:例外的なデータを見つける

[勉強時間とテストの点数の散布図]

全体の点の集まりから、ぽつんと一つだけ離れた場所にある点を「外れ値(はずれち)」と呼びます。

この外れ値は、測定ミスや入力ミスの場合もありますが、何か特別な原因を持つ「例外的なデータ」である可能性も示唆しています。

なぜこのデータだけ他と異なる傾向を示しているのかを分析することで、新たな発見や改善のヒントにつながることがあります。

散布図の活用事例

散布図は、様々なビジネスシーンや研究で活用されています。

マーケティング: 広告費と売上の関係、サイト訪問者数とコンバージョン数の関係を分析し、施策の効果を測定する。

品質管理: 気温や湿度と、製品の不良品発生率の関係を調べ、品質改善に役立てる。散布図は「QC7つ道具」の一つです。

>> 品質管理に使われる「QC7つ道具」の解説はこちら人事・教育: 研修時間と社員のパフォーマンス評価の関係を分析し、教育プログラムの効果を検証する。

営業分析: 顧客への訪問回数と受注額の関係を把握し、営業戦略を立てる。

このように、原因と結果の関係にあると推測される2つのデータがあれば、散布図は強力な分析ツールとなります。

散布図とバブルチャートとの違い

結論、バブルチャートは散布図を応用したグラフと考えることができます。

散布図がX軸とY軸の2つのデータで点の位置を決めるのに対し、バブルチャートは3つ目のデータの量を「点の大きさ(バブルのサイズ)」で表現します。

.png)

データの相関関係だけでなく、それぞれのデータが持つ「規模」や「インパクト」も同時に可視化したい場合に非常に有効です。

より詳しい解説や作り方については、こちらの記事をご覧ください。 👉 参考記事: バブルチャートとは?3つの要素を可視化!作り方から活用事例まで徹底解説

【簡単】散布図の作り方

散布図を作成する基本的なステップは非常にシンプルです。

データの準備: 関係性を調べたい2つのデータセット(例:各月の広告費と売上)を用意します。

軸の決定: 横軸(X軸)に原因と考えられるデータ(例:広告費)、縦軸(Y軸)に結果と考えられるデータ(例:売上)を割り当てます。

点のプロット: 各データ対(例:ある月の広告費と売上)を、グラフ上の対応するX座標とY座標に点として打ち込みます。

この作業は手書きでも可能ですが、データ数が多くなると大変です。一般的にはExcelなどの表計算ソフトが使われますが、より直感的でデザイン性の高いグラフを作成したい場合、後述のオンラインツールの利用がおすすめです。

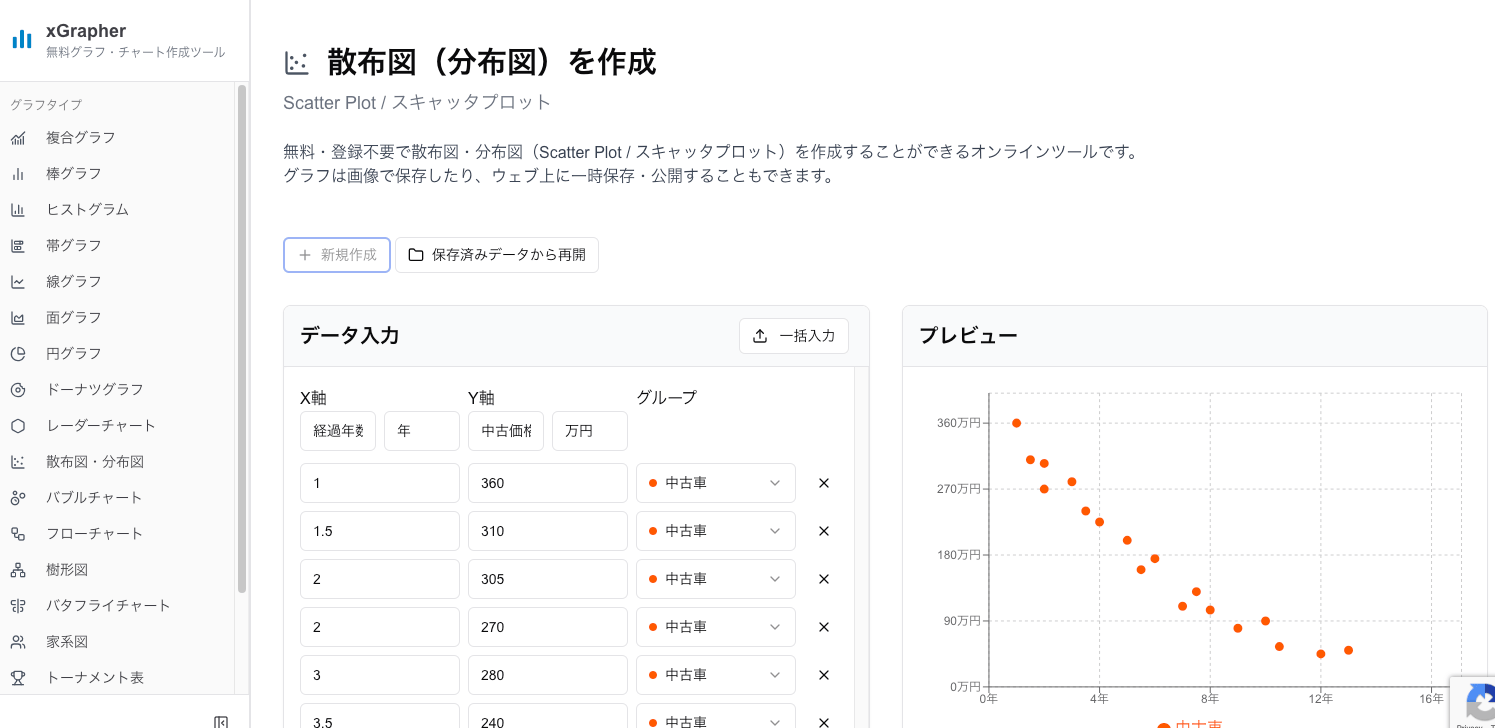

オンラインツールで高品質な散布図を素早く作成

Excelでのグラフ作成は、細かいデザイン調整が難しかったり、共有に手間取ったりすることがあります。そんな課題を解決するのが、ブラウザ上で手軽にグラフ作成ができるオンラインツールです。

私たちが開発・運営する「xGrapher」は、専門知識がなくても、誰でも簡単に見やすい散布図を作成できるオンライングラフツールです。

直感的な操作: データをコピー&ペーストするだけで、自動的に散布図が生成されます。

美しいデザイン: 見た目を整えるためのテンプレートが豊富で、色や点の形、軸ラベルなどを自由にカスタマイズできます。

簡単な共有: 作成したグラフはURLで簡単に共有したり、画像としてエクスポートしたりできるため、レポートやプレゼンテーション資料への活用もスムーズです。

データの関係性を素早く、そして美しく可視化したい方は、ぜひ一度「xGrapher」の使いやすさを体験してみてください。

散布図に関するよくある質問(Q&A)

Q1. 散布図と折れ線グラフはどう使い分ければいいですか?

A: 散布図は2つのデータ項目(変数)の「関係性や分布」を見るために使います。一方、折れ線グラフは主に「時間経過にともなう変化」や順序のある項目の推移を表すのに適しています。例えば、「広告費と売上」の関係なら散布図、「月ごとの売上の推移」なら折れ線グラフ、といった使い分けが基本です。

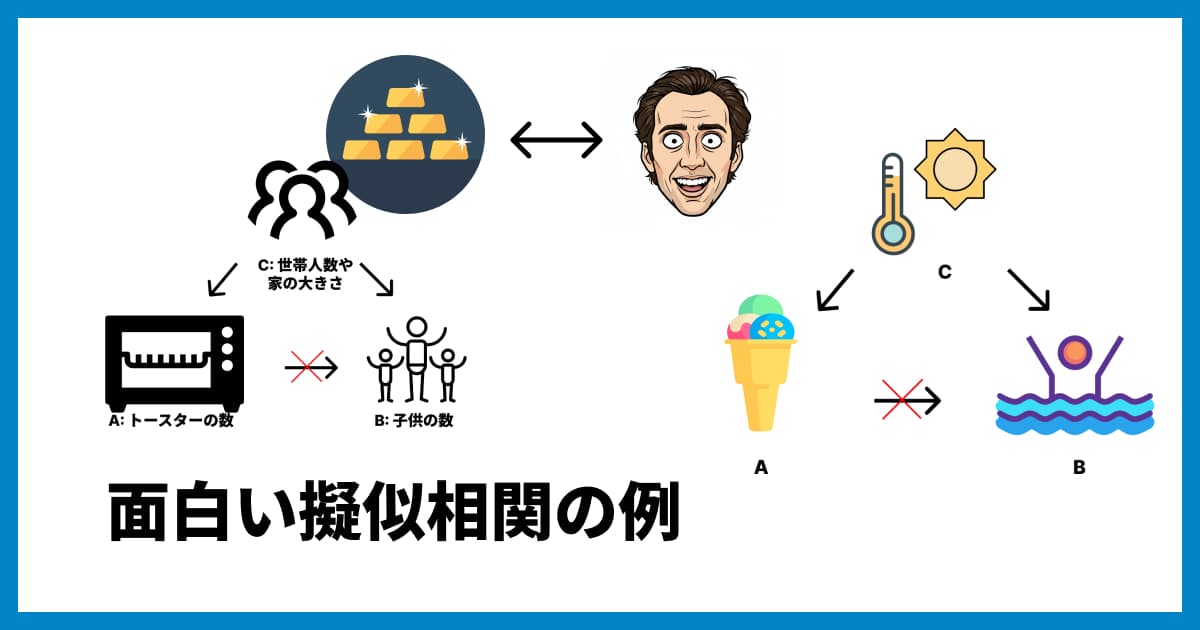

Q2. 「相関関係」と「因果関係」は同じですか?

A: 全く違います。これは非常に重要なポイントです。

「相関関係」は、あくまで2つの事象が「連動して変化する傾向」を示すだけで、一方がもう一方の「原因」であることを意味するものではありません。例えば、「アイスの売上」と「水難事故の件数」には強い正の相関が見られますが、これは「気温の上昇」という共通の原因があるためで、アイスが水難事故を引き起こしているわけではありません。

.png)

相関関係が見られた場合は、その背景に本当に因果関係(原因と結果の関係)があるのかを慎重に考察する必要があります。

>> 相関関係と因果関係の違いとは?データ分析で間違う前に知りたい基本

>> 偽相関(見せかけの相関)とは?データに騙されないための具体例と見抜き方

Q3. データの数が少なくても散布図は作れますか?

A: はい、作成自体は可能です。しかし、データ数が極端に少ないと、偶然のばらつきによって本来の関係性とは異なる傾向が見えてしまう可能性があります。信頼性の高い相関関係を見るためには、少なくとも30個以上のデータを用意することが望ましいとされています。

Q4. 散布図は英語で?

散布図は英語で scatter plot または scatter diagram と言うのが最も一般的です。scatter は「ばらまく、散らばらせる」という意味で、点をプロット(plot)または図(diagram)にしたものであることから、この名前がついています。

日本語では「分布図」「点グラフ」「XYプロット」などの別の呼び方があります。分布図はより広い意味の言葉で散布図は分布図の一種と言えます。

まとめ

今回は、2つのデータの関係性を明らかにする「散布図」について解説しました。

散布図は、2つのデータ間の関係性や傾向を点の分布で表現するグラフ。

点の分布が右肩上がりなら「正の相関」、右肩下がりなら「負の相関」と読み取れる。

ビジネスや研究など、原因と結果を分析したい多くの場面で活用できる。

オンラインツール「xGrapher」を使えば、誰でも簡単に見やすい散布図が作成可能。

散布図は、データに隠されたパターンを発見するための第一歩となる強力なツールです。ぜひあなたのデータ分析に活用してみてください。

関連記事

>> Excelでの散布図の作成方法の解説記事

>> Googleスプレッドシートでの散布図の作成方法

>> Excelで散布図を分かりやすく色分けする方法とは?

>> 相関係数の計算方法の解説

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)