棒グラフと折れ線グラフの違いと使い分けを徹底解説【複合グラフも】

ビジネスの資料作成や学校のレポートなど、データを分かりやすく伝える上でグラフは欠かせないツールです。中でも、特によく使われるのが「棒グラフ」と「折れ線グラフ」ではないでしょうか。

この2つのグラフは、見た目もシンプルで使いやすい反面、「どちらを使うべきか、いつもなんとなく選んでしまう…」という方も少なくないかもしれません。

実は、棒グラフと折れ線グラフには明確な役割の違いがあります。その違いを理解して正しく使い分けるだけで、あなたの資料は格段に説得力を増すはずです。

この記事では、棒グラフと折れ線グラフの基本的な違いから、シーン別の使い分け、そして2つのグラフを組み合わせた「複合グラフ」の作り方まで、誰にでも分かるように丁寧に解説していきます。この記事を読めば、もうグラフ選びで迷うことはありません!

この記事の内容(目次)

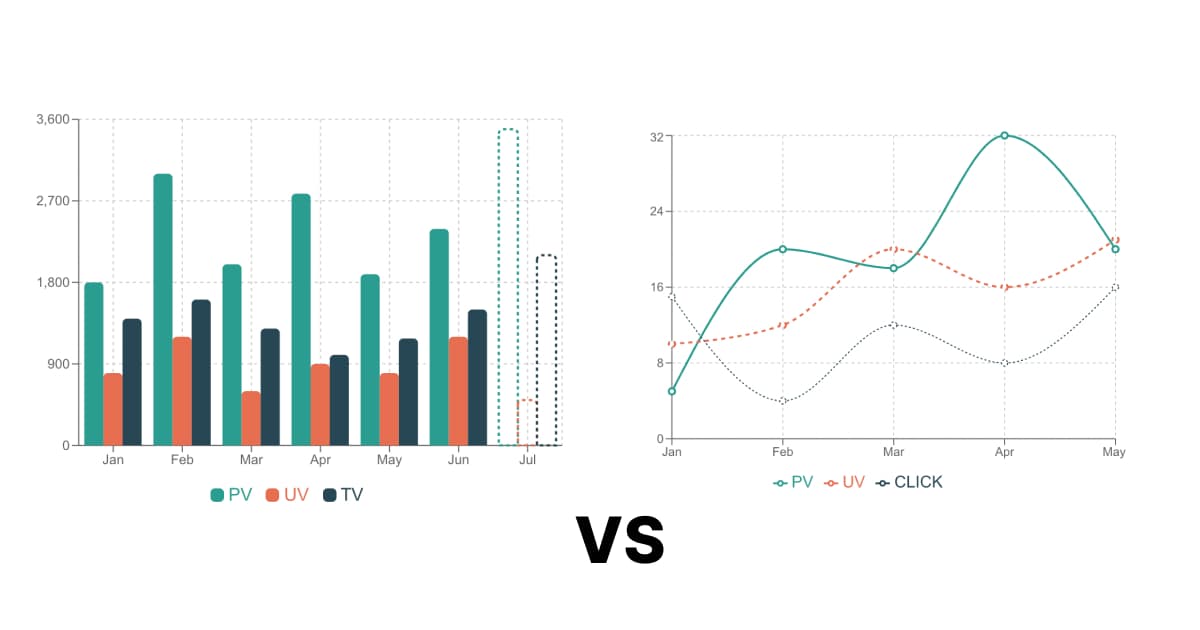

棒グラフと折れ線グラフの基本的な違い

まずは基本から。それぞれのグラフが何を得意としているのかを、しっかり押さえておきましょう。

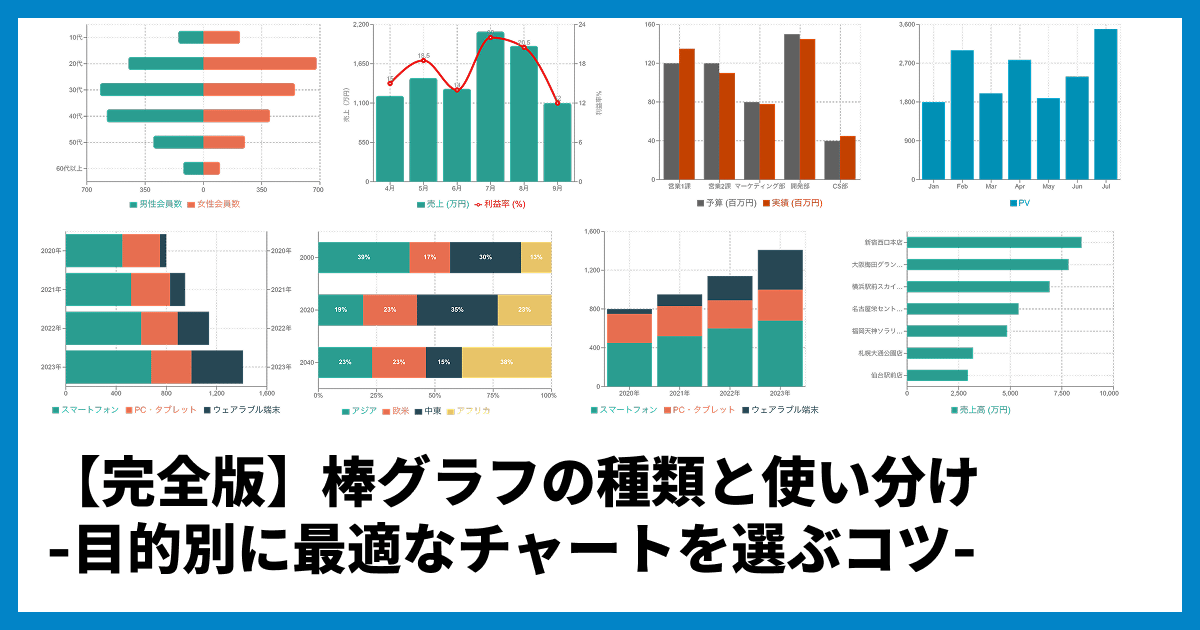

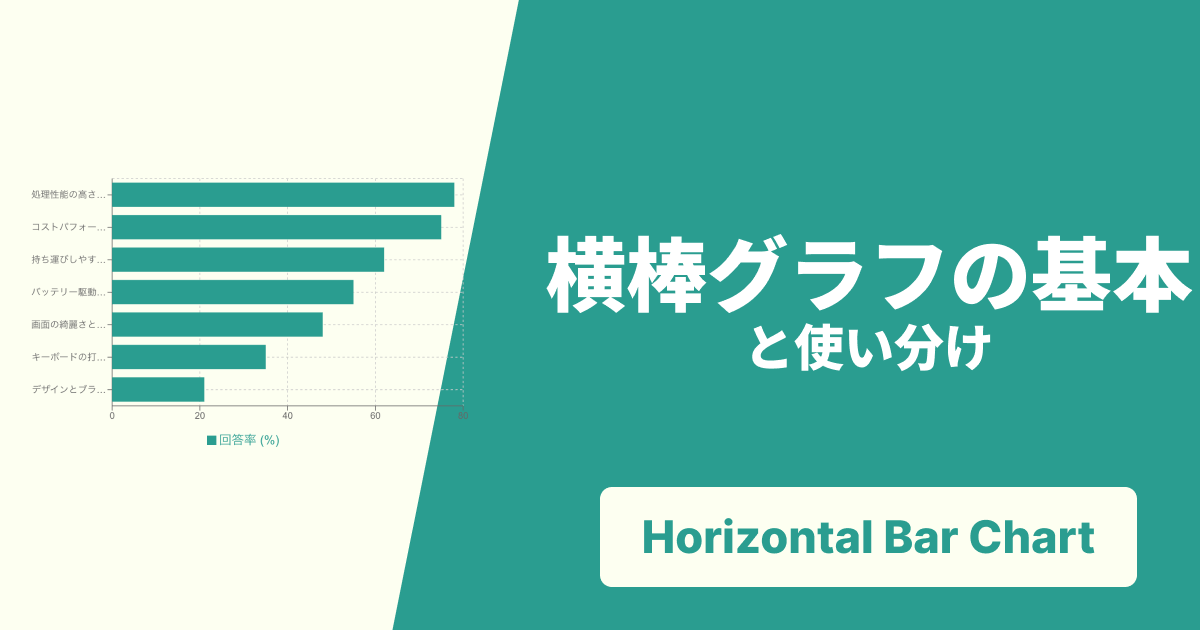

棒グラフとは?

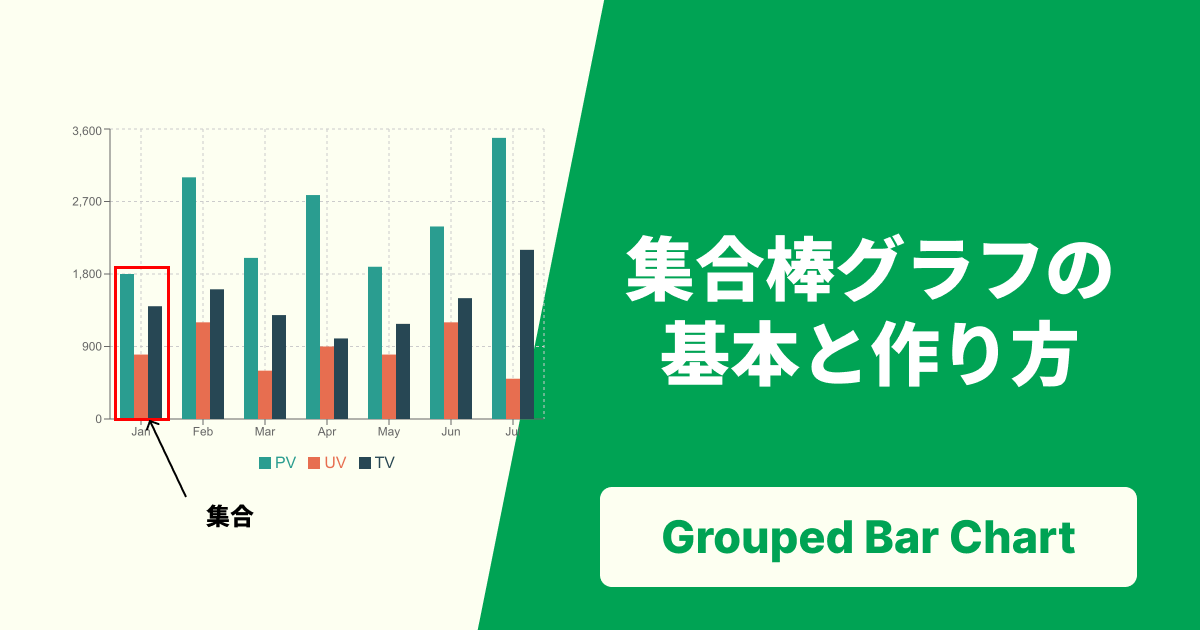

棒グラフは、量の大きさを比較するためのグラフです。それぞれの棒の「長さ」や「高さ」で、データの大小を視覚的に表現します。複数の項目を並べて、どれが一番大きいか、どれくらい差があるのかを一目で把握するのに非常に優れています。

.png)

得意なこと: 項目ごとの比較

主な用途: 商品別の売上比較、国別の人口ランキング、アンケート結果の表示など

折れ線グラフとは?

折れ線グラフは、時間や順序に沿ったデータの推移や変化を表すためのグラフです。点を線で結ぶことで、データが増加しているのか、減少しているのか、その変化の度合いは大きいのか小さいのか、といった「流れ」を捉えるのが得意です。

.png)

得意なこと: 時系列データの推移の表現

主な用途: 月ごとの気温の変化、年度ごとの売上推移、Webサイトのアクセス数の変動など

【保存版】折れ線グラフの種類全まとめ!正しい選び方と活用シーン

一目でわかる比較表

項目 | 棒グラフ | 折れ線グラフ |

|---|---|---|

目的 | 📊 量の比較 | 📈 推移・変化 |

データの種類 | 独立した項目(カテゴリデータ) | 時間や順序で連続したデータ(時系列データ) |

長所 | ・各項目の大小関係が分かりやすい | ・データの増減や傾向が分かりやすい |

短所 | ・項目数が多すぎると見づらい | ・項目ごとの正確な量の比較には不向き |

【シーン別】棒グラフと折れ線グラフの使い分け

理論は分かっても、いざ自分のデータを前にすると迷ってしまうこともありますよね。ここでは、具体的なシーンを例に、どちらのグラフを選ぶべきかを見ていきましょう。

棒グラフが適しているケース

例①:複数店舗の月間売上を比較したい

A店、B店、C店の売上という、それぞれの「量」を比べたいので棒グラフが最適です。「どの店舗が最も売上が高いか」が一目瞭然になります。.png)

例②:年代別のSNS利用率をまとめたい

10代、20代、30代…という各年代の利用率(量)を比較したいので、これも棒グラフが適しています。.png)

折れ線グラフが適しているケース

例①:過去1年間の自社の株価の動きを見たい

時間と共に株価がどのように「変化」したか、その「推移」を可視化したいので折れ線グラフが最適です。上昇トレンドなのか、下降トレンドなのかがすぐに分かります。.png)

例②:ある製品の発売からの販売数の推移を記録したい

1週目、2週目、3週目…と、時間の経過に伴う販売数の「流れ」を見たいので、折れ線グラフを使いましょう。.png)

🤔 どちらを選ぶか迷ったら?

「自分の持っているデータが、そもそもどのグラフに適しているか分からない…」そんな時は、xGrapherのグラフ種類ファインダーを試してみてください。伝えたいことやデータの種類を選ぶだけで、最適なグラフを提案してくれます。

2つを組み合わせる「複合グラフ」という選択肢

棒グラフと折れ線グラフを使い分けるだけでなく、この2つを合体させた「複合グラフ」という非常に便利なグラフがあります。

複合グラフとは?

複合グラフとは、その名の通り、1つのグラフエリアに棒グラフと折れ線グラフなど複数のグラフの種類を組み合わせて表示したものです。これにより、異なる性質を持つ2種類のデータを同時に示すことができます。

.png)

特に、「売上高(円)」と「利益率(%)」のように、単位が全く違うデータを一緒に見せたい場合に絶大な効果を発揮します。

複合グラフのメリット

省スペースで多くの情報を伝えられる: 2つのグラフを並べる必要がなく、紙面やスライドを有効活用できます。

データの相関関係が分かりやすい: 「売上は上がっているのに、客足は遠のいている」といった、2つのデータの関係性を直感的に理解しやすくなります。

どんな時に使う?

例①:月ごとの降水量(棒グラフ)と平均気温(折れ線グラフ)

→ 気温と雨量の関係性を分析するのに役立ちます。.png)

例②:月ごとの来店客数(棒グラフ)と顧客単価(折れ線グラフ)

→ 棒グラフで事業の規模(客数)を示しつつ、折れ線グラフで事業の質(一人当たりの購入額)の推移を同時に見るためのデータです。「客数は増えているが、一人当たりの購入額は下がっている」といった、より深い分析が可能になります。.png)

複合グラフの作り方のコツや、より効果的な見せ方については、こちらの記事「複合グラフとは?見やすいグラフを作成するコツを紹介!」でも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

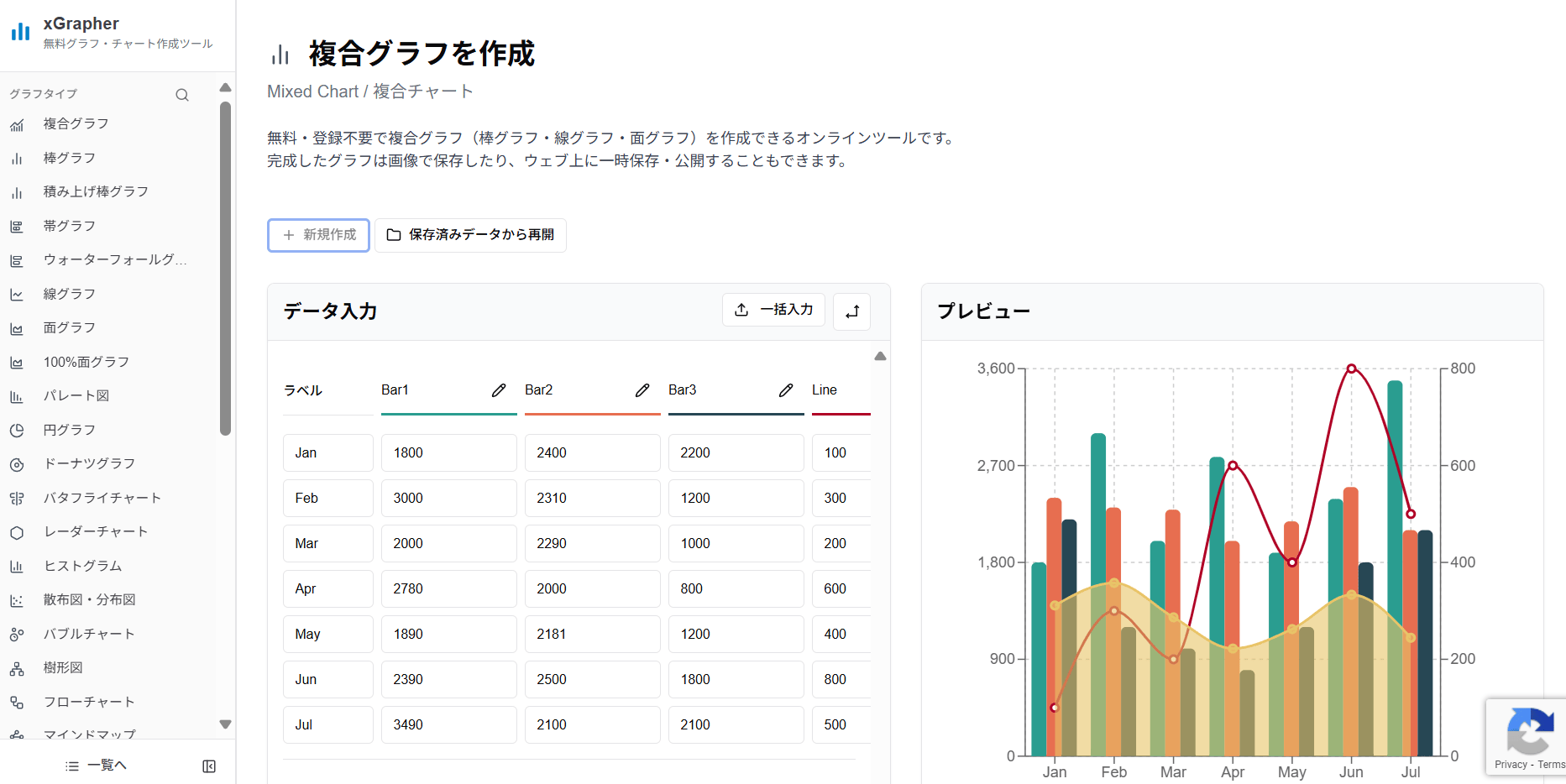

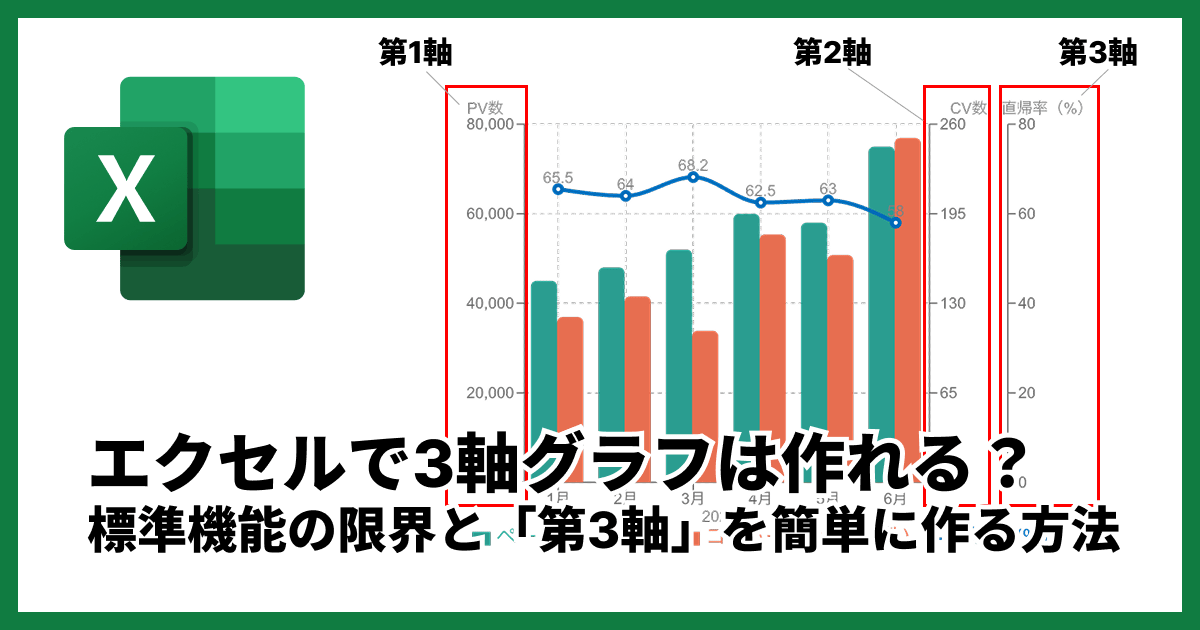

オンラインツールで簡単!複合グラフの作り方

「複合グラフは便利そうだけど、作るのが難しそう…」と感じるかもしれません。確かに、Excelでゼロから作成する場合には、第二軸の設定など少し複雑な手順が必要です。(Excelでの詳しい作り方はこちらの記事を参考にしてください)

しかし、xGrapherのようなオンライングラフ作成ツールを使えば、誰でも驚くほど簡単に、そして直感的に美しい複合グラフを作成できます。

xGrapherを使った作成手順はたったこれだけ!

まずはxGrapherの複合グラフ作成ページにアクセスします。

グラフにしたいデータを直接入力するか、お手元のCSVファイルをアップロードもしくはコピー&ペーストします。

それぞれのデータ系列に対して、グラフの種類をプルダウンから「棒グラフ」または「折れ線グラフ」と選ぶだけ。

あとは色を自由にカスタマイズすれば完成です!

面倒なアカウント登録は一切不要。思い立ったらすぐに使い始められるので、ぜひ一度、その手軽さを体験してみてください。

まとめ:データに合ったグラフを選んで、伝わる資料を作ろう

今回は、棒グラフと折れ線グラフの違いから、それぞれの使い分け、そして2つを組み合わせた複合グラフについて解説しました。

最後に、大切なポイントをもう一度おさらいしましょう。

棒グラフ ➡️ 項目ごとの量を比較したい時に使う。

折れ線グラフ ➡️ 時間の経過に伴う推移や変化を見たい時に使う。

複合グラフ ➡️ 単位の違う2つのデータを同時に比較・分析したい時に使う。

データに合った正しいグラフを選ぶだけで、あなたが伝えたいメッセージはより的確に、そして力強く相手に伝わります。

xGrapherのようなツールを使えば、グラフ作成は決して難しい作業ではありません。棒グラフや折れ線グラフ以外にも、世の中にはたくさんのグラフが存在します。他のグラフにも興味が湧いた方は、ぜひグラフの種類と用途を網羅的に解説した記事もチェックしてみてください。

よくある質問(Q&A)

Q1. 棒グラフとヒストグラムの違いは何ですか?

A1. 見た目は似ていますが、目的が全く異なります。棒グラフが「商品A、商品B」のような独立した項目の量を比較するのに対し、ヒストグラムは「身長160cm〜165cm」のような連続したデータを区切った階級に、どれくらいのデータが含まれるか(度数分布)を表すために使います。

>> ヒストグラムに関する詳しい解説

.png)

Q2. 折れ線グラフの線が途中で切れていても良いですか?

A2. データの欠損など、やむを得ない理由がある場合には意図的に線を途切れさせることがあります。ただし、見る人が「なぜ途切れているのか」を誤解しないよう、注釈などで理由を補足するのが親切な対応です。

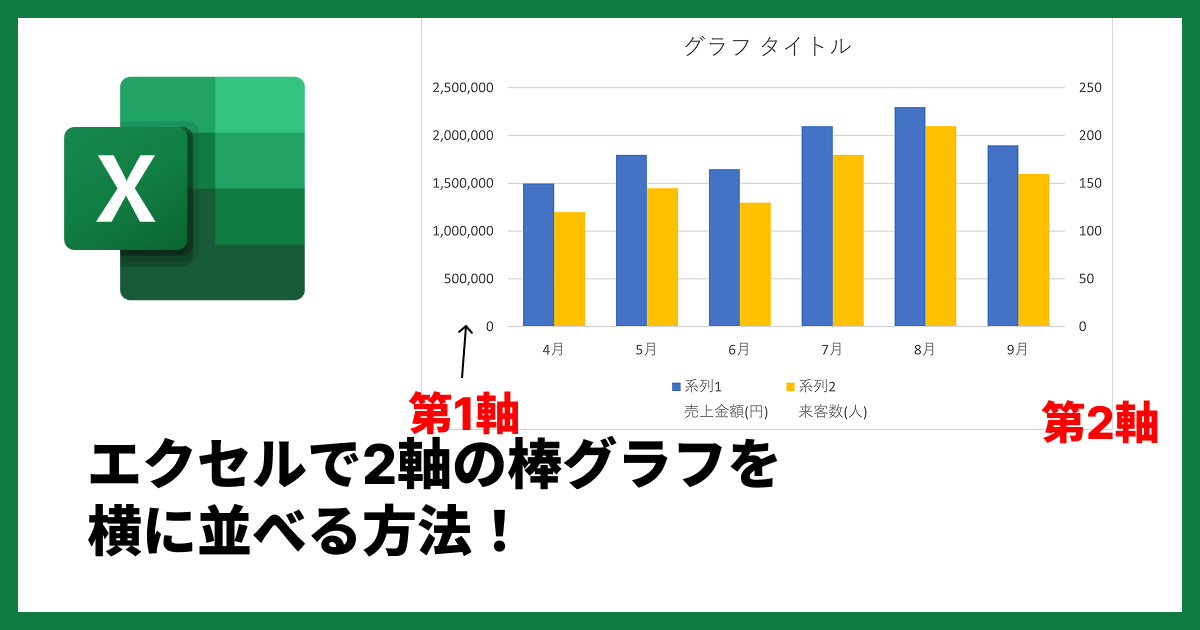

Q3. 複合グラフの第二軸(右側の軸)はどんな時に使いますか?

A3. 棒グラフで表すデータと、折れ線グラフで表すデータの単位や数値のスケール(桁数など)が大きく異なるときに使います。例えば、「売上高(百万円単位)」と「利益率(%)」を同じグラフで示す場合、左軸を売上高、右軸を利益率に設定することで、両方の変化が分かりやすく表示できます。

Q4. 棒グラフの色に意味はありますか?

A4. 色を戦略的に使うことで、グラフはもっと分かりやすくなります。例えば、特に注目してほしい項目だけ色を変えて強調したり、関連する項目をグループごとに同系色でまとめたりします。ただし、無秩序に色を使いすぎると逆に見づらくなるので注意が必要です。

Q5. スマートフォンでもグラフは作れますか?

A5. はい、xGrapherはパソコンだけでなく、スマートフォンやタブレットのブラウザにも完全対応しています。アカウント登録不要で、いつでもどこでも、思いついた時にすぐデータを可視化できます。

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)