統計グラフコンクールで入賞を目指そう!テーマ選びから差がつくグラフ作成のコツまで

夏休みの自由研究や学習の一環として、「統計グラフコンクール」という言葉を耳にしたことがあるかもしれません。これは、身近な疑問や社会問題などを、自分で集めたデータや公的な統計データを使い、グラフで分かりやすく表現するコンクールです。

「コンクール」と聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、ポイントを押さえれば、誰でも素晴らしい作品を作ることができます。

この記事では、統計グラフコンクールとは何か、どうやって進めればよいのか、そして入賞に近づくための「伝わるグラフ」作成のコツまで、分かりやすく解説していきます。統計グラフの作成は、データを読み解く力や表現力を養う絶好の機会です。ぜひこの記事を参考にして、作品作りに挑戦してみてください。

この記事の内容(目次)

まずは知っておこう!「統計グラフコンクール」とは?

「統計グラフコンクール」は、統計データの普及と、統計の表現技術の向上を目的として開催されている歴史あるコンクールです。代表的なものに「統計グラフ全国コンクール」があり、他にも各都道府県や市町村が主催するコンクールも多く開催されています。

対象: 小学生、中学生、高校生、大学生・一般など、部門が分かれていることが一般的です。

目的: 参加者が自らテーマを設定し、データを収集・分析し、それをグラフを使って視覚的に分かりやすく表現する能力を競います。

評価ポイント: 単にグラフが綺麗かどうかだけでなく、「テーマの独創性」「データの収集・処理の適切さ」「グラフ表現の工夫と分かりやすさ」などが総合的に評価されます。

まずは、お住まいの地域や学校で募集しているコンクールがないか、公式サイトや募集要項をチェックしてみましょう。応募の締切や作品の規格(サイズなど)も必ず確認してください。

統計グラフコンクールで入賞を目指すメリット

統計グラフコンクールへの挑戦は、単に「作品を作る」以上の価値があり、特に入賞を目指すプロセスでは、将来に役立つ多くのスキルが身につきます。

1. 入試(特に推薦・総合型選抜)で評価される

前述のQ&Aでも触れましたが、これは大きなメリットの一つです。 統計グラフコンクールでの入賞実績は、特に高校入試や大学入試の「推薦入試」や「総合型選抜(旧AO入試)」において高く評価される可能性があります。 調査書(内申書)や活動報告書に記載できる客観的な実績となり、面接や志望理由書でアピールする強力な材料になります。「自ら課題を見つけ、データを分析し、表現する能力」は、学校側が求める「探究心」や「思考力」を証明するのに最適です。

2. データリテラシー(情報を読み解く力)が身につく

現代社会では、新聞やニュース、インターネット上に様々なデータやグラフが溢れています。 コンクールを通じて、どのデータが信頼できるのか、そのグラフは何を伝えようとしているのか、といった「データを正しく読み解く力(データリテラシー)」が養われます。これは、情報を鵜呑みにせず、批判的に考える(クリティカル・シンキング)力の基礎となります。

3. 論理的思考力と表現力が鍛えられる

「なぜこのテーマを選んだのか?」「何を証明するために、どのデータを集めるのか?」「どうすれば、このグラフで自分の主張が伝わるか?」 作品を仕上げる全プロセスは、論理的に物事を組み立てる訓練そのものです。さらに、それを他者(審査員)に分かりやすく伝える「表現力」も同時に鍛えられます。これらのスキルは、学校でのレポート作成やプレゼンテーション、さらには社会に出てからも必須の能力です。

4. 知的好奇心や社会への関心が深まる

作品のテーマを探す過程で、自分の身の回りのことや、ニュースになっている社会問題について、普段より深く調べることになります。 「なぜだろう?」という知的好奇心が刺激され、自分が住む地域や社会全体への関心が深まるきっかけにもなります。

入賞という目標を持つことで、これらのスキルをより高いレベルで身につけるモチベーションになります。ぜひ積極的に挑戦してみてください。

入賞への第一歩!魅力的な「テーマ」の決め方

統計グラフ作品の良し悪しは、「テーマ」で決まると言っても過言ではありません。審査員の目を引く、良いテーマを見つけるためのポイントを紹介します。

1. 身近な疑問や興味から探す

毎日感じている「なぜ?」「どうなっているんだろう?」をテーマにしてみましょう。

(例)「朝の通学路、どの時間帯が一番混んでいる?」

(例)「クラスのみんなは、1日何時間ゲームをしている?」

(例)「給食の残飯はどれくらい?どうすれば減らせる?」

2. 社会問題やニュースに関心を持つ

テレビや新聞で見聞きする社会問題も、統計グラフのテーマになります。

(例)「私たちの町のゴミの量は増えている?減っている?」

(例)「地球温暖化の影響は、身近な天気にも表れている?」

(例)「訪日外国人観光客は、どこから来て何に興味がある?」

3. 過去の入賞作品を参考にする

コンクールの公式サイトでは、過去の入賞作品が公開されています。どのようなテーマが評価されているのか、傾向を掴むことができます。(ただし、全く同じテーマは避け、自分なりの切り口を見つけましょう)

良いテーマの条件は、「オリジナリティ」があり、「データで示せる」ことです。漠然としすぎず、調査可能な範囲に絞り込むことも大切です。

テーマを決めたら「データ」を集めよう

テーマが決まったら、それを裏付ける「データ」が必要です。データの集め方には、大きく分けて2つあります。

1. 自分で調査する(一次データ)

アンケートやインタビュー、実地調査(交通量調査、観察など)を行って、オリジナルのデータを集めます。身近なテーマの場合、説得力が増します。

ポイント:

アンケートは、質問の仕方が偏らないように注意する。

調査対象(何人に聞いたか、いつ調査したか)を明確にする。

2. 公開されている統計データを活用する(二次データ)

国や地方自治体、公的機関が調査・公開している信頼できるデータを活用します。社会的なテーマや、大きな傾向を見る場合に適しています。

おすすめのデータソース:

e-Stat (政府統計の総合窓口): 日本のあらゆる統計データが集まっています。

各省庁のWebサイト: (例:気象庁、厚生労働省など)

都道府県・市町村の統計ページ: 地域のデータが豊富です。

集めたデータは、そのまま使わずに、「合計」「平均」「割合(%)」などを計算し、何を伝えたいのかが明確になるように整理することが重要です。

【重要】目的に合わせて「グラフ」を選ぼう

データが整理できたら、いよいよグラフ作成です。統計グラフコンクールでは、「何を伝えたいか」に応じて、最適なグラフを選択する能力が非常に重要です。

基本のグラフ

まずは、小学校でも習う基本的なグラフの使い分けをマスターしましょう。

棒グラフ: 量の大小を比較する(例:クラスの好きなスポーツ別人数)

>> 棒グラフの基本や種類についての解説記事.png)

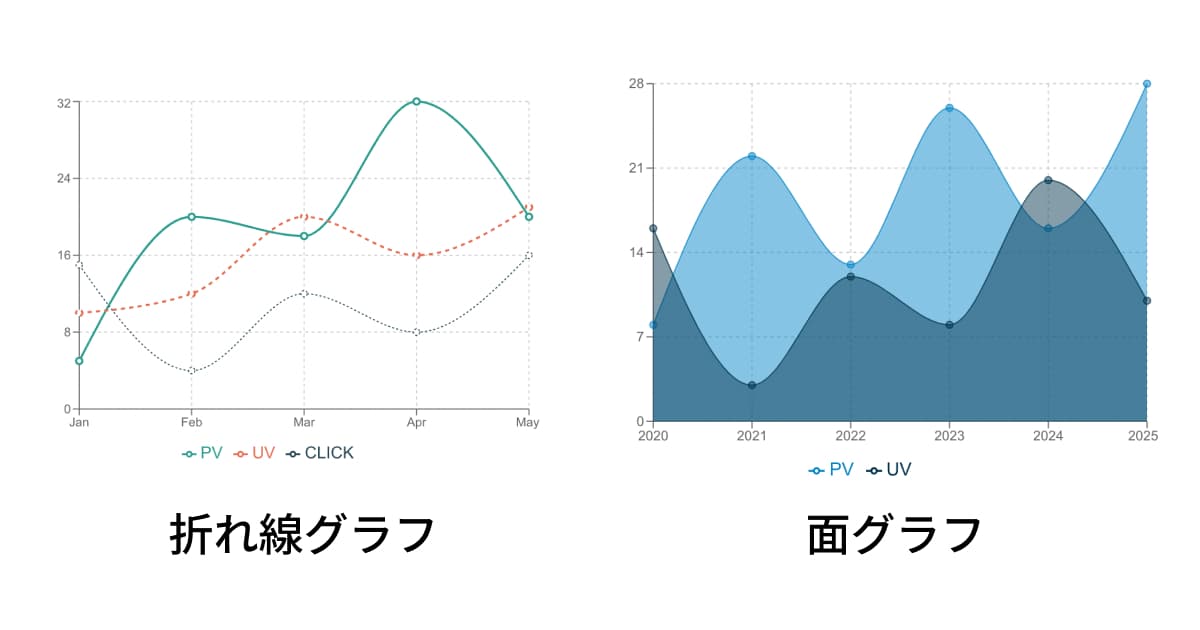

折れ線グラフ: 時間の経過による変化を見る(例:1年間の気温の変化)

>> 折れ線グラフの基本や棒グラフとの使い分けについての解説記事

円グラフ・帯グラフ: 全体に対する割合(内訳)を示す(例:給食の残飯の種類別割合)

>> 円グラフの作り方 / >> 帯グラフの作り方

差がつく!中学生・高校生向けの応用グラフ

コンクールで一歩進んだ分析や表現をしたい場合、以下のようなグラフも有効です。

.png)

ヒストグラム (度数分布図):

データをいくつかの区間に分け、各区間にどれだけのデータが含まれているか(度数)を棒グラフで表します。「データの散らばり具合(分布)」を一目で把握するのに適しています。

(例:「クラスの体力テストの記録は、どの範囲に集中しているか」)関連リンク: ヒストグラムについての解説

箱ひげ図:

複数のデータ群の「最小値、最大値、中央値、四分位数」を一つの図で示します。複数のグループの分布を比較するのに非常に便利です。

(例:「A組とB組のテストの点数の散らばり具合を比較する」)関連リンク: 箱ひげ図にについての解説

散布図:

2つの異なるデータ(例:身長と体重、勉強時間とテストの点数)の関係性を見るために使います。「相関関係(一方が増えると、もう一方も増える/減る傾向があるか)」を探るのに最適です。

(例:「勉強時間とテストの点数には関係があるか」)関連リンク: 散布図についての解説

バブルチャート:

散布図に「量の概念」を加えたグラフです。点の位置(X軸, Y軸)で2つの要素を、点の大きさ(バブルのサイズ)で3つ目の要素(量)を表現できます。

(例:「都道府県別の『人口(X軸)』『面積(Y軸)』と『年間予算(バブルの大きさ)』」)関連リンク: バブルチャートについての解説

テーマやデータに対して不適切なグラフを選ぶと、かえって分かりにくくなってしまいます。「なぜこのグラフを選んだのか」を説明できるように、それぞれのグラフの特徴を理解しておきましょう。

参考記事: 【完全ガイド】グラフの種類と使い分けを一覧で解説!データに最適な選び方がわかる

グラフは何を使えば良い?過去の入賞作品でよく使われるグラフ

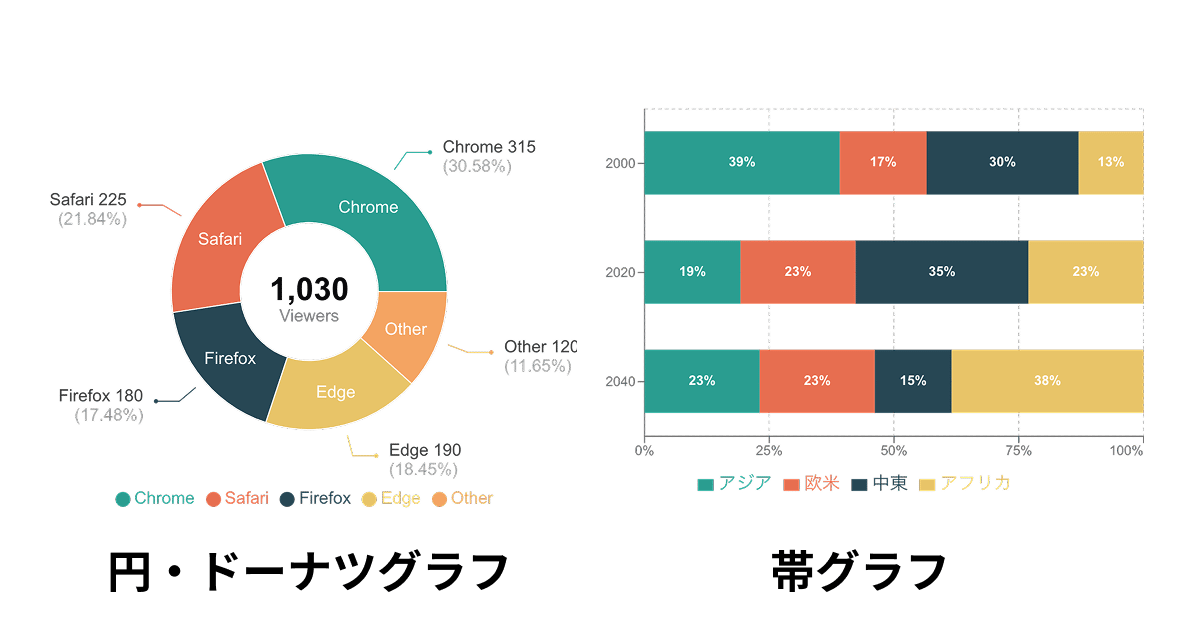

「どのグラフを選べばいいか分からない」というのは、多くの人が悩むポイントです。そこで、第72回(令和6年度)の統計グラフ全国コンクールの入賞作品(全92作品)で、どのグラフがどれだけ使われたのかを集計したデータをご紹介します。

第72回統計グラフ全国コンクール 入賞作品 グラフ種類別 延べ使用数(小学生の部)

棒グラフ: 350個

円グラフ: 244個

帯グラフ: 67個

折れ線グラフ: 51個

マップ(地図): 19個

ヒストグラム: 17個

この結果から分かる通り、入賞作品で使われているグラフは「棒グラフ」と「円グラフ」が圧倒的に多いことが分かります。全体の約8割をこの2つで占めています。

1. 「棒グラフ」「円グラフ」が王道の理由

棒グラフは「量の比較」、円グラフは「全体の中の割合」を示すのに最適で、誰にとっても一目で内容が理解しやすい「伝わる」グラフの代表格です。 多くの作品は、この基本のグラフをいかに見やすく、効果的に配置するかで勝負していると言えます。

2. 「帯グラフ」「折れ線グラフ」も定番

円グラフと同様に「割合」を示す「帯グラフ」や、時間の「変化」を示す「折れ線グラフ」も、定番のグラフとして多く使われています。まずはこの4種類(棒・円・帯・折れ線)をテーマに合わせて使い分けることが、入賞への近道です。

3. 応用グラフは「ここぞ」という時に

マップ(地図)やヒストグラム、バブルチャートといった応用的なグラフは、使用数は少ないものの、テーマや分析内容にうまく合致すれば、作品の説得力を大きく高めることができます。 例えば、「地域の違い」をテーマにするならマップは不可欠ですし、「データの散らばり」を見たいならヒストグラムが有効です。

結論として、まずは基本の4種類を確実にマスターすること、その上で、自分のテーマを表現するために最適なグラフは何かを考えることが重要です。

グラフ面積は「半分以上」が目安!学年と共に増加傾向

第72回入賞作品(小学1年生から6年生までの部、計92作品)では、作品全体の平均で約 59.5%、中央値(真ん中の値)で 60% をグラフが占めていることが分かりました。

つまり、入賞作品の多くは、作品の半分以上をグラフそのものに割り当てていることになります。

.png)

1. 全体の分布: 50% ~ 75%がボリュームゾーン

全体の傾向を詳しく見てみましょう。

平均値: 59.5%

中央値: 60.0%

最小値: 15%

最大値: 90%

25%~75% の範囲: 50.0% ~ 75.0%

作品の半分50%が、50%から75%の間に集中していました。最も割合が高い作品では、90%をグラフが占めており、考察やタイトル以外のほぼ全てをグラフで表現していることがうかがえます。

下のグラフは、作品数とグラフ面積の割合(%)をグラフ化したものです。60%付近を頂点とした山型になっており、多くの作品が50%以上の面積をグラフに割いていることが一目でわかります。

2. 【注目】学年が上がると、グラフ面積の割合も高くなる

さらに興味深いのは、学年が上がるにつれて、グラフが占める面積の平均値も高くなるという明確な傾向が見られたことです。

第1部(小学1・2年生):

平均 52.1% (中央値 50%)

第2部(小学3・4年生):

平均 61.8% (中央値 60%)

第3部(小学5・6年生):

平均 64.7% (中央値 65%)

低学年では作品の約半分(52%)だったグラフ面積が、高学年になると作品の約 2/3(65%)を占めるようになっています。

これは、学年が上がるにつれて、扱うデータや分析内容が複雑になり、それを説明するために、より多くの、あるいはより詳細なグラフ表現が必要になるためと考えられます。

差がつく!「伝わるグラフ」作成のテクニック

グラフは、ただ作れば良いわけではありません。デザインや見せ方を工夫することで、伝えたいメッセージがより強く、正確に伝わります。

1. タイトルと出典を明確に

タイトル: 「何についてのグラフか」が一目で分かる、具体的で簡潔なタイトルをつけましょう。

出典: データの出所(例:「○○市統計書より作成」「○年○月 〇〇小学校でアンケート調査」)を必ず明記します。これは作品の信頼性に関わる重要なポイントです。

2. 色使いは「分かりやすさ」を優先

カラフルにしすぎると、かえって見づらくなります。色は3〜4色程度に抑え、強調したい部分に目立つ色を使うなど、意味を持たせましょう。

色の濃淡(グラデーション)で量を表現するのもテクニックの一つです。

3. メモリ(軸)と単位を忘れずに

縦軸と横軸が何を表しているのか、単位(例:「人」「円」「%」)は何かを必ず記載します。

4. 「主張」を書き込む

グラフから何が読み取れるのか、「分かったこと」や「考察」を簡潔な言葉で添えると、作者の意図が伝わりやすくなります。

グラフの特定の部分を矢印で指し示し、補足説明を加えるのも有効です。

.png)

オンラインツールでグラフ作成を効率化しよう

統計グラフコンクールでは、手書きの作品も素晴らしいですが、パソコンやタブレットを使ってグラフを作成するケースも増えています。

Excelなどの表計算ソフトも使えますが、Webブラウザ上で直感的にグラフを作成できるオンラインツールも便利です。

私たち xGrapher (エックスグラファー) も、無料で使えるオンライングラフ作成ツールを提供しています。

簡単な操作: データを入力(またはコピー&ペースト)するだけで、すぐにグラフが完成します。

多様なグラフ: 基本のグラフはもちろん、先ほど紹介したヒストグラムや箱ひげ図、散布図、バブルチャートなど、コンクールで差がつく応用グラフも簡単に作成できます。

カスタマイズ: 色やフォント、タイトルの編集も自由自在。

ツールを使うことで、データの集計やグラフの「形」を作る手間が省け、「どう見せれば伝わるか」「このデータから何が言えるか」といった、作品の核となる「考える時間」を増やすことができます。

作品の規定(手書きのみ、など)を確認した上で、効率的に美しいグラフを作るために、ツールの活用も検討してみてください。

まとめ:ポイントを押さえて統計グラフコンクール入賞を目指そう!

統計グラフコンクールは、データとグラフを使って自分の考えを表現する、とてもクリエイティブな活動です。

入賞を目指すためのポイントをもう一度おさらいしましょう。

テーマ決め: 身近な疑問や社会問題から、オリジナリティのあるテーマを見つける。

データ収集: 自分で調査するか、信頼できる公的データを活用する。

グラフ選択: 伝えたいこと(比較、変化、割合、分布など)に合わせて最適なグラフを選ぶ。

デザイン: 色使いやタイトル、出典、考察を工夫し、「伝わる」グラフに仕上げる。

これらのステップを丁寧に進めることが、評価される作品作りにつながります。オンラインツールなども上手に活用しながら、あなただけの素晴らしい統計グラフ作品を完成させてください。

統計グラフコンクールに関するQ&A

Q1: 統計グラフコンクールは、いつ頃開催されていますか?

A1: 全国コンクールや多くの地方コンクールは、夏休みに作品を募集し、秋頃に審査・発表が行われることが多いです。夏休みの自由研究のテーマとしても人気です。ただし、締切は主催者によって異なるため、必ず応募したいコンクールの公式サイトで最新の募集要項を確認してください。

Q2: 小学生でも難しいグラフ(ヒストグラムなど)を使った方が評価されますか?

A2: 無理に難しいグラフを使う必要はありません。小学生低学年の部であれば、棒グラフや円グラフでも、テーマやデータの集め方がしっかりしていれば高く評価されます。大切なのは、年齢や学年に応じて、伝えたい内容に最も適したグラフを選ぶことです。

参考記事: グラフの種類と使い分けを一覧で解説!

Q3: データはどこから探せばいいですか?おすすめのサイトはありますか?

A3: 最も信頼性が高く、データも豊富なのは、政府統計の総合窓口「e-Stat」です。また、気象データなら「気象庁」、地域のデータならお住まいの「都道府県や市町村の統計課」のWebサイトが役立ちます。まずはこれらの公的機関のサイトから探してみることをお勧めします。

Q4: グラフの色使いで気をつけることはありますか?

A4: 「見やすさ」と「分かりやすさ」が最優先です。カラフルにしすぎず、基本は3〜4色程度に抑えましょう。同じ項目は同じ色で統一する、強調したい部分だけ目立つ色を使う、といった「色のルール」を決めると、情報が伝わりやすくなります。

.png)

Q5: パソコンやツールを使わず、手書きで作成しても大丈夫ですか?

A5: はい、もちろん大丈夫です。多くのコンクールでは手書きの作品も歓迎されています。手書きには、ポスターカラーや色鉛筆を使った温かみや、レイアウトの自由度の高さといったメリットもあります。大切なのは、ツール(手書きかPCか)ではなく、中身(テーマ、データ、表現)です。募集要項で、手書きの場合の画用紙のサイズや規定を確認しましょう。

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)