相関関係と因果関係の違いとは?データ分析で間違う前に知りたい基本【具体例で解説】

「気温が上がると、ビールの売上が増える」

「広告費を増やすと、サイトへの訪問者数が増える」

私たちは日々、さまざまなデータや事象の関係性について考えます。その際によく使われるのが「相関関係」と「因果関係」という言葉です。

これら2つの言葉、似ているようで実はまったく意味が異なります。もし、この違いをあいまいにしたままデータ分析やビジネスの意思決定を行うと、「効果のない施策にお金を使い続けてしまった」「まったく見当違いな結論を導いてしまった」ということにもなりかねません。

この記事では、データに騙されず、正しく物事を理解するために不可欠な「相関関係」と「因果関係」の決定的な違いについて、具体例を交えながら分かりやすく解説していきます。

この記事の内容(目次)

相関関係とは? ~2つの変数の「連動」~

相関関係とは、簡単に言うと「2つの事柄(変数)が、一方が増えるともう一方も増える(または減る)といったように、連動して動く関係」のことです。

あくまで「連動している」という状態を示しているだけで、どちらかが原因で、どちらかが結果であるかは問いません。

相関関係には、主に3つのパターンがあります。

正の相関: 一方が増える(減る)と、もう一方も増える(減る)関係。

例:身長と体重、勉強時間とテストの点数

負の相関: 一方が増える(減る)と、もう一方は減る(増える)関係。

例:気温と暖房器具の売上、運動量と体脂肪率

無相関: 2つの事柄に関連性が見られない状態。

例:今日の株価とあなたのランチのメニュー

.jpg)

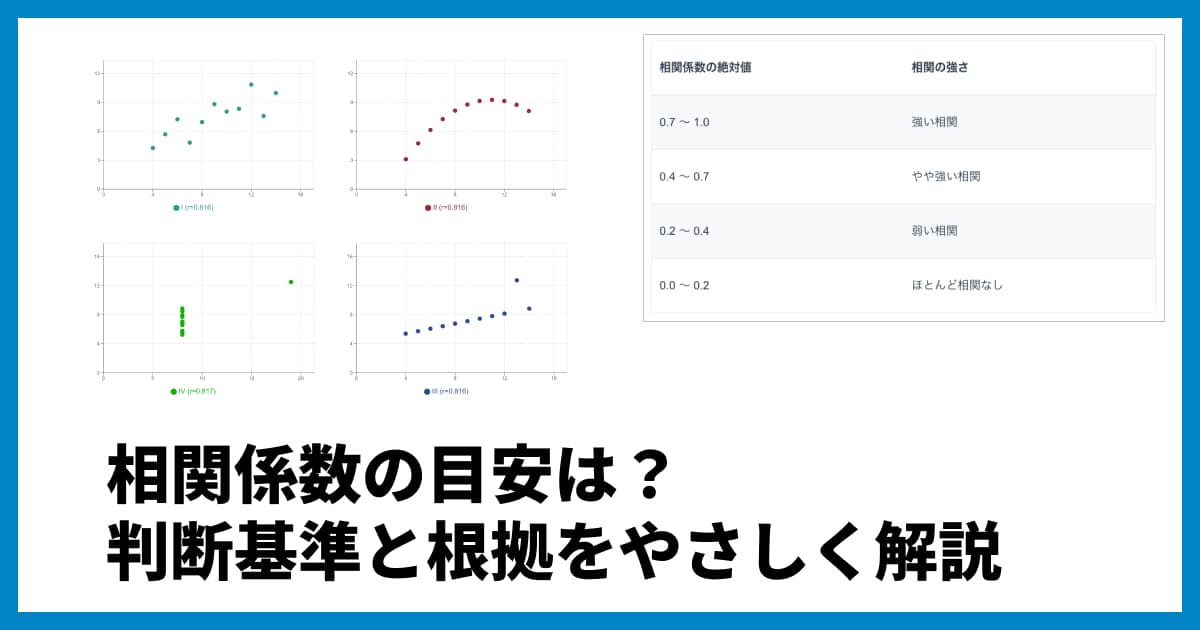

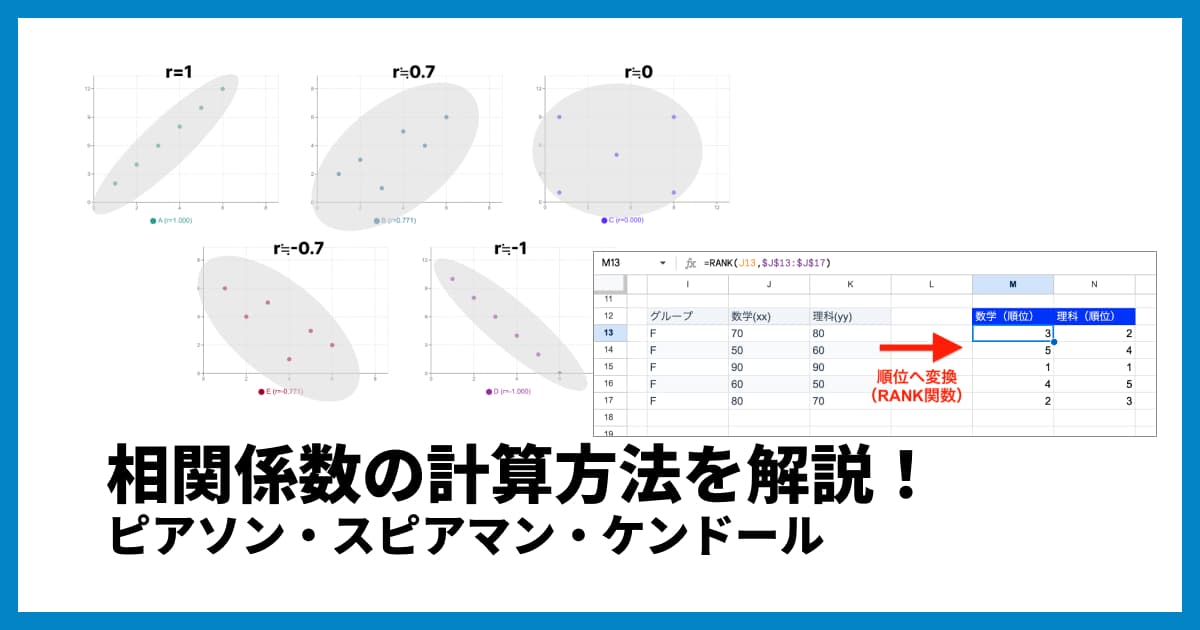

このような相関関係の強さや向きは、散布図を作成してみると視覚的に分かりやすく把握できます。また、「相関係数」という指標(-1から1までの値)で数値的に表すことも可能です。

※相関係数について詳しく知りたい方は、こちらの記事「相関係数rの求め方とエクセルでの計算方法」も参考にしてみてください。

因果関係とは? ~明確な「原因と結果」~

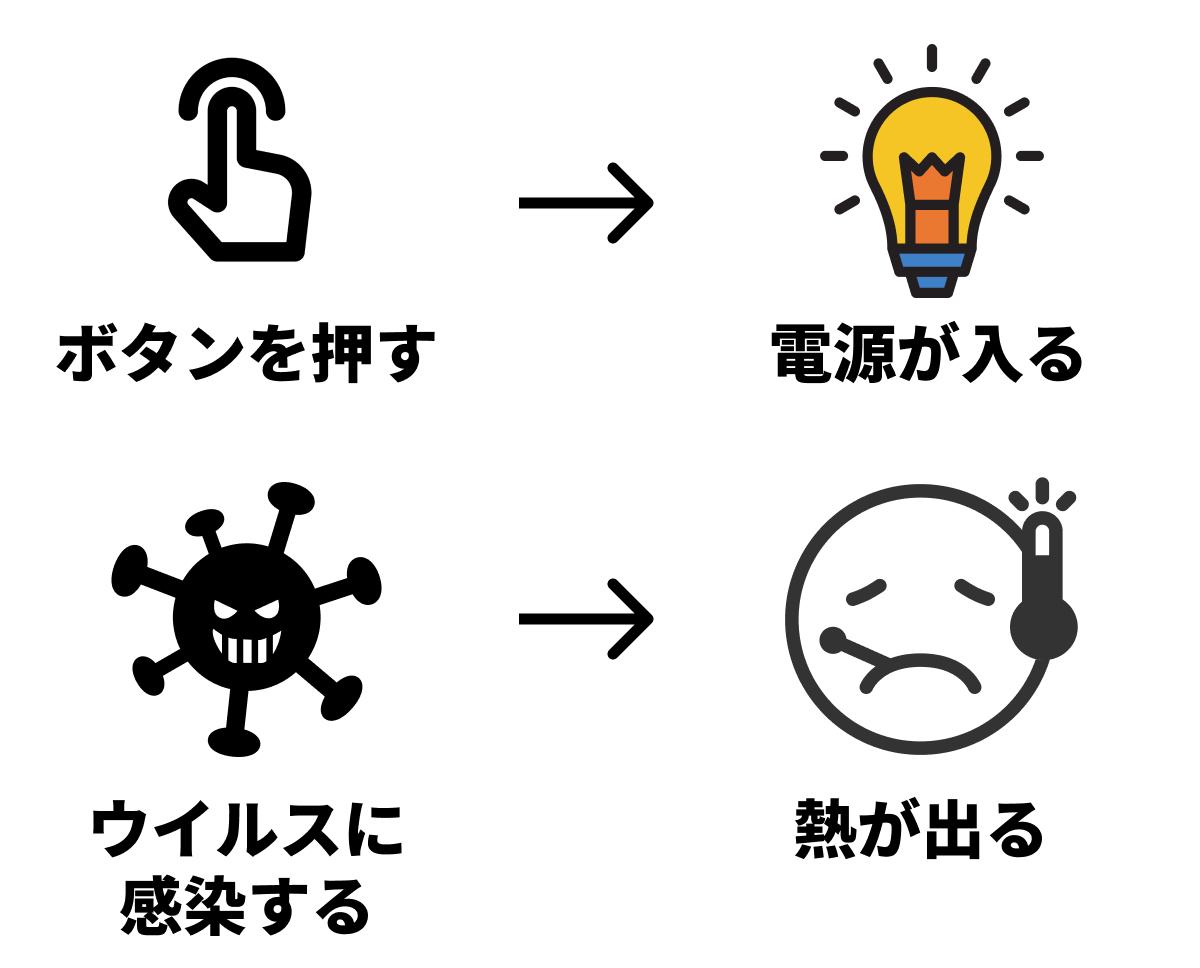

因果関係とは、「一方の事柄(原因)が、もう一方の事柄(結果)を引き起こしている関係」のことです。

ここには明確な「原因→結果」という一方通行の流れが存在します。

例1:「(原因)ボタンを押す」→「(結果)電源が入る」

例2:「(原因)ウイルスに感染する」→「(結果)熱が出る」

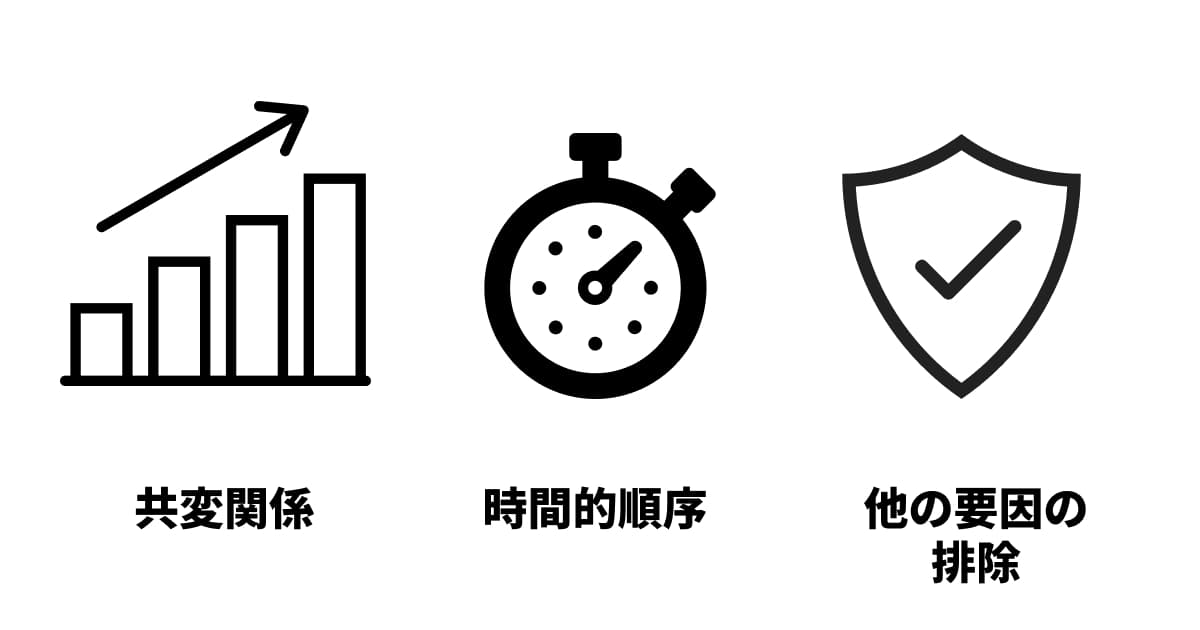

因果関係が成立するためには、一般的に以下の3つの条件が必要とされます。

共変関係: 原因と結果が連動している(相関関係がある)。

時間的順序: 原因が結果よりも先に発生している。

他の要因の排除: 他の要因が結果を引き起こしている可能性がない(=その原因だけが結果に影響していると特定できる)。

決定的な違いと「相関≠因果」の理由

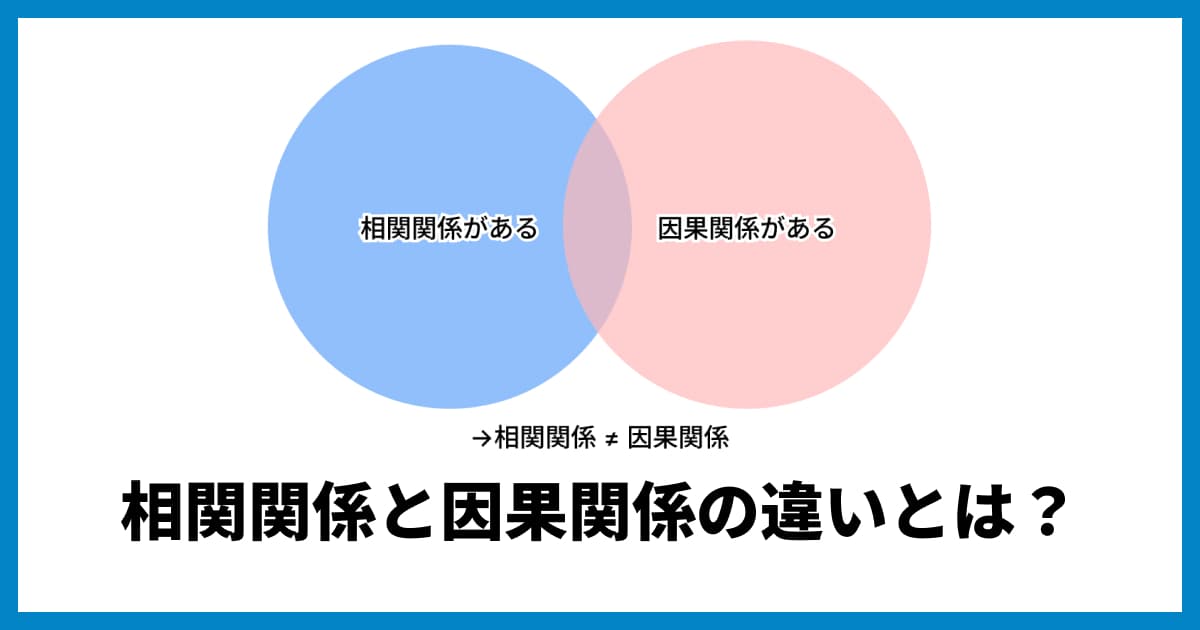

ここまで見てきたように、相関関係と因果関係の決定的な違いは、「そこに原因と結果の関係が明確にあるかどうか」です。

相関関係: 2つの変数が「連動」している状態。(原因と結果は問わない)

因果関係: 一方が「原因」で、もう一方が「結果」である状態。

ここで最も重要なルールは、

「相関関係があるからといって、必ずしも因果関係があるとは限らない」(相関≠因果)

ということです。

.png)

一方で、「因果関係がある」場合、その2つの変数間には(何らかの)「相関関係が見られる」ことがほとんどです。(例:勉強時間を増やす「原因」→点数が上がる「結果」。これには正の相関があります)

しかし、逆は成り立ちません。「連動している」ように見える2つの事柄が、実はまったくの偶然だったり、次に説明する「見せかけの相関」だったりすることが非常に多いためです。

なぜ間違えやすい?「擬似相関(見せかけの相関)」のワナ

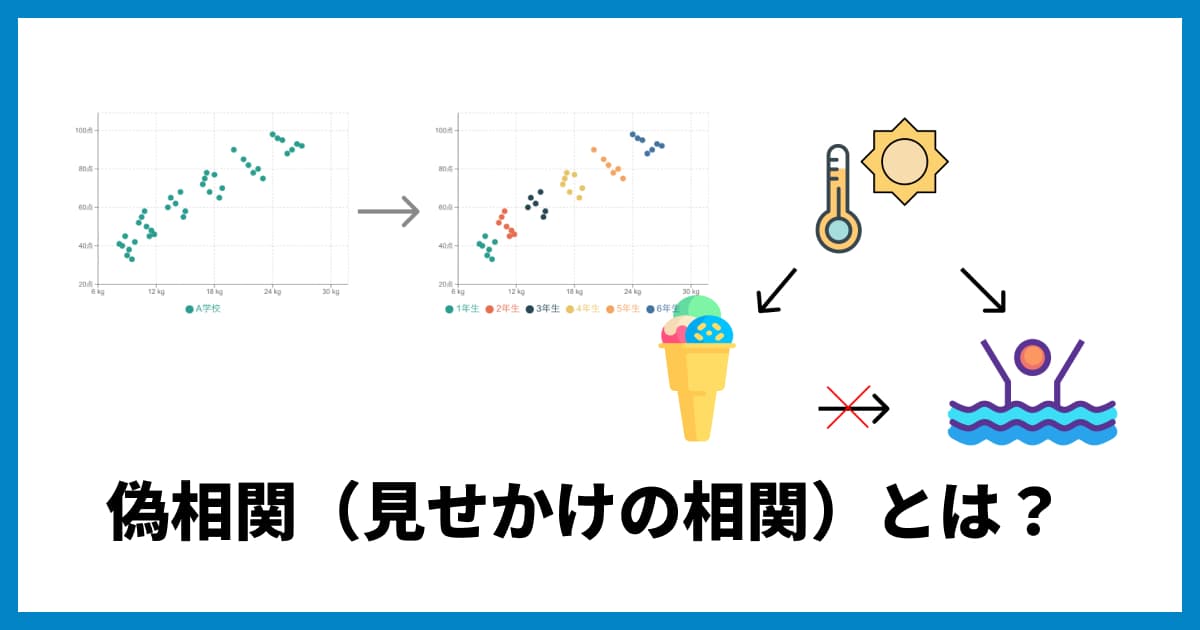

「相関≠因果」を理解する上で、最も有名なワナが「擬似相関(ぎじそうかん)」です。

擬似相関とは、2つの事柄(AとB)に相関関係が見られるものの、実際にはAとBの間に直接的な因果関係はなく、別の要因(C)がAとBの両方に影響を与えている状態を指します。このCを「交絡因子(こうらくいんし)」や「潜在変数」と呼びます。

【超有名】擬似相関の例:アイスの売上と水難事故

データを見ると、「アイスクリームの売上が増える(A)」と「水難事故の件数が増える(B)」の間には、強い正の相関が見られます。

.png)

もしここで「相関=因果」と勘違いし、「アイスの売上が増えると水難事故が増えるんだ!だから水難事故を防ぐためにアイスの販売を禁止しよう!」と結論づけてしまったらどうでしょうか?

これは明らかに間違っていますよね。

この場合の「隠れた要因(交絡因子C)」は「気温(暑さ)」です。

(C)気温が上がる → (A)アイスが売れる

(C)気温が上がる → (B)海や川で泳ぐ人が増え、水難事故が増える

このように、AとBはどちらも「気温」という共通の原因によって引き起こされた「結果」であり、AとBの間に直接的な因果関係はありません。これこそが擬似相関です。

※擬似相関については、こちらの記事「擬似相関とは?相関関係と因果関係を混同しないための具体例」でさらに多くの例を紹介しています。

>> 面白い擬似相関の例 | ニコラス・ケイジ出演で溺死者増?

ビジネスやデータ分析で間違えるとどうなる?

この「相関≠因果」の勘違いは、ビジネスの現場でも深刻な問題を引き起こす可能性があります。

例:広告費と売上

「広告費(A)を増やした月」と「売上(B)が増えた月」に正の相関が見られたとします。

ここで「広告費を増やしたから(原因)、売上が増えた(結果)のだ」と安易に因果関係を結論づけてしまうのは危険です。

もしかすると、

(交絡因子C)たまたまその月がボーナス商戦期だったから、広告を出さなくても売上は増えたかもしれない。

(交絡因子C)競合他社が値下げをしたから、慌てて広告費を増やし、結果的に売上も(競合から流れてきて)増えただけかもしれない。

(逆の因果)売上が好調だったから(原因)、余った予算で広告費を増やした(結果)だけかもしれない。

もし擬似相関である可能性を検証せず、「広告費が原因だ!」と信じて広告費を使い続けても、期待した売上アップにはつながらないかもしれません。

本当に「広告Aが原因で売上が上がったのか」を確かめるには、A/Bテストのような、他の条件を揃えて比較する実験(因果推論の手法)が必要になります。

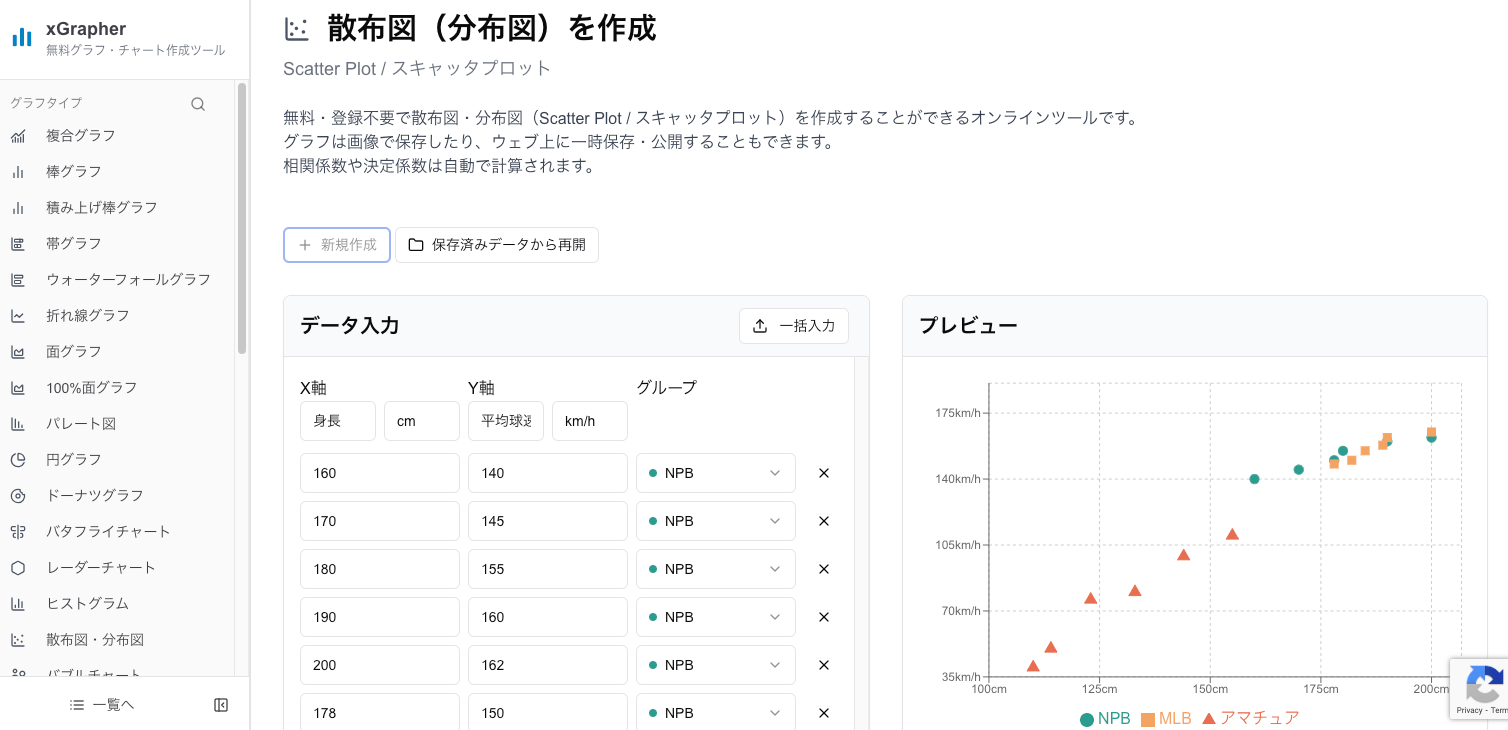

相関関係を視覚化してみよう

データ分析の第一歩は、「本当にそこに関係があるのか?」を疑うことから始まります。そして、関係性を大まかに把握するために最も役立つのが「散布図」です。

散布図は、2つの変数をX軸とY軸にとり、データを点でプロットしたグラフです。点の集まりが右上がりなら「正の相関」、右下がりなら「負の相関」、バラバラなら「無相関」と、一目で関係性を把握できます。

オンライングラフ作成ツールの xGrapher を使えば、Excelやスプレッドシートがなくても、Webブラウザ上で簡単にきれいな散布図を作成できます。

「このデータとあのデータ、関係あるかも?」と思ったら、まずはデータをコピー&ペーストして散布図を作ってみましょう。関係性が見えてくるかもしれません。

(散布図の見方や作り方については、散布図とは?見方や書き方、相関関係の読み取り方を解説 や 相関関係がわかるグラフとは?散布図と相関係数について解説 もご参照ください。)

まとめ:データに騙されないために

今回は、「相関関係」と「因果関係」の違いについて解説しました。

相関関係: 2つの変数が「連動」している状態。

因果関係: 一方が「原因」で、もう一方が「結果」である状態。

最重要ルール: 「相関関係があっても、因果関係があるとは限らない(相関≠因果)」

注意点: 擬似相関(共通の原因CがAとBの両方を動かしている)に注意する。

データを見て「関係がありそうだ(相関)」と感じたときは、すぐに「これが原因だ(因果)」と飛びつかず、「本当にそうか?」「他に隠れた要因(交絡因子)はないか?」「逆の因果関係ではないか?」と一歩立ち止まって考えるクセをつけることが、データに騙されないための最も重要なスキルです。

よくある質問 (Q&A)

Q1. 「相関関係」と「因果関係」は、どちらが先に見つかりますか?

A1. 一般的には「相関関係」が先に観測されます。データを見て「あれ、この2つは連動しているな(相関)」と気づくことがスタートです。その上で、「もしかして、こちらが原因でこちらが結果なのでは?(因果)」という仮説を立て、A/Bテストなどで検証していく、という流れが一般的です。

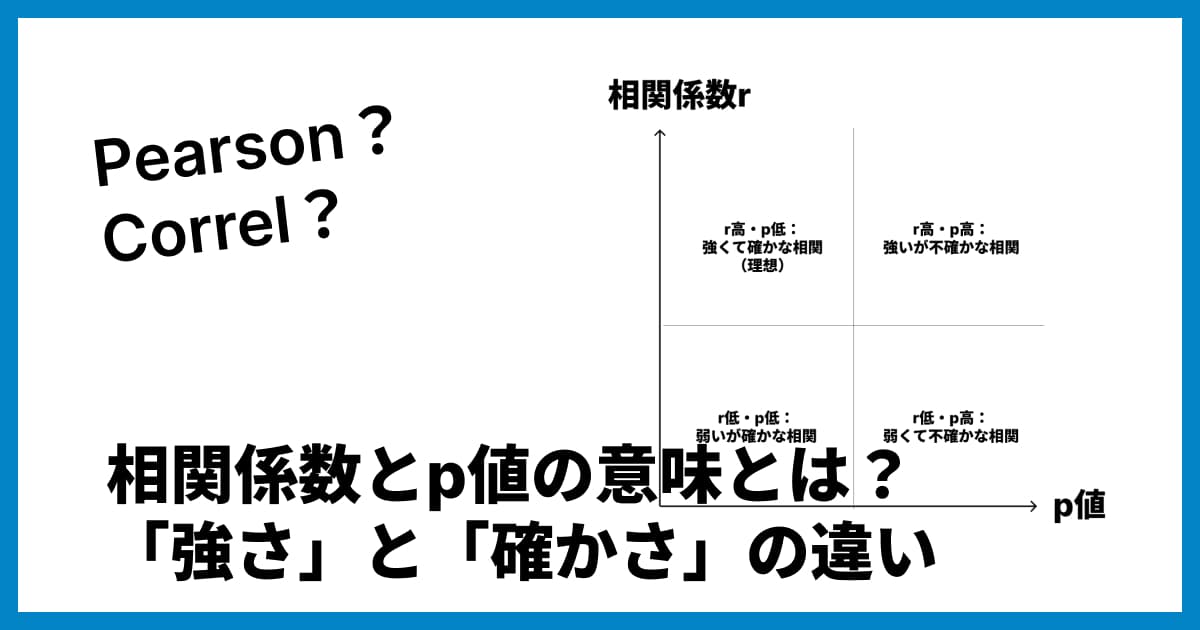

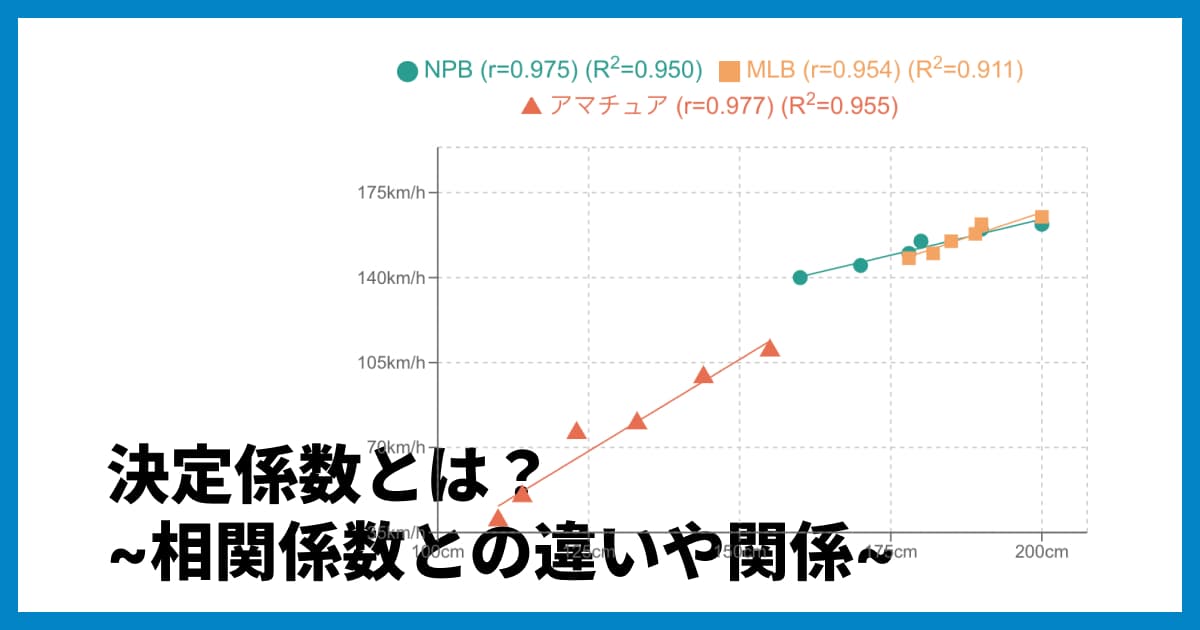

Q2. 相関係数が高ければ(1や-1に近ければ)、因果関係も強いと言えますか?

A2. いいえ、言えません。相関係数はあくまで「相関の強さ(連動の度合い)」を示す数値です。Q5で紹介する「擬似相関」の例でも、非常に高い相関係数が出ることはありますが、そこに因果関係はありません。「相関の強さ」と「因果関係の有無」は別問題として考える必要があります。

>> 相関係数の目安とその根拠の解説記事

Q3. 因果関係があるのに、相関関係が見られないことはありますか?

A3. まれにありますが、少し複雑なケースです。例えば、U字型(または逆U字型)の関係(例:ストレスが少なすぎても多すぎてもパフォーマンスが下がり、適度なストレスが最もパフォーマンスが高い)の場合、全体で見ると「無相関」のように見えることがあります。また、他の要因が強く影響して、本来あるはずの因果関係が見えにくくなることもあります。

Q4. 因果関係を証明するにはどうすればいいですか?

A4. 厳密に因果関係を証明するのは非常に難しいですが、最も強力な方法とされるのが「ランダム化比較試験(RCT)」です。これは、対象者をランダムに2つのグループに分け、一方にだけ(原因となる)施策を行い、もう一方(何もしない)と比較して結果に差が出るかを見る方法です。Webマーケティングでの「A/Bテスト」もこれに近いです。

Q5. 擬似相関の面白い例は他にありますか?

A5. 有名なものに「消防車の出動台数と火災の被害額(どちらも「火事の規模」という交絡因子による)」「チョコレートの消費量が多い国とノーベル賞受賞者数(どちらも「国の経済的豊かさ」などが関係している可能性)」などがあります。これらは明らかに因果関係がないと分かりやすいため、擬似相関の例としてよく使われます。

参考記事: 擬似相関とは?相関関係と因果関係を混同しないための具体例

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)