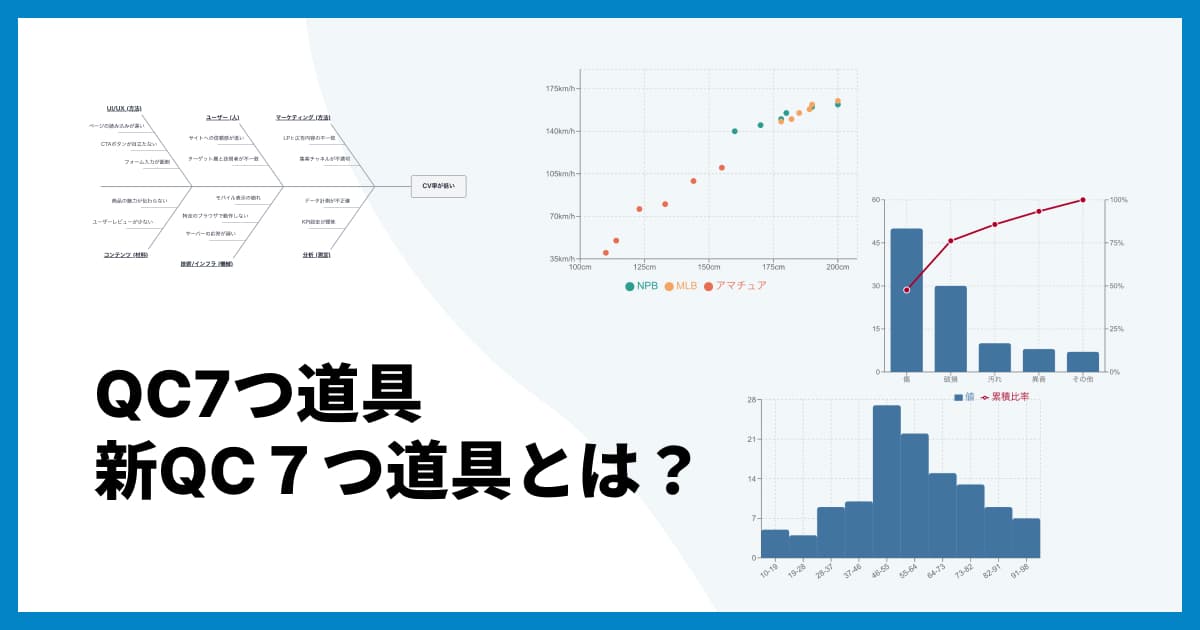

QC7つ道具・新QC7つ道具とは?違いと使い方を徹底解説【初心者向け】

「なぜか今月は不良品が多い」「クレームが減らない」…日々の業務で発生する様々な問題に対し、つい勘や経験則だけで対応してしまっていませんか?もちろん経験は大切ですが、それだけでは根本的な原因を見誤ったり、人によって対策がバラバラになったりする可能性があります。

そこで役立つのが、データに基づいて客観的に問題を分析し、解決策を導き出すためのフレームワーク「QC7つ道具」と「新QC7つ道具」です。これらのツールを使いこなせば、誰でも論理的に問題解決を進められるようになります。この記事では、それぞれの道具の役割や違い、具体的な使い方まで、初心者の方にも分かりやすく解説していきます。

この記事の内容(目次)

まずは基本から!数値で語る「QC7つ道具」

QC7つ道具は、主に数値データをグラフや図で「見える化」し、問題解決の糸口を探すためのツール群です。製造現場を中心に、品質管理(Quality Control)の世界で古くから活用されてきました。まずは、それぞれの道具がどんな役割を持っているのか見ていきましょう。

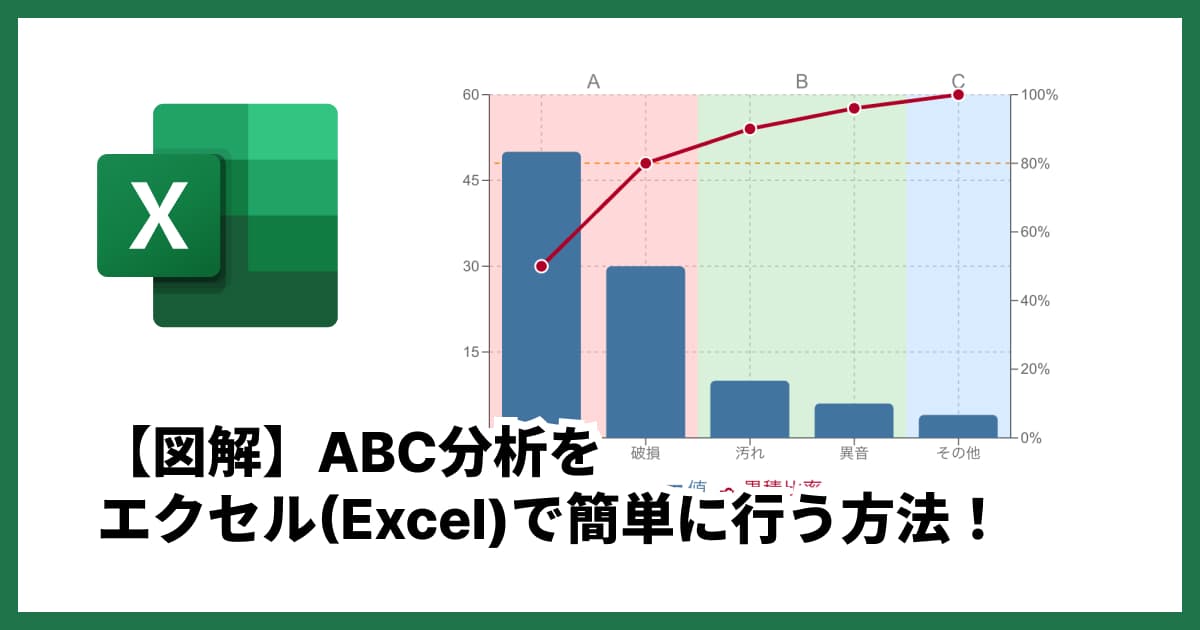

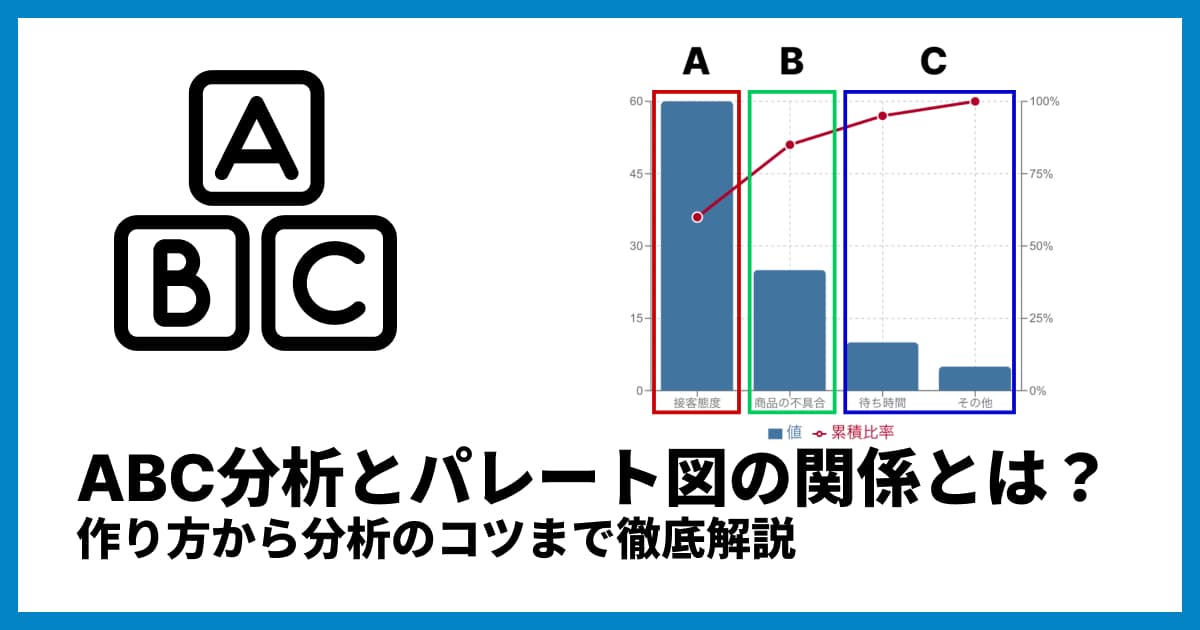

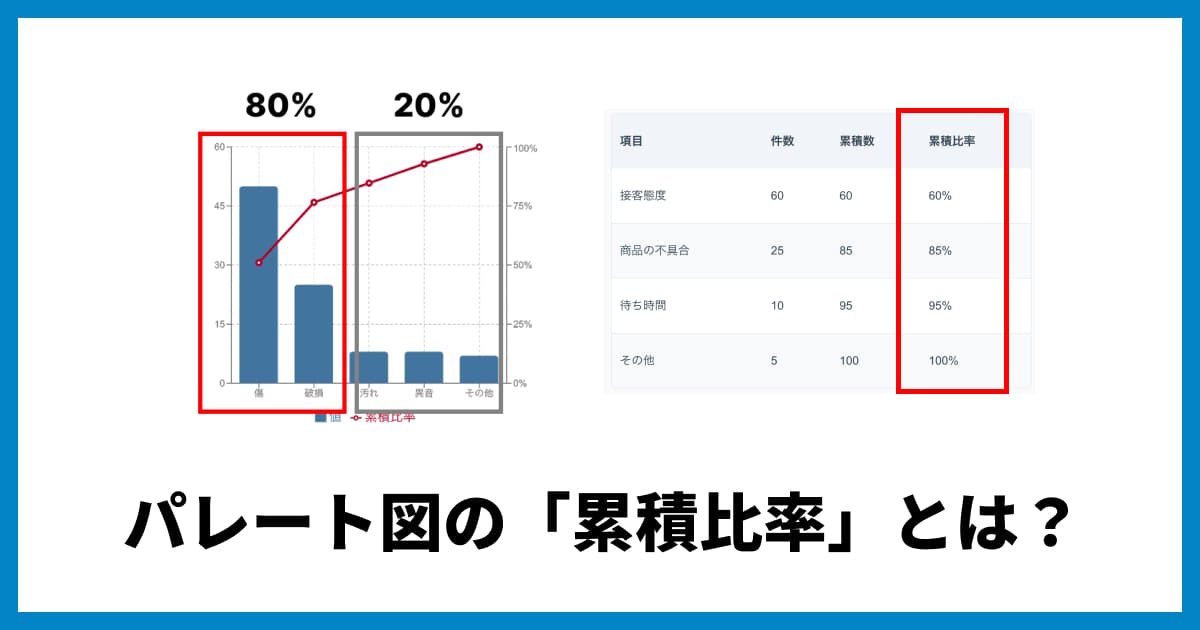

① パレート図:問題の「急所」を見つけ出す

問題の原因が複数ある場合、どれから手をつけるべきか悩みますよね。パレート図は、「結果の8割は、2割の原因から生じる」というパレートの法則に基づき、影響の大きい原因を特定するのに役立ちます。

例えば、製品の不良原因を「傷」「汚れ」「寸法違い」などに分類し、件数が多い順に棒グラフで並べることで、最優先で対策すべき項目が一目瞭然になります。

>> パレート図のさらに詳しい解説はこちらの記事をご参照ください

>> オンラインでパレート図を作ってみる

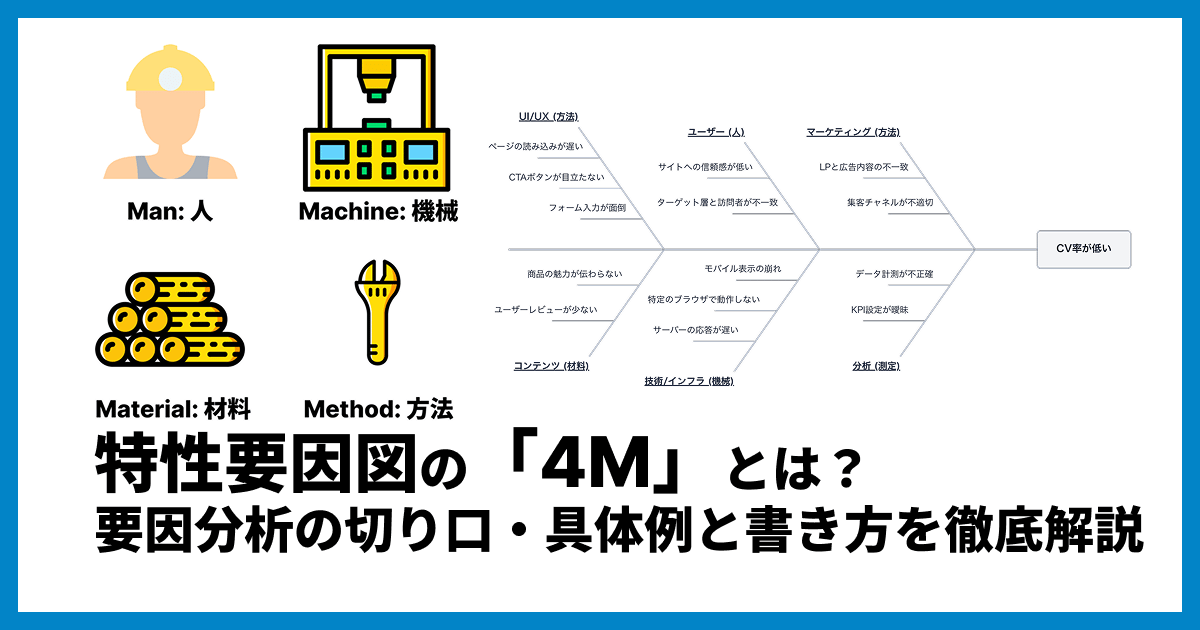

② 特性要因図(フィッシュボーン図):問題の原因を構造的に洗い出す

一つの問題(特性)に対して、考えられる原因(要因)を「人・機械・材料・方法(4M)」などの観点から整理し、魚の骨のような形にまとめた図です。なぜその問題が起きるのか、関連する要因を網羅的に洗い出す際に非常に有効です。チームでブレインストーミングをしながら作成することで、一人では気づけなかった原因を発見できます。

>> 特性要因図(フィッシュボーン図)のさらに詳しい解説はこちらの記事をご参照ください

>> オンラインで特性要因図(フィッシュボーン図)を作ってみる

③ グラフ:データの変化や傾向を視覚的に捉える

棒グラフ、折れ線グラフ、円グラフなど、様々な種類のグラフを使い分けることで、データの変化や内訳、傾向を直感的に理解できます。

※ここでの「グラフ」は散布図以外の一般的な図表全般を指します

例えば、月ごとの生産量の推移を折れ線グラフにすれば、季節による変動があるのか、生産性が向上しているのかなどを把握できます。

>> 複合グラフをオンラインで作ってみる

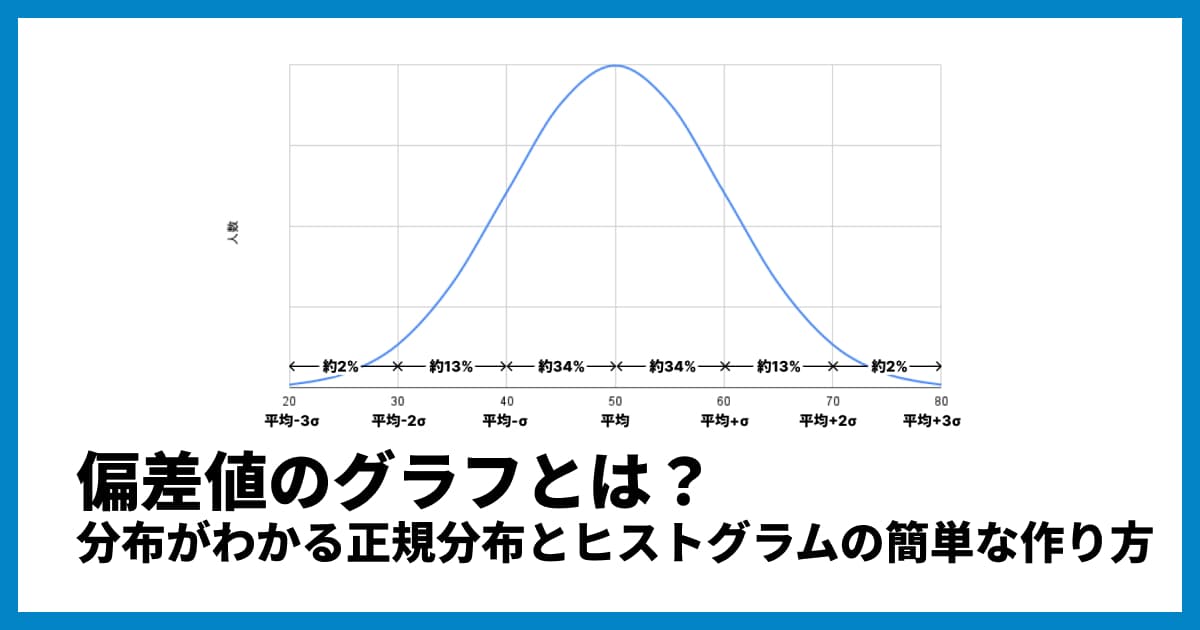

④ ヒストグラム:データの「ばらつき」具合を確認する

収集したデータが、どのような値を中心に、どの程度ばらついているのかを可視化するグラフです。製品の重量や寸法などのデータをヒストグラムにすることで、規格の範囲内に収まっているか、ばらつきは大きいか小さいか、といった品質の安定性を評価できます。

>> ヒストグラムのさらに詳しい解説はこちらの記事をご参照ください

>> オンラインでヒストグラムを作ってみる

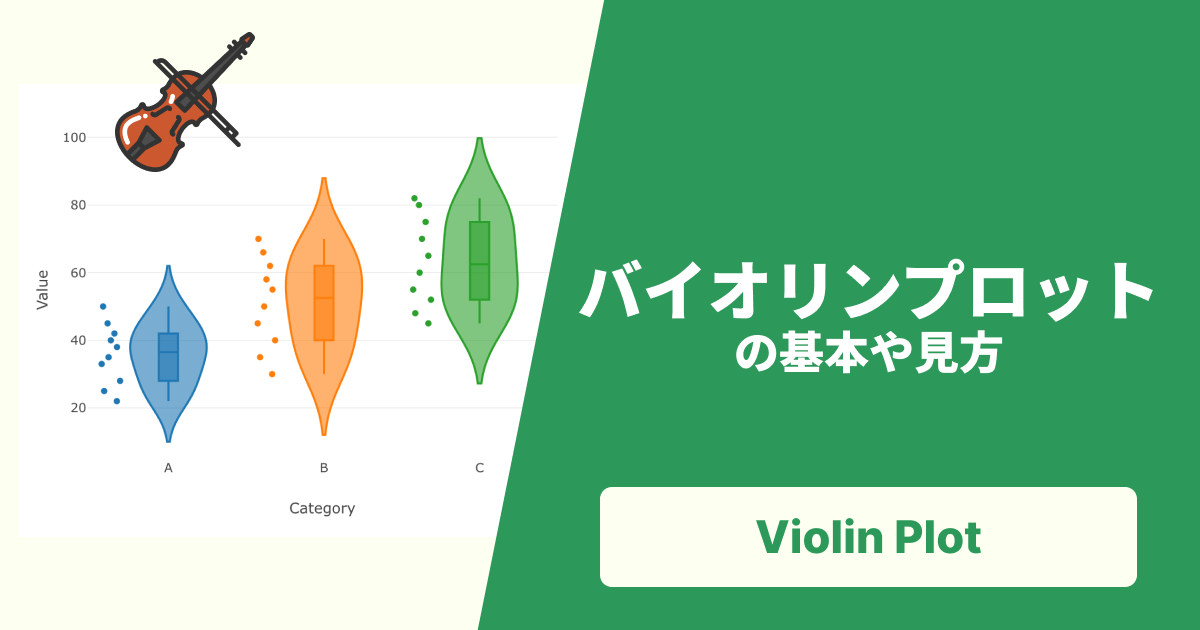

⑤ 散布図:2つのデータの関係性を探る

「気温が上がると、アイスの売上も上がる」といったように、2種類のデータに関係があるかどうかを調べる際に使います。2つのデータを点でプロットし、点が右肩上がりに分布すれば正の相関、右肩下がりなら負の相関があると判断できます。原因と結果の関係を推測する上で重要な手がかりとなります。

>> 散布図のさらに詳しい解説はこちらの記事をご参照ください

>> オンラインで散布図を作ってみる

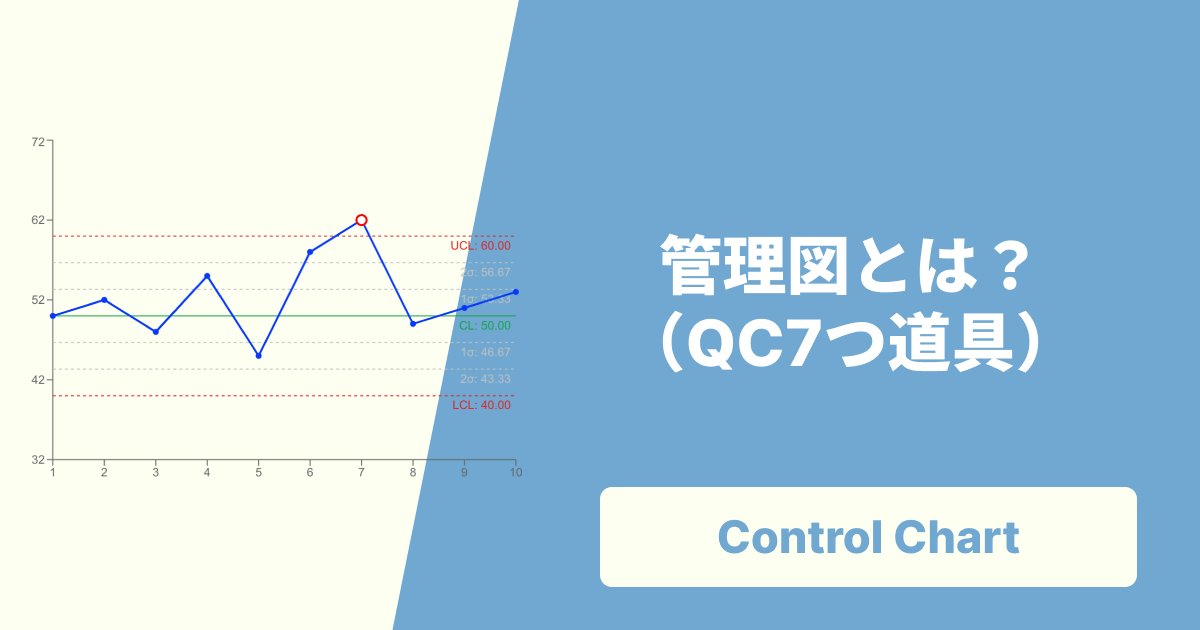

⑥ 管理図:工程が安定しているかを監視する

製品の品質などが、管理されている安定した状態にあるかを監視(モニタリング)するためのグラフです。

中心線と上限・下限の管理限界線を引き、日々のデータをプロットしていきます。点が管理限界線を超えたり、特定のパターンを示したりした場合、工程に何らかの異常が発生したと判断し、原因究明のアクションを起こします。

>> 管理図のさらに詳しい解説はこちらの記事をご参照ください

>> 管理図をオンラインで作成する

⑦ チェックシート:データを効率的に収集・整理する

データを集める際に、記録漏れやミスを防ぎ、整理しやすくするための表や様式です。例えば、不良品の項目をあらかじめリストにしておき、発生するたびにチェックを入れるようにすれば、後で集計するのが非常に楽になります。データを取る前の準備として欠かせない道具です。

言葉と思考を整理する「新QC7つ道具」

QC7つ道具が数値データを扱うのに対し、新QC7つ道具は、言語データ(言葉)を整理し、方針立案や計画策定に役立てるためのツール群です。企画部門や営業部門など、数値化しにくい問題を扱う場面で特に力を発揮します。

新QC7つ道具が生まれた背景

品質管理の対象が製造現場だけでなく、設計、営業、サービスなど多岐にわたる中で、数値だけでは捉えきれない「顧客の要望」「漠然とした問題」などを整理し、創造的な解決策を見出す必要が出てきました。そこで、言語情報を体系的に整理する手法として新QC7つ道具がまとめられました。

各道具の紹介

親和図法:混沌とした言語データを、親和性(関連性)の高いもの同士でグループ化し、問題の構造を明らかにする手法。

連関図法:原因と結果が複雑に絡み合った問題について、その因果関係を矢印で結びつけ、中心的な原因を探る手法。

系統図法:目的を達成するための手段を、段階的に深掘りしてツリー状に展開し、最適な実行計画を導き出す手法。

>> 系統図(樹形図)をオンラインで作成マトリックス図法:2つの要素を行と列に配置した表(マトリックス)を作り、その交点に関連性の有無や度合いを示すことで、多角的に情報を整理する手法。

アローダイアグラム法:プロジェクトの各作業の順序関係を矢印でネットワーク状に描き、最適な日程計画を立てるための手法。

>> アローダイアグラムをオンラインで作成PDPC法:目標達成までのプロセスで起こりうる様々な事態を予測し、事前に対策を計画に盛り込むことで、不測の事態を回避する手法。

>> PDPC法をオンラインで作成マトリックス・データ解析法:新QC7つ道具の中で唯一数値データを扱う手法。多くの変数が絡み合うデータを、主成分分析などを用いて分かりやすく整理・解析する。

>> マトリックスデータ解析法の散布図をオンラインで作成

【実践】QC7つ道具と新QC7つ道具、どう使い分ける?

では、これらの道具をどのように使い分ければよいのでしょうか。ポイントは「扱うデータの種類」と「目的」です。

QC7つ道具 | 新QC7つ道具 | |

|---|---|---|

扱うデータ | 数値データ(不良品数、寸法、温度など) | 言語データ(意見、課題、アイデアなど) |

主な目的 | 現状分析、原因の定量的な解析、工程管理 | 方針立案、計画策定、混沌とした問題の構造化 |

得意なこと | 事実に基づいた問題点の絞り込みと深掘り | 自由な発想を整理し、体系化する |

活用シーン | 製造現場での品質改善、既存プロセスの分析 | 新商品開発、業務改革、戦略立案 |

歴史 | 1950年代〜1960年代に日本で普及 | 1970年代に日本科学技術連盟(日科技連)を中心に提唱 |

基本的には、まずQC7つ道具で現状の数値を分析して問題点を特定し、その後の対策や方針を考える段階で新QC7つ道具を活用する、という流れが効果的です。これらは対立するものではなく、相互に補完し合う関係にあります。

まとめ:データはあなたのビジネスを強くする味方

QC7つ道具と新QC7つ道具は、品質管理の専門家だけのものではありません。日々の業務における大小さまざまな問題を、客観的かつ論理的に解決するための強力な思考ツールです。

QC7つ道具で、数値データから事実を正確に読み解く。

新QC7つ道具で、言葉の裏にある本質を整理し、未来への道筋を描く。

これらの道具を使いこなすことで、勘や経験だけに頼らない、納得感のある意思決定が可能になります。まずはパレート図やグラフなど、取り組みやすいものから始めてみませんか?

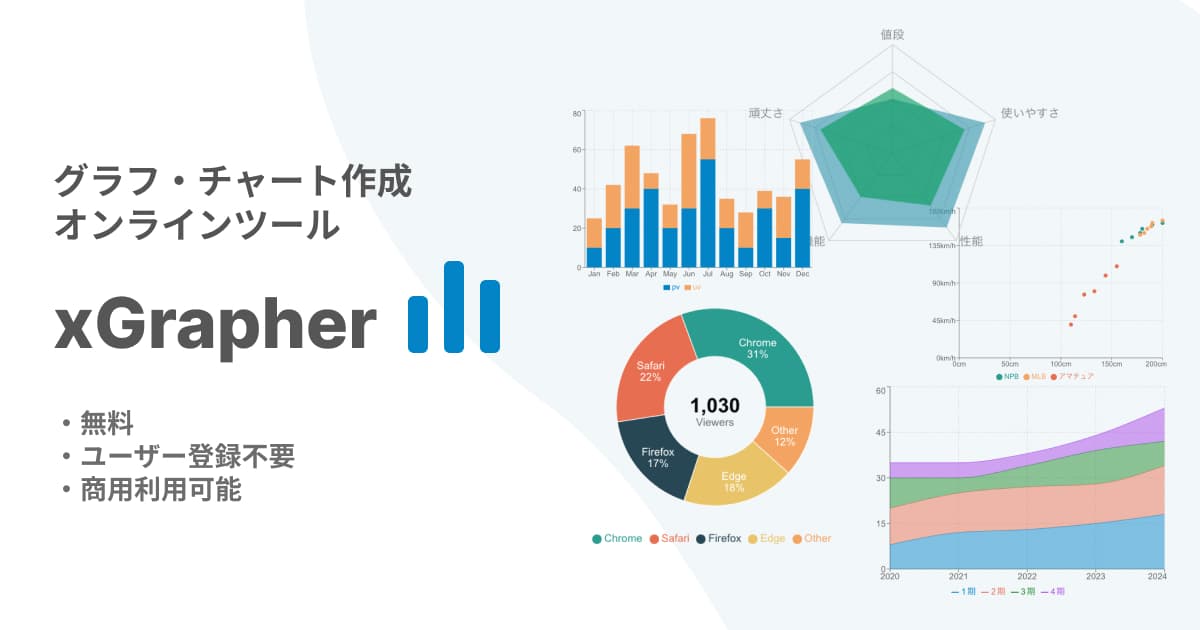

xGrapherのようなツールを使えば、データ分析はもっと身近になります。データという強力な味方をつけて、あなたのビジネスを一段上のレベルへと引き上げましょう。

QC7つ道具に関するQ&A

Q1. QC7つ道具は、どの順番で学べば良いですか?

A1. まずはデータを集めるための「チェックシート」と、集めたデータを可視化する「グラフ」「ヒストグラム」から始めるのがおすすめです。その後、問題の絞り込みに「パレート図」、原因の深掘りに「特性要因図」と進むと、問題解決の流れに沿ってスムーズに理解できます。

Q2. Excelでもグラフは作れますが、専用ツールを使うメリットは何ですか?

A2. Excelは高機能ですが、パレート図や管理図などを一から作るのは手間がかかります。xGrapherのようなグラフ作成に特化したオンラインツールは、テンプレートが用意されており、直感的な操作で素早く目的のグラフを作成できるのが大きなメリットです。データのインポートや共有も簡単に行えます。

Q3. 製造業ではないのですが、QC7つ道具は役立ちますか?

A3. はい、役立ちます。例えば、営業部門で「クレーム内容の内訳をパレート図で分析する」、マーケティング部門で「広告費とサイトアクセス数の関係を散布図で見る」、人事部門で「部署ごとの残業時間をグラフで比較する」など、数値データを扱うあらゆる業務に応用可能です。

Q4. 新QC7つ道具は難しそうですが、何から始めるのが良いですか?

A4. まずは、ブレインストーミングで出たアイデアを整理する「親和図法」から試してみるのが良いでしょう。付箋などを使って、誰でも気軽に取り組むことができます。問題の全体像を掴む感覚を養うのに最適な手法です。

Q5. QC7つ道具と新QC7つ道具、どちらがより重要ですか?

A5. どちらが優れているというわけではなく、目的によって使い分けることが重要です。数値データに基づいて事実を分析し、現状を改善するにはQC7つ道具が不可欠です。一方、未来の計画を立てたり、漠然とした課題を整理したりするには新QC7つ道具が力を発揮します。両方を理解し、状況に応じて最適なツールを選択できることが理想です。

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)