複合グラフとは?見やすい組み合わせと作り方を徹底解説!

「月ごとの売上は棒グラフ、利益率の推移は折れ線グラフで見たいけど、1つのグラフにまとめられないかな…」

「2つの異なるデータを比較したいけど、どう表現すれば分かりやすいんだろう?」

プレゼン資料やレポートを作成する中で、このように感じたことはありませんか?複数の情報を1つのグラフで分かりやすく表現したいときに活躍するのが「複合グラフ」です。

この記事では、複合グラフの基本から、ビジネスですぐに使える見やすい組み合わせのパターン、そしてExcelいらずで誰でも簡単におしゃれなグラフが作れる方法まで、徹底的に解説します。この記事を読めば、あなたの資料はもっと説得力を持つものになるはずです。

この記事の内容(目次)

複合グラフとは?2つ以上のグラフを組み合わせるメリット

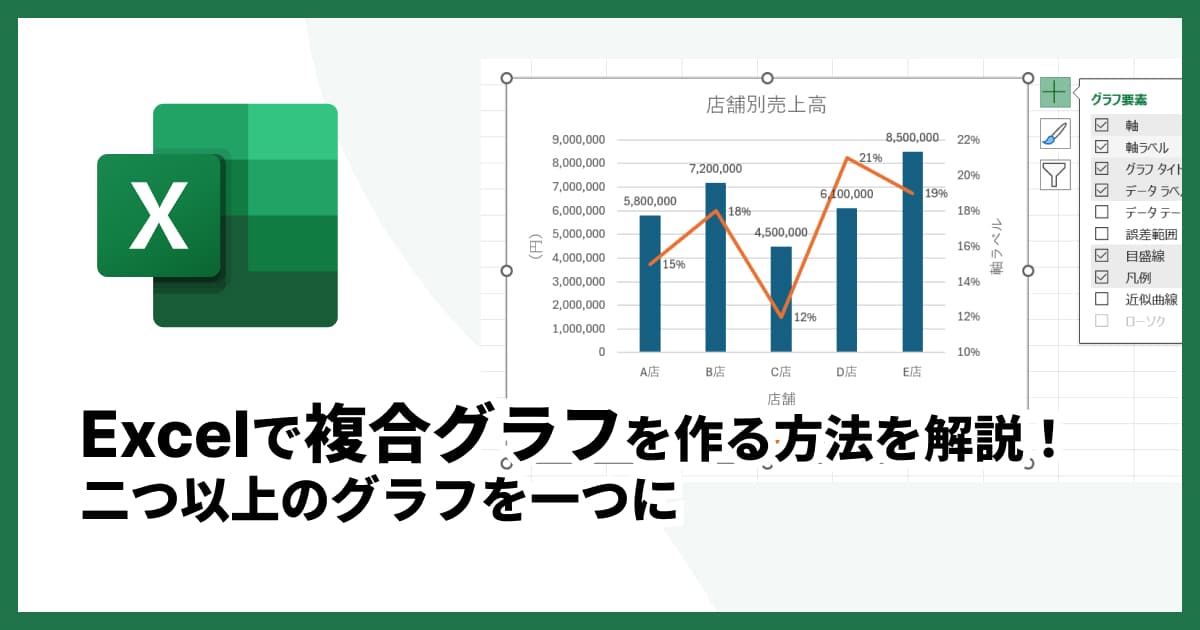

複合グラフとは、その名の通り、棒グラフと折れ線グラフ、面グラフと折れ線グラフなど、2種類以上の異なるグラフを1つに組み合わせたグラフのことです。

.png)

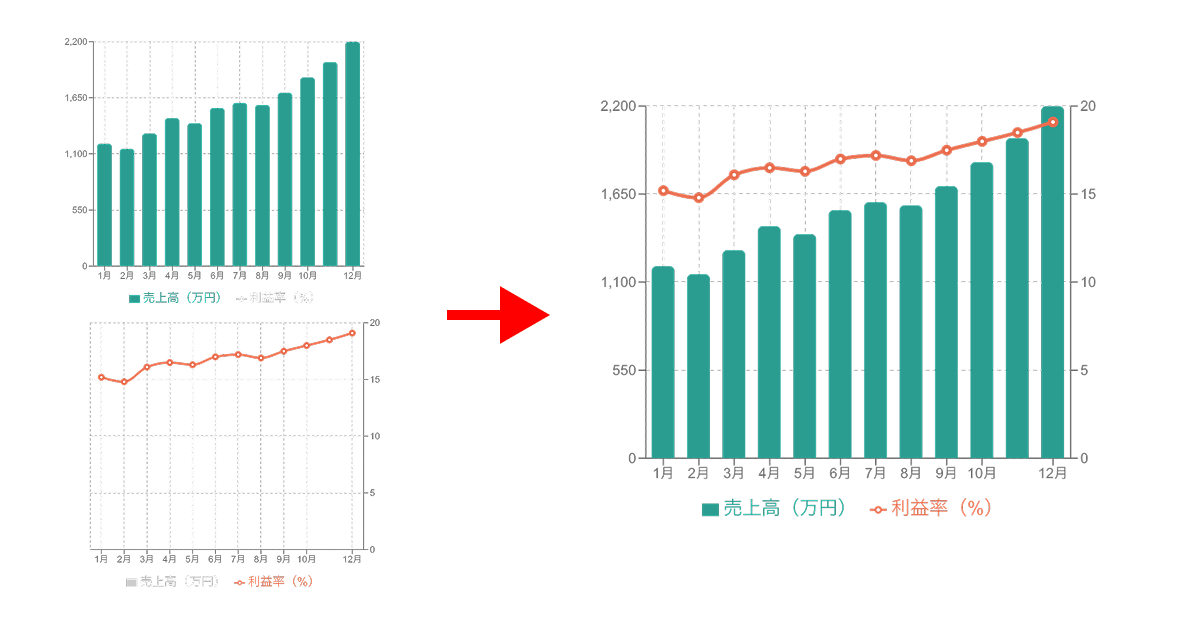

例えば、上記のグラフのように「売上高(円)」と「利益率(%)」といった、単位が異なるデータを同時に表現したい場合に非常に有効です。なぜなら、複合グラフには主に2つの大きなメリットがあるからです。

メリット1:省スペースで情報を集約できる

最大のメリットは、関連する複数の情報を1つのグラフに集約できる点です。

もし複合グラフを使わなければ、売上高の棒グラフと、利益率の折れ線グラフを2つ別々に作成する必要があります。

これでは資料のスペースを取ってしまい、見る側も視線をあちこちに動かさなければならず、内容を理解しにくくなります。複合グラフを使えば、1つのグラフにまとまるため、資料全体がスッキリと見やすくなります。

メリット2:データの関係性が直感的にわかる

もう一つの重要なメリットは、異なるデータ間の関係性や相関を直感的に示すことができる点です。

例えば、「売上は伸びているが、利益率は下がっている」あるいは「広告費の増加に伴い、ウェブサイトのアクセス数も増えている」といったデータの関連性を一目で示すことができます。別々のグラフでは気づきにくいような、データ同士のつながりを発見しやすくなるのです。

.png)

【シーン別】複合グラフの代表的な組み合わせと活用例

複合グラフには様々な組み合わせがありますが、ここではビジネスシーンで特によく使われる代表的なパターンを3つ、具体的な活用例とともにご紹介します。

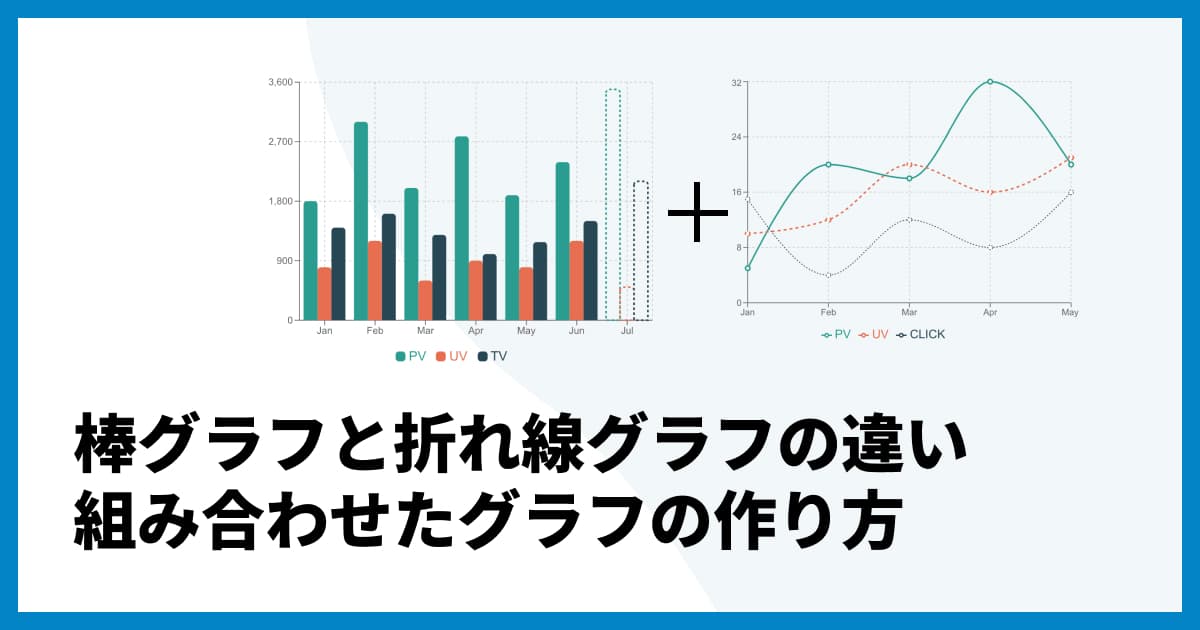

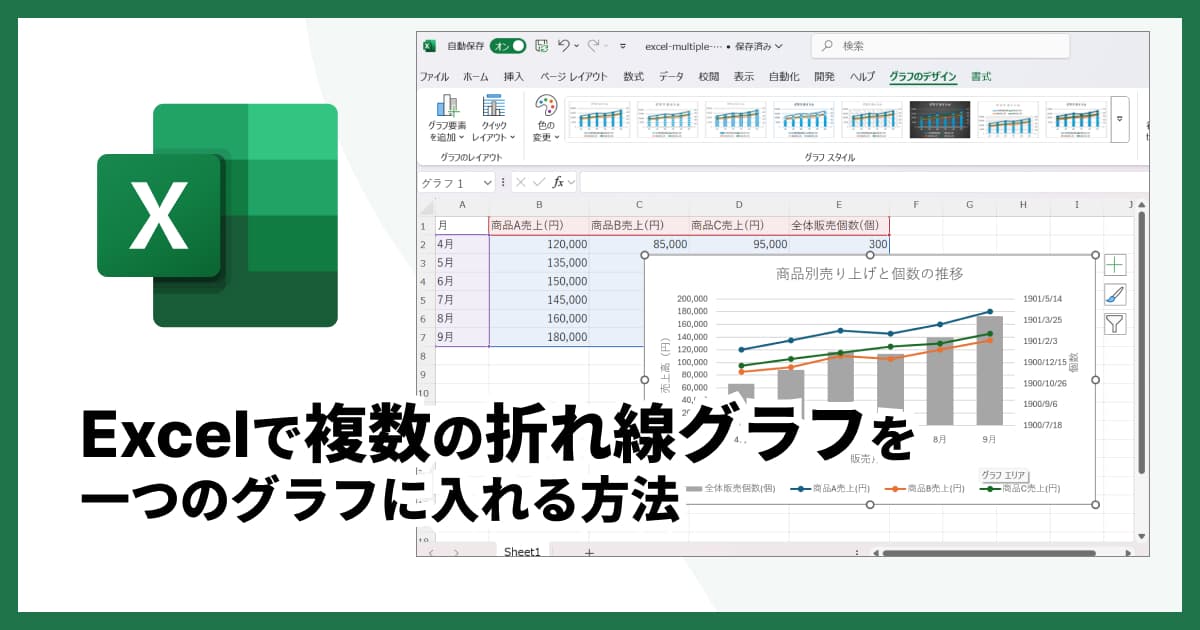

王道の組み合わせ!「棒グラフ × 折れ線グラフ」

最もよく使われる、複合グラフの王道パターンです。量の大きさを表す棒グラフと、推移や割合を表す折れ線グラフは相性抜群です。

活用例1:売上高と利益率

棒グラフで各月の売上高(単位:円)を示し、折れ線グラフで利益率(単位:%)の推移を示す。

.png)

活用例2:降水量と平均気温

棒グラフで月ごとの降水量(単位:mm)を示し、折れ線グラフで平均気温(単位:℃)の変化を示す。

.png)

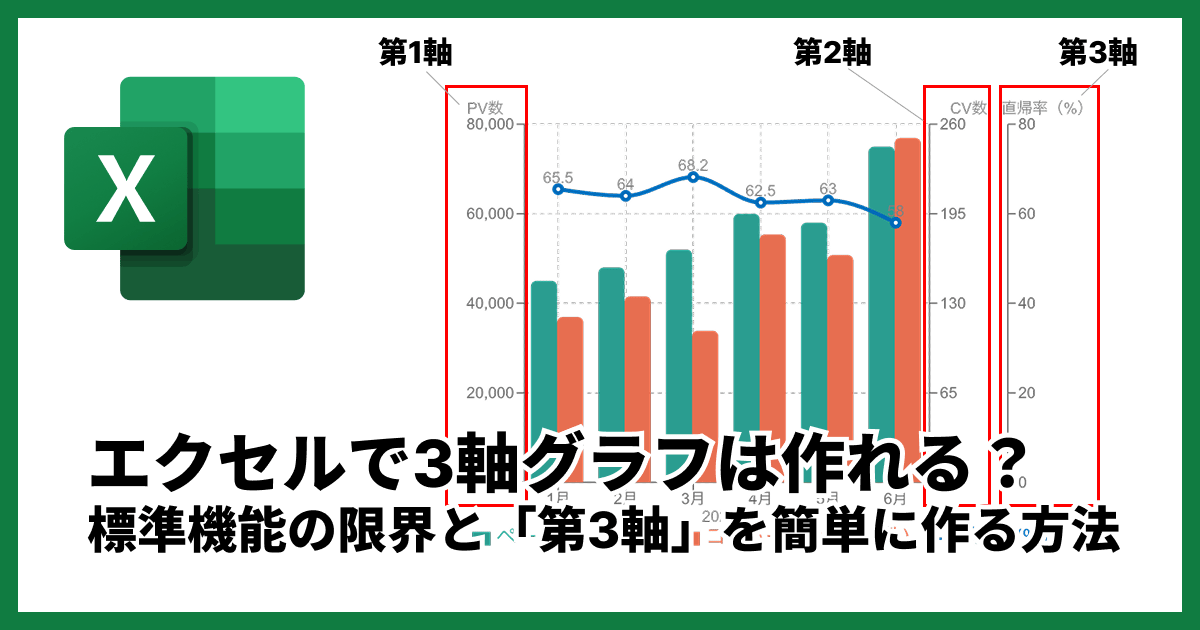

>> 棒グラフと折れ線グラフの違いと使い分けを徹底解説【複合グラフも】

内訳と推移を同時に見る「積み上げ棒グラフ × 折れ線グラフ」

棒グラフを積み上げにすることで、全体の量とその内訳、そして別の指標の推移までを1つのグラフで表現できます。情報量が多くなりますが、非常に説得力のあるグラフになります。

活用例:商品カテゴリ別の売上と総売上の目標達成率

積み上げ棒グラフで各カテゴリの売上構成を示し、折れ線グラフで全体の売上目標に対する達成率の推移を示す。

.png)

ボリューム感と特定の指標を比較する「面グラフ × 折れ線グラフ」

全体の量の推移を帯で示す面グラフと、特定の指標を示す折れ線グラフの組み合わせです。市場シェアの推移など、全体のボリューム感を伝えたいときに有効です。

活用例:市場規模と自社のシェア率

面グラフで市場全体の規模の推移を示し、折れ線グラフでその中での自社のシェア率の推移を示す。

.png)

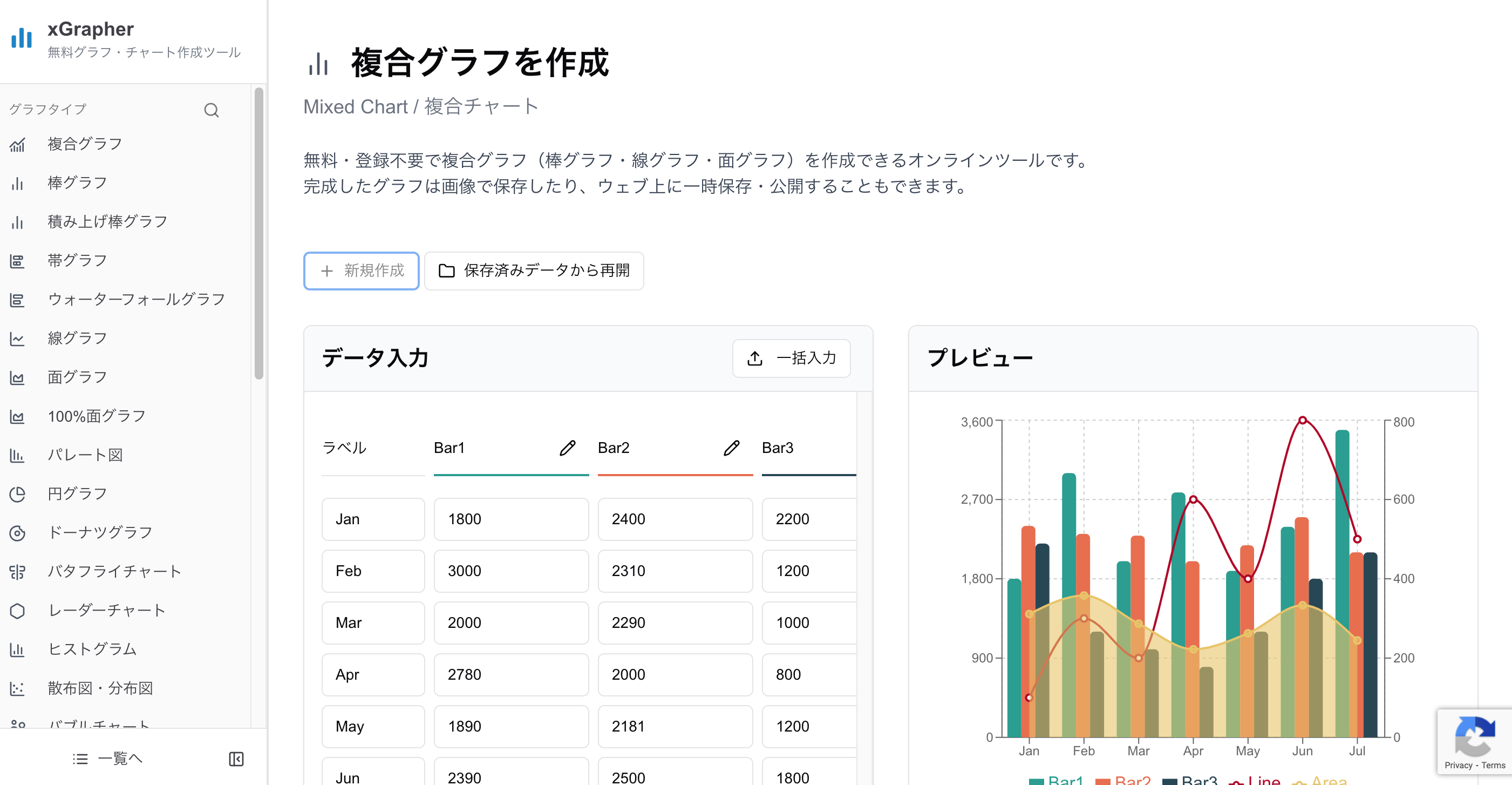

オンラインで簡単!複合グラフの作り方

「複合グラフって、Excelで作るのがなんだか難しそう…」と感じる方も多いかもしれません。確かに、軸の設定やグラフの種類の変更など、少し手間がかかることもあります。

しかし、もっと手軽に、そしてデザイン性の高い複合グラフを作りたいなら、オンラインのグラフ作成ツールがおすすめです。

例えば、当サイトが運営する無料のグラフ作成ツール「xGrapher」なら、専門知識がなくても直感的な操作で美しい複合グラフを作成できます。

xGrapherを使った複合グラフ作成の簡単なステップ

複合グラフ作成ページへアクセス

データ入力: ウェブサイト上で直接データを入力するか、CSVファイルをアップロードします。

カスタマイズ: タイトルや色、軸のラベルなどを自由に編集して、見やすいグラフに仕上げます。

Excelのようにソフトを立ち上げる必要もなく、ブラウザ上で全て完結するため、いつでもどこでも作業が可能です。共同編集機能もあるので、チームでの資料作成にも最適です。

ぜひ一度、以下のリンクから手軽さを体験してみてください。

ここに注意!見やすい複合グラフを作成する3つのコツ

複合グラフは多くの情報を伝えられる反面、作り方を間違えるとかえって分かりにくいグラフになってしまう危険性もあります。ここでは、誰が見ても分かりやすいグラフを作成するための3つのコツをご紹介します。

コツ1:情報量を詰め込みすぎない

伝えたいことが多いからといって、3つも4つもグラフを重ねてしまうのはNGです。情報過多になり、結局何が言いたいのかが伝わりません。組み合わせるグラフの種類は、基本的には2種類までに絞りましょう。シンプルにすることが、分かりやすさへの一番の近道です。

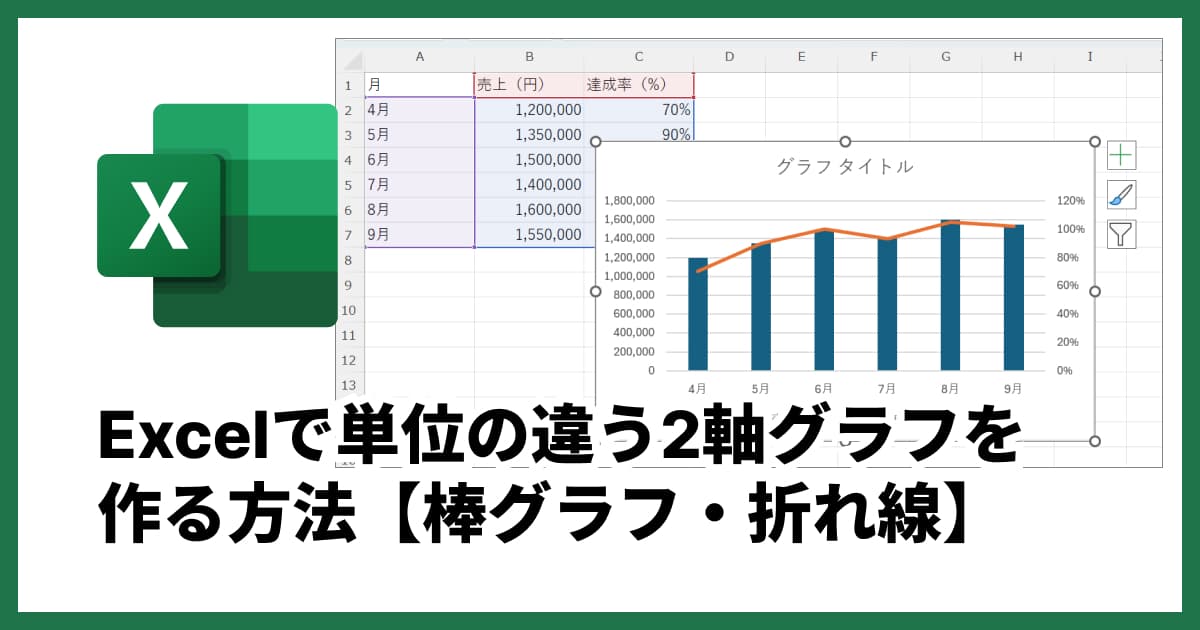

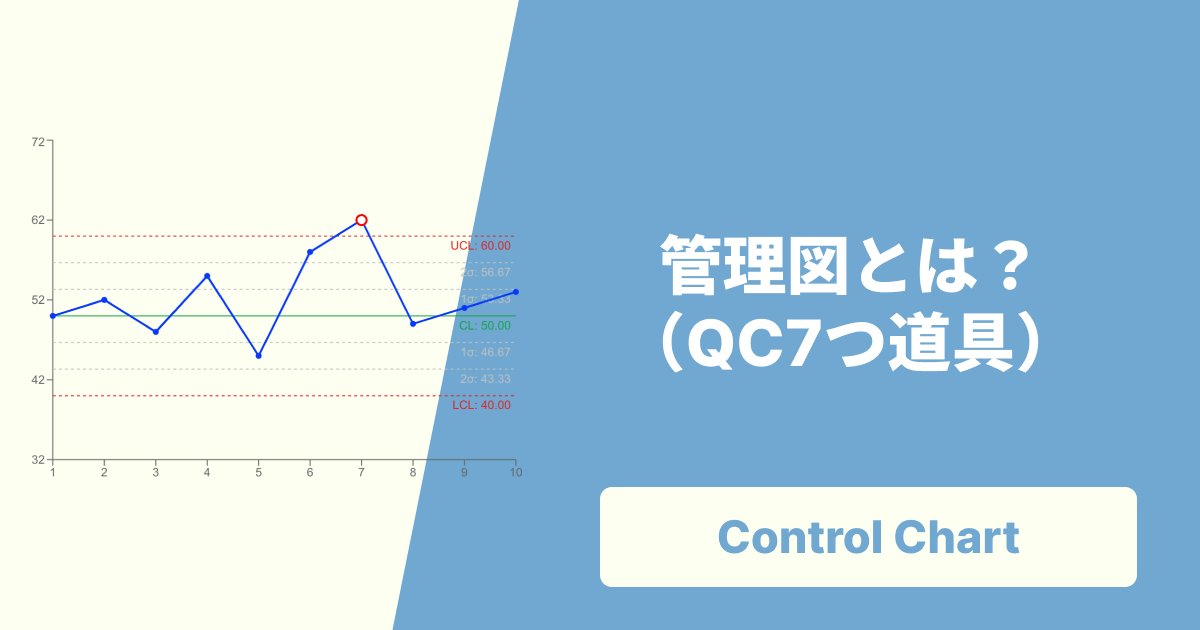

コツ2:第2軸を効果的に使う

「売上(円)」と「利益率(%)」のように単位が大きく異なるデータを扱う場合、片方のグラフが潰れて見えなくなってしまうことがあります。このような場合は、グラフの右側にもう一つ軸(第2軸)を追加しましょう。これにより、それぞれのデータに適した目盛りでグラフを表示でき、両方の変化がはっきりと分かるようになります。

【第2軸を使った見やすい複合グラフの画像の例】

コツ3:色使いを工夫する

グラフで使う色は、見やすさを大きく左右します。基本は、同系色でまとめたり、伝えたい部分をアクセントカラーで強調したりするのがおすすめです。棒グラフと折れ線グラフの色が似ていると見分けがつきにくいため、はっきりと異なる色を選ぶようにしましょう。また、凡例(はんれい)を必ず付けて、どちらのデータがどのグラフを示しているのかを明確にすることが重要です。

複合グラフに関するQ&A

Q1. 3つ以上のグラフを組み合わせることはできますか?

A1. 技術的には可能ですが、おすすめしません。グラフの種類が増えすぎると、情報が複雑になりすぎてしまい、かえって伝わりにくい資料になります。基本は2種類のグラフの組み合わせに留め、シンプルで見やすいグラフを心がけましょう。

Q2. 棒グラフと折れ線グラフ以外の組み合わせはありますか?

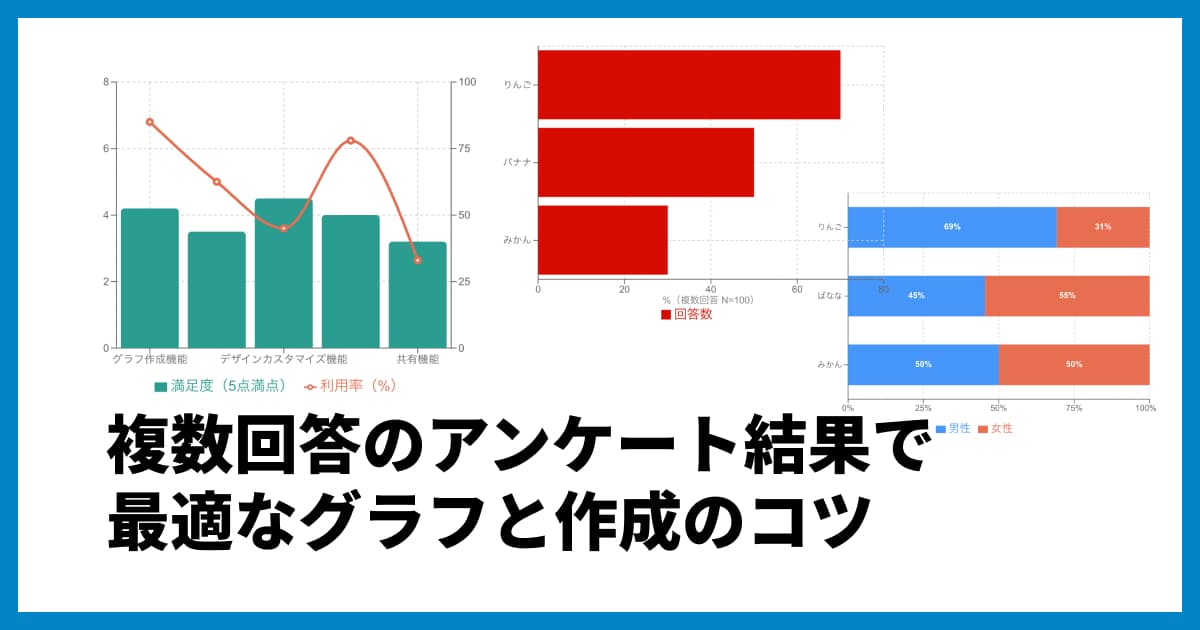

A2. はい、あります。例えば、本記事でも紹介した「積み上げ棒グラフ × 折れ線グラフ」や「面グラフ × 折れ線グラフ」などがあります。また、散布図と折れ線グラフを組み合わせて、データの分布と傾向線を同時に示すといった使い方も可能です。

Q3. スマートフォンでも複合グラフは作れますか?

A3. はい、作れます。「xGrapher」のようなブラウザベースのオンラインツールを使えば、PCだけでなくスマートフォンやタブレットからもアクセスしてグラフを作成・編集することが可能です。

Q4. 複合グラフが適さないケースはありますか?

A4. 比較したいデータ同士の関連性が低い場合は、複合グラフにする意味があまりありません。例えば、「各店舗の売上」と「日本の平均気温」のように、関連の薄いデータを組み合わせても、見る側が混乱するだけです。なぜそのデータを組み合わせるのか、目的を明確にすることが大切です。

Q5. 作成したグラフをプレゼン資料に使う際の注意点は?

A5. グラフを資料に貼り付けるだけでなく、必ず「このグラフから何が言えるのか」というメッセージや結論を書き添えるようにしましょう。例えば、「売上は順調に推移しているものの、利益率に改善の余地があることが分かります」といった一文があるだけで、聞き手の理解度は格段に上がります。

まとめ

今回は、複数のデータを分かりやすく1つにまとめる「複合グラフ」について、メリットや代表的な組み合わせ、作成のコツを解説しました。

複合グラフは、省スペースでデータの関係性を直感的に示せる便利なグラフ

「棒グラフ × 折れ線グラフ」が王道の組み合わせ

見やすくするためには、情報を詰め込みすぎず、第2軸や色使いを工夫することが重要

複合グラフを使いこなせば、あなたの作成するレポートやプレゼン資料は、より説得力を持ち、メッセージが伝わりやすいものになるはずです。

オンライングラフ作成ツール「xGrapher」を使えば、誰でも無料で、直感的に美しい複合グラフを作成できます。ぜひ、日々の業務にお役立てください。

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)