パレート図の「累積比率」とは?見方と計算方法、グラフの活用法をわかりやすく解説

「パレート図」を作成しようとしたとき、棒グラフと一緒に出てくる「折れ線グラフ」が何を示しているのか、疑問に思ったことはありませんか?

パレート図は、品質管理や問題解決の現場でよく使われるグラフで、「どの問題から手をつけるべきか」という優先順位を視覚的に明らかにしてくれます。この優先順位付けの“キモ”となるのが、「累積比率(るいせきひりつ)」(英: cumulative ratio)を示す折れ線グラフです。

この記事では、パレート図の重要な要素である「累積比率」に焦点を当て、その意味や見方、計算方法、そして活用法までを分かりやすく解説していきます。

この記事の内容(目次)

📈 パレート図の折れ線グラフ「累積比率」とは?

パレート図は、大きく2つの要素で構成されています。

棒グラフ: 各項目のデータ(例:不良品の数、クレーム件数など)を多い順に並べたもの。

折れ線グラフ: 棒グラフの項目を左から順に足し上げていき、それが全体(合計)の何%を占めるかを示したもの。これが「累積比率(累積構成比)」です。

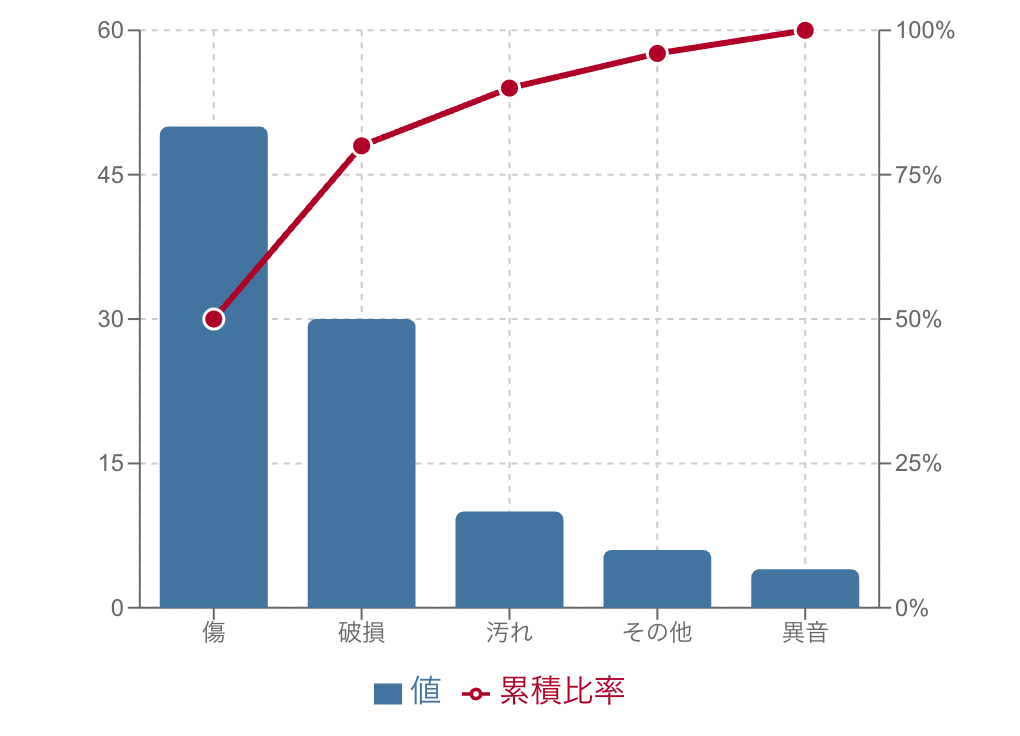

[一般的なパレート図の例]

例えば、以下のような不良品のデータがあったとします。

A(キズ): 50件

B(破損): 30件

C(汚れ): 10件

D(異音):6件

D(その他): 4件

合計: 100件

この場合、折れ線グラフ(累積比率)が示す値は以下のようになります。

「A」の時点: 全体の 50% (50件 / 100件)

「A + B」の時点: 全体の 80% ((50件 + 30件) / 100件)

「A + B + C」の時点: 全体の 95% ((50件 + 30件 + 15件) / 100件)

「A + B + C + D」の時点: 全体の 100% ((50件 + 30件 + 15件 + 5件) / 100件)

このように、累積比率は「上位の項目だけで、全体の何割を占めているか」を明らかにするための数値です。パレート図の右側にある縦軸(第二軸)は、この累積比率(0%〜100%)を表しています。

※パレート図の基本的な概念や棒グラフの並べ方については、こちらの記事も参考にしてください。

参考記事: パレート図とは?基本的な見方と作成ステップを解説

🎯 なぜ累積比率が必要?その見方と「80%」の重要性

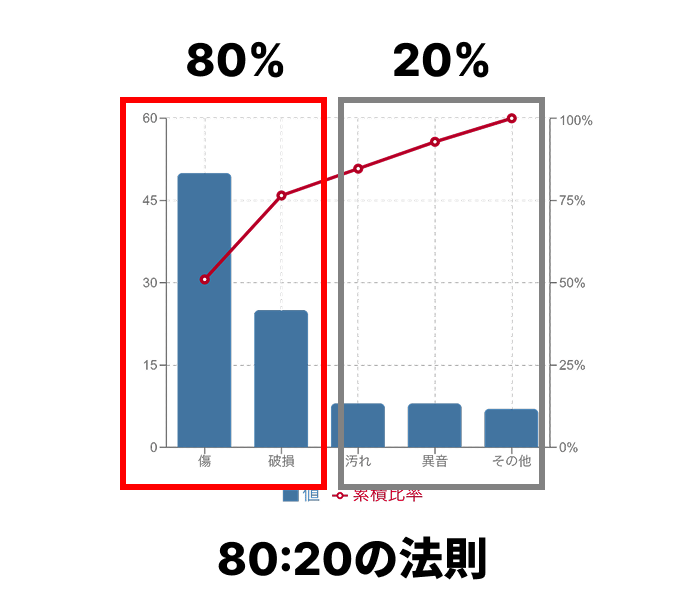

では、なぜわざわざ累積比率をグラフにするのでしょうか?それは、「パレートの法則(80:20の法則)」と深く関係しています。

パレートの法則とは?

「結果の80%は、全体の20%の原因によって生み出されている」という経験則のこと。「売上の8割は、2割の優良顧客が占めている」などが有名な例です。

パレート図は、まさにこの法則を視覚化するためのグラフです。

累積比率の見方:「80%」のラインに注目

パレート図を見るとき、最も注目すべきは「累積比率が80%に達する地点」です。

折れ線グラフが80%のライン(またはそれに近い値)を超えるまで、左からいくつの項目が含まれているかを確認します。

先ほどの不良品の例では、「A(汚れ)」と「B(傷)」の2項目だけで、累積比率は80%に達しました。不良品の原因は4項目ありましたが、そのうちの2項目(全体の50%)が、不良品全体の80%を生み出していたことになります。

活用法:優先度の高い項目(=A群)を特定する

この結果から、「不良品を効率よく減らすためには、まず『A(汚れ)』と『B(傷)』の対策に集中すべきだ」という優先順位が明確になります。

もし累積比率がなければ、私たちは「C(破損)」や「D(その他)」にも同じようにリソースを割いてしまい、非効率な対策を行っていたかもしれません。

累積比率は、限られたリソース(人、時間、お金)をどこに集中させるべきかを判断するための、重要な指標なのです。

※パレート図は、問題解決の手法である「QC7つ道具」の一つとしても知られています。

参考記事: QC7つ道具とは?品質管理のためのグラフ・手法を一覧で解説

🧮 累積比率の計算方法(Excelでの例)

累積比率は、以下のステップで計算できます。Excelなどでパレート図を自作する際にも使われる計算方法です。

元データ(例:クレーム内容)

項目 | 件数 |

|---|---|

接客態度 | 60 |

商品の不具合 | 25 |

待ち時間 | 10 |

その他 | 5 |

合計 | 100 |

STEP 1: データを件数の多い順(降順)に並べ替える

(元データがすでに並んでいるため、このまま使用します)

STEP 2: 「累積数」を計算する

上から順に件数を足し合わせていきます。

接客態度: 60

商品の不具合: 60 + 25 = 85

待ち時間: 85 + 10 = 95

その他: 95 + 5 = 100

STEP 3: 「累積比率」を計算する

「累積比率 = 累積数 ÷ 全体の合計数」で計算します。

接客態度: 60 / 100 = 60%

商品の不具合: 85 / 100 = 85%

待ち時間: 95 / 100 = 95%

その他: 100 / 100 = 100%

完成した計算表

項目 | 件数 | 累積数 | 累積比率 |

|---|---|---|---|

接客態度 | 60 | 60 | 60% |

商品の不具合 | 25 | 85 | 85% |

待ち時間 | 10 | 95 | 95% |

その他 | 5 | 100 | 100% |

この表の「件数」を棒グラフ、「累積比率」を折れ線グラフ(第2軸)として作成すると、パレート図が完成します。

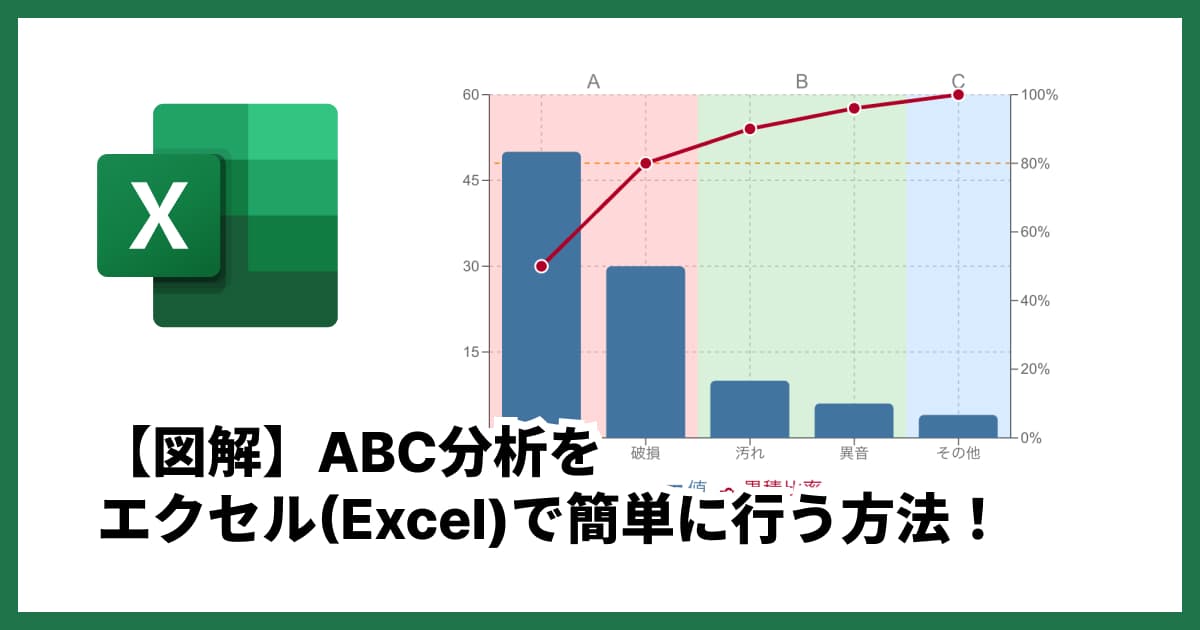

※Excelを使った具体的なグラフ作成手順は、以下の記事で詳しく解説しています。

参考記事: Excel(エクセル)でのパレート図の作り方【複合グラフ・第2軸】

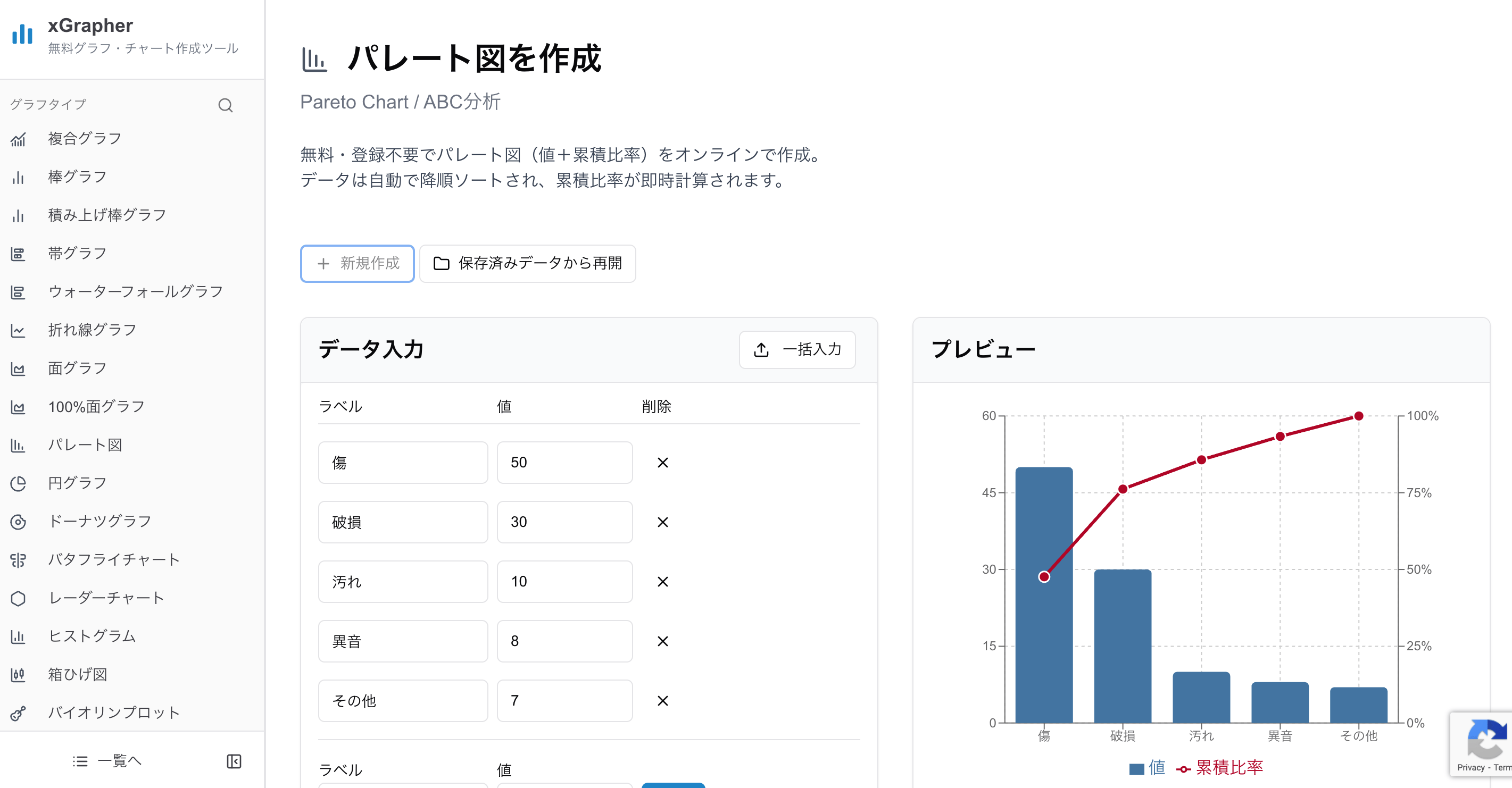

💻 【簡単】累積比率の計算不要!xGrapherでパレート図を作成する方法

Excelでのパレート図作成は、「累積比率の計算」「複合グラフの選択」「第2軸の設定」など、少し手間がかかる作業です。

もし「もっと手軽にパレート図を作りたい」「計算は面倒だ」と感じるなら、オンライングラフ作成ツールの xGrapher(エックスグラファー) がおすすめです。

xGrapherのパレート図作成ツールを使えば、必要なのは「項目」と「数値(件数など)」の元データを入力するだけです。

面倒なデータの並べ替えや、累積比率の計算、グラフの軸設定は、すべてツールが自動で行います。

すぐに累積比率の折れ線グラフが描画されたパレート図が完成し、画像としてダウンロードしたり、Webページに埋め込んだりすることができます。

「まずはデータから素早く傾向(累積比率)を掴みたい」という場合に、ぜひご活用ください。

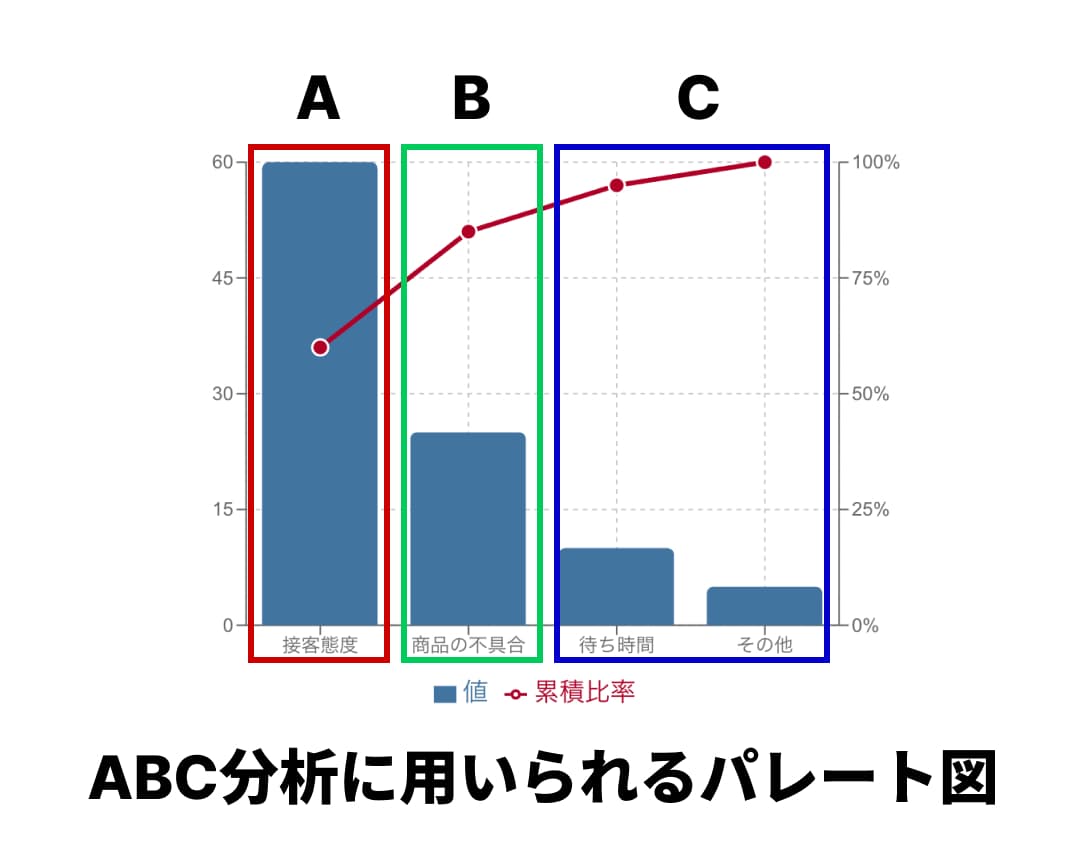

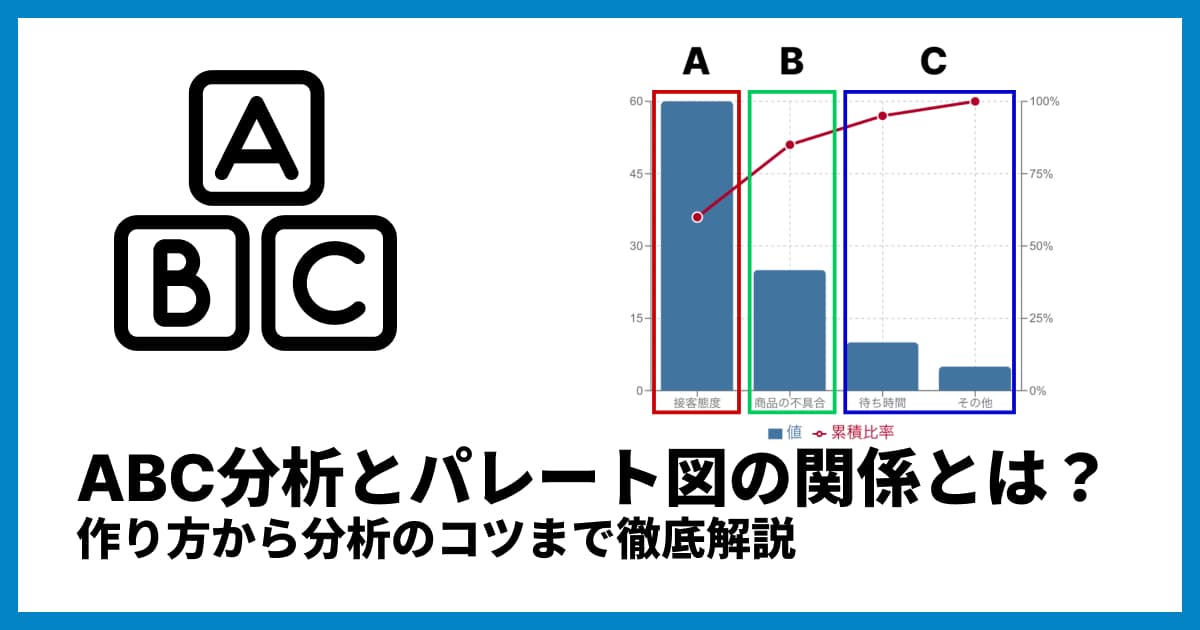

📊 累積比率をさらに活用する「ABC分析」とは

累積比率の見方をさらに一歩進めた分析手法に「ABC分析」があります。

これは、パレート図の累積比率を使って、項目を重要度別に「A」「B」「C」の3ランクに分類する手法です。在庫管理や売上分析などでよく用いられます。

分類の目安は一般的に以下の通りです。

Aランク(最重要群): 累積比率が 0% 〜 80% の項目

全体への影響が最も大きい。最優先で管理・対策すべき項目。

Bランク(重要群): 累積比率が 80% 〜 95% の項目

Aランクの次に対策すべき項目。

Cランク(一般群): 累積比率が 95% 〜 100% の項目

影響度は低い。対策の優先度は低い項目。

先ほどのクレームの例(接客態度: 60%, 商品の不具合: 85%)で言えば、

Aランク: 接客態度

Bランク: 商品の不具合

Cランク: 待ち時間、その他

となり、「まずはAランクの接客態度の改善に全力を注ぐ」という、より具体的な戦略を立てることができます。

※ABC分析の比率の区切り方(80%や95%)は、目的や状況に応じて変更することもあります。

参考記事: ABC分析とパレート図の関係とは?作り方から分析のコツまで徹底解説

✅ まとめ:累積比率を読み解き、問題解決の優先順位をつけよう

今回は、パレート図の重要な要素である「累積比率」について解説しました。

累積比率は、項目を多い順に足し上げたときに「全体(合計)の何%を占めるか」を示す折れ線グラフです。

パレート図を見る際は、「累積比率が80%に達するまで」の項目(Aランク)に注目します。

これにより、「パレートの法則(80:20の法則)」に基づき、最も影響の大きい(=優先度の高い)問題がどれかを特定できます。

Excelでの計算は少し手間がかかりますが、xGrapherのようなツールを使えば、元データを入力するだけで自動で累積比率を計算・描画できます。

パレート図を作成する際は、棒グラフの高さだけでなく、ぜひ「累積比率」の折れ線グラフに着目して、データに隠された優先順位を読み解いてみてください。

❓「パレート図の累積比率」に関するQ&A

Q1. パレート図の累積比率の折れ線グラフが、必ず右肩上がりになるのはなぜですか?

A1. 累積比率は「データを多い順(降順)に並べ、それを足し合わせていく」計算だからです。必ず前の項目よりも数値が足されていく(または同じ)ため、比率が下がることはなく、グラフは必ず右肩上がり(または水平)になり、最終的に100%に達します。

Q2. 「累積数」と「累積比率」の違いは何ですか?

A2. 「累積数」は、データを単純に足し上げた実数(例:10件、30件、50件…)です。一方、「累積比率」は、その累積数が全体(合計)に対して何パーセント(%)を占めるかを示した割合(例:20%, 60%, 100%)です。パレート図の折れ線グラフで使われるのは、この「累積比率」です。

Q3. 累積比率が80%ちょうどにならない場合は、どう見ればよいですか?

A3. 80%はあくまで目安です。「80%のライン」を最初に超えた項目までを「重点項目(Aランク)」と判断するのが一般的です。例えば、2番目の項目で累積75%、3番目の項目で累積85%になった場合、3番目の項目までを重点項目とみなします。

Q4. Excelで累積比率の折れ線グラフがうまく表示されません。

A4. 最も多い原因は、累積比率のグラフを「第2軸」に設定していないことです。件数(棒グラフ)と比率(折れ線グラフ)は単位(スケール)が異なるため、折れ線グラフを選択して「データ系列の書式設定」から「第2軸」を指定する必要があります。

詳しくはExcelでのパレート図の作り方もご覧ください。

Q5. 累積比率の計算やグラフ作成をもっと簡単にする方法はありますか?

A5. xGrapherのパレート図作成ツールのような専用ツールを使うのが最も簡単です。元データ(項目と数値)をコピー&ペーストするだけで、データの並べ替え、累積比率の計算、第2軸の設定などをすべて自動で行い、瞬時にパレート図を完成させることができます。

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)