バイオリンプロットとは? 見方、ヒストグラムや箱ひげ図との違いを徹底解説!

「バイオリンプロット」という名前を聞いたことがありますか? データ分析や統計の分野で使われるグラフの一つですが、「箱ひげ図は知っているけど、バイオリンプロットはよくわからない」という方も多いかもしれません。

バイオリンプロットは、データの分布を可視化するためのグラフです。その名の通り、楽器のバイオリンに似た形をしています。

このグラフの最大の特徴は、データの広がりや中央値だけでなく、データがどのあたりにどれくらい集中しているか(密度)を、その「膨らみ」で視覚的に示してくれる点にあります。

この記事では、バイオリンプロットの基本的な見方から、よく比較される「箱ひげ図」や「ヒストグラム」との決定的な違い、そして実際にどうやって作るのかまで、わかりやすく解説していきます。

この記事の内容(目次)

バイオリンプロットの見方とメリット

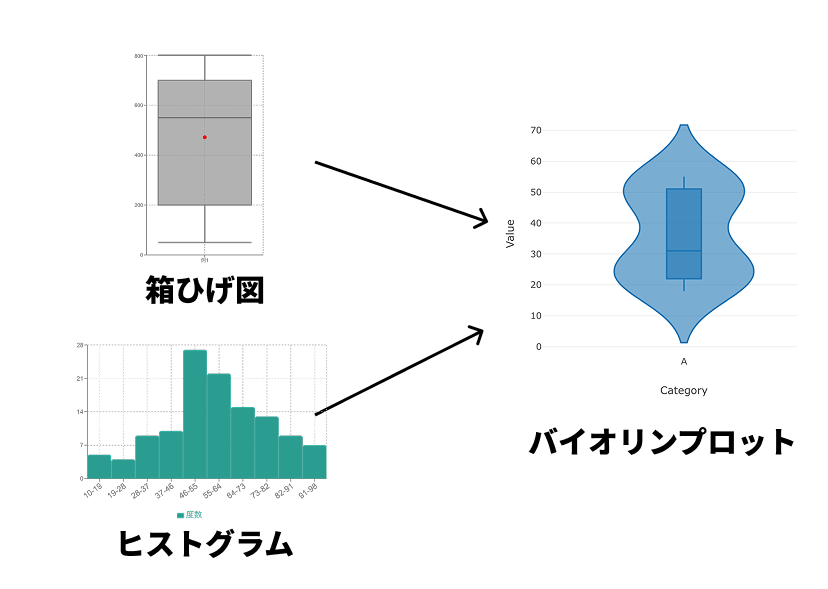

バイオリンプロットは、一見すると複雑に見えるかもしれませんが、2つのグラフを組み合わせたものだと考えると理解しやすくなります。

それは、「箱ひげ図」と「カーネル密度推定グラフ」です。

.png)

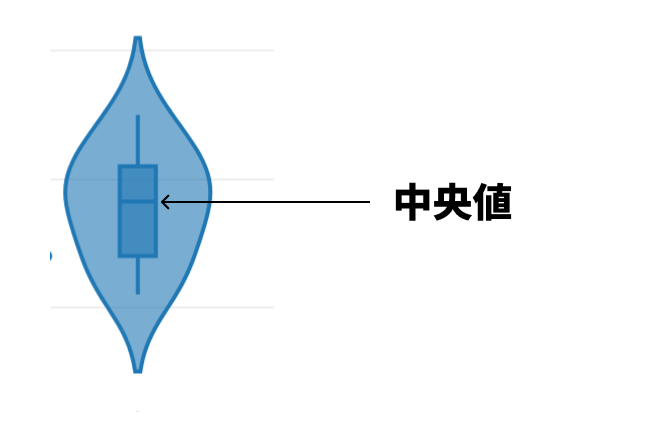

中央の箱ひげ図の部分:

多くのバイオリンプロットは、中心部に箱ひげ図(またはその簡易版)を含んでいます。

これにより、中央値(データの中央の値)や四分位範囲(データの中間50%が収まる範囲)など、基本的な統計量を読み取ることができます。

.png)

外側の膨らんだ部分(バイオリンの胴体):

これがバイオリンプロットの核心であるカーネル密度推定の結果です。

グラフの幅が広い(膨らんでいる)ところは、データが密集している(多くのデータが存在する)ことを示します。

逆に、幅が狭いところは、データがまばらであることを示します。

📈 メリット:データ分布の「クセ」がわかる

バイオリンプロット最大のメリットは、データの分布形状(「形」や「クセ」)が一目でわかることです。

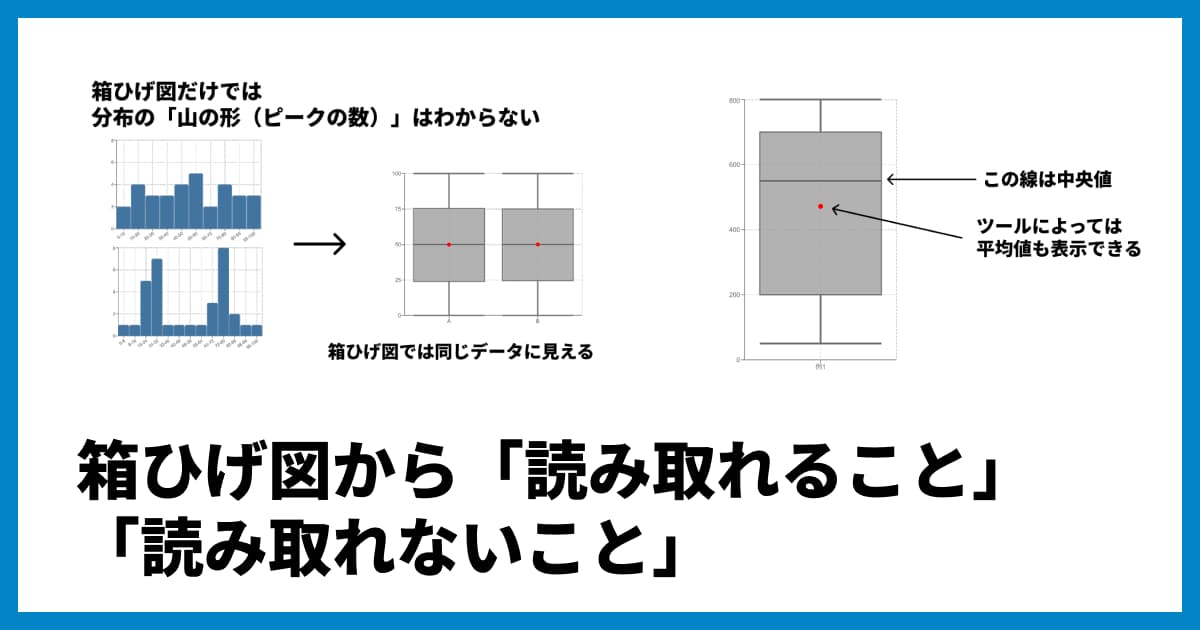

山の数 (多峰性): データに明確なピーク(山)が2つ以上ある場合、箱ひげ図では単に「範囲が広い」としかわかりませんが、バイオリンプロットなら2つの山として明確に可視化されます。

.png)

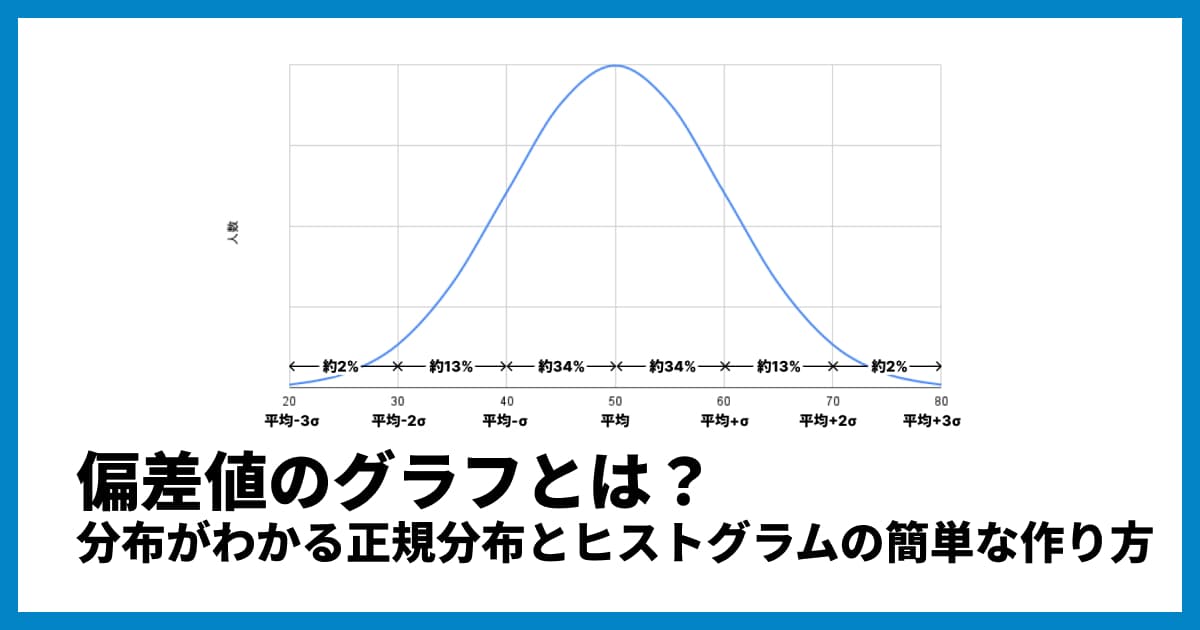

データの偏り: データが左右対称なのか、それともどちらかに偏っているのかも、膨らみの形でわかります。

このように、箱ひげ図の「要約統計量」と、ヒストグラムのような「分布の形状」の、両方の良いところを併せ持ったグラフと言えます。

決定的な違いは? 「箱ひげ図」や「ヒストグラム」との比較

バイオリンプロットは、データの分布を見るための他のグラフ、特に「箱ひげ図」や「ヒストグラム」としばしば比較されます。それぞれの違いを明確にしておきましょう。

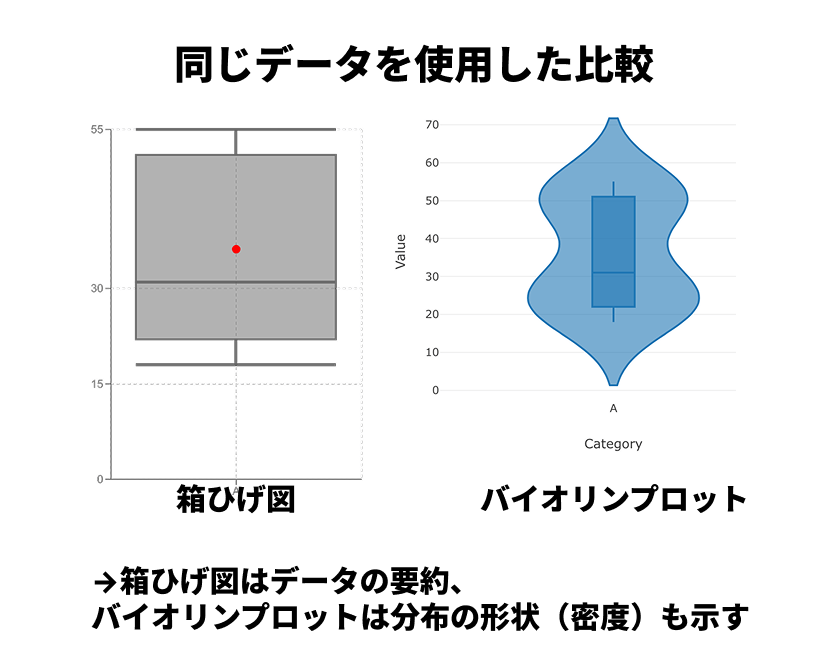

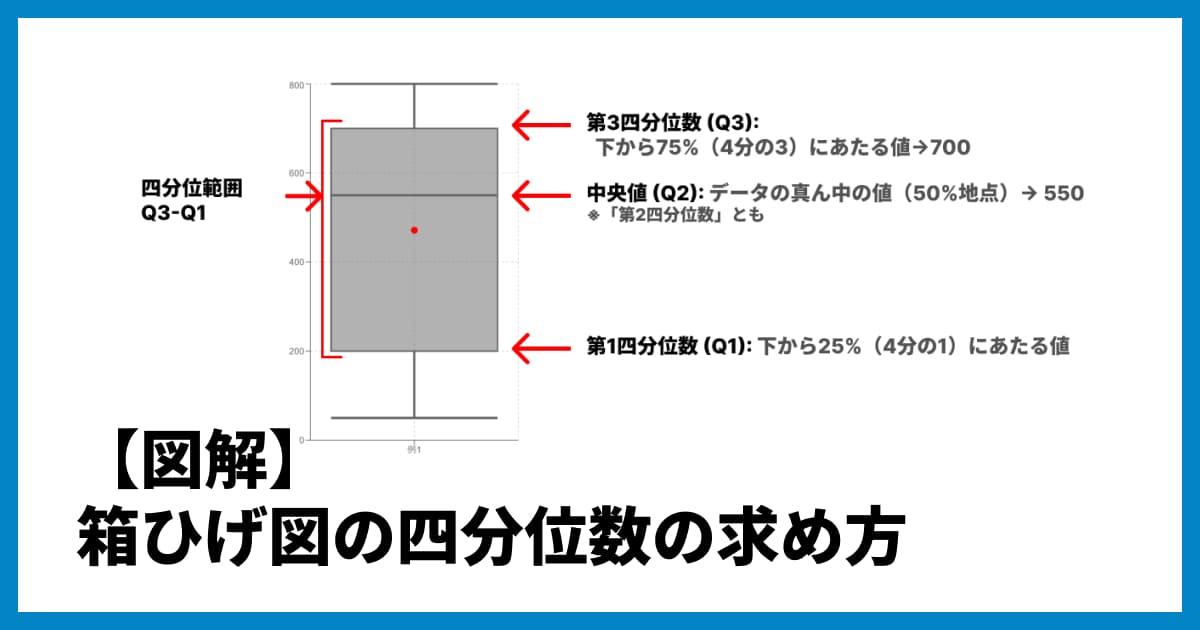

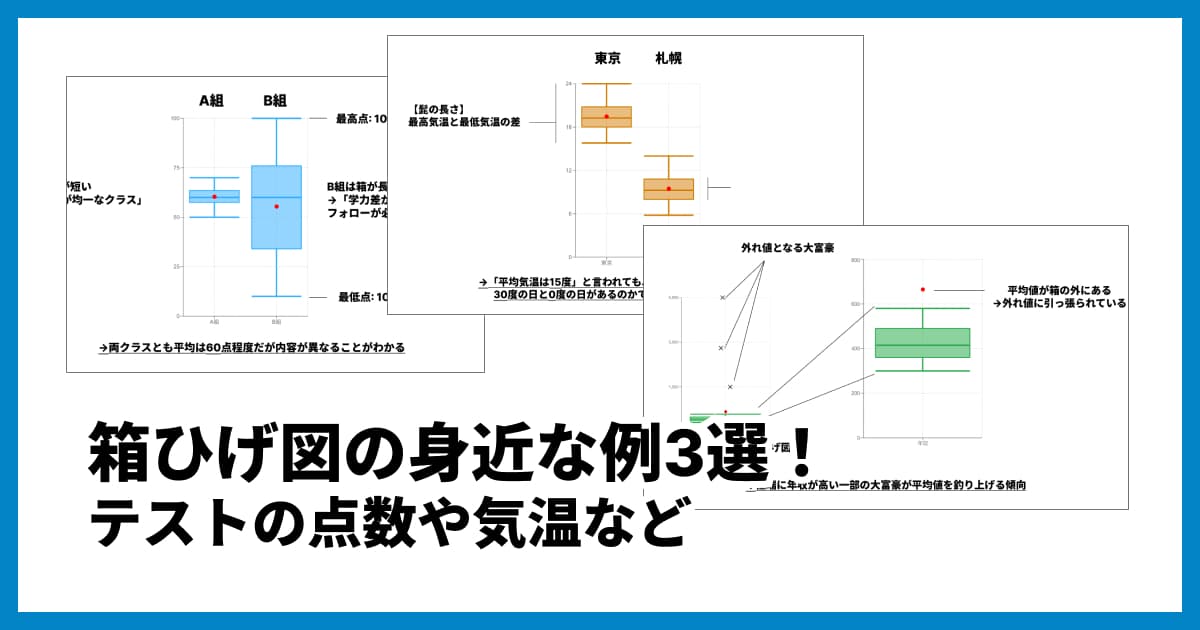

🆚 箱ひげ図 vs バイオリンプロット

これが最も重要な比較です。両方とも、複数のグループ(カテゴリ)のデータ分布を比較するためによく使われます。

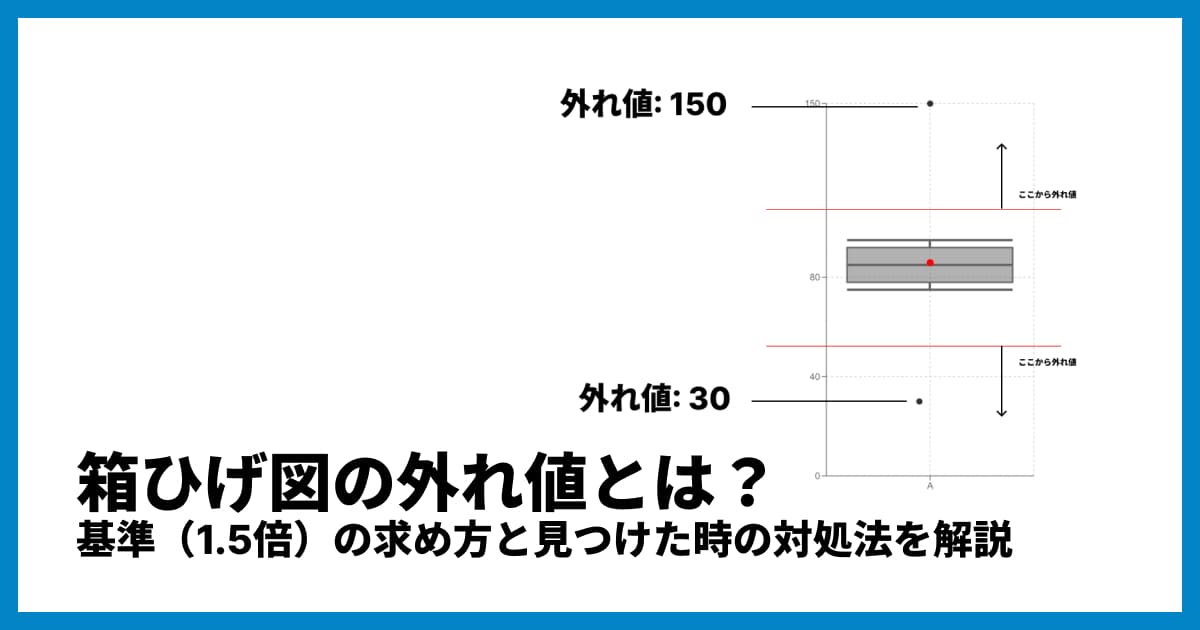

箱ひげ図: 四分位数(第1四分位数、中央値、第3四分位数)と外れ値のみでデータを要約します。シンプルでわかりやすい反面、分布の具体的な形状(山の数や偏り)は完全に失われます。

バイオリンプロット: 箱ひげ図の持つ要約統計量に加えて、分布の形状(密度)も同時に示します。

上の図のように、箱ひげ図では「1つの箱」にしか見えないデータでも、バイオリンプロットで見ると「実は2つの異なるグループが混在している」といった隠れた特徴を発見できる可能性があります。

箱ひげ図について詳しく知りたい方、またはオンラインで作成してみたい方は、以下の記事やツールページもご覧ください。

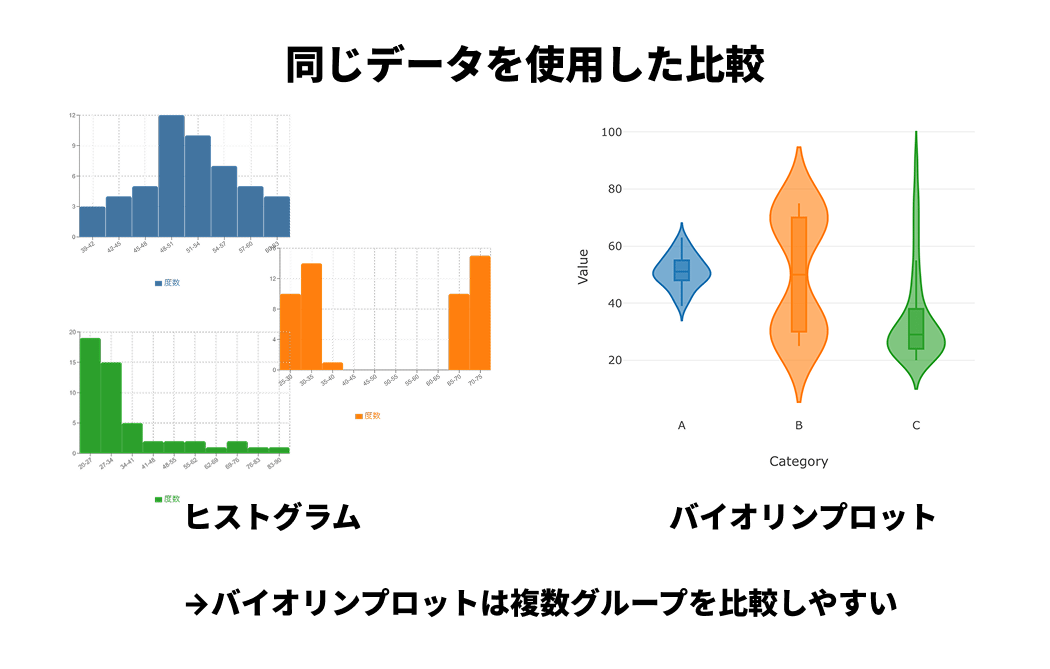

🆚 ヒストグラム vs バイオリンプロット

ヒストグラム: 1つのデータセットの分布形状を詳細に見るのに非常に優れています。しかし、複数のグループを比較するのは苦手です。ヒストグラムを複数並べても、基準を揃えて比較するのが難しい場合があります。

バイオリンプロット: 複数のグループの分布形状を、同じ軸上で並べて簡単に比較できるように設計されています。

つまり、複数グループの分布の『形』を、要約統計量と同時に比較したい」場合に、バイオリンプロットは最も強力な選択肢となります。

ヒストグラムの基本や作り方については、こちらで詳しく解説しています。

グラフ作成ツール:オンラインでヒストグラムを作成 (xGrapher)

バイオリンプロットはいつ使う? 具体的な活用シーン

では、具体的にどのような場面でバイオリンプロットが役立つのでしょうか。

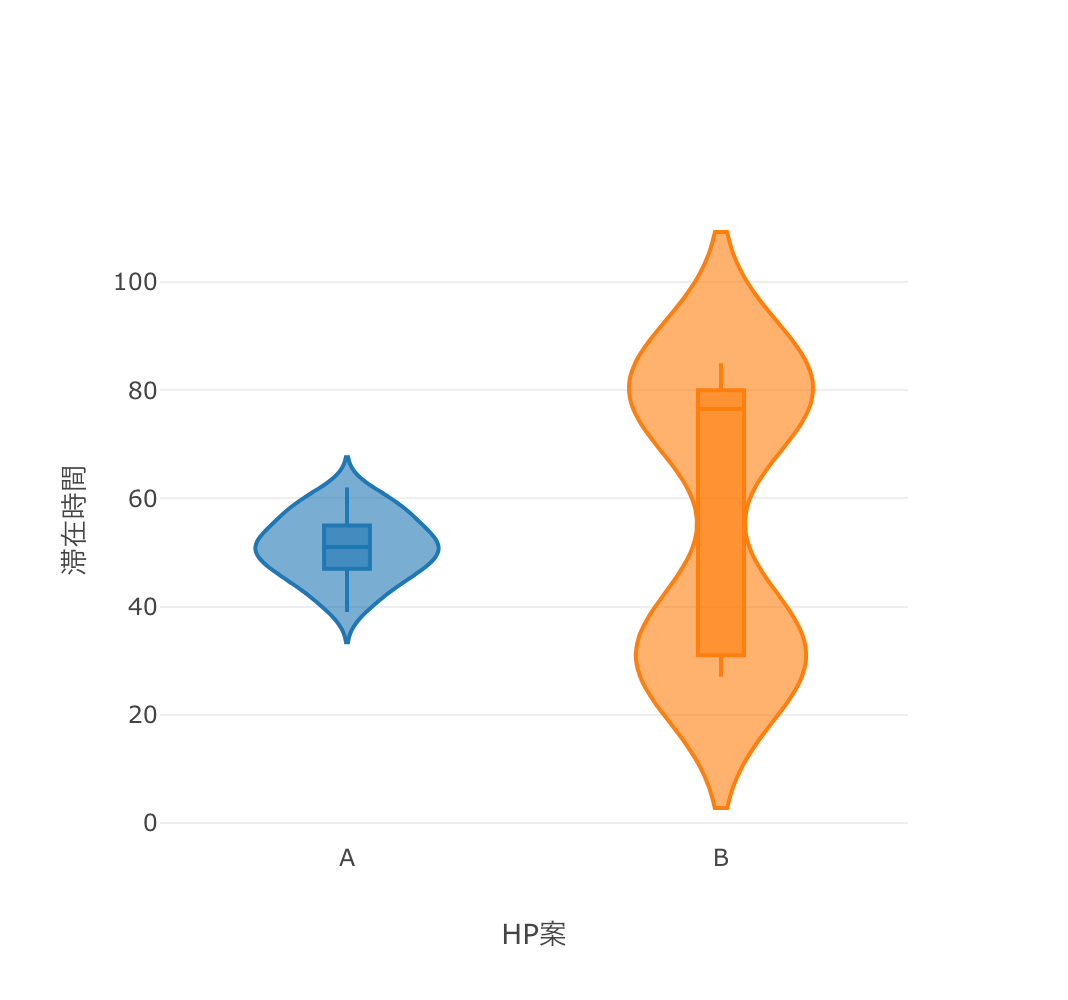

シーン1: グループ間の比較(例:A/Bテストの結果分析)

WebサイトのA案とB案で、ユーザーの滞在時間を比較する場合。

平均値や中央値(箱ひげ図)だけでなく、「A案は短い滞在と長い滞在に二極化している」のに対し、「B案は中程度の滞在時間に集中している」といった分布の「質」の違いを分析できます。

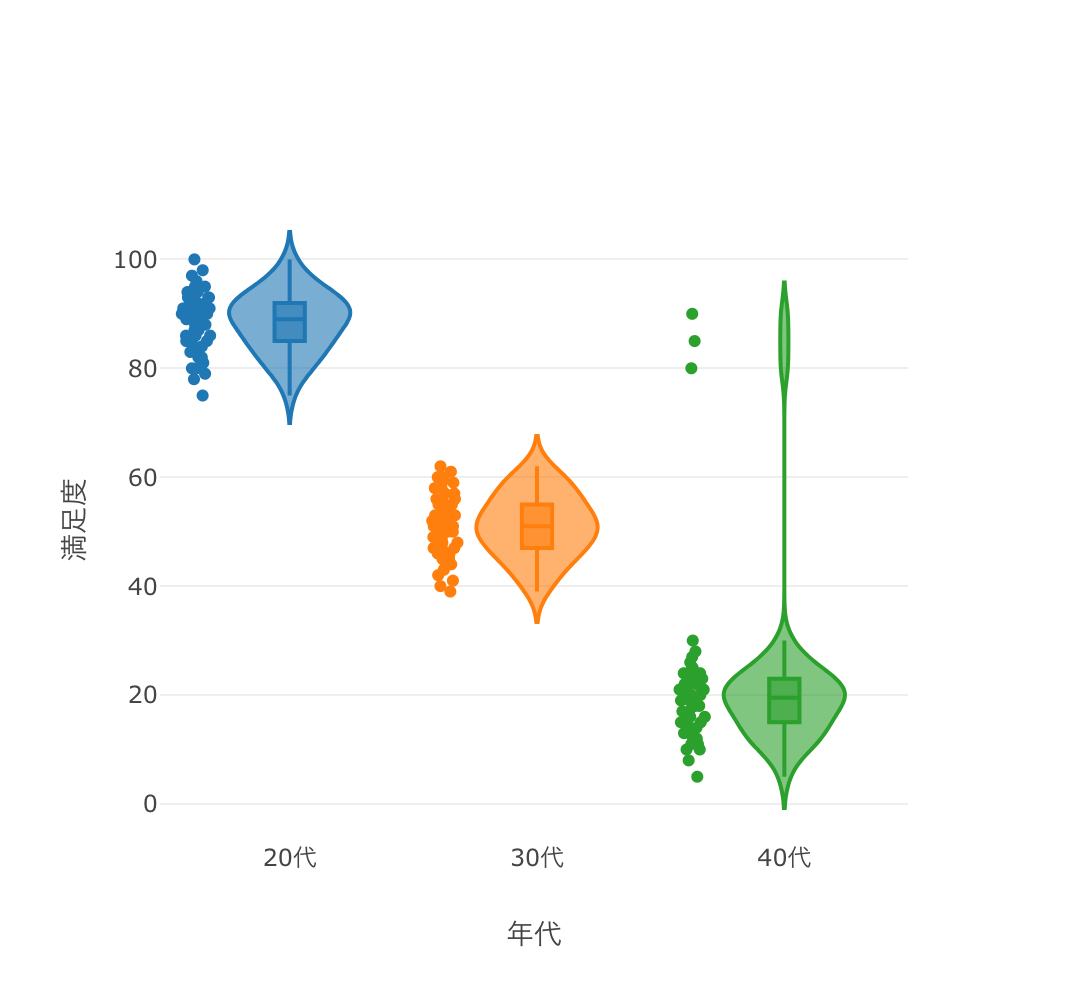

シーン2: カテゴリ別のデータ比較(例:顧客アンケート)

「年代別(20代、30代、40代)」や「会員ランク別(ゴールド、シルバー、ブロンズ)」で、製品満足度の点数分布を比較する場合。

「30代だけ満足度が二極化している」や「ゴールド会員は高得点に集中している」といった傾向を視覚的に捉えられます。

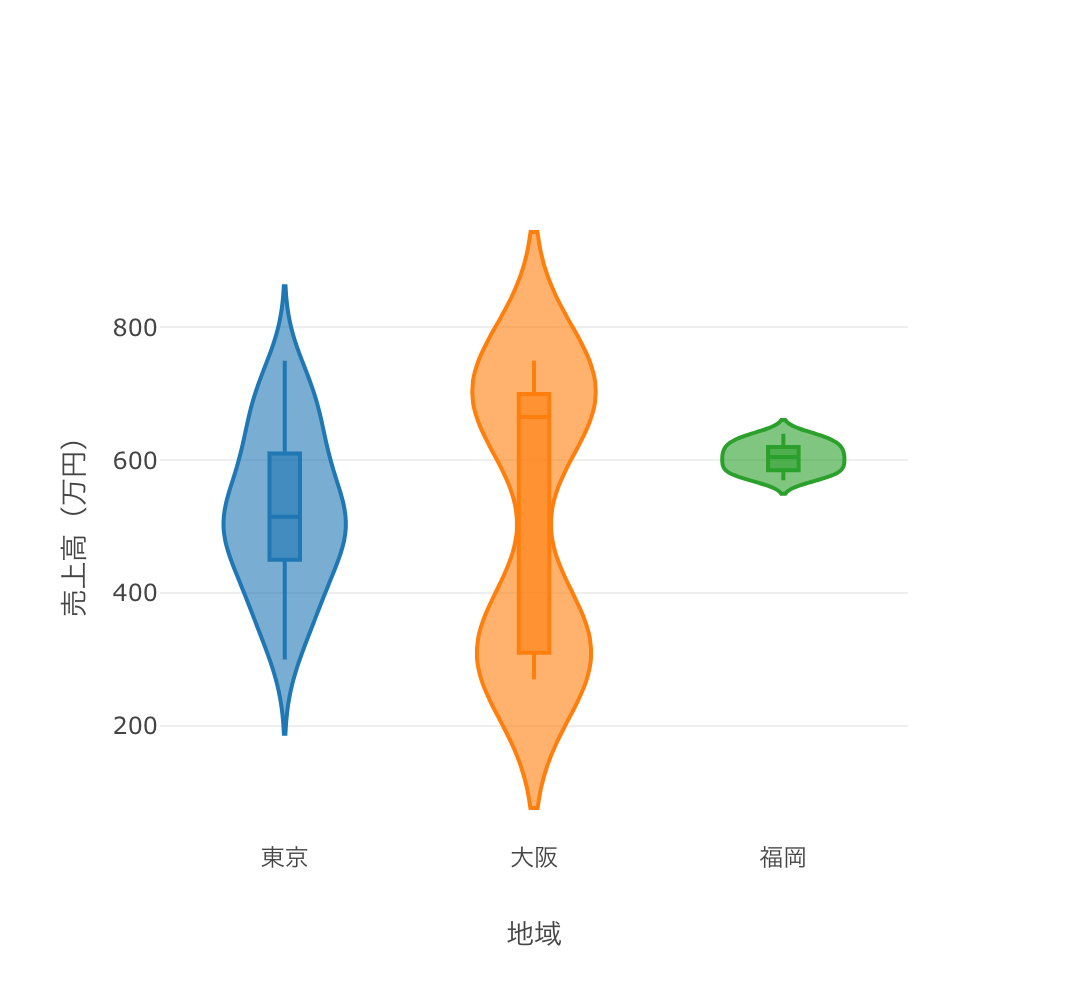

シーン3: 男女差や地域差の分析

男女別の体力測定の結果や、地域別の売上データの分布を比較し、その「ばらつき方」の違いを見るのに適しています。

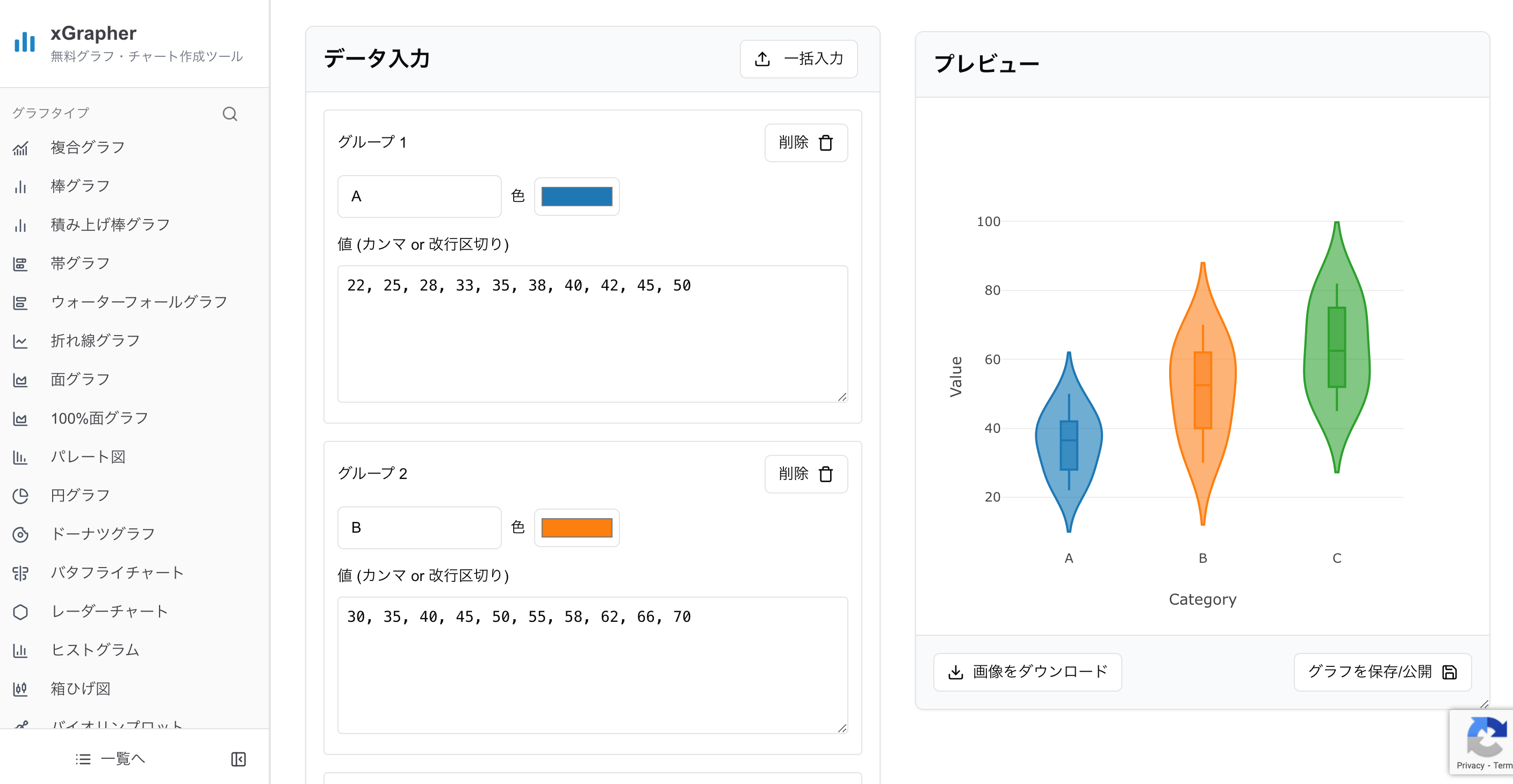

プログラミング不要! xGrapherでバイオリンプロットを簡単に作成する方法

バイオリンプロットは、PythonやRなどのプログラミング言語を使って作成するのが一般的ですが、専門的な知識が必要で少しハードルが高いと感じるかもしれません。

そこでおすすめなのが、当サイトxGrapherのオンライングラフ作成ツールです。

xGrapherを使えば、プログラミングや難しい設定は一切不要。データを入力(またはExcelやCSVをアップロード)するだけで、誰でも簡単に高機能なバイオリンプロットを作成できます。

xGrapherのバイオリンプロット機能:

直感的な操作: データを貼り付け、カテゴリと数値を選択するだけ。

カスタマイズ: 色の変更や、内部の箱ひげ図の表示/非表示も簡単。

Webで完結: ソフトのインストールは不要。ブラウザ(PC/スマホ)で完結します。

バイオリンプロットだけでなく、もちろん箱ひげ図やヒストグラムも同様に簡単に作成可能です。

「まずはバイオリンプロットを試してみたい」という方は、ぜひxGrapherのツールページからお試しください。

→ オンラインでバイオリンプロットを無料で作成する (xGrapher)

まとめ:データ理解を深めるバイオリンプロット

バイオリンプロットは、データの「量」だけでなく「質(分布形状)」までをも明らかにしてくれる強力な可視化手法です。

箱ひげ図の「要約力」と、ヒストグラムの「分布表現力」を良いとこ取り。

特に複数グループのデータを比較する際に真価を発揮。

データに隠された山の数(多峰性)や偏りを発見できる。

平均値や中央値だけを見る分析から一歩進んで、データの「形」そのものに注目することで、より深く、正確な洞察を得ることができます。

ぜひ、xGrapherのようなオンラインツールを活用して、あなたのデータ分析にバイオリンプロットを取り入れてみてください。

バイオリンプロットに関するQ&A

Q1. なぜ「バイオリン」という名前なのですか?

A1. データの分布(密度)を左右対称に描画した形が、弦楽器のバイオリンの胴体の形に似ていることから名付けられました。

Q2. バイオリンプロットは左右対称ですが、実際のデータ分布も左右対称なのですか?

A2. いいえ、そうとは限りません。バイオリンプロットは、片側のカーネル密度推定グラフを計算し、それを反転させてくっつけることで、視覚的な美しさと比較のしやすさのために左右対称に描画しています。実際のデータ分布の形状は、その「片側」の膨らみで読み取ります。

Q3. バイオリンプロットの中央値はどこを見ればわかりますか?

A3. 多くのバイオリンプロットは、内部に箱ひげ図の要素を含んでいます。その中心にある太い線や、箱の中の線が中央値(メディアン)を示していることが一般的です。(ツールによっては平均値を点で示す場合もあります)

Q4. 箱ひげ図とバイオリンプロット、どちらを使えば良いですか?

A4. データをシンプルに要約して伝えたい場合や、分布の形状に大きな特徴がない場合は「箱ひげ図」が適しています。一方で、データの分布に山が複数ありそう(多峰性)な場合や、グループ間の分布の「形」の違いを詳細に比較したい場合は、「バイオリンプロット」が非常に有効です。

Q5. データが少ない場合でもバイオリンプロットは使えますか?

A5. データ数が極端に少ない場合(例えば10個以下など)は、カーネル密度推定が不安定になり、データの分布を正しく表現できない可能性があります。その場合は、無理にバイオリンプロットを使わず、箱ひげ図や、個々のデータを点でプロットする「ストリッププロット(ドットプロット)」などを使う方が適切な場合があります。

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)