特性要因図(フィッシュボーン図)とは?オンラインで簡単作成!書き方と分析例を徹底解説

「最近、なぜか売上が伸び悩んでいる」「プロジェクトが計画通りに進まない」…ビジネスの現場では、様々な問題が発生します。しかし、問題の表面だけを見ていても、真の解決には至りません。なぜなら、一つの問題には、多くの要因が複雑に絡み合っていることが多いからです。

そんな時、問題の構造を整理し、根本的な原因を突き止めるのに役立つのが「特性要因図」です。

この記事では、品質管理の父とも呼ばれる石川馨氏が考案したこの強力なフレームワークについて、その基本から具体的な書き方、さらには無料のオンラインツールを使った簡単な作成方法まで、初心者の方にも分かりやすく解説していきます。問題解決のスキルを一段レベルアップさせたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

この記事の内容(目次)

特性要因図(フィッシュボーン図)とは?

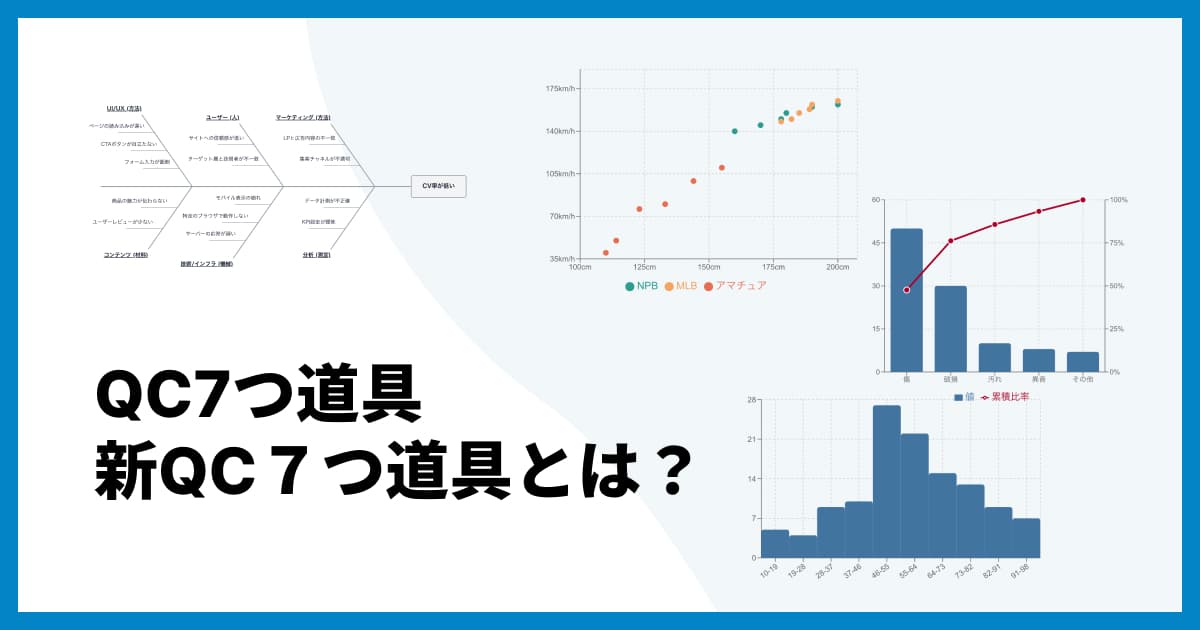

特性要因図は、ある特定の結果(特性)と、それに影響を及ぼしていると考えられる要因との関係を、体系的に整理して図に表したものです。品質管理でよく用いられる「QC7つ道具」の一つとしても知られています。

>> 品質管理に使われる「QC7つ道具」の解説はこちら

なぜ「魚の骨」と呼ばれるの?

完成した図が魚の骨のように見えることから、「フィッシュボーン図(フィッシュボーンチャート・魚の骨図)」という愛称で親しまれています。

図の右側にある「魚の頭」が解決したい問題(特性)を表し、そこから伸びる大きな骨(背骨)に向かって、様々な要因が「大骨」「中骨」「小骨」として枝分かれしていく構造になっています。この形によって、問題と要因の因果関係が一目で分かります。

目的:問題の「根本原因」を特定する

特性要因図を作成する最大の目的は、問題を引き起こしている根本的な原因(真因)を特定することです。

例えば、「Webサイトのお問い合わせが減った」という問題があったとします。考えられる要因は、「サイトのデザインが古い」「ページの表示速度が遅い」「そもそもサイトへのアクセスが少ない」など、多岐にわたります。特性要因図を使えば、これらの要因をモレなく洗い出し、それぞれの関連性を整理しながら、「本当に手をつけるべきはどこなのか?」をチーム全員で議論するための土台を作ることができます。

特性要因図を作成する3つのメリット

原因の全体像が把握できる:関連する要因を網羅的に洗い出すため、これまで見過ごしていた意外な原因に気づくことがあります。

チームの認識が統一される:図を使って議論することで、メンバー間の問題に対する認識のズレがなくなり、一体感を持って解決に取り組めます。

議論が整理され、深掘りしやすくなる:漠然とした議論ではなく、「この要因は、さらにどんな小さな要因に分解できるか?」というように、思考を整理しながら深掘りしていくことができます。

【4ステップで完成】特性要因図の書き方

特性要因図は、一見複雑そうに見えますが、手順に沿って進めれば誰でも作成できます。ここでは、基本的な4つのステップをご紹介します。

STEP1:解決したい「特性(問題)」を決める

まず、図の右端(魚の頭)に、テーマとなる「特性(結果や問題)」を書き込みます。ここが曖昧だと、その後の要因分析もぼやけてしまうため、具体的かつ明確に設定することが重要です。

悪い例:「売上が悪い」

良い例:「〇〇店における、20代女性向け商品のリピート率が前月比で10%低下」

STEP2:要因を分類する「大骨」を設定する

次に、背骨から斜めに伸びる「大骨」を書き、要因を分類するための大きなカテゴリを決めます。このカテゴリ分けには、後述する「4M」などのフレームワークを活用すると、モレなくダブりなく要因を洗い出しやすくなります。

STEP3:大骨に紐づく「中骨・小骨(具体的な要因)」を洗い出す

設定した大骨に対して、「なぜそうなっているのか?」を問いかけながら、具体的な要因を「中骨」「小骨」として書き出していきます。このステップでは、質より量を重視し、参加者全員で自由にアイデアを出し合うブレーンストーミングの手法が効果的です。

例:「設備」という大骨に対して、「PCのスペックが低い」「ネットワーク回線が遅い」といった中骨を出す。

さらに「PCのスペックが低い」という中骨に対して、「メモリが不足している」「CPUが古い」といった小骨を出す。

STEP4:全体を俯瞰し、重要な要因に目星をつける

要因が出尽くしたら、図全体を眺めて、問題への影響度が特に大きいと思われる重要な要因に印をつけます。

これが、次に取り組むべき課題の候補となります。一人で決めつけず、チームで話し合いながら、「この中で最も影響が大きそうなのはどれか」「すぐに対策できそうなのはどれか」といった視点で優先順位を付けていきましょう。

要因分析をスムーズに進めるフレームワーク

STEP2の「大骨」を設定する際に、ゼロからカテゴリを考えるのは大変です。そこで、一般的に使われる便利なフレームワークをいくつかご紹介します。

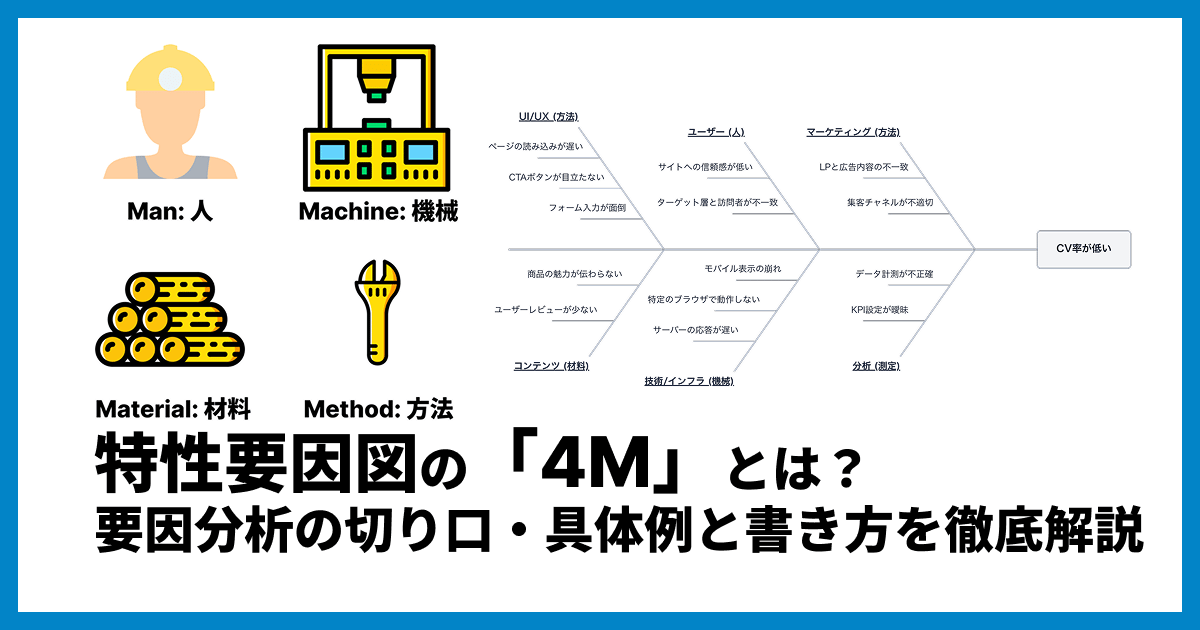

製造業でよく使われる「4M(5M+1E)」

品質管理の現場で伝統的に使われている分類です。

Man(人): 作業員のスキル、経験、モチベーションなど

Machine(機械): 設備、治具、工具の性能や状態など

Material(材料): 原材料の品質、部品の精度など

Method(方法): 作業手順、やり方、ルールなど

これに Measurement(測定・検査) と Environment(環境) を加えた「5M+1E」もよく利用されます。

参考記事: 特性要因図の「4M」とは?要因分析の切り口・具体例と書き方を徹底解説

サービス業やマーケティングで役立つ「8P」

こちらはサービス業やマーケティング分野で応用しやすい視点です。

Product(製品・サービス): 商品の品質、デザイン、機能

Price(価格): 価格設定、割引

Place(場所・チャネル): 店舗の立地、流通経路、Webサイト

Promotion(販促): 広告、キャンペーン

Personnel(人・従業員): 接客態度、スキル

Process(業務プロセス): 注文から提供までの流れ

Physical Evidence(物的証拠): 店舗の外観・内装、備品

Policy(方針): 経営理念、運営方針

これらのフレームワークはあくまで一例です。解決したい問題に合わせて、柔軟にカテゴリを設定することが大切です。

【事例で学ぶ】特性要因図の活用例

ここでは、具体的な事例を2つ挙げて、特性要因図の使われ方を見てみましょう。

例1:飲食店の「お客様アンケートの満足度低下」

特性: お客様アンケートの満足度低下

大骨: 接客(Personnel), 料理(Product), 店舗環境(Physical Evidence), 手順(Process)

中骨・小骨:

接客: スタッフの笑顔がない、料理提供が遅い、注文ミスが多い

料理: 看板メニューの味が落ちた、メニューが少ない、食材の鮮度が悪い

店舗環境: 店内が騒がしい、清掃が行き届いていない、BGMがうるさい

手順: 予約管理が煩雑、レジの待ち時間が長い

例2:Webサイトの「お問い合わせ件数の減少」

特性: お問い合わせ件数の減少

大骨: サイト内部(Place), 集客(Promotion), コンテンツ(Product), 競合(Environment)

中骨・小骨:

サイト内部: ページの表示速度が遅い、フォームの入力項目が多すぎる、スマホで見づらい

集客: SEO順位が下落した、広告の費用対効果が悪い、SNSの投稿が少ない

コンテンツ: ユーザーの知りたい情報がない、専門的すぎて分かりづらい

競合: 競合サイトが魅力的なキャンペーンを始めた、競合のサービスが優れている

無料ツールxGrapherで特性要因図を書いてみよう!

手書きでも作成できる特性要因図ですが、オンラインツールを使えば、より効率的で見栄えの良い図を簡単に作成できます。

xGrapherのオンラインツールで作成

私たちが提供する xGrapher には、特性要因図(フィッシュボーン図)の専用ページが用意されています。面倒な設定は一切不要。あとはテキストを打ち込むだけで、誰でも簡単に見やすい図を作成できます。

直感的な操作で共同編集も可能

xGrapherは、直感的な操作で、要因の追加や移動が自由自在です。また、クラウド上に保存できるため、リモートワークでのブレーンストーミングにも最適です。

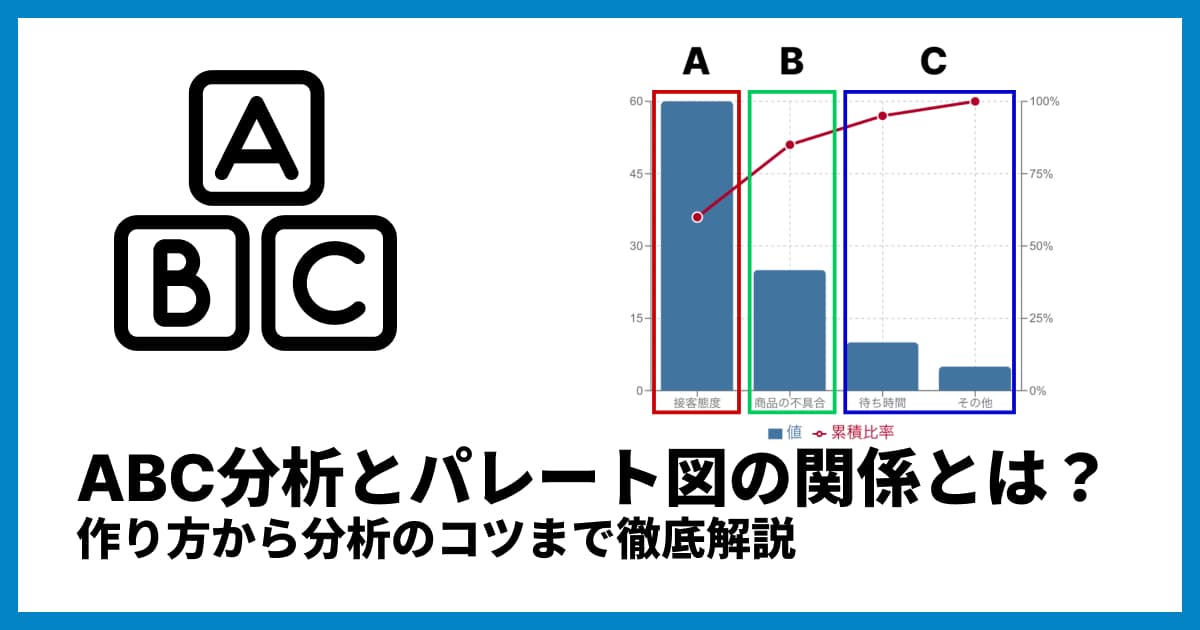

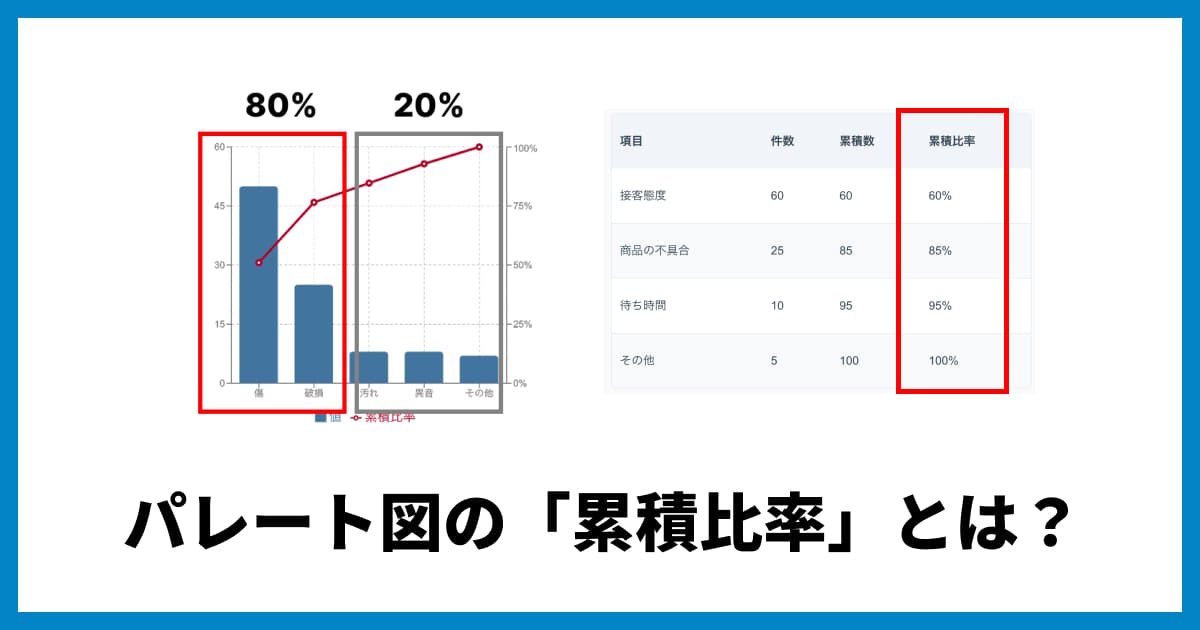

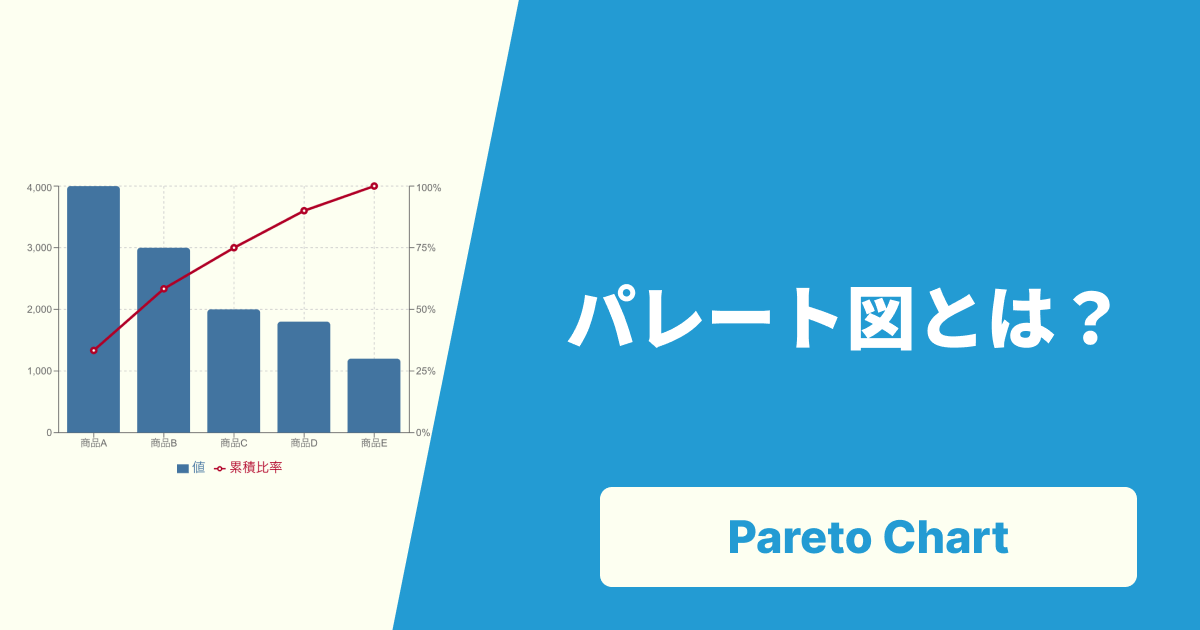

パレート図と組み合わせてさらに深い分析を

特性要因図で洗い出した原因候補。その中で「どれから手をつけるべきか」を判断する際に役立つのがパレート図です。

「原因の8割は、全体の2割の項目に起因する」というパレートの法則に基づき、影響の大きい原因を特定できます。

xGrapherを使えば、特性要因図で原因を洗い出し、その結果を基にパレート図を作成して優先順位を決める、という一連の分析フローをスムーズに行えます。

特性要因図に関するQ&A

最後に、特性要因図についてよく寄せられる質問にお答えします。

Q1. 要因がうまく出てきません。どうすればいいですか?

A1. 一人で考え込まず、複数人でブレーンストーミングを行うのがおすすめです。また、「なぜ?」「どうして?」と5回繰り返す「なぜなぜ分析」の手法を組み合わせると、要因を深掘りしやすくなります。行き詰まったら、一度時間を置いたり、全く関係ない部署の人に意見を聞いたりするのも効果的です。

Q2. 「なぜなぜ分析」とはどう違うのですか?

A2. 「なぜなぜ分析」は、一つの事象を深く掘り下げて根本原因を探る「縦の思考」です。一方、特性要因図は、考えられる要因を幅広く洗い出す「横の思考」と言えます。特性要因図で原因の全体像を把握し、特に重要だと思われる要因に対して「なぜなぜ分析」で深掘りする、といったように組み合わせるのが理想的です。

Q3. 完成した図をどう活用すればいいですか?

A3. 図を完成させることがゴールではありません。洗い出した重要な要因の中から、対策を講じるべき課題を設定し、具体的なアクションプランに落とし込みましょう。そして、対策を実施した後に効果を測定し、問題(特性)が改善されたかを確認することが重要です。

Q4. 書くときに注意すべき点はありますか?

A4. 「事実」と「意見(推測)」を混同しないように注意しましょう。例えば、「作業員の集中力がない」というのは意見ですが、「作業マニュアルに記載のない自己流のやり方をしている」というのは事実です。できるだけ客観的な事実に基づいて要因を書き出すことが、的確な原因分析につながります。

Q5. 手書きとツール、どちらがいいですか?

A5. それぞれに良さがあります。手書きは、会議室のホワイトボードなどでアイデアを出し合う際に手軽で盛り上がります。一方、xGrapherのようなオンラインツールは、修正や共有が簡単で、リモートでの共同作業にも向いています。また、作成したデータを保存・管理しやすい点も大きなメリットです。目的に合わせて使い分けるのが良いでしょう。

まとめ

今回は、問題の根本原因を見える化するフレームワーク「特性要因図(フィッシュボーン図)」について解説しました。

特性要因図は、問題(特性)と要因の関係を魚の骨の形で整理した図

作成の目的は、問題の根本原因を特定すること

「4M」などのフレームワークを活用すると、要因を整理しやすい

オンラインツールを使えば、誰でも簡単かつ効率的に作成できる

複雑に見える問題も、特性要因図を使って一つひとつ分解し、整理していけば、必ず解決の糸口が見えてきます。ぜひ、あなたのチームでもこの強力なツールを活用してみてください。

xGrapherを使えば、今日からすぐに特性要因図の作成を始めることができます。ぜひ一度お試しください。

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)