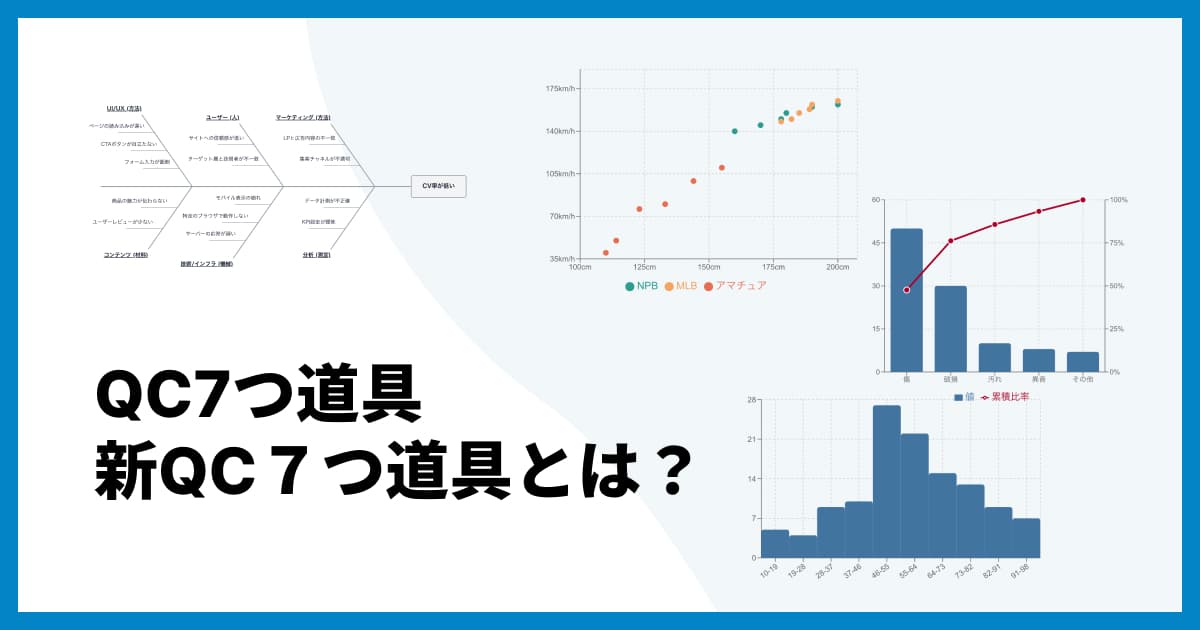

ABC分析とパレート図の関係とは?作り方から分析のコツまで徹底解説

「ABC分析をしたい」と考えて情報を集めていると、必ずと言っていいほど「パレート図」というグラフに出会います。「ABC分析とパレート図って何が違うの?」「もしかして同じもの?」と混乱してしまう方も多いかもしれません。

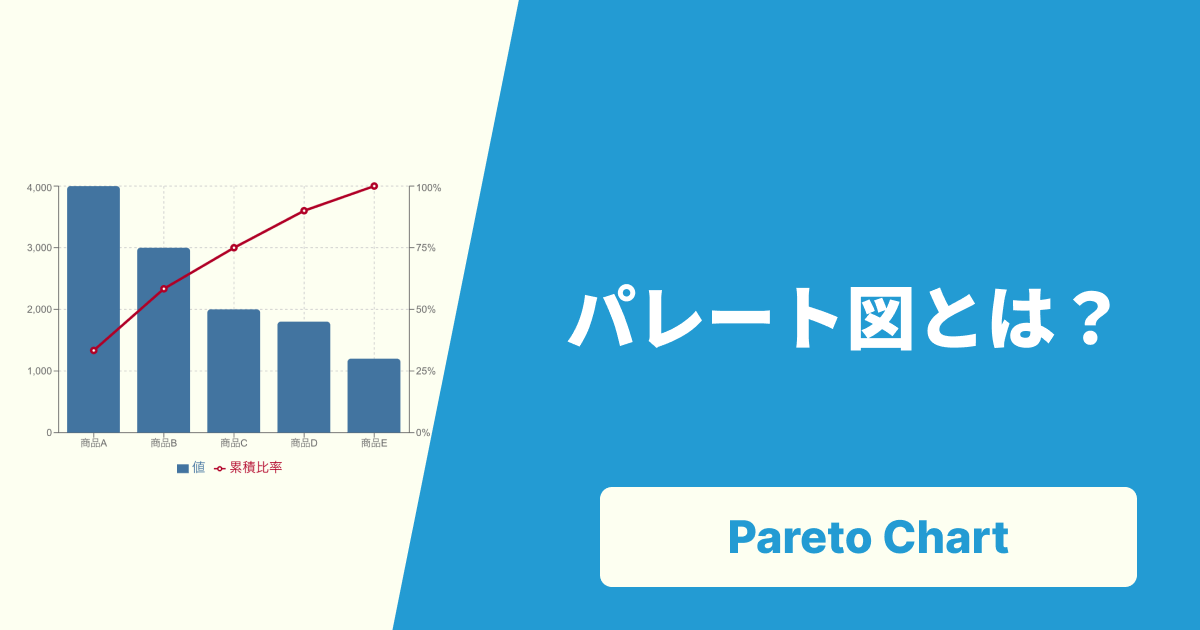

結論から言うと、ABC分析は「分析手法の名前」であり、パレート図は「その分析結果を可視化するのに最適なグラフ」です。

ABC分析の目的は、たくさんの項目(例えば、商品や顧客)を重要度に応じてランク付けし、どこに注力すべきかを明らかにすることです。そして、そのランク付けの結果を「どの商品が全体の売上の大半を占めているか」を一目でわかるように可視化するのがパレート図の役割です。

この記事では、ビジネスの効率化に欠かせないABC分析のやり方と、その強力なパートナーであるパレート図の活用法について、作り方のステップから分析のコツまで分かりやすく解説します。

この記事の内容(目次)

そもそもABC分析とは?

ABC分析とは、売上高、コスト、在庫量などの指標をもとに、商品や顧客、業務などを重要度に応じて「A」「B」「C」の3ランクに分けて管理する分析手法です。

この分析の根底には、「売上の8割は、全商品のうちの2割の商品が生み出している」といった「パレートの法則(80:20の法則)」の考え方があります。

すべての商品や顧客を平等に扱うのではなく、重要度の高いもの(Aランク)にリソース(時間、人、コスト)を集中投下し、重要度の低いもの(Cランク)は管理を簡素化する。このようにメリハリをつけることで、効率的に成果を最大化するのがABC分析の最大の目的です。

ランク | 累積構成比の基準 (目安) | 特徴 |

Aランク | 0% 〜 70% (80%) | 最重要群 ・売上の大半を占める ・利益の柱となる「売れ筋商品」 |

Bランク | 70% (80%) 〜 90% | 準重要群 ・安定した売上がある ・Aランクに育つ可能性のある「中堅商品」 |

Cランク | 90% 〜 100% | 一般・低重要群 ・売上貢献度が低い ・「死に筋商品」の可能性 |

ABC分析にパレート図が最適な理由

では、なぜABC分析にパレート図が使われるのでしょうか。

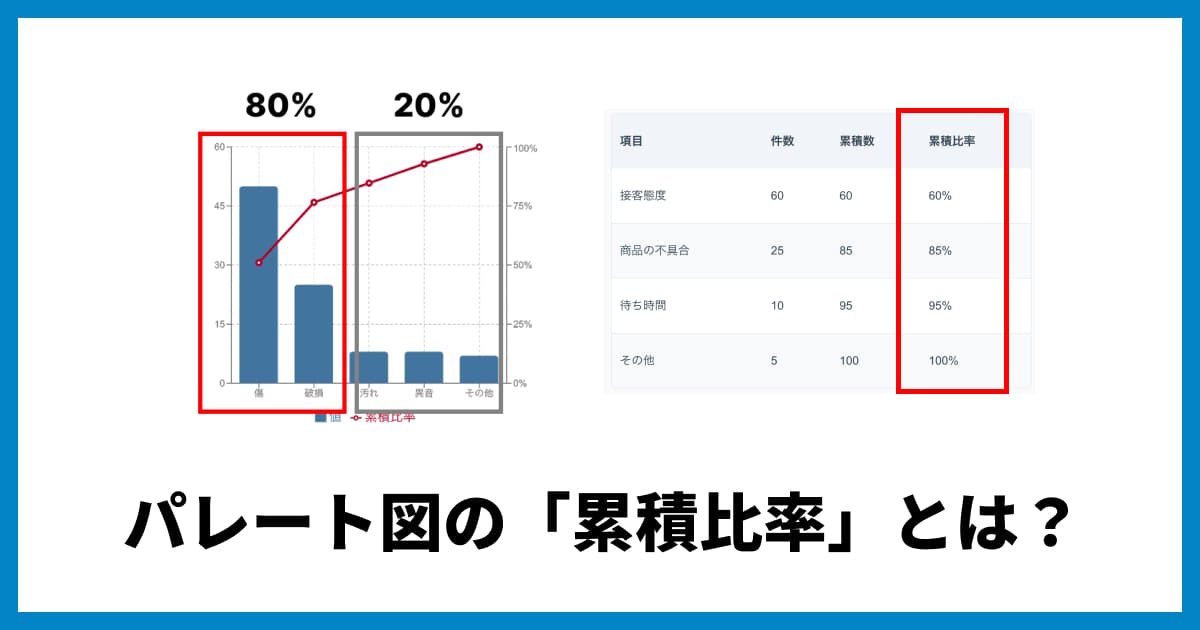

ABC分析では、各項目(商品など)を売上順に並べ、全体の売上に対して「どの項目がどれくらいの割合を占めているか」という「累積構成比」を見ていきます。

パレート図は、まさにこの分析を行うためのグラフです。

(パレート図の基本的な見方や構造について詳しくは、「パレート図とは?見方と書き方の基本」をご覧ください。)

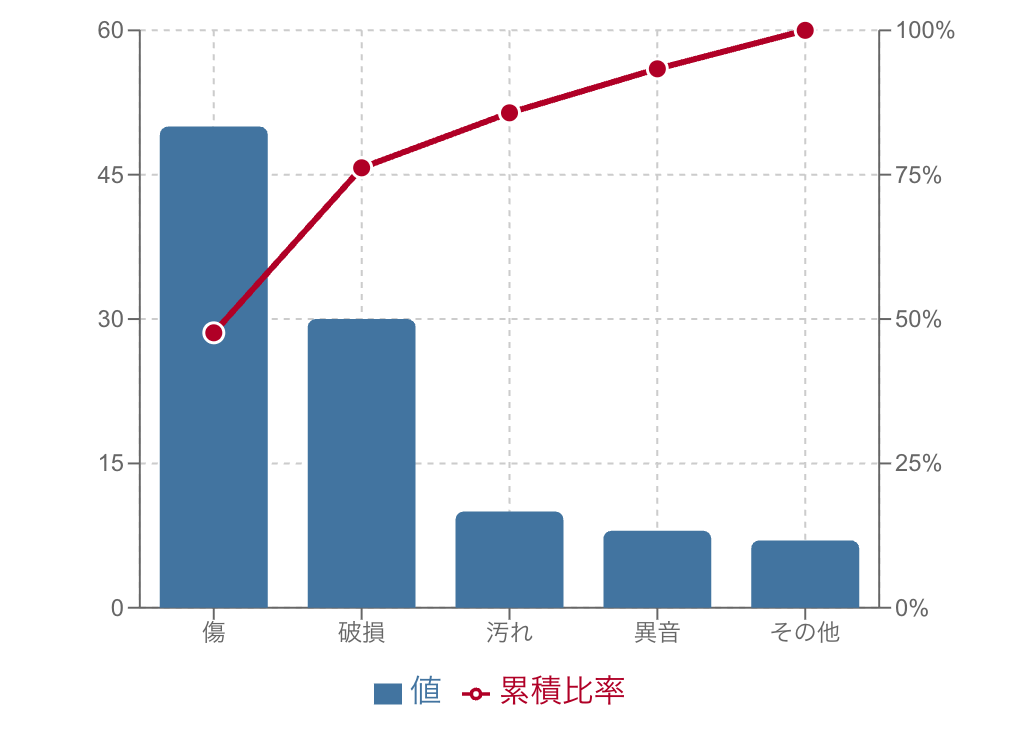

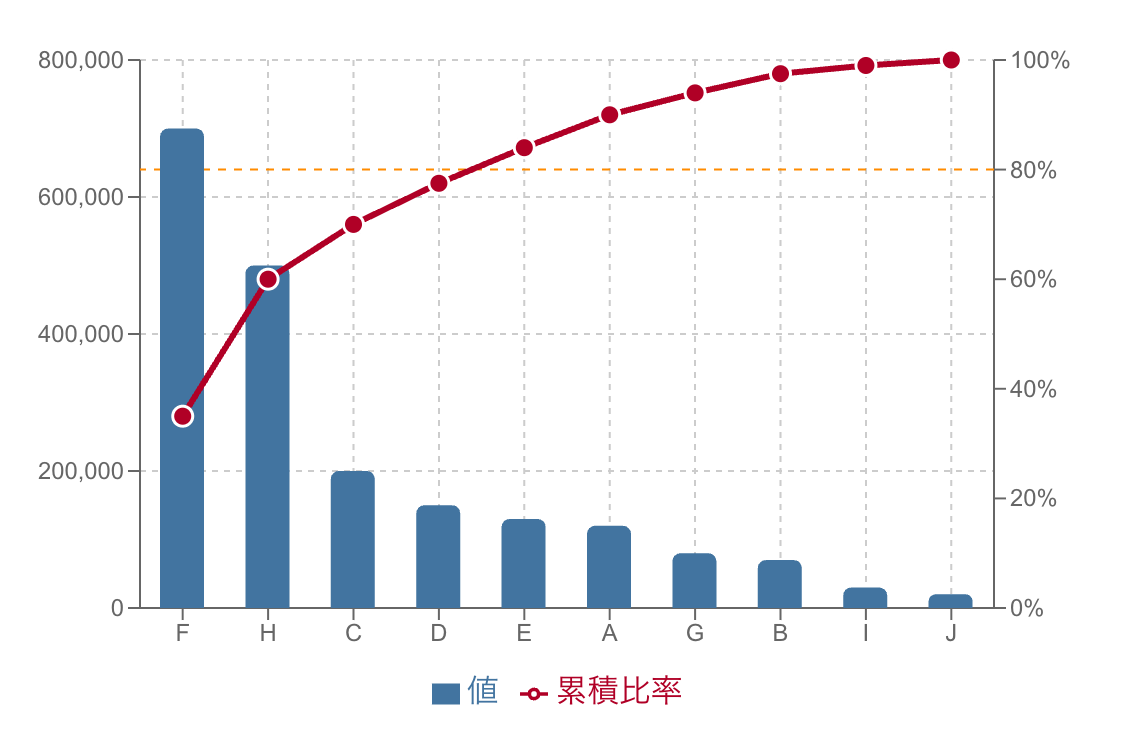

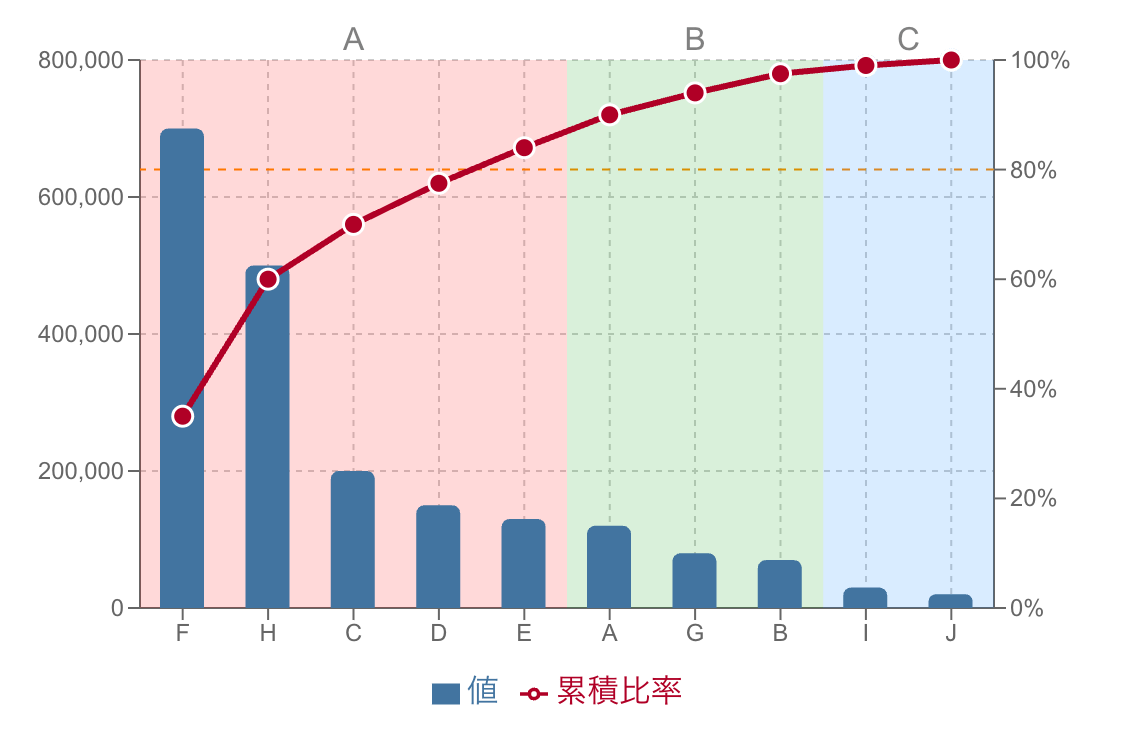

棒グラフで、各項目の「数値(売上など)」の大きさを示す

折れ線グラフで、それらの「累積構成比」を示す

この2つの要素を組み合わせることで、「どの商品が売れ筋か(棒グラフが高いか)」と、「どの商品までで、全体の売上の何%を占めているか(折れ線グラフがどこにあるか)」を同時に把握できます。

ABC分析の「重要度(A/B/C)を判断する」という目的と、パレート図の「項目別の数値と累積構成比を可視化する」という機能が、まさにピッタリと一致しているのです。

【実践】パレート図を使ったABC分析の具体的な手順(作り方)

ここでは、パレート図を使って実際にABC分析を行うための、具体的な4つのステップを紹介します。

(例として「商品の売上分析」で進めます)

STEP 1: データを収集・整理する

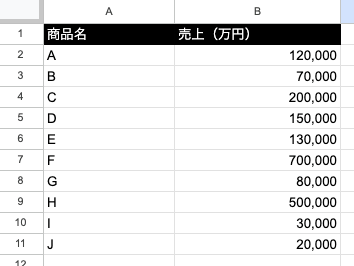

まず、分析したいデータを集めます。

「商品名」と「売上高」のデータが必要です。一定期間(月間、年間など)を決めてデータを抽出しましょう。

[データ例]

STEP 2: データを降順に並べ替える

※後述するxGrapherではSTEP1のデータを貼り付けるだけでパレート図が完成します。ここでは計算内容の解説をします。

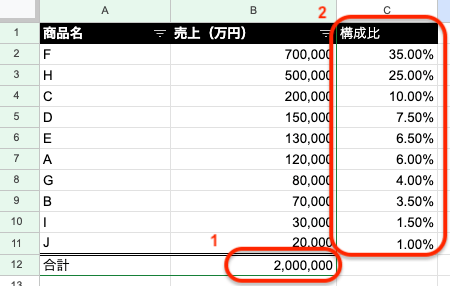

集めたデータを「売上高」が多い順(降順)に並べ替えます。これがABC分析の基本です。データ数が多い場合はExcelやスプレッドシートの並べ替え機能を使用するのがおすすめです。

STEP 3: 構成比と累積構成比を計算する

次に、各商品の「構成比」と「累積構成比」を計算します。

(※累積構成比の詳しい計算方法はこちらも参照してください)

売上合計を算出します。(例:全商品の合計が 2,000,000円 だったとする)

構成比 (%) を計算します。

(各商品の売上 ÷ 売上合計) × 100

商品F: (750,000 / 2,000,000) × 100 = 35%

商品H: (250,000 / 2,000,000) × 100 = 25%

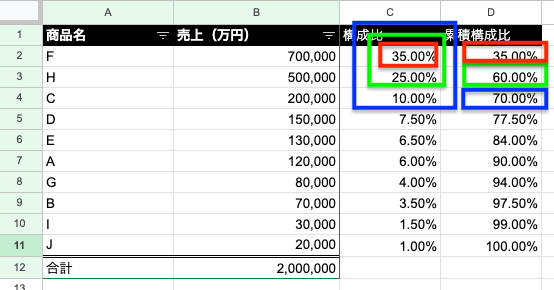

累積構成比 (%) を計算します。(並べ替えた順に、構成比を足し上げていきます)

商品F: 35%

商品H: 35% + 25% = 60%

商品C: 65% + 10%...

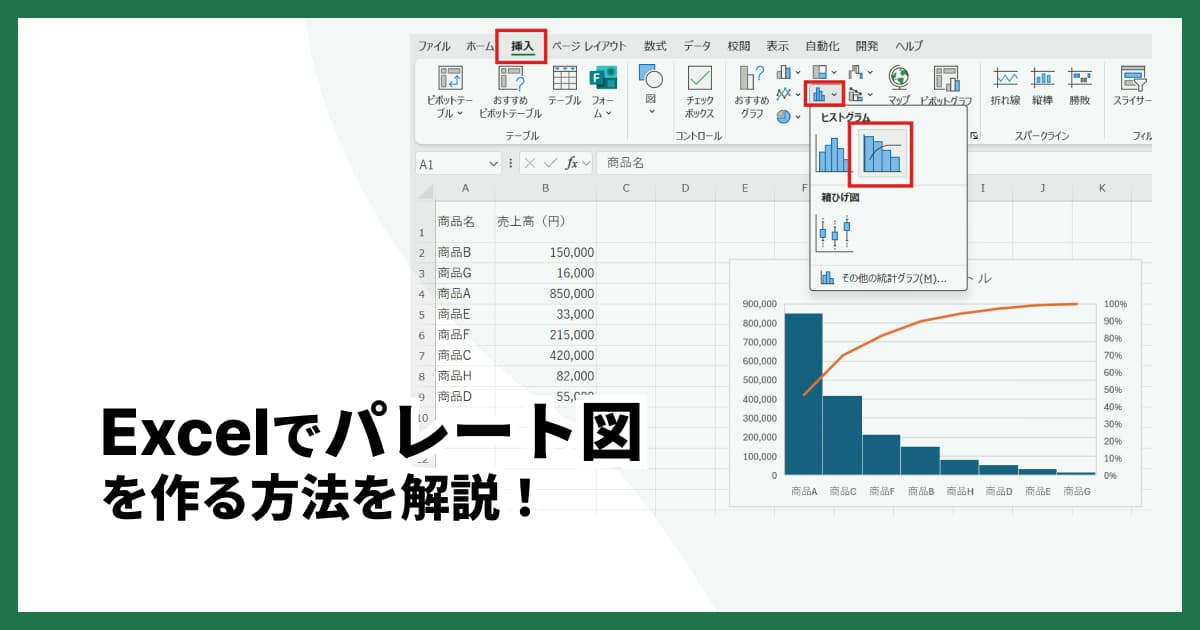

STEP 4: パレート図を作成する

STEP3で作成したデータをもとに、パレート図を作成します。

左軸(Y軸)と棒グラフ:各商品の売上高

右軸(Y軸)と折れ線グラフ:累積構成比

横軸(X軸):商品名(売上高の降順)

このグラフが完成すれば、ABCのランク分けを行う準備が整います。

A・B・Cランクの分け方と基準

パレート図が完成したら、いよいよ「A」「B」「C」のランク分けを行います。

ランク分けには絶対的なルールはありませんが、一般的には累積構成比(折れ線グラフ)を基準に、以下のように分類することが多いです。

Aランク(最重要群): 累積構成比 0% 〜 70% (または80%) の範囲の品目

Bランク(準重要群): 累積構成比 70% 〜 90% の範囲の品目

Cランク(一般・低重要群): 累積構成比 90% 〜 100% の範囲の品目

この基準をグラフに当てはめ、「どの商品までがAランクか」を視覚的に判断します。

ポイント:

基準は自社の状況に合わせて調整して構いません(例:Aランクを0~80%にする)。

重要なのは、ランク分けの基準を統一し、定期的に比較できるようにすることです。

【事例別】ABC分析でわかることは?取るべきアクションは?(売上・在庫)

ABC分析は、特に「売上分析」と「在庫管理」の分野で強力な効果を発揮します。

1. 売上分析(重点商品の特定)

Aランク(売れ筋商品):

分析: 会社の利益の柱となっている商品群。

対策: 欠品させないよう最優先で管理する。積極的な販促、セット販売などで売上をさらに伸ばす施策を打つ。

Bランク(中堅商品):

分析: Aランクに育つ可能性のある商品、または安定して売れている商品。

対策: Aランクに引き上げるための改善(見せ方、価格)ができないか検討する。

Cランク(死に筋商品):

分析: 売上の貢献度が低い商品群。

対策: 取扱い中止(廃番)を検討する。または、在庫を抱えすぎないよう発注数をシビアに管理する。

2. 在庫管理(適正在庫の維持)

ABC分析を「在庫金額」や「出荷頻度」で行うことで、在庫管理の効率化が可能です。

Aランク(重点管理在庫):

分析: 在庫金額の大部分を占める、または出荷頻度が非常に高い商品。

対策: 在庫切れ(欠品)が即、機会損失につながるため、在庫数を細かくチェックし、安全在庫を多めに確保する。

Bランク(中程度管理在庫):

分析: 定期的に出荷される商品。

対策: 定期発注などで管理コストを下げつつ、需要予測の精度を上げる。

Cランク(管理簡素化在庫):

分析: 在庫金額も出荷頻度も低い商品。

対策: 在庫が切れてから発注する(定量発注)など、管理の手間(コスト)を最小限に抑える。

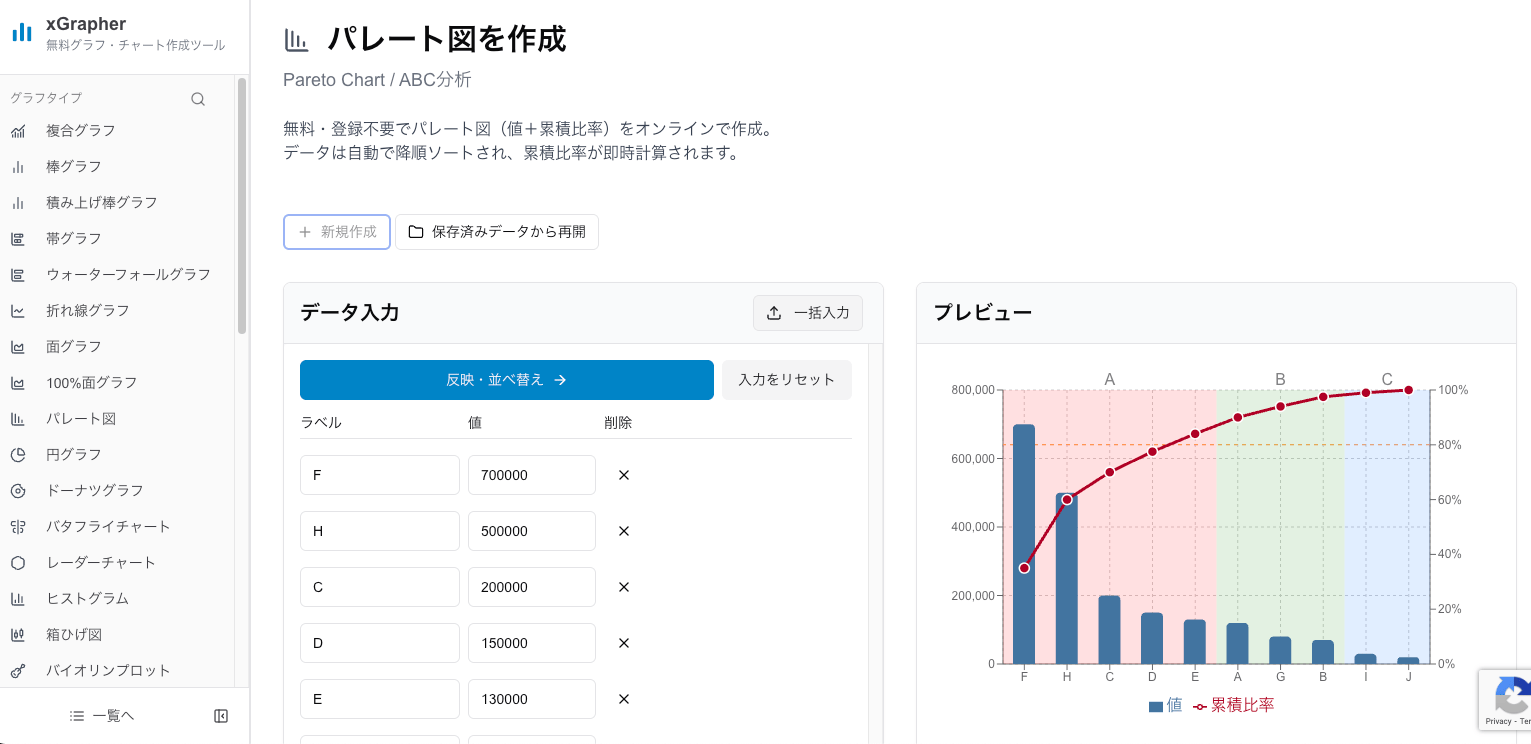

パレート図の作成はツールで効率化しよう

ここまでABC分析の手順を見てきましたが、STEP3の「累積構成比の計算」や、STEP4の「パレート図の作成」は、手作業やExcelでも可能ですが、データ量が多いと非常に手間がかかります。

Excelでの詳しい作り方を知りたい方もいるかもしれませんが、ABC分析の目的は「グラフをキレイに作ること」ではなく、「分析して次の行動に移すこと」なのでグラフ作成のような面倒な作業は、専用のツールに任せてしまうのが最も効率的です。

オンライングラフ作成ツールの xGrapher なら、ABC分析に必要なパレート図を、誰でも簡単に作成できます。

xGrapherを使えば、面倒な計算やグラフ設定は不要です。データを入力(またはコピー&ペースト)するだけで、自動で降順に並べ替えられ、ABC分析のハイライトまで自動で可能です。

分析作業そのものに時間を集中させるためにも、ツールの活用をぜひご検討ください。

まとめ

パレート図とABC分析は、ビジネスの「選択と集中」を実践するための強力なセットです。

ABC分析は、項目を重要度でランク付けする「手法」。

パレート図は、その結果を可視化する「最適なグラフ」。

作り方は、「データ収集 → 並べ替え → 累積比率の計算 → グラフ化」の4ステップ。

ランク分けは、累積構成比の70%や90%を基準に行うのが一般的。

目的は、Aランク(重要)にリソースを集中し、Cランク(非重要)は効率化すること。

ABC分析は一度きりで終わりではありません。定期的にパレート図を作成・比較し、Aランクの商品が入れ替わっていないか、Cランクの在庫が膨らんでいないかをチェックすることが重要です。

パレート図とABC分析に関するQ&A

Q1. ABC分析とパレート図は同じものですか?

A1: 違います。ABC分析は「重要度でランク分けする分析手法」であり、パレート図は「項目別の数値と累積構成比を同時に示すグラフの種類」です。ABC分析の結果を可視化する(=ランク分けを判断する)ために、パレート図が最適であり、セットで使われることが非常に多いです。

Q2. ABC分析の「Cランク」の商品は、すぐに販売停止すべきですか?

A2: 必ずしもそうとは限りません。Cランクは「売上貢献度が低い」商品ですが、中には「Aランクの商品を買うための“ついで買い”」として機能している商品や、品揃えの幅を担保するために必要な商品も含まれます。なぜCランクなのか(単に人気がないのか、認知されていないのか、季節商品なのか)を個別に分析し、廃番にするか、管理を効率化するかを判断する必要があります。

Q3. ABC分析のランク分けの基準(70%, 90%)は、なぜこの数値なのですか?

A3: これは「パレートの法則(80:20の法則)」の考え方を応用したものです。「上位2割の品目(Aランク)が売上の8割(ここでは70~80%)を占める」という経験則に基づいています。ただし、この数値は絶対ではありません。70%をAランクの基準とするのが一般的ですが、業界や商材によって、80%を基準にしたり、A~Dの4ランクに分けたりすることもあります。

Q4. ABC分析は、売上や在庫以外にも使えますか?

A4: はい、使えます。「重要度をランク付けできるもの」であれば、幅広く応用可能です。例えば、以下のような分析があります。

顧客分析: 顧客別の売上高でABC分析し、Aランクの「優良顧客」へのサービスを手厚くする。

業務分析: 業務にかかる時間でABC分析し、Aランクの「時間のかかる業務」から優先的に効率化(システム化など)を図る。

品質管理(QC): 不良項目(原因)の件数でパレート図を使い、Aランクの「主要な不良原因」から対策する。

Q5. パレート図の棒グラフと折れ線グラフの軸が左右に分かれていて見にくいです。

A5: パレート図は、左軸に「実際の数値(例:売上高)」、右軸に「累積比率(0~100%)」を取るのが標準的な形式です。これは、単位もスケール(桁数)も全く異なる2つの情報を1つのグラフに収めるための工夫です。最初は戸惑うかもしれませんが、「棒グラフは左軸」「折れ線グラフは右軸」というルールさえ覚えてしまえば、すぐに慣れることができます。

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)