オイラー図とは?ベン図との違いを徹底解説!書き方と便利な作成ツールも紹介

「オイラー図」と「ベン図」。どちらも円がいくつか描かれた、よく似た図ですよね。しかし、この二つには明確な違いがあり、それぞれに得意な役割があります。「この二つの違いがよくわからない…」そんなモヤモヤを抱えていませんか?

この記事では、オイラー図の基本的な意味から、最も気になるベン図との違い、そして具体的な書き方や活用例まで、図をたくさん使ってスッキリ解説していきます。この記事を読めば、もう二つの図の使い分けに迷うことはありません。

この記事の内容(目次)

オイラー図とは?「ありのまま」を表現する正直な図

オイラー図とは、複数の集合の「実際の関係」をありのままに、直感的に表現する図のことです。18世紀の偉大な数学者、レオンハルト・オイラーが考案したことからこの名前がついています。

オイラー図の最大の特徴は、その「正直さ」にあります。

共通の要素を持つ集合は、円を重ねて描きます。

共通の要素を持たない集合は、円を離して描きます。

片方がもう片方に完全に含まれる関係なら、円を入れ子にして描きます。

このように、集合同士の関係性に応じて見た目が柔軟に変わるため、誰が見ても関係性を一目で、そして直感的に理解することができます。

.png)

【最重要】オイラー図とベン図の決定的な違い

ここが一番のポイントです。オイラー図とベン図は、似ているようで「図を描く目的とルール」が根本的に異なります。

一言でいうと、以下のようになります。

オイラー図: 実際の関係を「分かりやすく」見せるための図

ベン図: 論理的にあり得る全ての可能性を「網羅的」に示すための図

比較項目 | オイラー図 | ベン図 |

|---|---|---|

目的 | 実際の関係を直感的に示す | 論理的にあり得る全パターンを示す |

ルール | 存在する関係だけを描く | 存在しない関係(空集合)も領域として描く |

見た目 | 関係に応じて円が離れたり内包されたり柔軟に変化する | 円の重なり方が常に固定 |

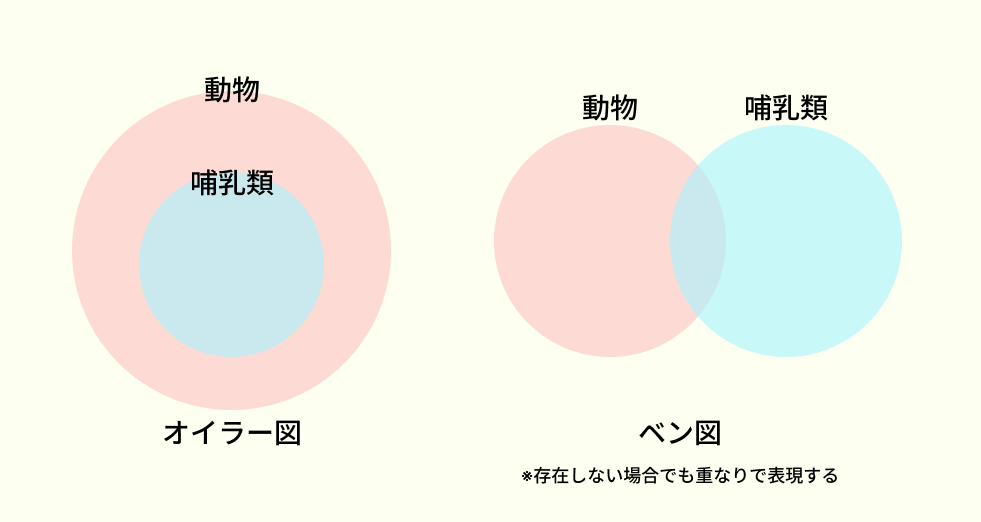

この違いがよくわかる例を見てみましょう。「動物」と「哺乳類」の関係をそれぞれの図で表してみます。

オイラー図の場合

「哺乳類」は「動物」に完全に含まれるので、大きな円(動物)の中に小さな円(哺乳類)がすっぽり入った図になります。非常に分かりやすいですね。ベン図の場合

ルール上、全ての可能性を示さなければならないため、2つの円が一部重なった図になります。この場合、「哺乳類であり、かつ動物ではない」という領域が生まれますが、実際にはこの領域に当てはまる要素は存在しません(空集合)。

このように、オイラー図は直感的な理解に優れ、ベン図は論理的な分析に適しています。どちらが良い・悪いではなく、目的に応じて使い分けることが大切です。

※ベン図について、より詳しくはこちらの記事(ベン図とは?書き方から活用例、おすすめ作成ツールまで徹底解説!)も合わせてご覧ください。

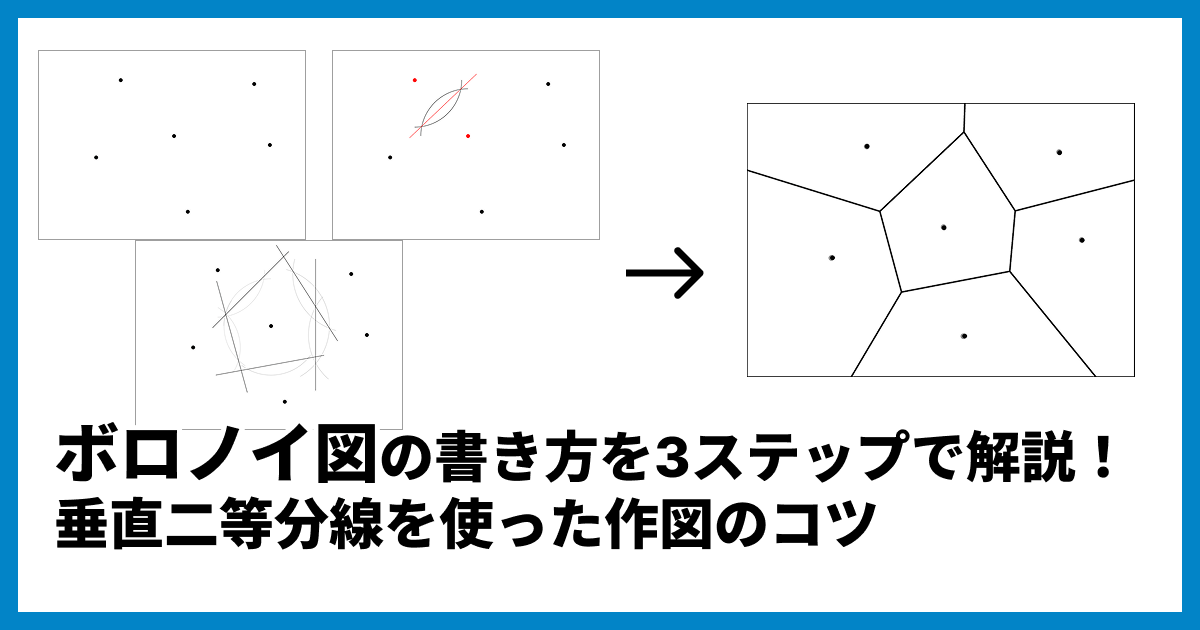

オイラー図の基本的な書き方【3パターン】

オイラー図の書き方は、集合の関係性さえわかればとても簡単です。代表的な3つのパターンを覚えましょう。

1. 包含(完全に含まれる関係)

片方の集合が、もう一方の集合に完全に含まれている場合です。大きな円の中に小さな円を描きます。

例: 「食品」と「野菜」、「関東地方」と「東京都」

.png)

2. 交差(一部が重なる関係)

2つの集合に共通する要素がある場合です。円の一部が重なるように描きます。

例: 「学生」と「アルバイトをしている人」、「犬好き」と「猫好き」

.png)

3. 排反(まったく重ならない関係)

2つの集合に共通する要素が全くない場合です。円を完全に離して描きます。

例: 「偶数」と「奇数」、「哺乳類」と「魚類」

.png)

仕事や勉強に活かす!オイラー図の活用例

オイラー図の「直感的な分かりやすさ」は、様々なシーンで役立ちます。

カテゴリの分類・整理: 生物の分類(動物 > 哺乳類 > ヒト)や、ウェブサイトのカテゴリ構造などを視覚的に整理する際に便利です。

システムの構造理解: データベースのテーブル同士の関係性や、プログラムのクラス継承関係などを図で示すことで、複雑な構造も理解しやすくなります。

組織図や相関図: 部署間の関係性や、登場人物の相関図など、人やモノの関係性をシンプルに示すのに適しています。

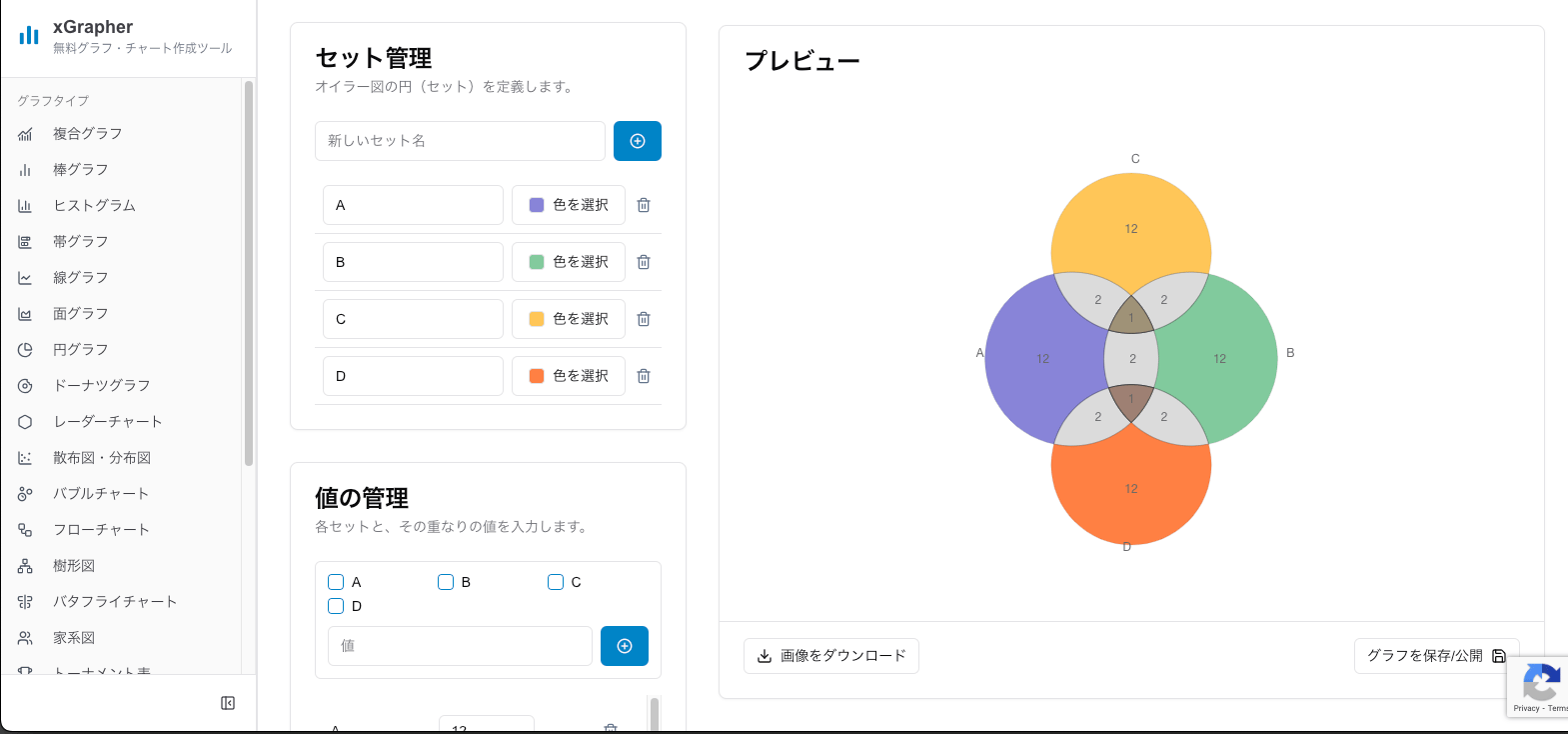

オンラインで簡単!xGrapherでオイラー図を作成する方法

「オイラー図を資料に入れたいけど、PowerPointで円をうまく配置するのが面倒…」と感じたことはありませんか?そんな時は、無料のオンラインツールxGrapherがおすすめです。

xGrapherなら、テキストを入力するだけで、誰でも簡単に綺麗で正確なオイラー図を作成できます。

xGrapherでのオイラー図作成ステップ

xGrapherのオイラー図作成ページにアクセスします。

左側の入力欄に、集合の名称と、それぞれの領域の数値を入力します。

数値の関係性から、図の形(包含・交差など)が自動で判定され、右側にプレビューが表示されます。

完成した図は、画像としてすぐにダウンロードできます。

アカウント登録も不要です。複雑な関係性を分かりやすく伝えたい時に、ぜひご活用ください。

考案者は天才数学者レオンハルト・オイラー

オイラー図を考案したレオンハルト・オイラー(Leonhard Euler, 1707-1783)は、単なる偉大な数学者という言葉では収まらない、歴史上最も多作な「数学の巨人」です。

18世紀にスイスで生まれ、ロシアやドイツで活躍した彼は、数学のあらゆる分野に計り知れない功績を残しました。

オイラー図の誕生

後世の偉大な数学者ラプラスが「オイラーを読め、オイラーを読め、彼は我々すべての師である」と語ったという逸話は、その影響力の大きさを物語っています。

そんなオイラーですが、彼がオイラー図を考案したのは、ドイツの王女に論理学(三段論法など)を分かりやすく教えるための手紙の中でした。

教育目的で描かれたこのシンプルで直感的な図が、200年以上経った今でも世界中で使われているのです。

私たちが今日使うこの便利な図も、この巨人の広大な知性のほんの一滴に過ぎないのです。

オイラー図に関するQ&A

最後に、オイラー図についてよくある質問とその回答をまとめました。

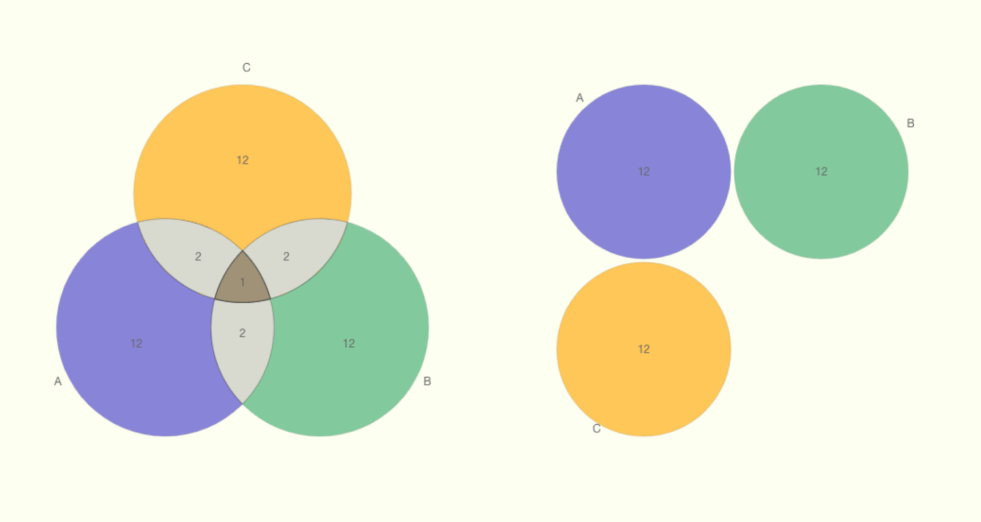

Q1. 3つ以上の集合でもオイラー図は描けますか?

A1. はい、描けます。集合の数が増えても、「実際の関係をありのままに描く」というルールは変わりません。例えば、3つの集合が巴の関係にあれば3つの円が中央で重なる図になり、それぞれが独立していれば3つの円が離れた図になります。

Q2. ベン図とオイラー図、結局どちらを使えばいいですか?

A2. 目的によって使い分けましょう。関係性を直感的に分かりやすく伝えたい場合は「オイラー図」、可能性を網羅的に洗い出して論理的に分析したい場合は「ベン図」が適しています。プレゼン資料などでは、分かりやすいオイラー図の方が好まれる傾向があります。

.png)

Q3. オイラー図で「重なっているけど、片方にしか属さない部分」だけを表現したいです。

A3. xGrapherのようなツールでは、各領域(重なり部分、片方にしか属さない部分など)に数値を入力することで、それぞれの関係性を表現できます。例えば、AとBの重なりを「10」、Aのみを「5」、Bのみを「8」のように指定することで、意図した通りの図を作成できます。

Q4. なぜベン図の方がよく聞くのですか?

A4. ベン図は、数学の「集合」の単元で必ずと言っていいほど登場するため、教育現場で触れる機会が多いことが一因と考えられます。また、常に形が固定されているため、問題を解く際のテンプレートとして使いやすいという側面もあります。

Q5. xGrapherで作成したオイラー図は商用利用できますか?

A5. はい、xGrapherで作成したグラフやチャートは、個人利用・商用利用を問わずすべて無料でお使いいただけます。会社の資料やレポート、Webコンテンツなどにぜひご活用ください。

まとめ

オイラー図は、集合間のリアルな関係性を直感的に表現するための、非常に優れたツールです。特に、ベン図との違いを理解することで、その真価がより明確になります。

直感的な理解を促したいなら → オイラー図

網羅的な分析をしたいなら → ベン図

この使い分けをマスターすれば、あなたの情報整理能力やプレゼンテーション能力はさらに向上するはずです。そして、綺麗で正確なオイラー図を手早く作りたいときは、ぜひxGrapherを試してみてください。

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)