チャートとグラフの違いとは?【図解】意味や使い分けを分かりやすく解説

「このデータのグラフを作って」「プロジェクトのチャートを見せて」

ビジネスシーンや学校の課題で、日常的に使われる「チャート」と「グラフ」という言葉。なんとなく同じようなものとして使っている方も多いのではないでしょうか?

実は、この2つの言葉には明確な違いがあります。この違いを理解すると、誰にとっても分かりやすく、意図が正確に伝わる資料をサッと作れるようになります。

この記事では、チャートとグラフの根本的な違いから、具体的な使い分け、さらには「ダイアグラム(Diagram)」「フィギュア(Figure)」といった似ている言葉との違いまで、図を交えて分かりやすく解説します。

この記事の内容(目次)

チャートとグラフの基本的な違いは「範囲の広さ」

結論から言うと、チャートとグラフの関係は「チャート ⊃ グラフ」です。つまり、「チャート」という大きな括りの中に「グラフ」が含まれている、とイメージすると分かりやすいでしょう。

グラフ (Graph): 数値データを、点や線、棒などを使って視覚的に表現したもの。数量の変化や比較を示すのに特化しています。

チャート (Chart): 情報や関係性を分かりやすく図解したもの全般。グラフだけでなく、手順や構造を示す図なども含みます。

すべてのグラフはチャートの一種ですが、すべてのチャートがグラフであるとは限りません。それぞれの特徴をもう少し詳しく見ていきましょう。

「グラフ」とは?- 数値データの可視化

グラフは、主に「数値データ」を扱うための図です。軸(X軸、Y軸など)があり、数値の大小、推移、割合、関係性などを視覚的に表現することに長けています。

グラフの具体的な種類

皆さんがよく目にする以下のようなものは、すべてグラフに分類されます。

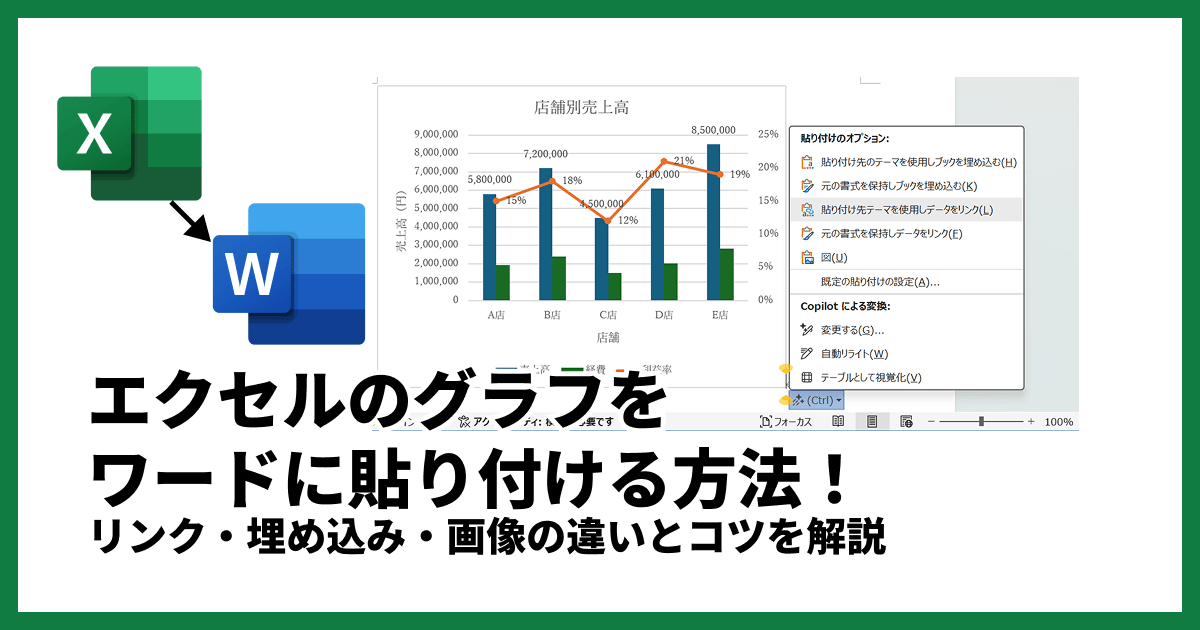

棒グラフ: 項目ごとの量の大小を比較するのに最適です。(例:商品別売上高)

折れ線グラフ: 時間の経過に伴う数値の推移を示すのに使われます。(例:月ごとの気温の変化)

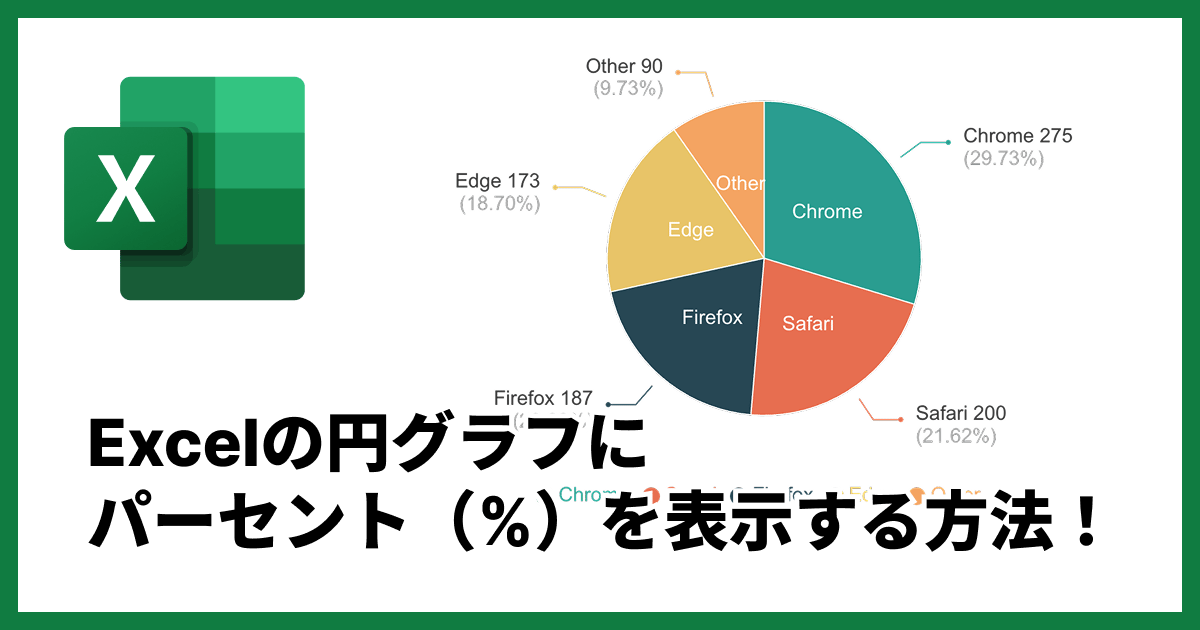

円グラフ: 全体に対する各項目の割合を示すのに便利です。(例:アンケート結果の内訳)

散布図: 2つのデータの関係性(相関関係など)を見るのに使われます。(例:身長と体重の関係)

このように、グラフは数字の羅列だけでは分かりにくいデータに意味を与え、直感的な理解を助ける強力なツールです。

「チャート」とは?- 情報の図解

チャートは、グラフよりも広い意味を持つ言葉で、情報や概念を視覚的に整理して示す図全般を指します。数値データに限らず、物事の手順、組織の構造、関係性など、様々な情報を扱います。

グラフもチャートの一種ですが、ここでは「グラフ以外のチャート」の例を見ていきましょう。

グラフ以外のチャートの例

フローチャート: プロセスや作業の「流れ」を、記号と矢印を使って示します。

組織図: 企業やチームの構造、指揮命令系統を可視化します。

ガントチャート: プロジェクトのスケジュール管理で、各タスクの進捗状況を示します。

天気図: 気圧配置や天候の分布を示します。

これらは数値を比較するというより、「関係性」や「構造」、「流れ」を分かりやすく伝えることを目的としています。これがグラフとの大きな違いです。

【使い分け】迷ったら「何を伝えたいか」で考えよう!

チャートとグラフの違いが分かったところで、実践的な使い分けのポイントをご紹介します。どちらを使うか迷ったら、「その図で、一番伝えたいことは何か?」を自問自答してみましょう。

📈 数値の「変化」や「比較」を見せたい → グラフを選びましょう。

例:「先月と比較して、今月の売上はどれだけ伸びたかを示したい」→ 棒グラフ

例:「年間の気温の変動を分かりやすく伝えたい」→ 折れ線グラフ

🗺️ 手順や構造、関係性といった「全体像」を見せたい → グラフ以外のチャートを選びましょう。

例:「新しい業務の手順をチームで共有したい」→ フローチャート

例:「プロジェクトの全体スケジュールと担当者を明確にしたい」→ ガントチャート

情報を正確に、そして効果的に伝えるためには、この使い分けが非常に重要になります。

なぜ日本では「グラフ」が浸透しているの?

ここまでの説明を読んで、「定義は分かったけれど、日本では円グラフや棒グラフのように『グラフ』と呼ぶことの方が多いな」と感じた方もいるかもしれません。まさにその通りで、日本においては「チャート」よりも「グラフ」という言葉の方が広く浸透している傾向があります。

その背景には、主に学校教育の影響があると考えられます。

私たちは小学校の算数の授業で、データの整理の仕方を学ぶ際に、まず「棒グラフ」「折れ線グラフ」といった名称でその作り方や読み取り方を習います。このため、「データを図で表したもの=グラフ」という認識が早い段階で定着するのです。

一方で、「フローチャート」や「ガントチャート」などは、中学・高校の情報や、大学、あるいは社会人になってから特定の目的(プログラミングやプロジェクト管理など)のために学ぶことがほとんどです。

このような背景から、日本では本来チャートの一種であるものも「〇〇グラフ」と呼ぶ習慣が根付いていると言えるでしょう。厳密な定義を知っておくことは大切ですが、日常的には相手や文脈に合わせて柔軟に使い分けるのがコミュニケーションを円滑にするコツです。

似ている言葉「ダイアグラム」「フィギュア」との違い

さて、話を戻しましょう。チャートやグラフと似た言葉に「ダイアグラム」と「フィギュア」があります。これらの違いも押さえておくと、資料作成の際にさらに迷いがなくなります。

ダイアグラム (Diagram)

チャートとほぼ同じ意味で使われることが多いですが、より「情報を単純化・模式化して、構造や関係性を説明する」というニュアンスが強い言葉です。電車の路線図や、製品の仕組みを説明する図などが典型的な例です。

(例: Tree Diagram / Voronoi Diagram / Sankey Diagramなど)フィギュア (Figure)

論文や学術レポートなどで使われる、最も範囲が広い言葉です。本文を補足するための図版全般を指し、グラフ、チャート、ダイアグラムはもちろん、写真やイラストなどもすべて「フィギュア」に含まれます。(例:「詳細はFigure 1を参照」)

関係性をまとめると以下のようになります。

フィギュア ⊃ チャート ⊃ グラフ

(ダイアグラムはチャートとほぼ同義)

まとめ:目的に合わせて最適な表現を選び、伝え上手になろう

今回は、チャートとグラフの違いについて解説しました。

グラフは数値を可視化するもの。

チャートはグラフを含め、情報や関係性を図解するもの全般。

伝えたい内容が「比較や推移」なのか、「構造や流れ」なのかで使い分けるのがポイント。

この違いを意識するだけで、あなたの作成する資料は格段に分かりやすくなります。

「どんなグラフやチャートを使えばいいか分からない」「手軽に見栄えの良い図を作りたい」という方は、ぜひxGrapherをお試しください。豊富なテンプレートから作りたいものを選ぶだけで、誰でも直感的にプロ品質のグラフやチャートを作成できます。

正しい言葉の理解と便利なツールを活用して、情報伝達の達人を目指しましょう!

チャートとグラフに関するQ&A

Q1: 円グラフはチャートですか?グラフですか?

A1: 両方です。円グラフは「全体に対する各項目の割合」という数値データを扱っているため「グラフ」の一種です。そして、すべてのグラフは「チャート」に含まれるため、円グラフはチャートであるとも言えます。日本語では一般的には「円グラフ」と呼ぶのが最も分かりやすいでしょう。(英語ではPie Chart)

Q2: 英語の "Chart" と "Graph" も同じように使い分けますか?

A2: はい、基本的には同じように使い分けます。英語でも "Graph" はX軸・Y軸を持つ数学的なグラフを指すことが多く、"Chart" はより広範な図(海図、組織図など)を指します。ただし、折れ線グラフを "Line Chart" と呼ぶこともあるなど、日常会話では厳密に区別されない場合もあります。

Q3: 天気図はチャートとグラフのどちらですか?

A3: 天気図は「チャート」に分類されます。気圧の分布や前線などの関係性を図で示しており、数値の比較を主目的としたグラフとは異なるためです。「Weather Chart」と呼ばれるのが一般的です。

Q4: 使い分けを間違えると、大きな問題になりますか?

A4: 日常会話レベルであれば、意味が通じなくなるほどの大きな問題にはなりにくいです。しかし、ビジネスのプレゼンテーションや学術的なレポートなど、正確性が求められる場面では、正しく使い分けることで、あなたが情報をしっかり整理・理解しているという印象を与え、説得力を高めることができます。

Q5: 初心者でも簡単にグラフやチャートを作れる方法はありますか?

A5: はい、あります。xGrapherのようなオンラインツールを利用するのが最もおすすめです。専門的な知識がなくても、テンプレートを選んでデータを入力するだけで、見栄えの良いグラフやチャートを簡単に作成できます。

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)