ドロネー図とは?ボロノイ図との関係や活用事例を世界一わかりやすく解説

「たくさんの点がバラバラに配置されているとき、これらの点をどうやって線で結ぶのが一番『きれい』だと思いますか?」

こんなシンプルな問いに答えてくれるのが、今回ご紹介するドロネー図(Delaunay Diagram)です。一見するとただの三角形の集まりに見えるかもしれませんが、その裏には数学的な美しさと、私たちの身の回りの技術を支える重要なルールが隠されています。

この記事では、ドロネー図とは一体何なのか、よく似た名前の「ボロノイ図」との面白い関係、そしてCGから都市計画まで、意外なところで役立っている活用事例を、誰にでもわかるように優しく解説していきます。データ可視化の奥深い世界を一緒に探検しましょう!

この記事の内容(目次)

ドロネー図とは? - 「空の円」が作る最適な三角形分割

ドロネー図をひとことで言うと、「与えられた点の集まりを、できるだけ『ずんぐりむっくり』な三角形で埋め尽くす方法」です。

なぜ、わざわざ「ずんぐりむっくり」(三角形の最小角が大きい)な三角形が良いのでしょうか。それは、細長くて鋭角な三角形をできるだけ避けることで、後述するシミュレーションやCGモデリングで安定した結果を得やすくなるからです。

この「最適な」三角形分割を実現するために、ドロネー図はたった一つの、しかし非常に強力なルールに従います。それが「空の円(からのえん)の性質」です。

空の円の性質とは?

空の円の性質とは作成されたどの三角形の外接円(3つの頂点を通る円)を考えても、その円の内部に他の点は一つも含まれない性質のことです。(ただし境界上に乗る場合は許される)

.png)

このルールを守ることで、必然的に細長い三角形が最小化され、全体としてバランスの取れた三角形のネットワークが生まれるのです。この性質が、ドロネー図を単なる三角形分割以上の特別な存在にしています。

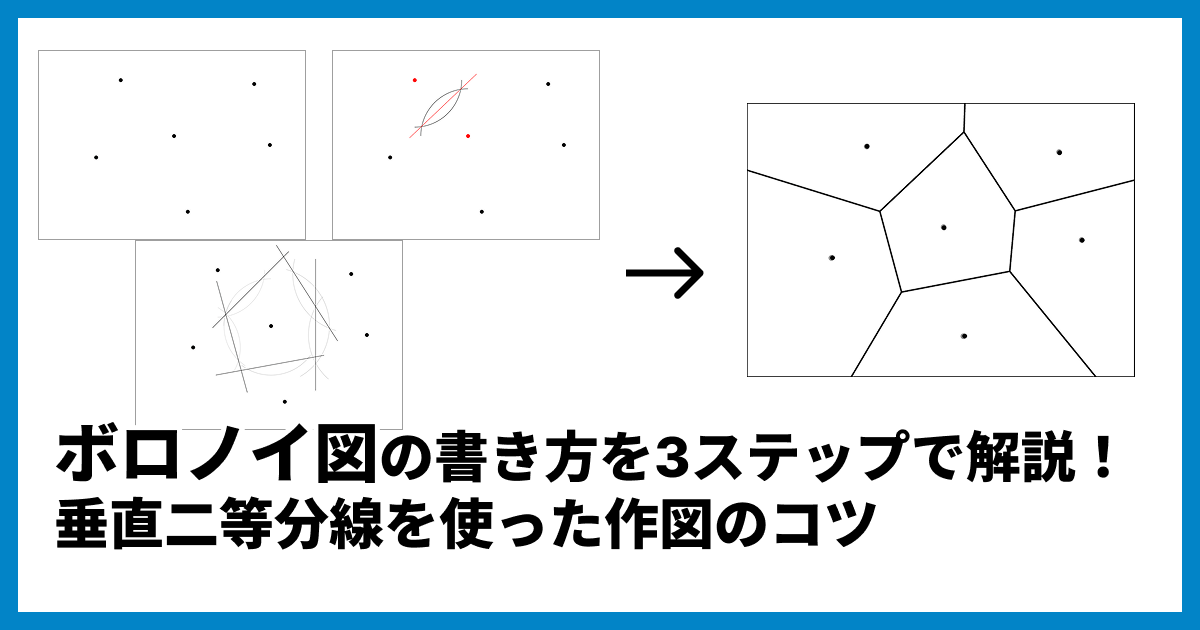

ボロノイ図との深い関係 - 双対(そうつい)という裏表の存在

ドロネー図を語る上で絶対に欠かせないのが、ボロノイ図の存在です。実はこの二つ、コインの裏表のような切っても切れない関係にあり、専門的には「双対(そうつい)グラフ」と呼ばれています。

ボロノイ図: 「各点に一番近い領域」を表す図。各点の「勢力範囲」を示します。

ドロネー図: 「どの点が隣接しているか」を表す図。点と点の「関係性」を示します。

.png)

実は、一方の図からもう一方の図を簡単に作ることができます。

ボロノイ図の各領域の母点(中心の点)同士を線で結ぶと、ドロネー図が現れます。

ドロネー図の各三角形の外接円の中心を結ぶと、ボロノイ図の頂点が現れます。

このように、二つは互いを定義し合う関係性を持っているのです。

ボロノイ図についてより詳しく知りたい方は、ぜひこちらのボロノイ図に関する記事もご覧ください。

【図解】ボロノイ図とは?仕組み、面白い活用事例、簡単な作り方を世界一わかりやすく解説

ボロノイ図とは何か、その美しい図形の仕組みから、都市計画やマーケティングなど意外な活用事例、簡単な作り方までを豊富な図で解説します。専門知識は不要。オンラインツールxGrapherを使って、今すぐあなたもボロノイ図を作成してみましょう。

二つの図を見比べることで、データが持つ二つの側面(領域と関係性)を深く理解できます。

ドロネー図の身近な活用事例 - CGから地形データまで

ドロネー図の「美しく安定した三角形を作る」性質は、様々な分野で応用されています。

1. コンピュータグラフィックス (CG) と3Dモデリング

3Dモデルの表面は、ポリゴンと呼ばれる小さな多角形(多くは三角形)の集まりでできています。ドロネー図(正確にはドロネー三角形分割)を利用することで、歪みの少ない滑らかな曲面を効率的に表現できます。ゲームのキャラクターや映画のVFXなど、リアルなCG制作の基礎を支える技術です。

2. 地理情報システム (GIS) と地形モデリング

地図データや測量で得られた標高データ(点の集まり)から、滑らかな地形モデル(TIN: 不整三角網)を生成する際にドロネー図が活躍します。これにより、リアルな3Dマップの作成や、洪水シミュレーション、日照計算などが可能になります。

3. 科学技術シミュレーション

物理シミュレーションや構造解析で使われる「有限要素法」では、解析対象を小さな要素(三角形など)に分割して計算します。ドロネー図によって生成された質の良い三角形は、計算の精度と安定性を高めるために不可欠です。

このように、ドロネー図はバラバラの点群データに構造を与え、意味のある情報へと変換するための強力なツールなのです。

xGrapherでデータ可視化を始めよう

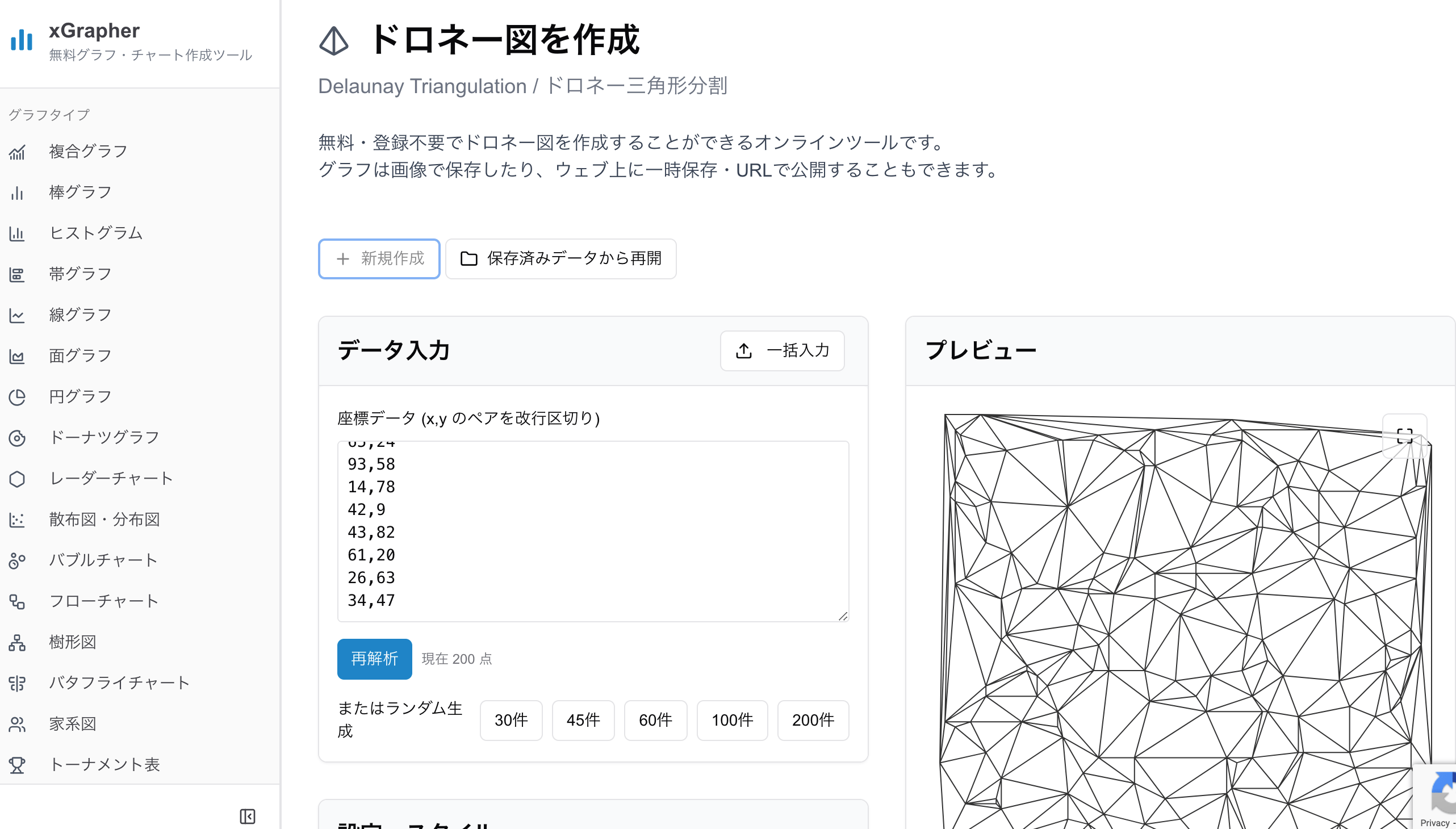

ドロネー図のような複雑なグラフを手作業で作成するのは大変です。そこでおすすめなのがオンライングラフ作成ツールxGrapherです。

無料・登録不要

オンラインで利用可能(アプリやシステムのインストール不要)

データは貼り付けるだけで完成、グラフのダウンロードも可能

お手元のデータをアップロードするだけで、ドロネー図の他、散布図や折れ線グラフなどを誰でも簡単に作成できます。

利用方法:

xGrapherのドロネー図作成機能へアクセス

下地となる地図などの画像がある場合は「下地画像を選択」からファイルを選択

座標データを入力するか、母点となるポイントをマウスでクリックすれば簡単にドロネー図を作成できます。

完成したドロネー図は画像としてダウンロード可能です。

ぜひ試してみてください。

ドロネー図に関するQ&A

Q1. ドロネー図の最も重要なルールは何ですか?

A1. 「空の円の性質」です。すべての三角形の外接円の内部に、その三角形の頂点以外の点が含まれないというルールが、ドロネー図を特徴づけています。

Q2. ボロノイ図とドロネー図はどう違うのですか?

A2. ボロノイ図が各点の「領域(縄張り)」を示すのに対し、ドロネー図は点同士の「隣接関係」を示します。これらは互いに双対(裏表)の関係にあります。

Q3. なぜ細長い三角形は良くないとされるのですか?

A3. CGのレンダリングや物理シミュレーションにおいて、角度が極端に鋭い三角形は計算誤差が大きくなり、結果が不安定になる原因となるためです。ドロネー図はこれをできるだけ避ける性質があります。

Q4. ドロネー図の名前の由来は何ですか?

A4. 20世紀初頭にこの概念を考案したロシアの数学者、ボリス・ドロネー (Boris Delaunay) の名前に由来しています。

Q5. ドロネー図は自分で手書きできますか?

A5. 点の数が少なければ、外接円を描きながらルールに従って手で描くことも可能です。しかし、点の数が多くなると組み合わせが爆発的に増えるため、通常はコンピュータを用いて計算するのがおすすめです。

まとめ:点の集まりに「意味」を与えるドロネー図

本記事では、点群を最も安定的で美しい三角形で繋ぐ「ドロネー図」について解説しました。

最後に、重要なポイントを振り返りましょう。

最適な三角形分割: ドロネー図は「空の円の性質」というルールに基づき、細長い三角形を避けて点を分割する手法です。

ボロノイ図との双対関係: 「領域」を示すボロノイ図とは裏表の関係にあり、「隣接関係」を可視化します。

幅広い分野での応用: CG、地形モデリング、科学シミュレーションなど、様々なハイテク分野で基盤技術として活用されています。

すぐにドロネー図を作成できるxGrapherを試してみてください!

)

)

)

)

)

)

)

)

)