【完全ガイド】レーダーチャートとは?作り方から見方、活用事例までやさしく解説

「レーダーチャート」(スパイダーチャート・蜘蛛の巣グラフとも)という言葉を聞いたことはありますか?ゲームのキャラクターの能力値を示すグラフとして見たことがある方も多いかもしれません。

レーダーチャートは、中心から放射状に伸びた複数の軸に項目を割り当て、その評価点を線で結んでできる多角形で、全体のバランスや各項目の特徴をひと目で把握するのに非常に便利なグラフです。

この記事では、そんなレーダーチャートの基本から、ビジネスや自己分析で役立つ具体的な活用方法、そして誰でも簡単に見やすいグラフを作成するコツまで、分かりやすく解説していきます。

グラフ作成が初めての方も、ぜひ最後までご覧ください。

この記事の内容(目次)

レーダーチャートのメリットとデメリット

レーダーチャートは非常に便利な一方、使う場面によっては不向きな場合もあります。作成する前に、その長所と短所をしっかり理解しておきましょう。

[レーダーチャートの例]

.png)

メリット 👍

全体のバランスを直感的に把握できる: 各項目の点数を結んだ多角形の形状から、全体のバランスが良いのか、特定の項目が突出しているのか、あるいは凹んでいるのかを視覚的に素早く理解できます。

複数項目の比較が容易: 複数のデータ(例えば、商品Aと商品B、AさんとBさんのスキルなど)を同じチャート上に重ねて表示することで、どちらがどの項目で優れているかを簡単に比較できます。

個人の能力や商品の評価に最適: 成績表や人事評価、商品のスペック比較など、複数の評価項目を持つ対象を分析する際に非常に効果的です。

デメリット 👎

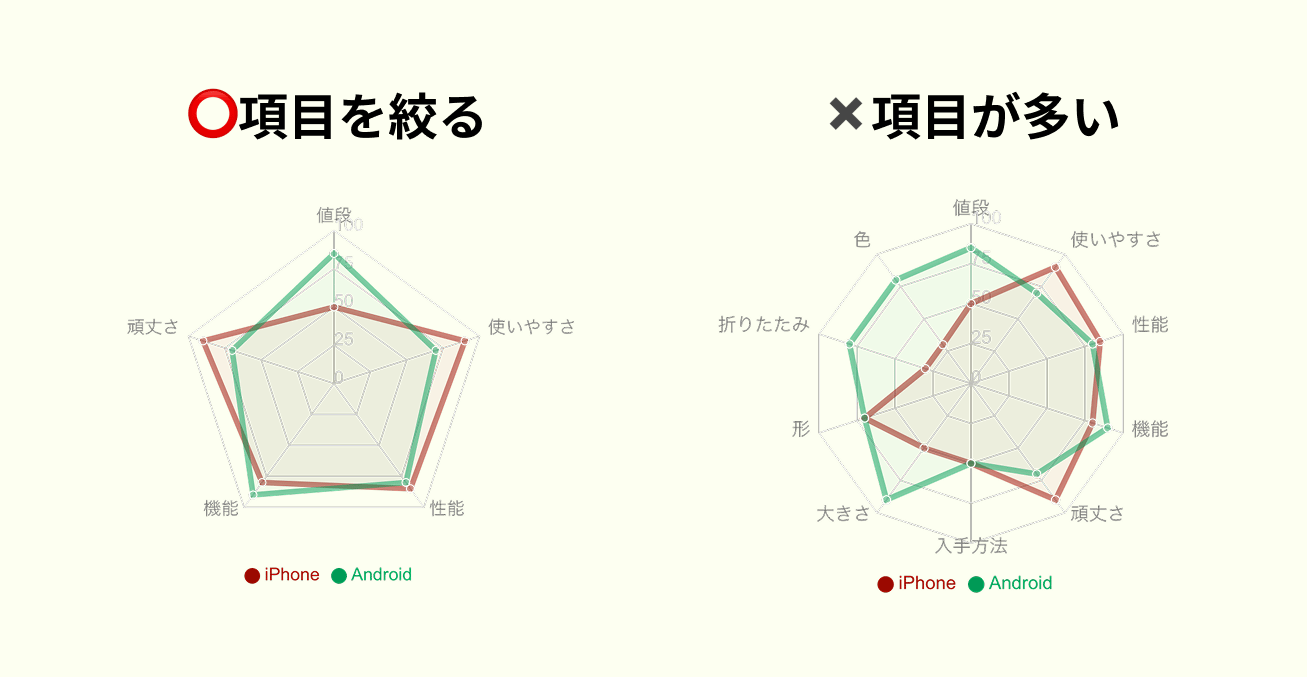

項目数が多すぎると見づらくなる: 軸の数が10個を超えてくるなど、項目が多すぎると、どの軸がどの項目を示しているのか分かりにくくなり、かえって比較が困難になります。

項目の順番で印象が変わる: 軸の並び順を変えるだけで、多角形の形が変わり、グラフから受ける印象が大きく変化してしまう可能性があります。

面積の大きさに注意が必要: 多角形の面積の大きさが「総合評価の高さ」だと誤解されがちですが、必ずしもそうとは限りません。あくまで各項目のバランスを見るためのグラフだと認識することが重要です。

単位がバラバラでも大丈夫!「正規化」で評価軸を揃える方法

レーダーチャートを作成する際、「価格(円)」「重量(kg)」「バッテリー寿命(時間)」など、単位が異なる項目を比較したい場合があります。これらを一つのグラフに収めるには、数値を一定の基準(例:1〜5点や0〜100点)に変換する「正規化(スケーリング)」という作業が必要です。

1. 基本の計算式:Min-Maxスケーリング

最も一般的で簡単な方法は、データの最小値と最大値を使って、すべての項目を「5点満点」などの共通スコアに変換する方法です。

【計算式】

変換後のスコア = ((実際の値 - 最小値) / (最大値 - 最小値)) × 満点

※「最小値」と「最大値」は、比較対象の中での範囲、あるいは業界の標準値などを設定します。

2. 具体的な計算例:掃除機の性能比較

3つの製品を「5点満点」で比較する場合を考えてみましょう。

評価項目 | 製品A | 製品B | 製品C | 比較範囲(最小〜最大) |

吸引力 (W) | 300W | 450W | 200W | 200W 〜 500W |

稼働時間 (分) | 40分 | 20分 | 60分 | 20分 〜 60分 |

例:製品Aの「吸引力」を5点満点に変換する場合

( (300 - 200) / (500 - 200) ) × 5 = 1.67点

例:製品Aの「稼働時間」を5点満点に変換する場合

( (40 - 20) / (60 - 20) ) × 5 = 2.5点

このように計算することで、単位が違っても「どの項目が優れているか」を同じ土俵で比較できるようになります。

【重要】数値が「小さいほど良い」項目の扱い

「価格」や「重量」、「エラー率」などは、数値が小さいほど評価が高くなるはずです。この場合、上記の計算式をそのまま使うと、高い数値ほどグラフが外側に広がってしまい、直感的な「良さ」と逆転してしまいます。

これを解決するには、計算式を以下のように反転させます。

【逆転項目の計算式】

変換後のスコア = ((最大値 - 実際の値) / (最大値 - 最小値)) × 満点

例:価格の比較(1万円〜5万円の範囲で、安いほど高評価にする場合)

3万円の製品の場合:( (5 - 3) / (5 - 1) ) × 5 = 2.5点

1万円の製品の場合:( (5 - 1) / (5 - 1) ) × 5 = 5点(満点!)

これにより、「グラフが外側に広がっているほど高性能・好条件」という、レーダーチャート本来の視覚的な分かりやすさを維持できます。

レーダーチャートはどんな時に使う?具体的な活用シーン

レーダーチャートは、ビジネスからプライベートまで、さまざまな場面で活躍します。ここでは代表的な活用シーンをいくつかご紹介します。

ビジネスシーン

個人のスキル評価(人事評価):

リーダーシップ、企画力、実行力、コミュニケーション能力など、社員の多面的な能力を可視化し、育成ポイントを明確にするのに役立ちます。商品の性能比較(マーケティング):

自社製品と競合製品の性能を「価格」「機能性」「デザイン」「サポート」などの項目で比較し、強みや弱みを分析する際に使われます。顧客満足度の分析:

アンケート結果を「接客態度」「品質」「価格」「納期」といった項目でプロットし、顧客がどの点に満足し、どの点に不満を持っているのかを把握できます。

アンケート結果はグラフで見やすく!目的別の選び方と無料ツールでの作り方を解説

アンケート結果の報告に最適なグラフの選び方を目的別に解説。円グラフや棒グラフなど、それぞれの特徴と使い分け、見やすいグラフを作成する3つのコツを紹介します。Excel不要、オンラインで簡単に見栄えの良いグラフが作れる無料ツールもご紹介。

満足度グラフの作り方ガイド|アンケート結果が伝わるグラフの種類と選び方

満足度調査の結果、どのグラフを使えば伝わるか悩んでいませんか?本記事では、円グラフ、帯グラフ、積み上げ棒グラフなど、満足度を可視化するのに最適なグラフの種類と選び方を解説。オンラインツールxGrapherを使った簡単なグラフの作り方も紹介します。

プライベート

自己分析(強み・弱みの把握):

就職活動やキャリアプランを考える際に、「コミュニケーション能力」「論理的思考力」「継続力」「専門知識」などの項目で自己評価し、自身の強みと弱みを客観的に見つめ直すことができます。健康状態のチェック:

「睡眠」「運動」「食事」「ストレス」などの項目で日々の健康状態を記録し、生活習慣のバランスを確認するのに役立ちます。学習成果の可視化:

資格試験の勉強などで、科目ごとの達成度や理解度をグラフにすることで、学習の進捗や苦手分野を明確にできます。

【受験・資格】マンダラチャートで勉強効率が劇的アップ!目標達成シートの書き方と具体例

勉強の計画が続かない、何をすればいいかわからない人へ。大谷翔平選手も実践した「マンダラチャート」を勉強に応用する方法を解説します。受験や資格取得に役立つ具体的な書き方や、修正が簡単なWeb作成ツールも紹介。今日から目標達成への最短ルートを作りましょう。

【初心者でも簡単】レーダーチャートの作り方

レーダーチャートは、Excelなどの表計算ソフトやオンラインツールを使えば誰でも簡単に作成できます。

ここでは、基本的な作成手順と、おすすめのツールをご紹介します。

基本的な作成ステップ

データの準備: まずは、グラフにしたい項目(軸)とその評価値を決め、表にまとめます。

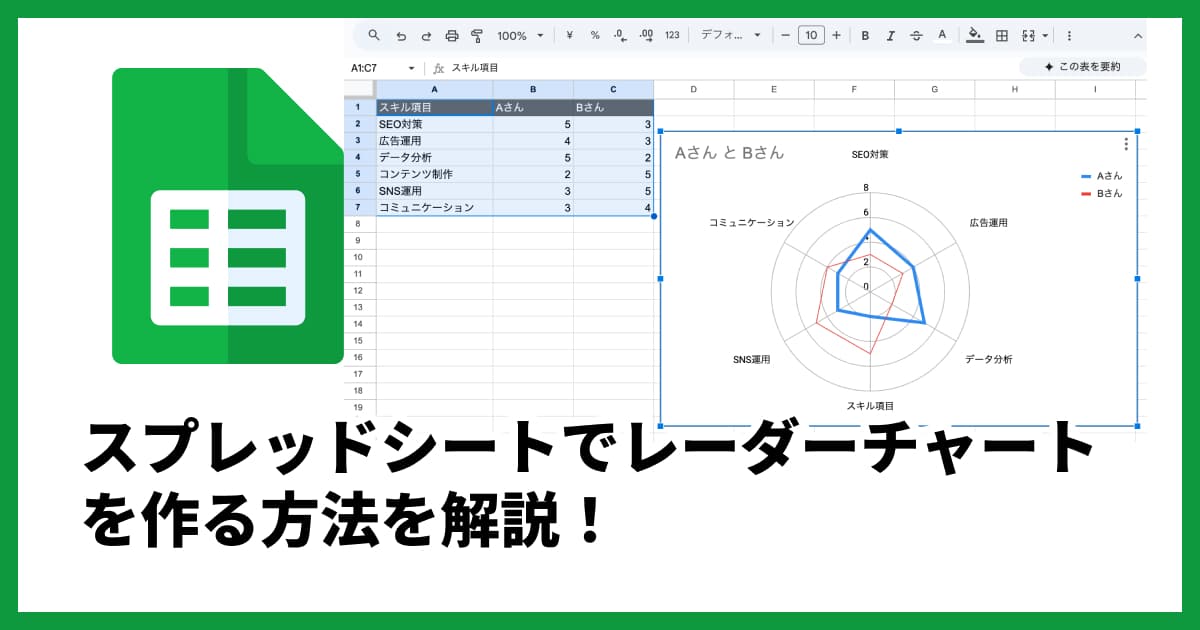

グラフツールの選択: Excel、Googleスプレッドシート、またはオンラインのグラフ作成ツールを選びます。

データの入力とグラフの挿入: 準備したデータをツールに入力し、「グラフの挿入」から「レーダー」を選択します。

デザインの調整: 最後に、タイトルや凡例、色などを調整して、見やすいグラフに仕上げます。

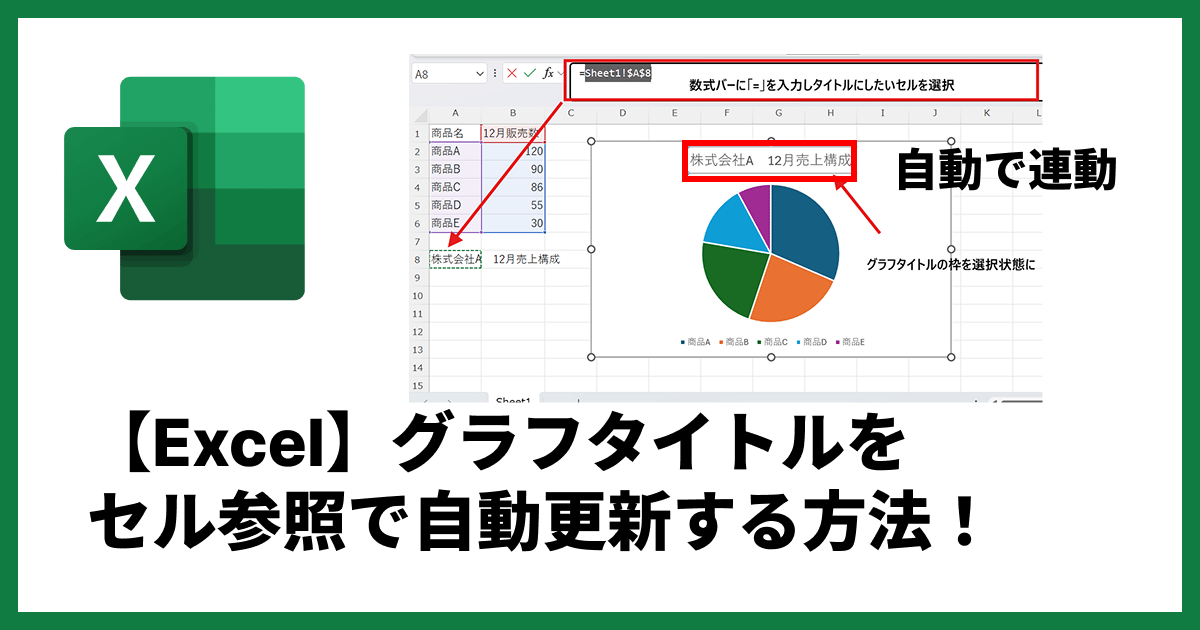

>> Excelでのレーダーチャートの作成方法

>> PowerPointでのレーダーチャートの作成方法

>> スプレッドシートでのレーダーチャートの作成方法

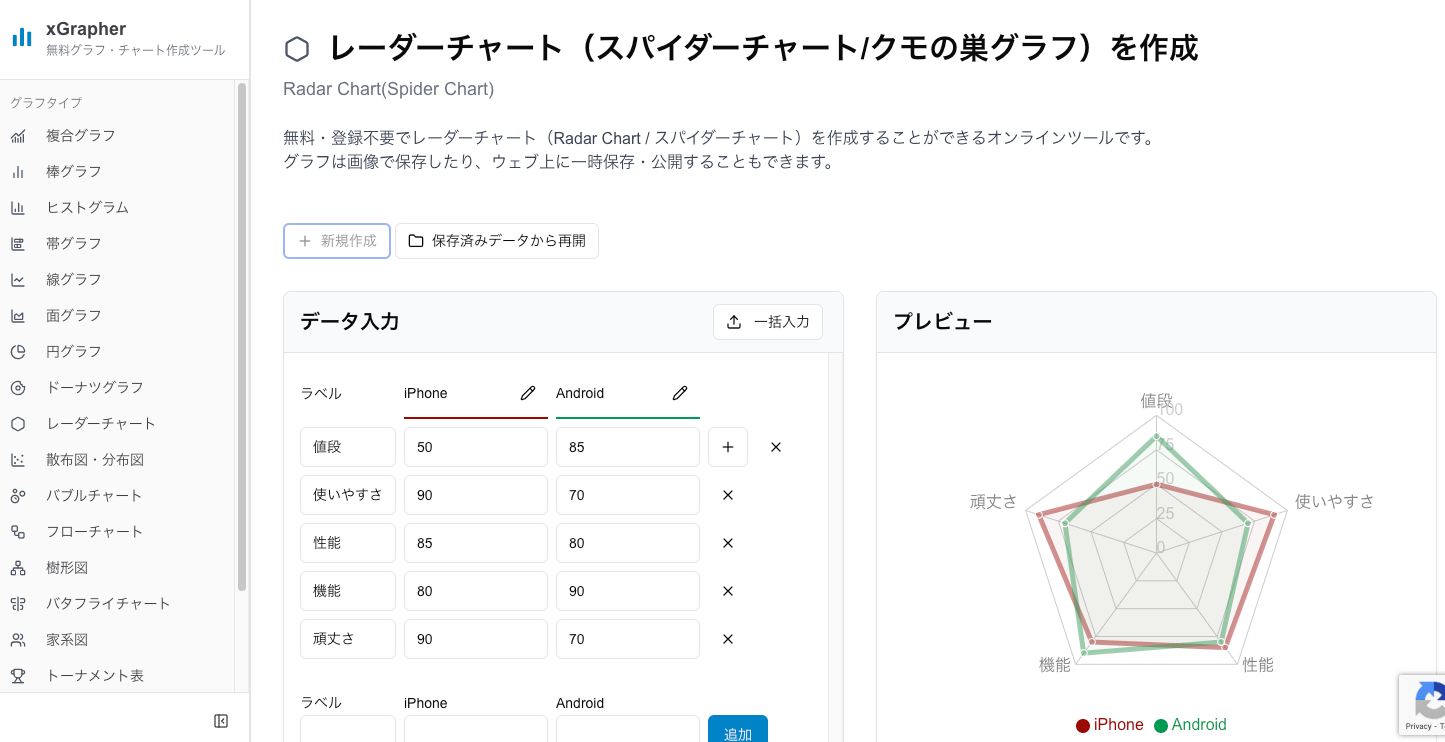

おすすめはオンラインツール「xGrapher」

「もっと手軽に、デザイン性の高いレーダーチャートを作りたい!」という方には、当サイトが運営する「xGrapher」がおすすめです。

xGrapherは、アカウント登録不要で、Webサイトにアクセスするだけですぐにグラフ作成を始められる無料のオンラインツールです。

直感的な操作: 専門知識は不要!画面の指示に従ってデータを入力するだけで、美しいレーダーチャートが完成します。

豊富なカスタマイズ: 色や線の太さ、背景などを自由にカスタマイズでき、あなたの目的に合ったオリジナルのグラフを作成できます。

すぐに共有可能: 作成したグラフは画像としてすぐにダウンロードできるため、資料作成やSNSでの共有も簡単です。

ぜひ一度、xGrapherで手軽なグラフ作成を体験してみてください。

見やすいレーダーチャートを作成する3つのコツ

せっかく作成するなら、誰が見ても分かりやすいグラフにしたいですよね。ここでは、見やすいレーダーチャートを作成するための3つの簡単なコツをご紹介します。

項目の数は5〜8個に絞る

前述の通り、項目が多すぎるとグラフが複雑になり、かえって分かりにくくなります。伝えたい内容を明確にするためにも、特に重要な項目を5〜8個程度に厳選するのがおすすめです。項目の並び順を工夫する

関連性の高い項目を隣同士に配置することで、データの傾向がより掴みやすくなります。例えば、スキル評価なら「思考力」に関する項目をまとめるなど、カテゴリーごとに並べると良いでしょう。色や線を効果的に使う

複数のデータを比較する際は、データごとに色を明確に変えましょう。また、特定のデータを強調したい場合は、そのデータだけ線を太くしたり、目立つ色を使ったりするのも効果的です。凡例も忘れずに分かりやすく記載しましょう。

レーダーチャートに関するQ&A

最後に、レーダーチャートについてよくある質問にお答えします。

Q1. レーダーチャートと棒グラフはどう使い分ければ良いですか?

A1. 全体のバランスや項目の偏りを見たい場合はレーダーチャートが適しています。一方、各項目の絶対的な数値の大小を正確に比較したい場合は、棒グラフの方が適しています。目的に合わせて使い分けましょう。

Q2. 評価の点数はどのように決めれば良いですか?

A2. 5段階評価(1〜5点)や10段階評価(1〜10点)など、評価の基準を事前に明確に決めておくことが重要です。すべての項目で同じ評価基準を用いることで、公平な比較が可能になります。

Q3. 項目数に上限はありますか?

A3. ツール上の上限は様々ですが、見やすさの観点からは8項目程度までを推奨します。それ以上になる場合は、グラフを分けるか、より重要な項目に絞り込むことを検討しましょう。

Q4. 複数のデータを重ねて表示するときの注意点は?

A4. 3つ以上のデータを重ねると、線が重なり合って非常に見づらくなることがあります。比較対象は2つ、多くても3つまでに絞るのが賢明です。また、線の色を明確に変え、塗りつぶしは半透明にするなどの工夫をすると見やすくなります。

Q5. 作成したレーダーチャートをプレゼンで効果的に見せるには?

A5. まず「このグラフで何を伝えたいのか」を明確にしましょう。例えば、「Aさんのバランスの良さ」を伝えたいなら、その多角形が綺麗な形をしていることを強調します。「商品Bの突出した性能」を見せたいなら、その項目が大きく飛び出している点に注目させるように説明すると、メッセージが伝わりやすくなります。

Q6. レーダーチャートは他にどのような呼び方がある?

A5. レーダーチャートはその見た目から「スパイダーチャート」や「クモの巣グラフ」とも呼ばれます。また、あまり一般的ではありませんが「スターチャート」と呼ばれることもあります。

まとめ

今回は、レーダーチャートの基本的な知識から作り方、そして活用方法までを詳しく解説しました。レーダーチャートは、複数の項目を比較し、全体のバランスを視覚的に捉えるための強力なツールです。

この記事で紹介したポイントを押さえれば、誰でも簡単に見やすく、説得力のあるレーダーチャートを作成できます。

手軽に美しいレーダーチャートを作成したい方は、ぜひ無料のオンライングラフ作成ツール「xGrapher」をご活用ください。あなたのデータ可視化を力強くサポートします。

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)